【エッセイ】 平野紗季子『生まれた時からアルデンテ』とガケ書房(ホホホ座)

モンサラーシュは港である。

ポルトガルのアレンテージョの高台にある村モンサラーシュはスペインとの国境に近い、標高333メートルに築かれた城塞都市、裾野に広がる広大な沃土の守護者だ。

沃土とはアレンテージョ。

アレンテージョは、豊かな水脈を湛える陸上の海。そこに、忽然とモンサラーシュは姿を現した。

この街の指標である塔は、まるで海を照らす灯台のように思えた。

ポルトガル最初の都市エルヴァスを昼頃に出発したわたしたちは、南へと進路を進めた。

この日は高速を使わない。

アレンテージョの、柔らかな農道をひたすら南に向かった。イタリアのトスカーナを思わせもする風景。スペイン・ポルトガルの全行程のなかで、最も心地良いドライブだった。

かつて、外へと向かった海洋国家としてのポルトガル。最初に出発し、最後に戻ってきたと揶揄される、今ではヨーロッパの辺境に堕してしまったポルトガル。だが、アレンテージョは豊かな水を湛える海に思えた。気が向くままの、ドライブという航海だ。

数年前の旅行を思い出しながら筆を先に進めようと思ったのだが、そればかりではあまり面白くない。だから、今号は旅行とは関係ないことを書く。

スペイン・ポルトガル紀行を連載していたのだが、不意に横道に逸れたくなった。紀行文と何ら脈絡はないのだが、紀行文のかたわらで森淳一監督『リトル・フォレスト 』(2014)に思いを馳せていたのだ。その日の日記を抜粋してみた。

今日は☂と☁。

森淳一監督、橋本愛主演『リトル・フォレスト』のことを考えながら、物語ることの性急さとそれを回避すること、そして橋本愛という性の不在を思った。それはそれなりに説明がつくのだが、里山の主題であり補題でもある《食》のこと、その先が見えてこないのだ。思考は堂々巡りでドロンと澱んでしまった。

そこで左京区白川通りにある「ガケ書房」に行ってみた。目的は生ゴミのようになった脳細胞の気晴らしと映画批評誌《nobody》最新号を購入するためだ。ところが、《nobody》入荷は今週末とのこと。また出直そうと思ったが、雨の中、自転車をこいで濡れながら来たのだから何か買わなければ。

何にしようか迷った。なぜ迷うのかというと、「ガケ書房」のラインナップ、みんなほしくなるのだ。一般書店では絶対に置かないであろう本がずらりと並んでいる書店で、全国に名を馳せている。

小説本良し、批評本良し、マンガ本良し、エロ本良し、写真集良し、雑誌良し。

あれもほしいこれもほしい。可能ならばみんな買って帰りたい。いつも誘惑に負けそうになる。

わが家の財政が許さないからそういうわけにはいかないのだが、この書店は浪費という不幸の入口がいくつも開いている。人生さらなる下り坂に踏み込むのを留めるには、奇跡ともいえる決断が必要だ。決断とは1冊を決めるという究極の技。

この日の1冊は、今日マチコ『5つ数えれば君の夢』。

女の子たち5人のアイドルユニット「東京女子流」を主人公にしたマンガである。

このマンガについては山戸結希監督の同名映画(2014)で知っていたのだが、マンガを目にするのははじめてだ。さすが「ガケ書房」。セレクトが良い。

でもちょっと待て。「ガケ書房」のレジはわたし好みの可愛い女性。「こんな本読むロリ親父なのね」と思われると、「ローリー・キヌガワ」といじくられているわたしでも恥ずかしい。すぐにでも手にしたいのだが、『5つ数えれば君の夢』は通販で買うことにした。

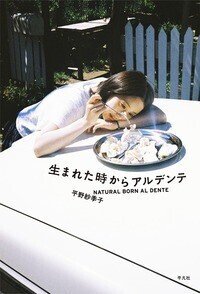

そこで決めたのは、平野紗季子『生まれた時からアルデンテ』(2014年刊)。これは平凡社刊だから一般書店の棚にもある。「ガケ書房」で購入するまでもないのだが、『リトル・フォレスト』の《食》についての堂々巡りの行き着く先の決断が、『生まれた時からアルデンテ』。アップデートしてもらえそうな気がなんとなくしたのだ。

平野紗季子は24歳の食のライター(『生まれた時からアルデンテ』出版当時の年齢)。帯には《これが平成生まれの食文化だ!》とある。しかも『小学生時代の赤裸々日記つき』。いうまでもなく、『赤裸々日記つき』がわたしの心を動かした。

タイトルの「生まれた時からアルデンテ」とは、沁のある鋭い人ということだろう。わたしは生まれ出づるナシデンテだから、アルデンテ人生とはどんなものだろうかと興味が湧く。この本を読み、なるほど、彼女はアルデンテとガッテン。

『小学生時代の赤裸々日記』に家族でイタリアン「HiRoⅡ」に行った時のことが書かれている。

今日もまたHiRoⅡに行った。さすがHiRoⅡ!! やっぱりおいしい。

ここまでは普通なのだが、ここからがアルデンテ。

しかしこの頃少しだっせんしている。まず最初におどろいたのは魚がスプーンにのってでてきたものだった。それ自体でおどろいたわけではなく、その横にちょこんと乗っていた「みそしる」におどろいた。「おいおい、ここイタリアンじゃないの?」と思ってしまう程だ。味は「ただのみそ汁」…。わかる人にはわかるのだろうが私にはわからない。そして極めつけはデザート!! ママが頼んだデザートだったのだが、黄緑のアイスの様なものがのっていた。ウェイターがいうにはそのアイス(?)は「失敗したアイスのようなもの。オリーブオイルの味。ママはおいしそうに食べていたが、あたしは食べたしゅん間に終った。感想としては得体の知れないオリーブオイルのかたまりを食べた感じだ。もう食べることはないだろう。

子どもの頃からの豊かな食生活を羨みもするのだが、幼いながらの批評眼は驚きを越えて感動的でもある。ここには、知識としての味覚ではなく、体験としての味覚に満たされている。他者から「これはおいしいよ、おいしいよ」と先入観を植えつけられた洗脳による味覚ではなく、体験に根差したリアル味覚なのである。

そして成人に達した彼女のエッセイも面白い。ブリア=サヴァランの大著『美味礼賛』に「君がなにを食べているのか言ってみたまえ。どんな人間であるか当ててみせよう」という有名な一節がある。彼女はこの一節を肯定しつつも、「言ってみたまえ」ということは「言うまでは分からない」ということであると、他者から一歩引いたところに救いを見いだす。他人には言わないという「人と繋がらない」「自分にしか分からない」、それが「卑屈で孤独で」あっても、食べることについての純粋な喜びは、「誰かと一緒じゃ曲がれない道もある」ということだと断言する。

「言う」という現在を、「言うまで分からない」という、もしかすれば永遠におとずれないかもしれない未来へと時制を転位させることで、食べることの喜びを再確認している。《食》と時制との結びつきが意外な方向性を有していることを、この本は教えてくれる。

彼女は次のようにも述べている。

アンディ・ウォーホルの絵は見れるし ビートルズの音楽は聴けるけれど 50年前のスパゲティは食べることはできない。だから私は本を読む。知らない過去は未来なんだ。

平野紗季子。良いライターになれよ。

「ガケ書房」では、もう一冊購入した。『愛すべき死体映画批評』(蛆虫プロダクション刊)。映画を、「死体」というタームで批評してみること。「死体」とは、死から始まる「腐乱と蛆虫」ということだ。これもアルデンテの本だ。

(白河通りの「ガケ書房」は「ホホホ座」と名を変え、左京区浄土寺に移転した)

(日曜映画批評:衣川正和🌱kinugawa)

森淳一監督『リトル・フォレスト 』については下の記事をお読みください。

サポートしていただき、嬉しいかぎりです。 これからもよろしくお願いいたします。