帝王によるアーバン且つ静謐なフュージョンとジャズ・ロックの台頭

今回、ご紹介するのは、ジャズ・ロックとフュージョンです。

60年代後半以降、ロック・シーンは、ジャンルの多様化による大きな展開がありましたが、その中でも特に注目を集めたのは、ジャズから影響を受けたバンドの台頭でした。

ジャズ・ロックは、従来のロック・ミュージックを土台としつつも、1940年代や50年代におけるビック・バンド形式のホーン・セクション・サウンドとロックのビートの組み合わせ(1)となり、サウンド面やアレンジ面における「ジャズ的」なスタイルを特徴とします。

その一方、フュージョンは、既存のジャズ・ミュージックを基礎としつつも、ロックの楽曲編成の利用とリズム・パターンなどの借用(2)があり、「ジャズ」から派生した実験的なスタイルを特徴としています。

英国と米国の両シーンにおいて発展を遂げていくジャズ・ロックは、両国共に、元々はジャズ志望のプレイヤー達が多く集まるブルース・ロック・シーンから成立し、英国においては、アート・ロック/プログレッシヴ・ロックとしても進展していきます。

他方、米国のジャズ・シーンにおける異端であるマイルス・デイヴィスを起点とするフュージョンは、ジャンル問わずミュージック・シーンに強い衝撃を与え、1970年代におけるジャズの主流であるエレクトリック・ジャズとして進展を遂げていきます。

やがてジャズ・ロック/フュージョンは、各々、洗練化/商業化へと収束しますが、20Cにおけるポピュラー・ミュージックの重要ジャンルであるジャズとロックが最も影響を及ぼし合った同時期は、ロック史においても見逃せない1ページを刻んだと言えるでしょう。

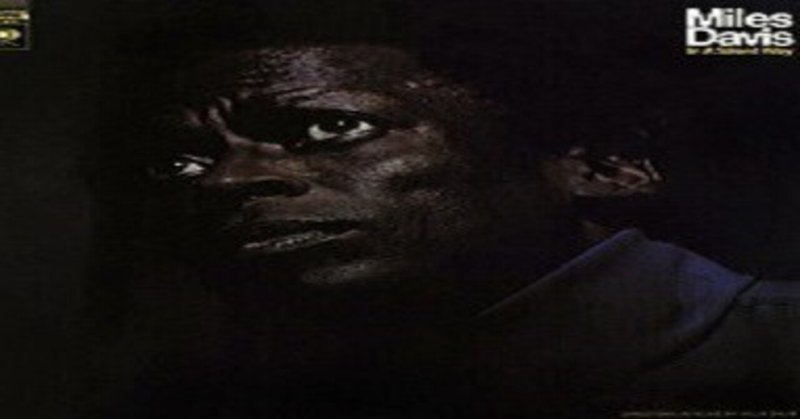

『In a Silent Way』/Miles Davis(1969)

作品評価★★★★☆(4.5stars)

戦前の米国社会にあって中流階級の黒人であったセントルイス出身のトランペット奏者は、ジャズの中心地/ニューヨークから常に問題作を提示し続けていたが、次なるパラダイム・シフトの切っ掛けは、興味深い事に、ロック・シーンにおける革命児たちの存在であった。

『Miles in the Sky』に端を発するエレクトリック化への移行期に生まれた今作は、即興演奏の指揮を執るマイルスと新たなゲストとして招聘されたキーボーディスト/ジョー・ザヴィヌルらによるトライアルなセッションが元々録音されていたが、プロデューサー/テオ・マセロによるテープ編集を経た結果、アーバン且つ静謐な小宇宙へと変容した。

ジミ・ヘンドリクスやスライ・ストーンらと共鳴するマイルスは、約半年後、ロック/ファンクのビート/サウンドにおける独自の解釈と応用から怪物作を創作し、ハービー・ハンコックやウェザー・リポートらと共に、既存のジャズから大きく逸脱していく。

『Chicago Transit Authority』/Chicago(1969)

作品評価★★★★(4stars)

シカゴ交通局と名乗り、ロック・シーンに鳴り物入りで現れたこの新参者たちは、東海岸で熱気を帯びていたマイク・ブルームフィールドやアル・クーパーらのブルース/ジャズ・ロックを西海岸経由で全米へ届ける大きな役割を果たした。

大手コロンビア発のシカゴの1stは、彼らの定番である二枚組から構成され、キーボーディスト/ロバート・ラムとギタリスト/テリー・キャスと管楽器隊らのブルー・アイズド・ソウル/ブルース/ジャズの折衷は、策士/ジェイムズ・W・ガルシオによる強かなプロデュース・ワークを経て、インパクトの強い仕上がりとなった。

翌々年、社会性/商業性の両輪を成したバンドは、その軌道に乗った勢いから早くもピークへと達し、それ以降は、洗練化/大衆化を双輪にし、良くも悪くも、グラミー賞の常連/ロックの王道の一つを征く事となった。

『The Soft Machine』/The Soft Machine(1968)

作品評価★★★★(4stars)

ビートニク詩人とモダン・ジャズかぶれのアウトサイダーなグラマー・スクールの子女たちは、怪しげなサークル活動を経て、アート・ロック集団の根城/UFOクラブでの奇妙な実験を通し、英国ジャズ・ロックの原型を生み出しつつあった。

ソフト・マシーンの1stは、そのアート・ワークが示す通り、異次元且つシュルレアリスムな世界観がファズ・オルガンと変則ビートを主体とするスリリングなサウンドから描かれ、プロデュースもトム・ウィルソンとチャス・チャンドラーが務めている事もあり、アヴァンギャルド且つ同時代的な一枚となった。

マイク・ラトリッジ体制後の彼らは、盟友であるピンク・フロイドの面々と共に、幽玄の世界へ足を踏み入れたシド・バレットの創作を支えつつ、前衛音楽としてのジャズ志向が顕著に現れた大作を上梓し、カンタベリー・シーンにおける最良の成果の一つを示したのである。

『John Barleycorn Must Die』/Traffic(1970)

作品評価★★★★☆(4.5stars)

60年代におけるロック・シーンの最大のハイプであるブラインド・フェイスという大きな寄り道を経た早熟の青年は、米国の南部音楽へ傾倒するシーンと再び合流しつつも、そのルーツ回帰は、自身が持つ趣向性と実験性から独自の経路を辿る事となった。

再出発となったトラフィックの3rdは、クリス・ブラックウェル主宰のレーベル/アイランド監修で制作され、多彩な音楽性と多才なスタイルを発揮したウィンウッドは、キャパルディ/ウッドとの優れたインプロヴィゼーションからアーシー且つトラッドな趣あるジャズ・ロックの箱庭を構築した。

今作を以ってバンドとして一つの完成がみられるが、多数のゲストを招き入れた新体制以降の彼らは、南部志向の潮流と共振しつつも、やはり固有の文脈を踏まえてのルーツ探求となり、意欲的なライヴ活動を反映したジャムセッションと併せ、よりプログレッシヴな方向性にも進展していく。

註(1)(2)キャサリン・チャールトン『ロック・ミュージックの歴史 下 スタイル&アーティスト』佐藤実訳、音楽乃友社(1997)

それでは、今日ご紹介したアルバムの中から筆者が印象的だった楽曲を♪

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?