足るを知る。につきるのでは(ロバート H フランク:幸せとお金の経済学)

収入が増えない時代のコスパ最強の金銭感覚。他人と比べたとき、あなたは中流から下流へ落ちていく―。世界の幸福学に影響を与えた、NYタイムズ紙で話題のお金の話。

読み始めたきっかけ

数年前にネットで書評を見かけ、気になっていたので購入して、案の定積ん読していた本。やっと読んだ。。という達成感で書く。

要は、以下の3つに絞られると思う

1)コンテクストによって地位財・非地位財の重要性は変わる

2)周りのコンテクストに流されると無駄な出費が増えるから注意

2)地位財にお金を投下してもコスパ悪いから幸福を高める資産にお金を使うべし

結論、よそはよそ・うちはうちだから周り気にせず 自分が「幸福だ」っておもえる尺度を大事にしたら?ってことだと理解した。シンプル

地位財とは何かというと、地位を表すものなので 例えばブランド物の服とか高価な時計、高級車、高級マンション、とか。

非地位財とは、保険とか健康とか趣味とかそうゆう、目に見えにくいけど幸福と直結しているような資産のこと。

私達世代の友人知人や若い世代は この本にある「地位財」に興味は薄い気がする。私自身はマイホームを購入する予定もなく、車に興味もない。洋服もプチプラ or 環境に優しく長く使えるものがよくて、「地位を表す」というところにあまり関心はない。

世代によって「地位」を評価する尺度が変わってきてる気もする。

たとえばSNSのフォロワー数や発信している内容がどの程度支持されているか、とか。

資本力とは直結しない、信頼力?共感力?や、センスの良さ、が重視されている気もする(私も含めて)

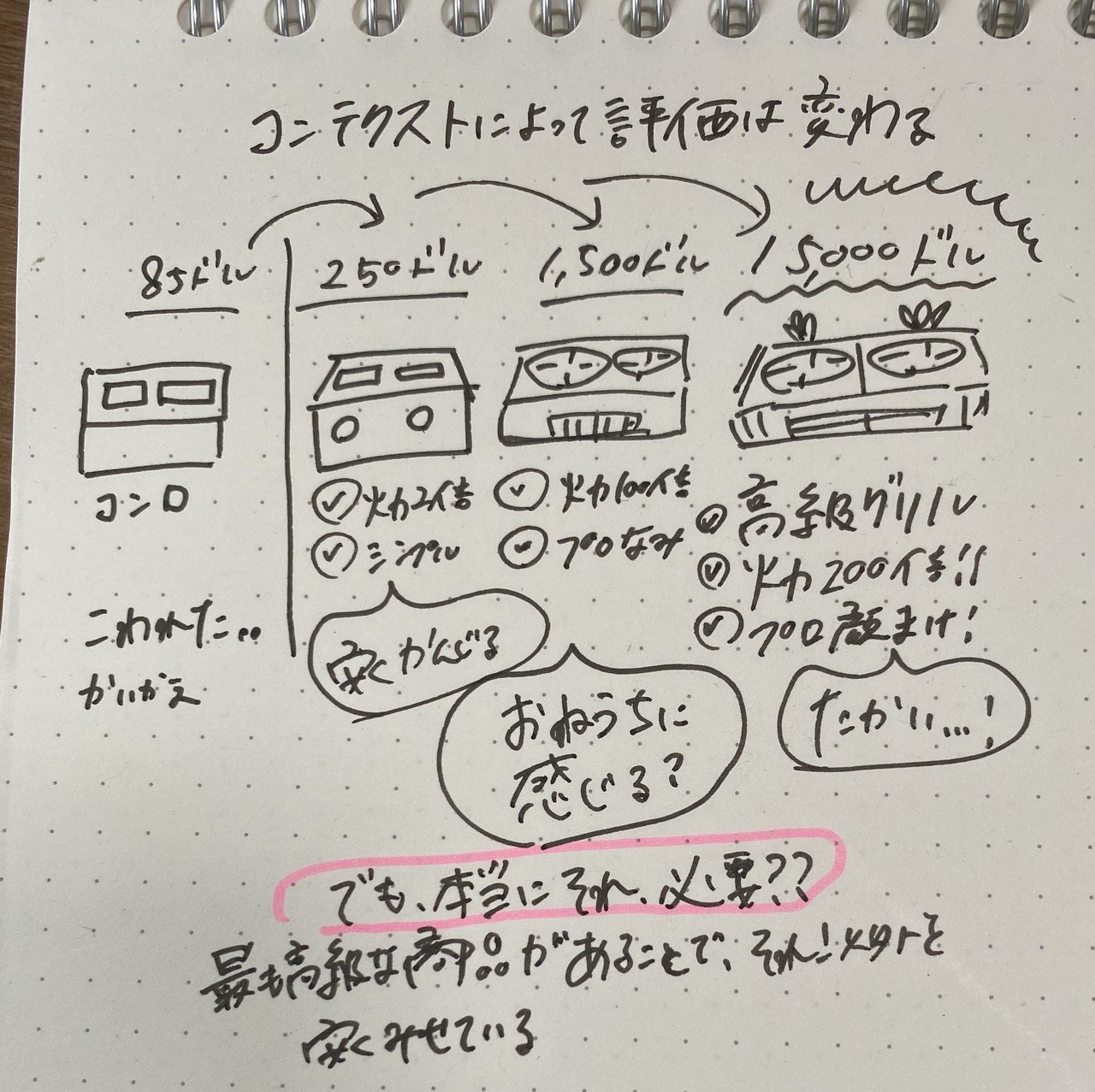

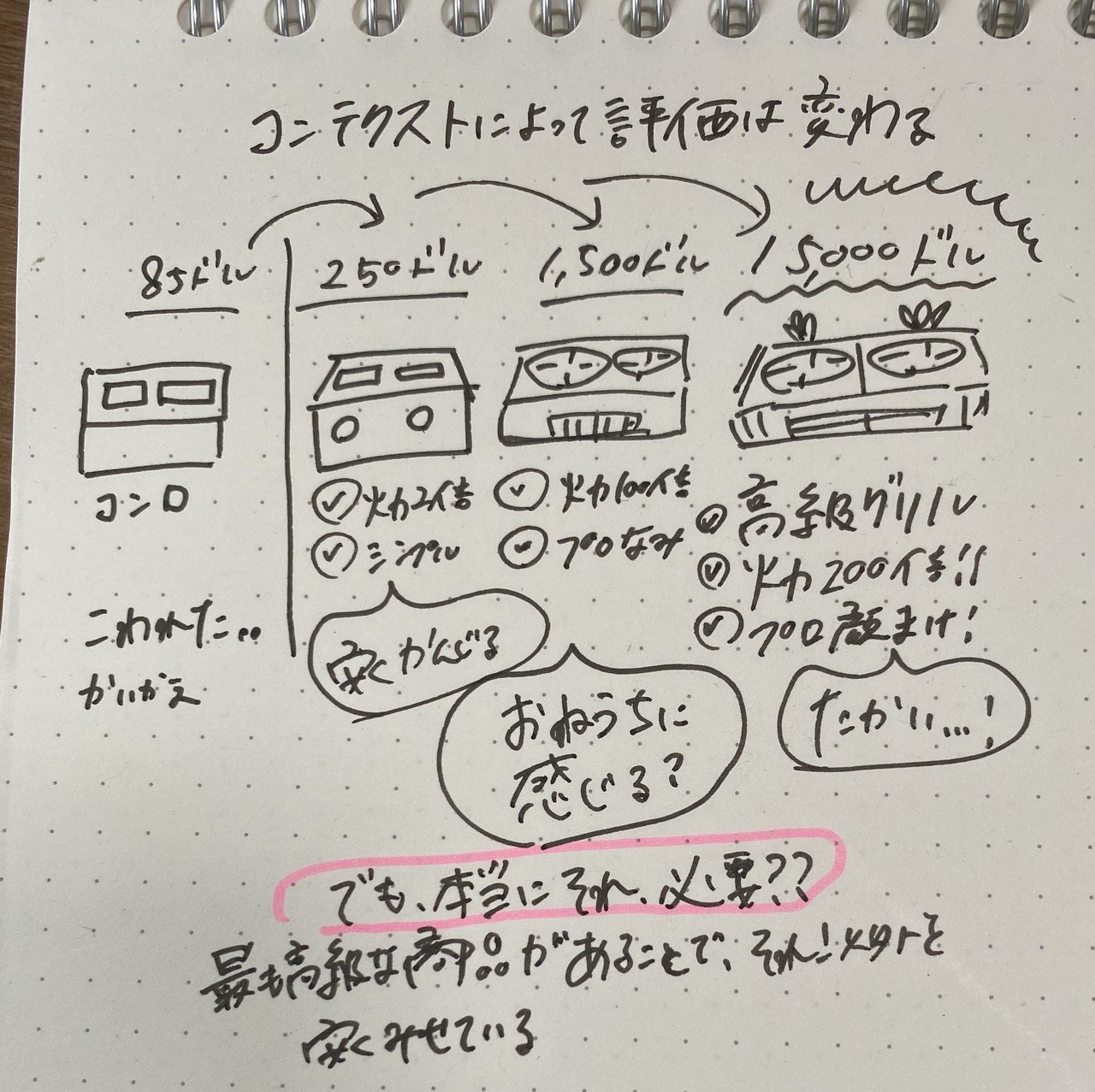

コンテクストを理解する

ただ「たしかにな〜」と思ったのは、コンテクストによって価格や価値は変わるというところ

同じような機能を持っている商材でも、超ハイスペック・高級商品が出ると、それに比較される形で他の商品が安く見えちゃう。その超ハイスペック商品が出る前は、二番手が一番高かったんだけれども、

二番手すら割安に感じてしまうのは一番手という存在のせい。

これは商品だけではなくいろんな物事にも言えるし、意思決定にも言える

1つの極端な意見がでると、それよりもましな意見がまともに思える。

意思決定なんて前後のコンテクストや環境によってかなり左右されるものなので、だいたいが「極端でないましな意見」に落ち着く傾向がある。

だったら戦略的に「めっちゃ偏ったなにか」を提示し、ましそうなところに落ち着かせる みたいなのはよくある話。でもこれを知っているか知っていないかでは大きな違いがあるよなぁ

結論、人は人・うちはうち

このご時世、収入は増えないことはわかっているのでコスパよく幸せに・健康な長生きライフをすることが私のビジョンである。

なので、できるだけ住み心地の良い場所で暮らし、変なストレスはかかえず、自分の仕事をしたい。自炊をして家族と食卓を囲むことを大事にしたいし、趣味やレジャーは身近にトライできるものを少しづつ試せば良い。

維持費がそこまでかからない生活にしていくことは、生きるのを楽にしてくれると思う、あとは「幸せにならなければ」という過度な幻想をもたないこと。幸せになるかどうかは自分の感じ方次第な気がする。

趣味は茶道と着物、鉱石集めだけれど どれも一生続けられる趣味だし、今はリサイクル着物や茶道具が山程ある。見る目さえあればコストはかなり下げて、かなり良いものが手に入る時代。とても楽しみがいがある。

時代に流されることがないものっていう選択はいいのかも。

仕事は時代の波に乗らないといけないから、反動もあってかな。