「オランダの教育と幸福度」勉強会①インプット編

2024年4月29日から、久本 和明さんの企画してくださっている

「オランダの教育と幸福度」の連続勉強会に参加し始めた。あまりの情報量なのと、これはシェアした方が良いと感じたので記録に残していきます。

久本さんを知ったのはこのイベントで、教育・組織・自立分散型、そして幸福度についてのご自身の経験のシェアと、何よりご本人は本当にやりたくてやられているんだなという楽しさが印象的でした。

今回の勉強会はオランダ在住の体育教師である安井さんがスピーカーとなっていて、リアルな現地のお話や日本との対比のお話がメインになっている。

参加者同士の対話も深める形式で構成されていることも面白いです。

安井さんのnote

第一回目を通じて感じたことは?

日本とオランダは風土・環境による考え方・文化・政策の違いがあるので、比較対象にするには難しいなと感じた。

ただ、教育に対して行政で投資していて、そこは正直いいな〜と感じる。また法律で建築新設時はアートに5%投資するなどの取り決めや、安楽死・同性愛者結婚など個人を尊重するための法律を率先して取り入れるなど、その取り組み方・受け入れ方・対話の仕方など向き合い方が違う。

印象的だったのは 国民性?として挙げられていた下記

「あり方ではなく、アクションで示す」

「失敗するのは当たり前」

「寝坊しても正直に寝坊と言える」

行動で示さなければ何も変わらないとか、それで失敗しても何も問題がないとか、しっかり合理的で切り替えも学びも多いんだろうないう印象。

自分の意見に対して意思表面をする技術も身につけている。

この「何に対しても技術は勝手に身につくものではない。だから教育でトレーニングする(すれば、みんなができる)」というマインドセットもシステム思考に通じそうでますます気になる。

これ以降は、結構メモです。最後に自分のための問いを残して終わり!

オランダの特徴は?

街全体で、建築物へのこだわりが高い。オランダでは公共の建物の建築費の約5%をアートに使わなければならないルールがあり、街中や公共施設のいたるところにアートの要素がある。(参考記事)

デザインを生業にしていると、ご存知の方も多いと思うが

明快なコンセプトを立ててデザインを構築するダッチ・デザインが代表的。

複雑化した課題を合理的にかつ驚くアイデアで表現する。これはサービスデザインがオランダで発達した背景にも繋がる気がする。こちらのサイトがわかりやすいので掲載。

サーキュラーエコノミーが世界的に見ても先進的であったり、LGBTQ、同性愛者の結婚、安楽死、ソフトドラッグの合法化など、世界的に見ても多様な価値観や立場を内包しながら国が運用されている。

子供の幸福度(特に精神的幸福)が世界一

子供の幸福度世界一に認定されていて、精神的幸福度は1位。

オランダ特有のイエナプラン教育は実は国内でも3%程度しか普及していないため直接要因ではなさそうだが、イエナプランが広まった風土が重要なのでは?

家族以外の人と交流しているか?家族と過ごしているか?

オランダでは、日本と比較して子供と親が一緒に過ごす時間が長い。ワーキングシェアリングが浸透しており、週3-4で働く人が多い。オランダだと夫婦でシェアしている。日本だと旦那さんが100%、奥さんが0とか30%という強弱の受け方で双方ではない。

オランダは年金制度がしっかりしているので将来の不安がない。不安を煽るようなニュースがない。無理して働かなくてもなんとかなる。日本はニュース・情報・広告などでネガティブな不安を煽る情報が多く潜在意識への刷り込みが多いのでは?

家族との関わり方?時間配分は?

水曜日はパパDAYにして送り迎えをしている。仕事は16時以降働かない。日本と比較にならないほど家族との時間が増えた。日本比較で10倍。

教育における3つの自由

日本では学校設立に非常に費用がかかるためハードルが高くなるけど、オランダでは要件を満たしていればそこまで高額にならず誰でも設立OK。なので多様な教育方針の学校ができており、無料で入学できる。オリジナリティを出してこそ!という精神があるため学校にもオリジナルが出ている。

校長先生には資格が必要

担任教師。現場教師と必要なスキルが異なるため、マネジメント等を専門的に学ぶ

I B(インターンベゲライダー)

担任制度がないが、適切な指導法を担任に提案したり。専門家へ連携する制度

日本だと担任の先生が全てのケアを求められる

フルーツタイムがある

家庭からフルーツを持ってきて、10時くらいから

実証実験:3ヶ月間・フルーツを配って・パフォーマンスが上がったというデータが出た

翌年100億円の予算をつけて無料フルーツが必要な学校は申し込み、受け取ることができる施策ができた

校長先生が現場の判断をして、施策を決定できる。

決断や組織が大きくてもスピード感のある行動ができる

移民対策

基本的なオランダ語を身につけた後、現地学校へ転入する

宿題はなし、受験なし

進級は学力テストの結果、話を元に決定される

オランダにおいて大学は研究機関。進学率20%。

大学に行かない人は ホールスクール(資格が必要な専門学校・医師免許など)もしくは職業訓練校に行く。

どのように子供が友達を作るのか?

自己理解を通して他者理解をさせていくというプログラムがある。

そのためのトレーニングをしていく。その練習をしている。

自分は何が嫌で、何が嬉しいのか?を言葉にして、失敗を通じて練習させる。

そもそも自己理解や他者理解は勝手にできるものではない、トレーニング必須という認識・前提がある。

例:いじめに対する対応を遊びを通じて学ぶプログラムがある

ロールプレイングいじめられている子を助ける、いじめた子に対してなぜそんなことをしたのかを聞く、など。あり方ではなくどうアクションするか?

実際のアクションとしてどのようにするべきか?を対話している。

対象は8歳〜10歳。対話を重視

シチズンシッププログラムの事例

https://peaceable-education.com/about/

地べたに子供を座らせることがない

奴隷制度の時に地べたに人を座らせる、目線を下げることをしない。どこかに座れる場所を作る。

空間の余白

無駄と思われるスペースを用意。テントは子供のエスケープルームとして配置している。小さいシェア図書館の設置は目立つ。エリアは小さいが図書館と連携して本を入れ替え。小さい場所を最大限に活用し、合理的。

オランダはデジタル導入が10年前から進んでいた。今はデジタルモードが入りすぎているため、利用する時間を減らす、体を動かしてからデジタルに触れる等、発達に関する配慮がある。ちなみに、教科書も統一されておらずバラバラ!

環境設定に力を尽くすことを大事に。各自のアクションを下支えする。

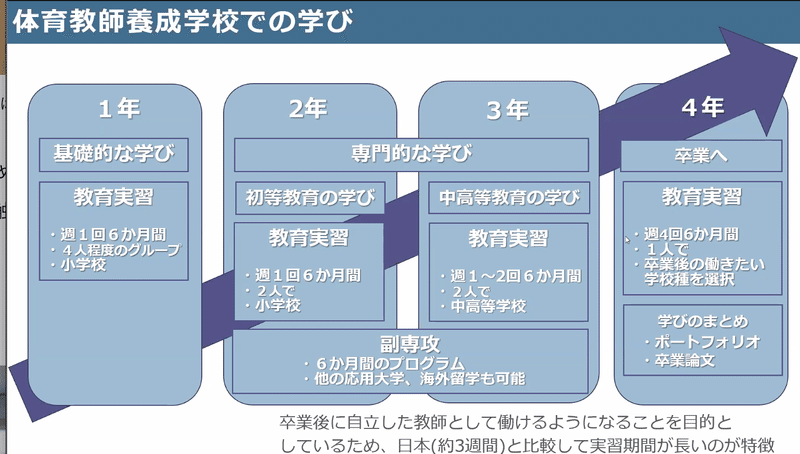

オランダ流組織づくり

先生になる前に、週1回6ヶ月の教育実習が始まる。なので、一人前の先生になって現場に配置される。日本のやり方は、大学卒業してからすぐに現場配属。学びながら苦しみながら1-2年働く。まだ未熟なまま現場で叩き上げ!という文化は人に優しくない。ある種自己責任・個人主義に頼る。

組織は勝手にできるものではない。組織をみんなで作っていく、という意識がある。日本では飲みニケーションしかない、、ワークショップを通じて行なっている。いろんな遊びを一緒に行なう(遊びの力は強烈とのこと)

働くだけでその人のことはわからない、だからリラックスしながら知り合う。そのために、時間を使うという意識がある。

オランダの公園には共有空間や遊具、動物など複数の設備?生き物?がいる。日本だと危ない遊具もたくさんある(視察にきた日本教員が、これは日本だと設置できないレベルとコメントしたらしい)が、自己責任で自由に遊べる。大人も子供も同じ場所で遊ぶ。

シチズンシップ教育

自分はどんな市民でいるべきか?という教育をしている。

だから、問題があっても、子供たちで衝突を乗り越える。

いじめについて。オランダは、いじめは発生してしまう前提で、どのように起きないようにするのかを考える。いじめる人、いじめられる人のトレーニングをしている。心理学を生かして対応している。

日本は問題を隠す傾向にある。それを認めて受け入れて、どうアクションをしていくのかを具体的に動く、ロールプレイするなど行動に移す。

子供達がどのような子供に育ってほしいのか?ということを考えている。かつ、子供を観察している。

例えば、子供が一時的に避難できるテントがある。そこに逃げられるということが大事なのではなく、なぜ逃げることになったんだろう?と観察する。本質を見つめるということ

勉強会を通じての問い

あなたが「共感するな」と感じた取り組みや施策はなんだろう?

そして、なぜそこに共感が生まれるんだろう?