しそちょう島自然史博物館第1回特別展「コワイ!?フシギ!!海のハロウィン」展示解説

はじめに

陸の上では今がハロウィンシーズンですが、海の中はいつでもハロウィンのように賑やかです。

様々な姿や危険さの生き物が入り乱れてどれもが突飛な怪物のように見え、海自体が不気味で恐ろしい世界に感じられるかもしれません。

なぜハロウィンに仮装をするのか。地上に現れた悪霊に仲間だと思わせ、危険をこうむらないようにするためだというのが起源だと言われています。

仮想するには怪物のことを知らなければいけません。海の生き物もこれと同じです。

なぜそんな姿なのか?どんな危険があってどうやって避ければよいのか?構造や生態は?むやみに奇怪に見えていた海の生き物も、理解することでその奥の興味深さに触れることができるでしょう。

そこで今回は、怪物じみて見える海の生き物をただ列挙するのではなく、3つのテーマに絞ってハロウィンになぞらえた生き物を展示しました。

地獄の門ならぬ海の世界の入り口を、どうぞ覗いてみてください。

なお、以下の解説では実物の写真を使用しますので、展示の様子に関しましては現地でご覧くださればと思います。

(※しそちょう島自然史博物館はあくまで「あつまれ どうぶつの森」を私がプレイする上での設定上の博物館です。この記事は個人が趣味の範囲で解説しているものです。安全に関する内容もありますので、あくまで生き物の世界の入口としてお楽しみいただき、実際に野外の海で危険な生き物に接する可能性のある場合などはより確実な情報源に当たられることをお勧めいたします。)

その1 新旧ジャック・オーとにらめっこ

ジャック・オー・ランタンは怖いような愉快なような顔付きをしていますが、海の中にも印象的な顔付きの生き物が現れてきました。代表として選んだ2種に間近に向き合ってみましょう。

大口を開いたジャック・オーの化石? ダンクルオステウス

展示されている施設:国立科学博物館、北九州市立いのちのたび博物館など(写真は国立科学博物館)

3億6千万年以上前、デボン紀という時代の終わりに登場した巨大な魚類です。魚類の歴史の最初の頃にはこのような、頭部全体が兜状の骨に覆われ、他の骨は軟骨状になっていた「甲冑魚」と呼ばれる魚が栄えていましたが、ダンクルオステウスはその中でも顎が動くようになっていた「板皮類」と総称されるもののひとつです。歯は持っておらず、骨の突起が牙の役割を果たすようになっています。ジャック・オー・ランタンと似たような造りというわけですね。

ダンクルオステウスは特大の板皮類ですが、あまりに大きいので状態良く全身が保存されることがなく、ほぼ残りやすい頭骨だけが知られています。そこで全身の痕跡が見付かっている小型種を参考に、にょろりとした先細りの尾鰭を持っているように推定されることが多かったのですが、それでは大きさに見合った推進効率が確保できないことから、近年ではホホジロザメのような三日月形の尾鰭を持っているように推定されることも多くなっています。どちらにせよ噛み付く力が大変強かったことは分かっており、比較的大きな獲物でも噛み切ってしまう捕食者だったようです。

暗い海でもサングラス ダイオウグソクムシ

展示している施設:鳥羽水族館、サンシャイン水族館など(写真は鳥羽水族館)

一見ダンクルオステウスと共存していた三葉虫のような古いタイプの生き物に見えますがそれは他人の空似で、ダンゴムシやフナムシと同じ等脚類というグループに属する、ある程度新しいタイプの節足動物です。正面から見ると丸みを帯びた体とサングラスのような目つきがジャック・オー・ランタンのようですね。野外では見分けづらいので東分館(島民代表の家)のカウンターでも展示しています。

長年の絶食に耐えたというニュースや深海生物ブームで、深海の掃除屋と呼ばれる生態などはよく知られるようになったかもしれませんね。何十cmもあるダイオウグソクムシはカリブ海に生息していて、日本近海にはオオグソクムシという5cmほどの種が生息しています。オオグソクムシのほうが水族館で見かける機会が多いことでしょう。

その2 毒針トリックにご用心!

ハロウィンといえば「トリック・オア・トリート」のかけ声ですが、海の生き物の中には何らかの武器で自衛・武装している生き物が多数いて、不用意に海に入ったり生き物に触れたりすると思わぬトリックをお見舞いされるかもしれません。

今回はその中でも「毒針」に注目しました。トリックでは済まされない事態を避けるため、相手の手の内を見せてもらいましょう。

ミクロの注射針 ミズクラゲとイソギンチャク

ミズクラゲを展示している施設:多くの水族館(写真は加茂水族館)

イソギンチャクを展示している施設:種類を限らなければ多くの水族館(写真は葛西臨海水族園)

この2つをまとめたのは単に触手が似ているからではなく、クラゲとイソギンチャクの武器や構造が同じものであり、それを特徴とするグループでまとめられているからです。

どちらも触手に毒針があり、それは細胞レベルのサイズなのです。刺す細胞、「刺胞」と呼ばれる、接触センサー・相手の皮膚に刺さる針・それを押し出すバネ・針の中からさらに出てくる毒の注射針が全てひとまとまりになったシステムを備えた細胞です。一つひとつはごく小さなものですが、とても多くあるため全体では非常なダメージを与えることができます。

これを持っている動物を「刺胞動物」といい、クラゲやイソギンチャク以外にサンゴも含まれますが、どれも口と肛門の両方の役目をする出入り口がある袋状の体と、その出入り口の周りに触手があることが基本構造です。

展示されているミズクラゲやイソギンチャクの毒は弱いものですが、それでも個人差があって強く痛む場合もあります。様々な対処法が伝えられているもののシンプルに触らないようにするのが一番です。なお、水族館でミズクラゲに触れる体験会が開かれている場合、刺胞のごく少ない傘の部分に手袋越しに触れるようになっていることと思います。

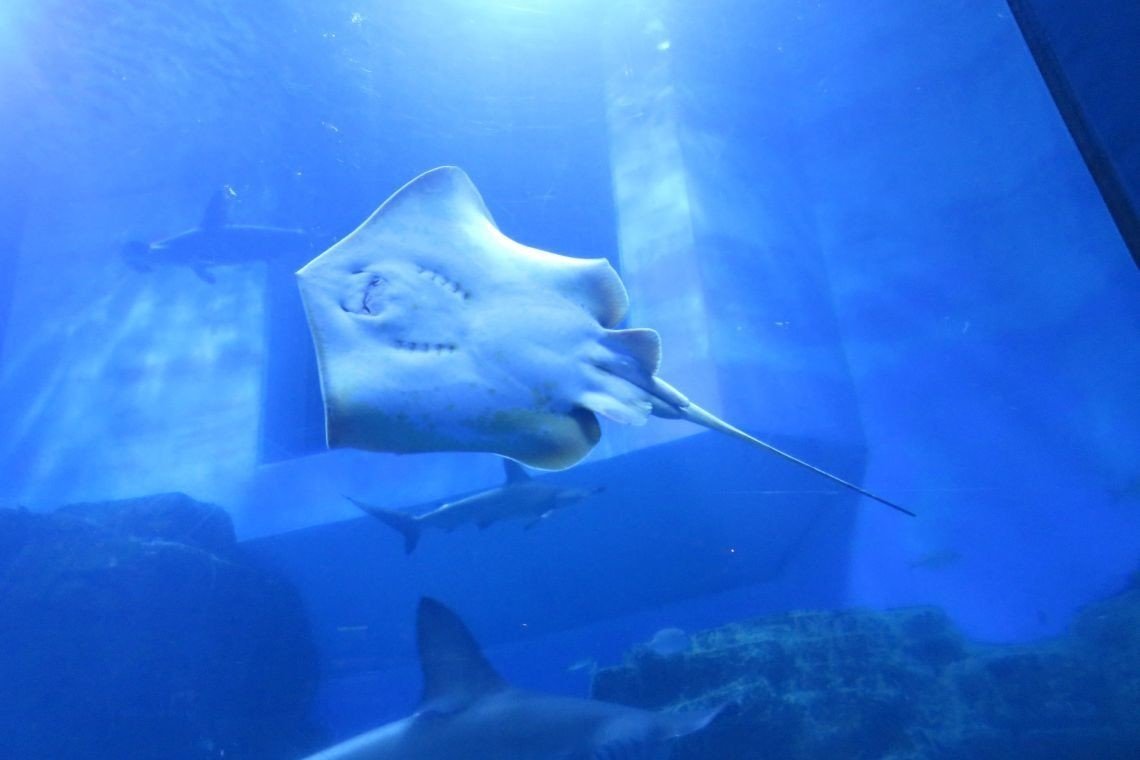

砂中のフェンサー エイ(アカエイ)

展示している施設:多くの水族館(写真は八景島シーパラダイス)

エイはサメと同じ軟骨魚類の中の板鰓類に属する、サメのお隣さんのような魚ですが、大半のエイは攻撃に使う尖った歯や瞬発力をもたらす尾鰭を持っていません。そのため他に身を守る手段を発達させたものが多く、特に多いのが砂の中に身を隠す方法と、尾の付け根に生えた毒針を使う方法です。

この毒針は背鰭が変化したもので、尾棘と呼ばれます。大型のエイでは刺されると人命にかかわる危険なもので、尾に生えているため振り回しやすく刺さる危険性が高いです。

水族館では切断しておくことが多いのですがこまめに切らないと再び伸びてくるようです。また漁で捕まえて船上に揚げてしまったとき、漁師さんはいち早く尾ごと棘を切り落とします。アカエイは身近な海でも見かけることの多い種類ですが、面白がって不用意に近付くことは避けるべきでしょう。

暗器仕込みのドレス ミノカサゴ

展示している施設:多くの水族館(写真は新江ノ島水族館)

いわゆる魚らしい魚は硬骨魚類というグループに含まれます。こちらにも鰭を毒針に変化させた様々な魚がいて、ミノカサゴも背鰭が変化した毒針を持っています。

ゴンズイ、オニダルマオコゼ、アイゴなど、近海に生息する釣りやすい魚の中で毒針を持っているものは多くいます。軍手で押さえて鰭を切ってしまえば美味しく食べられることもあるのですが、釣りをする場合はこうした魚種を頭に入れておくべきでしょう。

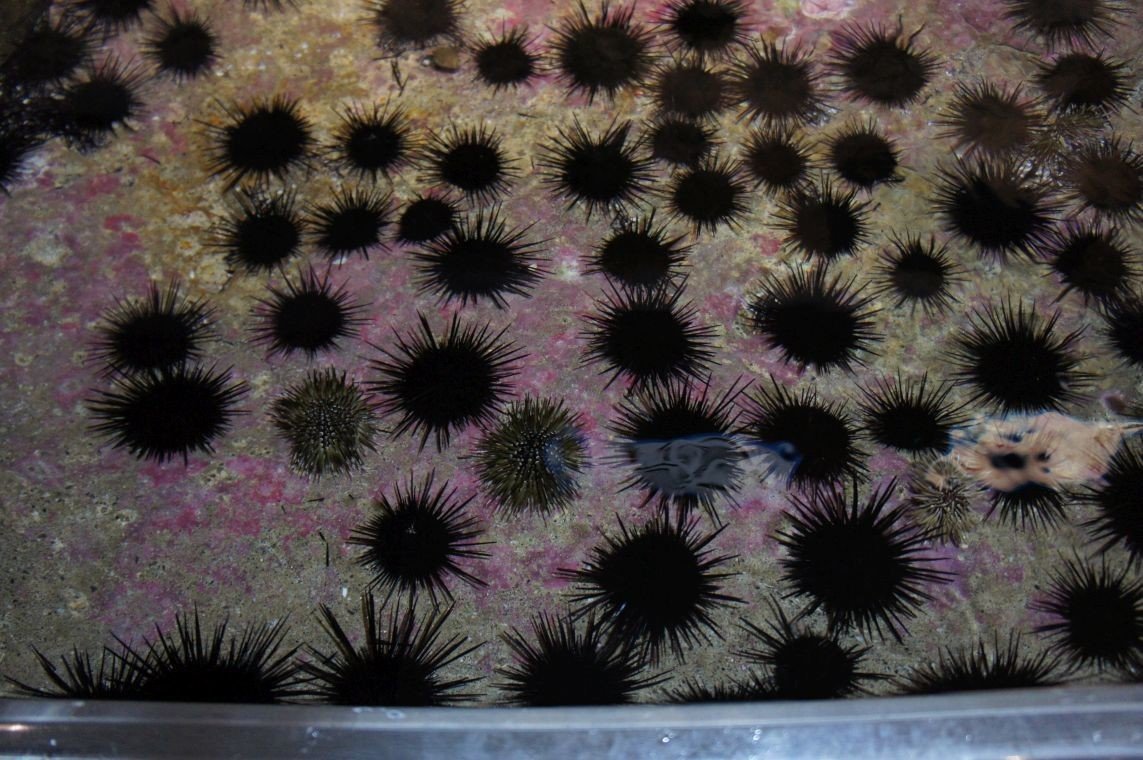

荒磯の要塞 ウニ(ムラサキウニと思われる種類)

展示している施設:種類を限らなければ多くの水族館(写真は伊豆三津シーパラダイス)

ウニはヒトデ、ナマコ、ウミユリなどとともに棘皮動物というグループに属します。棘皮動物という名前はいかにもウニの姿を表したように見えますが、これは棘状の骨片が連なって皮を補強している構造を指します。

体の構造が放射状に5等分になっているのも棘皮動物の大きな特徴です。一見先程の刺胞動物に似ていますが、むしろ脊椎動物に近いとされています。

ムラサキウニであれば棘にそこまで危険はないのですが、ガンガゼやラッパウニ、イイジマフクロウニなどは強い毒を持っています。棘の機能は種類によって様々で、例えばガンガゼの長い棘は刺さった後さらに折れることで強い痛みを与えますが、ラッパウニの名前どおりラッパ状の棘は刺さるというより噛み付くようにして働きます。

海水浴などであれば遭遇することはあまりありませんが、磯などで生き物の観察を楽しむ際には、ガンガゼだけでなく様々な生き物が潜んでいる岩の隙間などに注意が必要です。またガンガゼや先述のクラゲの他にも、地味な色の殻でありながら非常に強力な毒針を持つアンボイナガイなど、生き物の危険性は様々です。

磯の岩場を歩く際などはビーチサンダルなどではなく足をしっかり守れる靴を履くべきでしょう。

その3 頭足類の仮装パレード

頭足類とは、イカ・タコ・そしてオウムガイや、絶滅したアンモナイトを含むグループです。巻貝と共通の祖先から進化しつつ、海底を這う巻貝と違って遊泳することを選んだグループです。頭のように見える部分が胴体、目の周りが頭部なのですが、頭から直接足が生えているような配置なのでこの名があります。

視覚や判断力、遊泳力に優れ、魚類に劣らず海の中で繁栄してきたグループです。私達脊椎動物から見ると不思議な姿をしたものばかりで、柔軟に色形を変えるものが多いことも相まって、集まると仮想パーティーさながらの光景です。

古風で独自な鎧の騎士 オウムガイ

展示している施設:鳥羽水族館など 近年は減少(写真は鳥羽水族館)

オウムガイは巻貝と同じく殻がありますが、この殻には巻貝とは決定的な違いがあります。それは内部がいくつもの部屋に仕切られていて、口に最も近い部屋以外はガスと少量の液体だけが詰まっていることです。これが浮袋の役目をして殻の重量を相殺することで、遊泳生活ができるようになっているのです。

頭足類の歴史の初期にはこのような殻のあるものばかりだったのですが、だからといってオウムガイの特徴の全てが初期の頭足類のとおりだとは限らず、触手の構造をはじめ独自の特徴がいくつもあるようです。例えば、目の上にある赤い三角の部分は頭巾といいますが、これは2本の触手が変化して蓋の役目をするようになったものです。

俺の名前か、いっぱいあってな……!? アンモナイト

展示している施設:種類を限らなければほとんどの自然史博物館(写真はいわき市アンモナイトセンター)

アンモナイトも殻のある頭足類で、生きていたときは目と触手のある顔が殻の口から出ていたのです。しかしオウムガイより先に絶滅したとはいえオウムガイよりもイカやタコに近いものであると考えられていて、それは殻の細部の構造や殻の内側に残った器官の痕跡によります。そこで殻から出ている身をオウムガイよりイカに似せて描くことが多くなっています。

固い殻が化石に残りやすいというのもあって、中生代(俗にいう恐竜時代)の地層から様々な種類のアンモナイトがたくさん発掘されています。人類が化石の意味を理解する前から見付かっていただけあって古くから様々な異名があり、日本での古名は、表面に浮き上がった仕切りの模様が菊の葉に似ていることから「菊石」といいます。またアンモナイトの一大産地である北海道では、大きくて欠けていないものを「かぼちゃ石」と呼びました。ヨーロッパでは石になった蛇と考えられて「蛇石」と呼ばれ、オフィオセラスという種類の名前にその名残があります。

アンモナイトという名前自体が形の見立てから来るもので、羊の巻いた角に似ているので「羊頭の太陽神アンモンの石」という意味を込めてアンモナイトと名付けられました。アンモナイトの名前によく付く「セラス」とは角のことです。

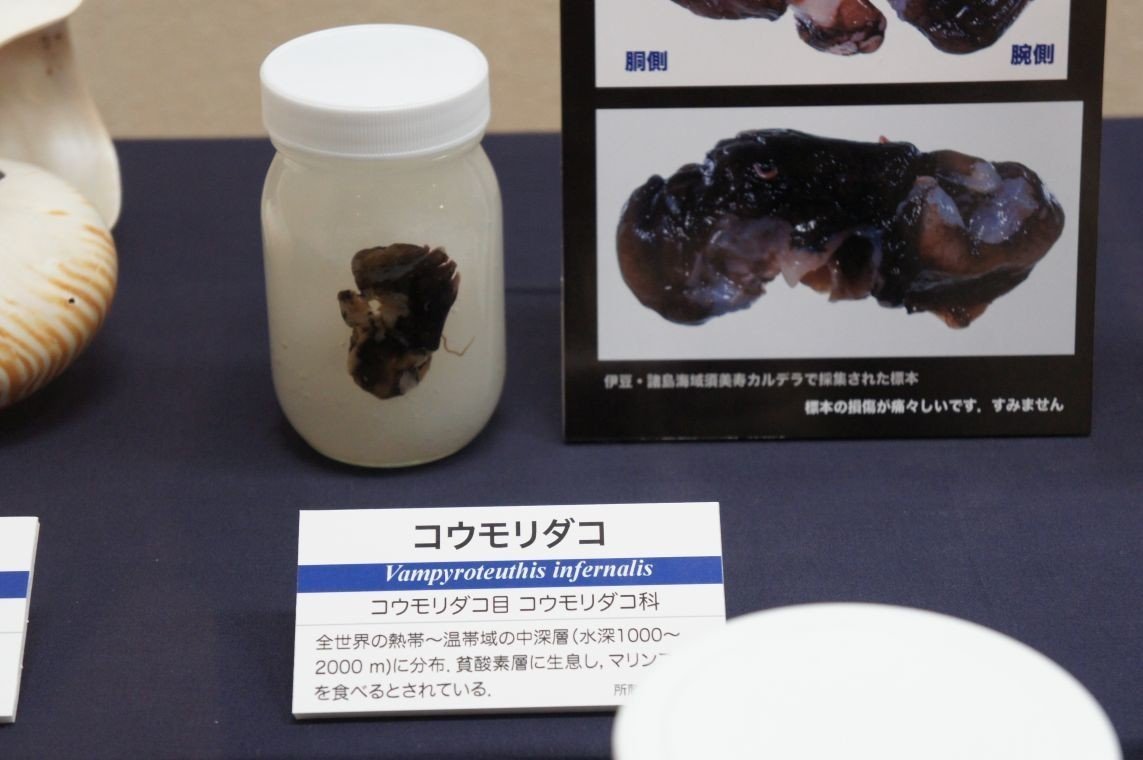

地獄の吸血鬼はのんびり屋さん コウモリダコ

展示されている施設:新江ノ島水族館、沼津港深海水族館など、標本でもごく珍しい(写真は千葉県立中央博物館特別展「驚異の深海生物」)

イカとタコの共通の祖先の特徴をとどめていますが、どちらかというとタコに近いとされています。殻のある頭足類の中から殻が胴体の中に納まっているベレムナイトなどが現れ、さらに殻がほとんど退化してしまったものも現れたことで、頭足類の生態はより幅広くなっていきました。

「地獄の吸血イカ」という仰々しい意味の学名を持つものの、資源の乏しい深海ではほとんどの時間を静かに過ごしているようです。フィラメントというひも状に変化した触腕を伸ばして周囲を探り、浅い海から落ちてきた有機物(マリンスノー)を粘液でからめ取ります。

海底のマジシャン タコ(マダコ)

展示している施設:しながわ水族館、海遊館など(写真はしながわ水族館)

殻を失ったことで身を守る方法は別に用意しなくてはならなくなりましたが、身軽で柔軟になりました。タコはこのことを活かし、海底での生活に適応しています。

狭い隙間に入り込むことで敵を避けながら獲物に足を伸ばすことも、開けたところを素早く通り過ぎることもできます。また体の色や表面の形を自在に変化させることで、周りに溶け込んで敵や獲物から身を隠すこともできます。

さらにタコの能力で注目すべきなのは知能です。ビンの蓋を開ける、貝殻やココナッツの殻をヘルメット代わりにする、といった行動は有名ですが、貝殻などで共同の隠れ家、いうなればタコの町を作ったという観察例もあります。

耳付きぷるぷる覆面 メンダコ(10/18追記)

展示している施設:常設では生体の展示はなし(写真はサンシャイン水族館特別展「ゾクゾク深海生物2018」)

深海には数多くの頭足類が進出しています。なかには見慣れたイカやタコとはかけ離れた姿のものも少なくはなく、メンダコもそのひとつです。

耳状の鰭、独立した部分がごく短い足、丸まったネコのような居住まいから生きている姿は可愛らしく見えますが、メンダコを長期間飼育することは難しく、深海に力を入れている水族館や、飼育技術の向上・展示と研究の充実を目指す水族館にとっては大きな課題となっています。

足の間の膜が発達していて自由に動く部分は短くなっており、体を広げると名前どおり覆面のように平たくなります。この体付きをどのように活かして暮らしているのかはよく分かっていませんが、水底の小さな獲物を体全体で覆いかぶさるようにして捕えていると思われます。

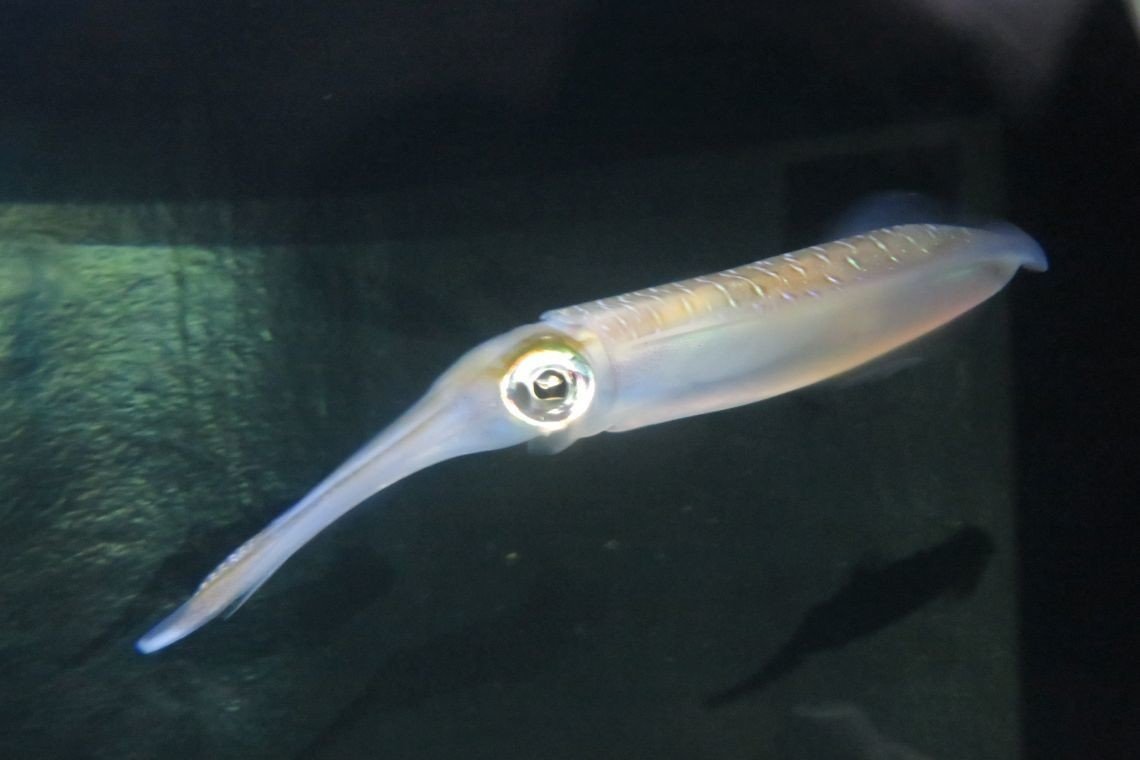

忍者!?忍者ナンデ!? イカ(アオリイカ)

展示している施設:須磨海浜水族園、サンシャイン水族館など(写真は須磨海浜水族園)

イカはタコと比べると海底に接触せず浮かび続けることに適応していて、遊泳力が強く、群れを成して泳ぐものもいます。アオリイカはどちらかというとゆっくり泳ぐほうです。

スルメイカやヤリイカをさばくと胴体の中から透明な骨のようなものが出て来ます。「もんごういか」として売られているコウイカの場合は甲という楕円形の軽い板が出て来ます。これらは体内に収まった殻の名残です。コウイカの仲間の場合は多孔質になっていて、オウムガイやアンモナイトの殻と同じく浮袋の役目をします。

イカとタコの違いは腕の本数と言われますが、イカの2本多い腕「触腕」は普段は短く縮められています。餌を捕らえるとき、この触腕が目にも止まらぬ速さで伸びて餌を挟むのです。吸盤にはタコと違ってリング状の爪があります。

体表の色や形を変える能力、高い知能はイカにも備わっていて、色の変化により他の個体とのコミュニケーションを取ることもあります。水族館ではタコほどよく見かける生き物ではありませんが、もしかしたらイカの七変化が見られるかもしれません。

特別グッズ

本展ではまるで仮装しているかのような海の生き物達をご紹介いたしましたが、逆に私達が海の生き物の仮装をしてみるのはどうでしょうか。

本展の開催に合わせて2種類の帽子のマイデザインを用意してみました。生き物の列に加わってみたり、生き物に寄せたデザインの服を選んでみたり、思い思いの方法でお楽しみください。

アクセス

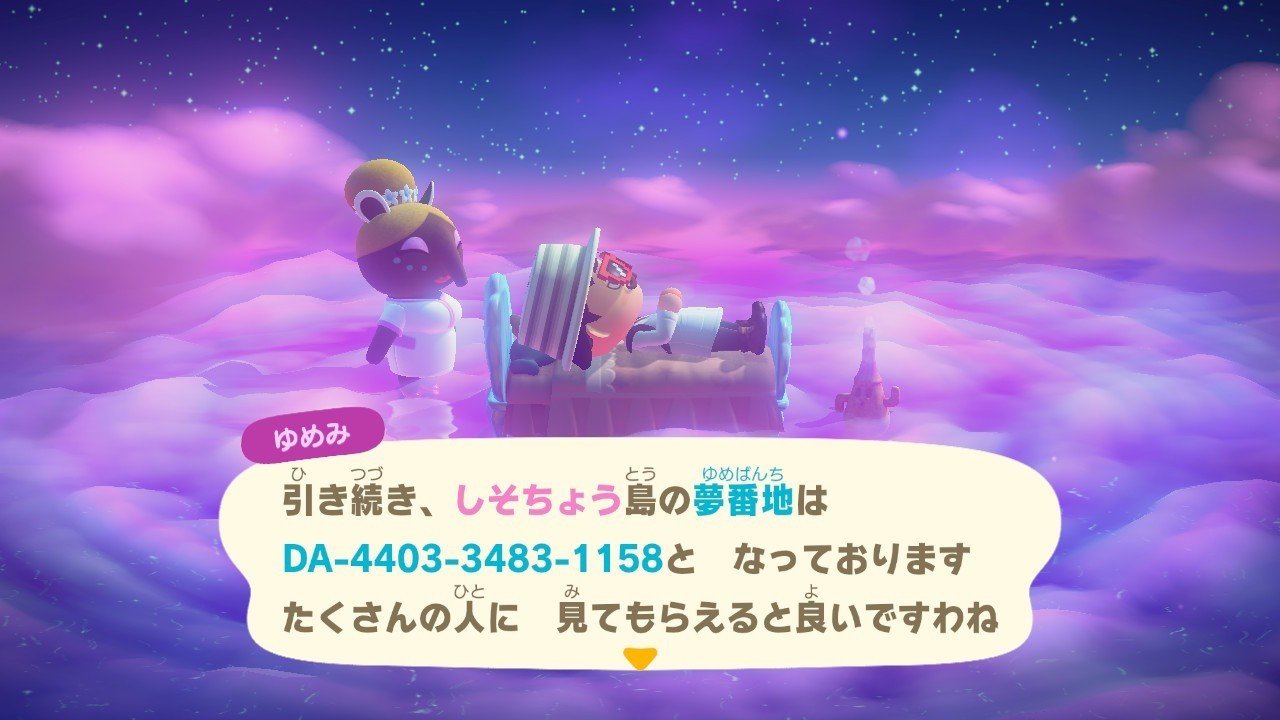

下記の夢番地にて公開中です。時間帯は夜20時台となっています。会場は中央東寄りの海岸(仕立て屋~陶芸工房の南)です。

広場の南側に探索用の道具をご用意いたしておりますのでご利用ください。

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?