古生物飼育連作短編小説Lv100 第六十四話をサイトに掲載しました

こちらに過去作を掲載するのが途中で止まってはいるのですが、よろしくお願いいたします。

以下はネタバレ込みの解説です。

ここでしばらくペンギンの話ばかりしていたのも今回と次回(次回の話のまとまり方次第では次々回も)でペンギンがらみのお話をする予定のためペンギンに関して盛り上がっていたからなんですね。

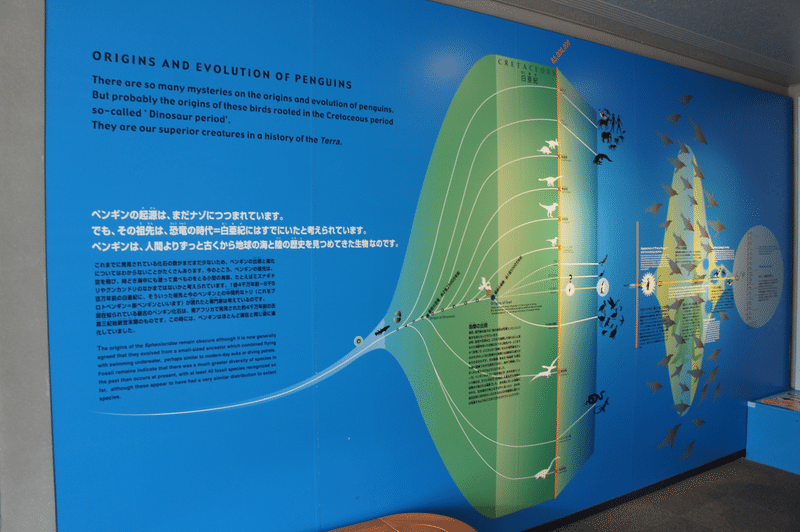

この解説は長崎ペンギン水族館のものです。ペンギンの歴史の年表になっていて、中央の緑色の区画は恐竜、その右の黄色と水色の区画はペンギンの多様性を表しています。

化石ペンギンの研究はそこまで順調というわけでもないようですが、全体の流れを見ても起源がはっきりしていなくて見付かっている最初のほうのものからかなり大きかったり、今回登場したイカディプテスのように巨大で個性的なペンギンが現れていたのが中新世でいなくなったりと、翼竜や恐竜に通じる面白みがあります。

名古屋市科学館で行われた絶滅動物展のオオウミガラスです。

ペンギンのように飛ばずに潜って餌を捕る海鳥といえば現生ではペンギン以外だとあんまりいないんですが(ガラパゴスコバネウくらいかな)、絶滅したものを含めると後肢で進むものならヘスペロルニス類など、ペンギンのように羽ばたいて進むものならプロトプテルム類(ペンギンモドキ)やルーカスウミガラス(マンカラ亜科)、オオウミガラスなどがいます。これらの出番は次回ですが、意外と幅広い世界なわけです。

このように古生物としても面白いモチーフですし、イルカ・ペンギン交代説の記事でも書いたとおりペンギンの飼育展示には非常に将来性を感じているので、皆さんのペンギンの見方を変えるようなものを書きたいという意味もこもっています。

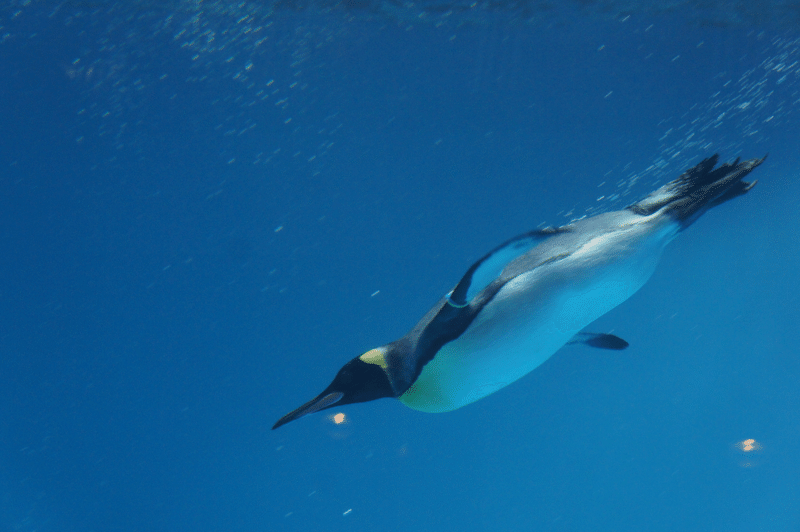

可愛らしさよりも泳ぐ姿の精悍さなどを伝えたいということでジャイアントペンギンの中から、比較的化石が揃っていてどんな生態だったか想像しやすいイカディプテスを選出しました。

イカディプテスの骨学に関する論文も見れます。フリッパーはあまりコウテイペンギンと変わらず、クチバシが長くて丈夫なのが特徴ですね。

記載年が比較的最近なのでやや苦しいんですが、記載年が古いジャイアントペンギンはだいたい足首しか見付かっていないようです。

もう一方の今回の主役であるドリコリンコプスに関してもペンギンがらみであるのは本文の内容のとおりです。

オウサマペンギンのような大型のものは特にですが、ドリコリンコプスのようなポリコチルス類に属する首長竜のように見える瞬間があると思います。

マウリシオサウルスの輪郭の痕跡からポリコチルス類がペンギンばりの(論文ではオサガメと比較していますが)なめらかな輪郭をしていたことも明らかになっています。

こっちが豊橋自然史博物館のドリコリンコプスで、

こっちが長崎ペンギン水族館のペンギンの骨格です(どのペンギンだっけ)。頭や胴体の形が似ていると思っていただければ。首はかえってペンギンのほうが長いですね。鳥ですからね。

それからポリコチルス類に関してはフタバスズキリュウのとき(第十二話)やプラテカルプスのとき(第五十三話)にトリナクロメルムを脇役では出していたものの、中生代以降の海に焦点を当てたアクアサファリ編でさえ主役にはしておらず、しかもポリコチルス類に関する面白い情報は集まっているので宿題みたいになっていたのです。改めて確認するとトリナクロメルムよりドリコリンコプスのほうがよく見付かっているようなのでトリナクロメルムから変更にはなりましたが……。他にも今まで書けていなかった作業の様子を描きつつドリコリンコプスとイカディプテスを対比しています。

次回は今回名前だけ出てきていたものを紹介していくお話です。

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?