視覚優位、あるいは視覚偏重のこと。

発達障害を説明するときに「視覚優位」「聴覚優位」という言葉がよく使われます。外からの情報や知識を認知・理解・記憶・表現するのに主に視覚的なプロセスを用いるタイプを「視覚優位」、聴覚的なプロセスを主に用いるタイプを「聴覚優位」と呼んでいます。発達障害に限らず人は誰でも一方が他方よりやや優位ということはあるのですが、いわゆる「定型発達者」と言われる人たちは視覚と聴覚両方をある程度バランスよく使えるのに対し、発達障害者はどちらか一方の認知に大きく偏っていることが多いと言われています。

Web上では視覚優位の当事者が目立つので「発達障害者=視覚優位」のイメージを持たれる方もいるかもしれませんが、逆に聴覚優位で視覚からの理解が苦手な当事者も決して少なくはありません。

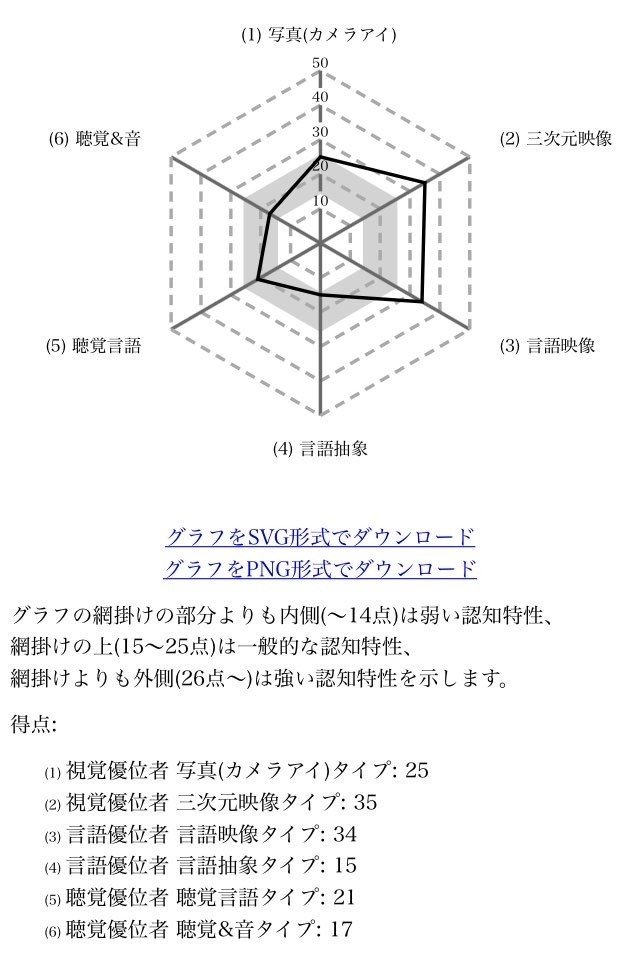

下のレーダーチャートは本田真美先生の著書「医師の作った「頭のよさ」テスト~認知特性から見た6つのパターン」(光文社新書、2012年)に基づく「本田35式認知テスト」を受けた私の認知特性の傾向です。本田先生は視覚と聴覚に加え「言語優位」の認知特性をそれぞれさらに2つづつ分けた計6タイプを提唱しておられます。

私は空間や時間軸を使って三次元で考える「三次元映像」と文字や文章を映像化してから思考する「言語映像」のスコアが高く、写真のように二次元で思考する「カメラアイ」はそこそこ、文字や文章を系統立てて思考する「言語抽象」と言葉を音で覚える「聴覚&音」のスコアが低いです。やはりかなりの偏りがありますね。全体的には視覚認知が強いタイプと言っていいでしょう。WAISでも視空間認知や視覚的記憶力を評価する積木模様と符号のスコアが高く、聴覚記憶やワーキングメモリを評価する数唱や算数が弱かったです。

それでは視覚優位である私の得意なことと苦手なことを順番に挙げてみます。

①視覚優位的な得意エピソード

・子供の頃に過ごした母の実家の光景を部屋の中まで鮮明に覚えています。おそらく間取り図も再現できます。

・幼稚園の時から写実的な絵を描いてました。今も似顔絵を描くのは得意です。

・トランプは大抵負けるのですが神経衰弱だけは得意でした。

・地図を読むのが得意で方向感覚に自信があり、大抵は道に迷うことなく目的地にたどり着けます。

・フォルダの中にあるたくさんのファイルから目的のファイルを見つけたり、繁華街にあふれる看板の中から目的の店の看板を見つけるのが早いです。

・電話番号や歴史の年号を語呂合わせを使わず数字の並びを見てそのまま覚えられます(最近はこの能力はだいぶ衰えてきましたが)

中学生の頃、2つ年下の妹に社会科の勉強を教えていた時のことです。

「ねえ、歴史の年号ってどう覚えるの?」と妹に聞かれて「どうって、普通数字の並びで何となく覚えるよね?」と答えたときの妹の納得いかない表情を見て、その「数字の並びで何となく覚える」というのが他の人にとって「普通」ではないことに愕然としたことを今でも覚えています。

歴史の年号のポピュラーな記憶法として、単なる数字の並びを意味が通じる文章に当てはめてその文章を手掛かりに数字の並びを思い出せるようにするいわゆる「語呂合わせ」が昔から知られていますが、私はこれを使うことは殆どありませんでした。数字の並びより語呂合わせの文章を覚えるほうが面倒くさかったからです。

「地図が読める」というのは割と人からも重宝がられる能力のように思います。女友達と旅行に行くと大抵相手が全然違う方向に歩きだしてしまうので「違う、こっちだよ」と目的地に連れて行くのは私の役目となっています。その他のこと(お金の計算とか)を相手にお任せしてしまいがちなので、せめて道案内をやることで許してもらってます。

余談ですが男性か女性かに限らず言語能力が高く頭からスラスラと論理的に説明できるタイプの人は意外に地図を読んだり方向を把握するのが苦手だったりします。言語優位者や聴覚優位者に多い継次処理タイプ(情報の一つ一つを順序だてて連続処理する)と視覚優位者に多い同時処理タイプ(情報の全体像を認識してから細部を把握する)の違いかもしれません。

②視覚優位的な苦手エピソード

視覚優位は「視覚偏重」ともいえるので、他の認知特性が求められるスキルが他の同年代の人と比べなかなか身につかないのが困りごとといえます。私の場合は、

・言葉を耳から聴いて覚えることが苦手なので、子供の頃に言葉が出るのが遅かった。

・小学中学の時は授業のスピードがゆっくりだったので先生の説明を逐一ノートに書きとってまとめることが出来たのが、高校に入ってろくろく板書もせずにワーッと口頭説明だけする教師が担当する教科はノートをとるスピードが追い付かず成績が最悪だった(他の生徒にとっては楽勝教科だったらしく「あの先生で赤点とかありえない」と呆れられた)

・普段の思考が言語でなく漠然としたイメージなので、書いたり話したりするときにその脳内イメージに合った言葉を探すのに時間がかかる。このため人との会話でも反応にワンテンポ遅れてしまい相手に「ズレてる」「天然ボケ」の印象を与えやすい。

・順番立てて説明するのが苦手で話があちこち飛んでしまう。メールも頭から文章が書けず途中から書き出したり順番をカット&ペーストで変えたりするのでやたら時間がかかる(このブログ記事も実は途中から書いています)。

・テレビドラマのセリフも聞き取るのが億劫でついつい字幕を出してしまう(明らかに脳が疲れなくて済む)。

・お笑い番組も話を理解するのに必死ですぐに反応して笑うことが出来ないので楽しめない。

・TOEICのリスニングテストは絶対途中で聴き落とすのでリーディングに比べて明らかにスコアが低い(普通はリスニングのほうが高く出る人が多い)。

これも中学の時の話になりますが、ある時私の母が授業参観で私の授業態度を見て「あんただけだよ、ずーっと下向いてノート取ってたの。他の子たちはみんな先生の方を向いて話を聞いて簡単なメモだけ取ってたのに。先生の方を見ないなんて感じ悪いよ」と言ってきたことがあります。他の生徒は前を向いてゆったりと先生の話を聞いていたのに私だけ下を向いて一心不乱に先生の話を一字一句ノートに書き写していたのが相当衝撃的だったようです。

しかし、耳から覚えることが苦手な私は「簡単なメモ」だけでは後で何の話だったか全く思い出せないのです。単語だけでなく文章の形で書き起こしてそれを目で見て覚えるプロセスを経ないと記憶に残らないようです。丁寧な板書をしてくれる先生であればそれを書き写せるのでありがたいのですが、キーワードだけポツンポツンと黒板に書く先生の場合はそれだけ書き写しても何の話か思い出せないので意味がありません。

会社のセミナーの発表資料やレジュメみたく予め板書内容のプリントを渡してもらえるとありがたかったな...と中高時代を振り返って痛感します。

「私だけ違う」エピソードはもう一つあって、幼稚園の時に先生が紙芝居をしてくれたのですが、他の友達はみんな紙芝居の絵を見て先生の話を聞いていたのに私だけ途中で後ろに回って先生が読んでいる紙芝居の裏に書かれた文字を読んで話を理解していました。やはり耳から聴くよりも文字を見たほうがわかりやすかったのだと思います。これもやはり授業参観の時だったのでしょうか、母がその時の様子を見ていたようでその後度々「他の子はちゃんと絵のほうを見てたのにあんただけ先生の後ろに座って文字読んでたのよ~」と言われたものです。

このように、視覚優位(視覚偏重)であることは良い面ももちろんありますが実生活の面では不便な面もたくさんあり、それらとどう折り合いをつけて行くか(頑張って聴覚を鍛えるか?それとも無理しないで諦めるか?)は恐らく一生つき合っていく課題となるのでしょう。右利きの人がたまには左手を意識して使うように、時々は敢えて聴覚を鍛える時間を設けてもよいかもしれません。最近は海外の英語ニュースを映像なしで聴くという訓練を自分に課しています(←半分も聞き取れないのですが)

本田真美先生のこの著書はそれぞれの認知特性について得意なことや苦手なこと、異なる認知特性同士が付き合うにはどこを気をつけたらよいか、など役に立つ話がたくさん紹介されています。オンラインテストだけでも興味深い知見が得られますが、機会があればぜひ本の方も読まれることをお勧めします。リンク先は紙の本ですがKindleでも入手可能です(少し割安です)。

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?