日記2/16 つまらぬ文章に詰まるので、カフカの「城」でどうにかする

文章はできれば書きたくない。

書き出せば、限りない文字との戦いに巻き込まれるからだ。

例えば、この日記

私が自由に書いていいといえども

最低限、起承転結くらいはつけたくなる。

短編やエッセイを作る……まで行かずとも

短文やメモ書きを残す……だけでは味気なく

せめて転まで書いてから投稿しよう、と

そんな考えのせいで溜まった下書きの処分に

私は追われていた。

文章に詰まったときのアドバイスで

変に内容を凝ろうとするから

筆が進まなくなると言う。

では、

あっさり書けばいいかというと

意味のない文章は

意味のある文章に比べて書きにくい。

人間は文章を書くと

自然とそこに文脈を作ろうとしてしまうし

逆に文脈が掴めないと

書き手本人すら酷く疲れる。

そんな思いを

Kindleに入れて放置していた

フランツ・カフカの「城」を久々に読んで思う。

こうして彼は歩みをつづけていった。

しかし、長い道であった。

(中略)

そして、

城から遠ざかるわけではないのだが、

近づきもしなかった。

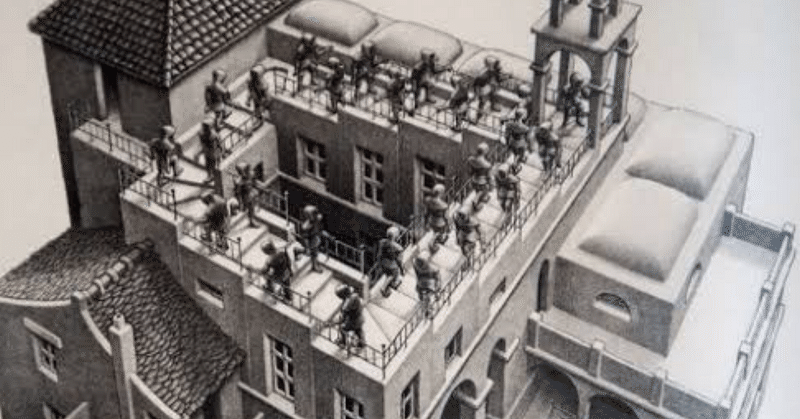

この作品の内容は、上記に尽きる。

それはどこまでも辿り着かない道と

案内しない村の住人たちのせいだ。

「会話のキャッチボールができない」

なら、相手との会話に諦めがつく。

一方

「3回に1回キャッチできる程度にはボールが返ってくる」

なら中々厄介だ。

塔を読んだときの第一印象がそうであった。

舞台は雪の積もる広い村。

城にいる領主に呼ばれた測量士は

・宿に泊まり

・領主に挨拶し

・仕事に取り掛かり…

と、言った普通の流れが全て滞る。

宿泊しようとしたら出来ない。

事情を説明しても信じられない。

証明しようとすると滞る。

道を歩けばどこにも辿り着けず。

案内を頼むと遠回りし。

頼まないと2度と会えず。

行動すべきだった後悔し。

行動すべきでなかったと後悔し。

そんな不条理と上っ面の説明が続いていく。

不条理文学の代名詞と言われつつ

ルイス・キャロル(1832- 1898)と

フランツ・カフカ(1883 -1924)が

同年代にアリスと塔を出版していたら

ナンセンス文学の二代巨頭と呼ばれていたに違いない。

今日の日記も

過去の下書きを継ぎはぎして書いている。

無理矢理意味を作り出している

長々と無駄に凝ったようで

中身のない文章だ。

だから話が前に進まない。

自分は道に迷っているのだ。

あるいは自分より前にはだれもきたことのないような遠い異郷へきてしまったのだ。

この異郷では空気さえも故郷の空気とは成分がまったくちがい、

そこでは見知らぬという感情のために息がつまってしまわないではいず、

しかもその異郷のばかげた誘惑にとらえられて、

さらに歩みつづけ、

さらに迷いつづける以外にできることはないのだ、

という感情であった。

とはいえ、

この作品より

一つ良い点がありもする。

「城」は長編ながら未完だ。

一方で私は、どんなに中身がなくとも

この日記に結びをつけられる。

下書きの積み重なるNote

その堂々巡りにピリオドを打つべく

私は、最後の文章を打とうとした。

が、仕上げをするには今は少し時間がない。

またちょっと経ってから、改めて書くとしよう。

手紙は書きたくないんだ。

手紙はまた限りない書類の道をたどることになるだろうからね。

そんな言葉を枕にしながら。

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?