色彩検定のためにGASで自分専用アプリを作ったら成績優秀者になった話

今年の上半期、機会があって色彩検定(2級)を受験し合格しました。

この試験を受験するにあたって、単純に勉強するだけでは難しいなと感じたので、自作のアプリを実装しそれを活用して試験勉強をしたところ、2級合格だけでなく成績優秀者(上位100位以内)という更なる結果が付いてきました。

せっかく変わった勉強のやり方で良い結果が得られたので、どんなことをやったのか体験記として残しておこう思います。

この記事では、「なんで自作アプリを用意することにしたのか」「どんなものを作ったのか」を中心に記します。

詳細な実装方法については以下の別記事にてまとめていますので、そちらをご参照ください。

色彩検定の勉強の難しいところ

色彩検定とは、文字通り色にまつわる諸々の知識について問われる検定試験です。

問われる内容は多岐に渡りますが、問題を考えるにあたって「色を正確に判別し紐づく情報を引き出す能力」が有ると解きやすくなる問題があります。純粋に色の名前を問うものもありますし、配色の問題では色に割り振られた番号や記号が分かればそこから理詰めで解くことができるものもあります。

ただこの「色とその情報をどう覚えるか」が難しいところです。

基本的な勉強のスタイルが、教科書の内容を手書きでノートにまとめたり、手を動かして演習をしたり単語帳を作ったりして、その体験と合わせて覚えるやり方なので、色を手書きでまとめるのがどうしても難しいという問題がありました。参考書のページを眺めるだけでは、似たようなものの違いなどを比較したりするのが大変だったりしたので、この点をどうにかできるとうれしいと思っていました。

そこで作った自作アプリ:4択色単語カード

というわけで、色と情報を覚える単語カードのようなシステムが欲しくなったのですが、ちょうどいいものがなかったので、自分で作りました。

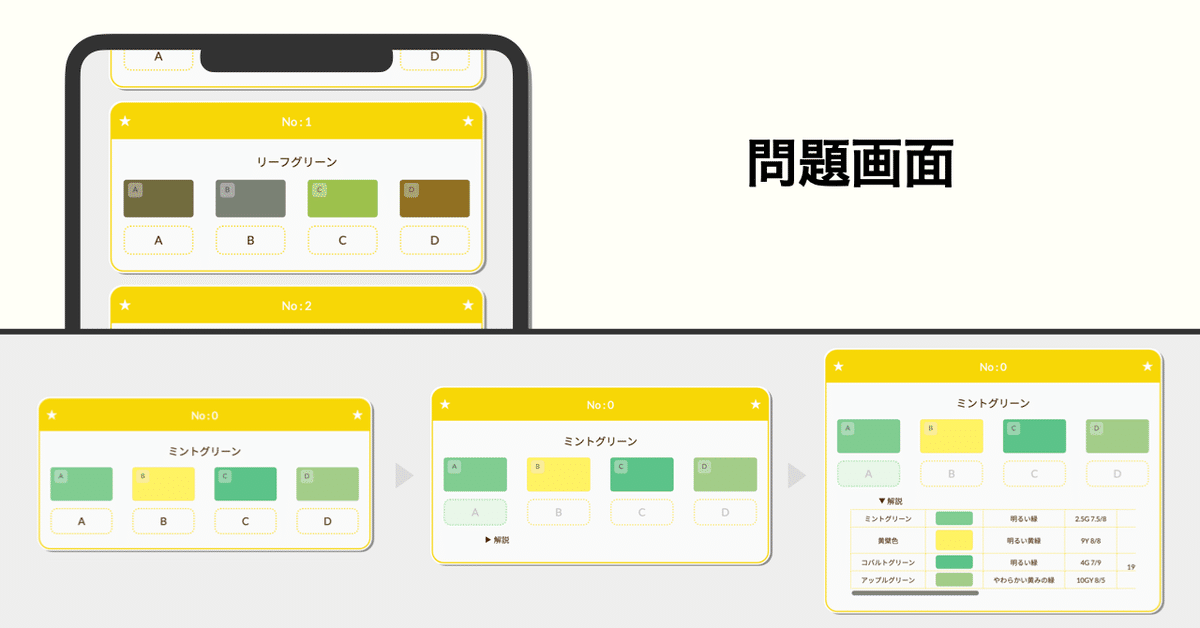

作ったものは「4択色単語カード」。色の表示にも対応した単語カード的なデータベースからランダムな4択問題を生成するシステムです。

4択色単語カードは、主に以下のことができるように作りました。

登録したデータからランダムに4択問題を作成する

単語カードの問題面と選択肢面を切り替えられるようにする

4択の選択肢には近しいカテゴリのものが並ぶ

問題や選択肢に色を表示できる!

このシステムを、Googleスプレッドシート(以下スプシ)でデータ管理、その上にGoogle Apps Script(以下GAS)でwebアプリを作る形で実装しました。

具体的なこの4択色単語カードの作り方については、以下の記事にまとめてあります。

アプリの動き方

この「4択色単語カード」がどんな風に動くのか紹介します。

まず、4択色単語カードのURLにアクセスすると、メニュー画面が表示されます。問題の種類・単語カードのどの面を問題にしてどの面を選択肢にするか・問題数を選択して、開始します。

今回作ったデータでは、1つのデータについて「最大C面まで+問題選択肢にしない解説面」

の情報を紐づけている

問題を開始すると、選択した設定に合わせた4択の問題がランダムに出題されます。問題に対応する選択肢と思うものを選ぶと、その場で正誤判定が行われます。正誤判定をすると、それぞれの選択肢の解説が表示できるようになっています。

解説を開くと、選択肢に紐づけられた情報が閲覧できる

問題画面の最下部には、リザルトの集計項目があります。リザルトボタンを押すと、その時点で解答済みの問題の成績を集計してくれます。そして送信ボタンを押すと、問題を終了し成績をスプシに渡して再度トップメニューを表示してくれます。

そしてまた、問題の設定を改めて行って、新しい問題セットをスタートすることができます。

集計が行われると、未解答の問題は解答不可状態になる

4択色単語カードでは、この「トップメニュー」「問題」「集計」をひたすらループするようになっています。

また、トップメニューでは、テーマカラーの変更が行えるようになっています。あらかじめ用意したメインカラー3色と、ダークモードのON/OFFが設定可能で、合計6パターンから選べるようになっています。この機能は、色の判別の仕方を覚える際に周りの色に引っ張られにくくするために導入しました。

カラーだけでなくデザイン周りの参考としても参照していた

https://www.nintendo.co.jp/switch/arzga/about/index.html

このアプリはURLにアクセス(してログイン)すれば使えるので、家ではPCから出先ではスマホからと、手軽にいつでもどこからでもできるようになっています。この手軽さを利用して隙間時間にちまちま回していました。

・作成される問題について

問題は登録したデータからランダムに作成されます。このランダムなところはいくつかあります。

まず、問題と選択肢の形式がランダムにできます。用語から解説を選ぶ問題、色から色名を選ぶ問題、あるいはこれらの逆のパターンなど、準備してあるパターンからランダムに選ぶことができます。また重点的に対策したい時のために、形式固定もできるようにしてあります。

次に、誤答選択肢が登録されている他のデータからランダムに選ばれます。色名が選択肢になる問題であれば、近しいカテゴリの色名からランダムに誤答選択肢が用意されるようになっています。どのデータが近しいカテゴリなのかについては、自動判別を実装するのが大変だと判断し、全て手入力で設定しました。

最後に、問題の出題順序がランダムになっています。行うたびに、問題として選ばれた回数が少ないデータをやや優先して問題にするよう少し偏らせたランダムで抽選するようにしています。

問題と選択肢にする列、正解と誤答にする行を抽選して組み合わせる。

なぜこの形式のアプリになったのか

試験勉強をするにあたっては、この形式のアプリでないといけない理由はもちろんありません。ですが、次のような理由があって、自分にとってはこの形式が上手く機能するだろうという見込みがあったので、この「4択色単語カード」の形式で作ることにしました。

・なぜ「ランダム」で「4択」の形式なのか

そもそもこのアプリは「復習用」です。一度参考書を読み、用語や解説をまとめ、その後にこのアプリで反復することを想定して用意しています。そのためアプリを設計する際には、効果的な復習がしやすいものになるよう重視したことが2つあります。「似たようなものをきちんと区別して覚えられる」ということと、「反復が楽にできる」ということです。

シンプルに情報を表面と裏面に書くように一対一で突き合わせるような形も考えましたが、区別のことを考えると、いくつかのものが並べられていてもそれぞれ一体どういうものかを答えられる方が良いと考えたので、選択肢を並べる形式にしました。

選択肢や出題順をランダムにしたのは、ちゃんと区別をしないといけないようにするためです。固定選択肢であれば反復をするうちに、「問題を読まずともこの選択肢の組み合わせであれば解答はこれになる」というような悪い覚え方をしてしまうので、これの対策としてランダムを導入しています。またランダム選択肢を導入したおかげで、問題ごとに選択肢をこちらで用意する必要がなくなったので準備の手間が減ったのも嬉しいポイントになっています。もちろん、ランダムに選ばれた選択肢が明らかに違いすぎて簡単すぎるというデメリットもあります。今回のアプリでは、そのような場合でも「選択肢が明らかに違うものが並んでいる」というレベルの区別ができているとも言えるので、そのような選択肢が並ぶのを許容範囲とし、選択肢の抽選の際に近しいカテゴリから選ばれるような実装を付け加えて簡単になりすぎないよう調整を行いました。

問題の形式までランダムにしたのは、情報の繋がりの向きをいろんな方向で捉えられるようにすることで、より区別して覚えやすくするためです。色と色名を一対一で覚えるより、解説やその色に割り振られている値など様々な情報を合わせた方が、自分は覚えやすく思い出しやすいので、それをやりやすいようにしています。アナログの単語カードは表面と裏面しかありませんが、デジタルで作る強みとして、一つのデータに関して実質A面・B面・C面……とたくさんの情報をつけることができるので、それを有効活用したような形になっています。

そして、4択の選択肢から一つを選ぶ形式にしたのは、反復を楽にするためです。解答を文字で入力するよりも手早く行えるので、面倒臭さを緩和して心理的に何度も取り組みやすくなっています。またアプリの実装としても、表記揺れなどのテキスト入力での正誤判定の難しさに対応する必要がなくなるので、準備が比較的楽というメリットもあってこの形式にしています。そもそも、今回のアプリは色が問題と解答に関わっています。色を答える問題を記入式で用意すると、どのくらいの誤差を許容するかという問題も出てくるので、実装としては結構難しいところでもありました。

選択肢の数が4つという点については、なんとなくで決めました。

・「スプシ」+「GAS」を選んだ理由

これについては、「手っ取り早くできそうだったから」という非常に単純な理由があります。

今回、アプリを作成することがゴールではなく、あくまでも試験勉強の手段の一つとして用意したかったので、「自分の欲しい要件に合うものを作れるだけの自由度がありながら、比較的簡単に準備ができて、必要に応じて機能の追加などのメンテがしやすい」というような欲張り環境を探していました。このような考えでGASにたどり着きました。

「スプシ」+「GAS」の良いところとして、自分専用のwebアプリを用意しやすいというところがあります。出来上がったものにアクセスできる人を自分(正確にはwebアプリを作成したアカウント)に限定することができるので、webアプリの実装にログイン周りなどのものを用意しなくて良くなります。また、利用者を自分に限定しているので、緩めの実装をすることができ、準備の手間を減らすことができます。例えば、4択色単語カードはランダムな問題が生成されますが、HTMLソースを覗けばどれが答えか分かるようになっています。もちろんこのようなカンニングをしてまで解答するのは、わざわざアプリを作ってまですることではないです。こういう実装に目を瞑っていられるのは自分専用ならではの緩さです。

アプリと合わせてどんな勉強をしたか

ここからは、自作アプリと合わせてどんな勉強をしたかを紹介します。今後色彩検定を受験する人の参考になれば嬉しいです。

試験勉強の準備

まず、受験級と参考書の選定を行いました。

自分が受験した夏の試験では、「UC級」「3級」「2級」の3種類から受験級を選択することができました。UC級は特殊な区分ですので、3級か2級から選択することになったのですが、せっかくなので上位の2級を選択することにしました。

2級を受験することにしたので、勉強する内容としては3級と2級の範囲となりました。ですので、参考書としては3級と2級が別になっているものではなく、まとめて勉強できるものがあったら嬉しかったので、「最短合格! 色彩検定2級・3級テキスト&問題集【第2版】」を参考書として選定しました。この参考書は2級と3級の内容を1冊にまとめていて、さらに級を跨いで単元ごとに内容がまとめられているので、まさに丁度いいものでした。

試験勉強のスタート

試験は6月末だったので、試験勉強はだいたい3ヶ月前くらいの4月頭からスタートさせました。といっても初めのひと月くらいは参考書をぱら見して試験に向けてのテンションを作ったり、どう勉強するかを考えて今回のアプリの設計を考えたりしていました。

試験の2ヶ月前頃は、アプリの実装をしつつノートまとめでいける単元の勉強を進めていました。試験範囲の内容には、眼の構造に関する話や光の物理的な話など、色の表示は直接的に重要でない単元もあるので、アプリの準備が整うまではそのような単元を優先して勉強するようにしました。

GW明け頃にアプリの基本的な形はできたので、ノートまとめの勉強に加えて、色名などのアプリ用のデータ作成を行い、色の表示が関連する単元の勉強も回し始めました。実際にアプリを使いながら、必要に応じて機能の修正や追加も行いました。

それ以降は、「参考書の内容をノートにまとめる」「アプリ用のデータ作成でまとめながら復習」「隙間時間はアプリを回してさらに復習」の3つを順次進めていきました。今回受験することになった2級はおよそ7割の得点が合格ラインと聞いていたので、8割くらいの点数が安定するよう基礎固め中心の方針でこのような勉強のスタイルになりました。

試験前後の話

試験の数日前からは、参考書の模擬試験や公式の過去問を時間を計測しながら行って、問題の形式を分析しつつ時間配分や苦手問題などの把握を行いました。

この段階で制限時間に余裕を持った上で点数が9割で安定していたので、試験直前としてはかなり安心できる水準に仕上がっていました。基礎固め中心の方針かつ似たようなものの違いを区別することを大事にした方針が、問題の傾向にかなりマッチしていたので、対策が上手くいった証拠として結果に現れたのは純粋に嬉しかったです。

試験当日は、直前の過去問の出来の水準が安心材料になり、かなり落ち着いて試験に取り組むことができました。そして、結果は上記の通り成績優秀者での合格となりました。過去問でもこんな点数は出したことなかったので正直びっくりしました。

思いもよらぬ高得点で試験は終わりましたが、今回の試験勉強に関して反省がないわけではありません。

一番反省すべきは、試験の問題の傾向を把握した時期です。手持ちの試験練習用の問題セットの数が少なかったため、きちんと初見で問題が行える数を確保すべく、試験数日前の模擬試験と過去問の演習を行うまで問題を見ないようにしていました。そのため、演習を行う前までは基礎固めだけで本当に8割が安定するか不安な時期が長くありました。これはあまり良くなかったです。

目的となる水準を把握するためにも、早めに問題セットを一つ演習用ではなく分析用に回すべきだったかもしれません。もし早めに問題傾向を分析して、実は慣用色名に関する問題を全て捨てても合格はできるということを把握していたら、もしかすると勉強方法も変わっていたのかもしれません。それでも、せっかくだからという理由で色名の勉強しちゃいそうですが。

おわりに

機会があって受験することになった色彩検定2級は、自作アプリを作るという変わった方策で思いもよらぬ好成績を残すことができました。

どんな勉強のスタイルが自分に合うかは人によりけりですが、この記事がこれから色彩検定にチャレンジする人の一助になれば嬉しいです。

この記事が参加している募集

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?