ヒズミを計る

これまでさんざんヒズミが大事と言ってきました。私にはみなさんのヒズミってなんやと言う声が聞こえてきます。

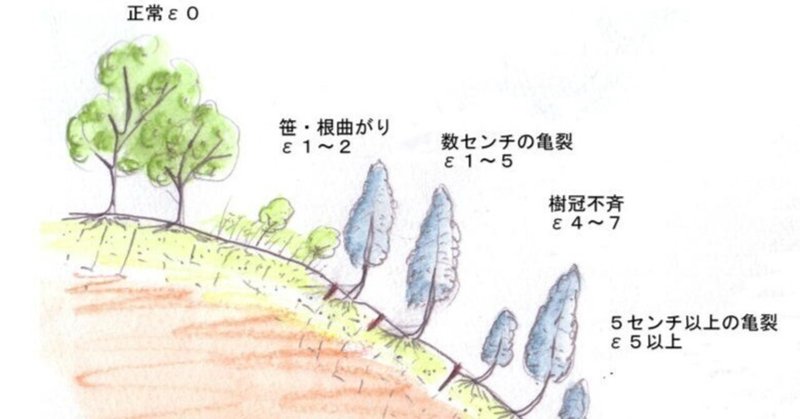

簡単にいうと表土の亀裂幅のことです。ヒズミ(ε)は普通、%で現しますが、表土の形を維持しようとする抵抗力以上の力が作用すると表土に亀裂が生じます。ヒズミを層厚cmに対する亀裂幅cmとすると表土はだいたい100cm位なので10cmの開口亀裂だと10%のヒズミです。そしてこれまでの経験からヒズミが10%を超えると表層崩壊が発生する確率が高くなります。

このような亀裂を見ればだれでも次の雨でくずれかもと考えるでしょう。家のブロック壁が傾いていたり亀裂が入っていると近づかないようにするのと同じです。

この亀裂を簡単に計る方法があります。それは上側の安定した斜面に不動杭を打って、不動杭につけた滑車をまたいで片方を5m~15m下側の不安定な斜面にもうけた移動杭とステンレスの針金をむすび、反対側を下図のヒズミ測定部に滑車でつるしたおもりAに取り付けるのです。

そして不動杭とおもりBをむすびます。おもりはステンレス線が延びるそれぞれ2~3kg程度とします。

通常はおもりBの針は変わらず、おもりAの針が上がります。その量が不安定斜面の移動間隔cmで表土の厚さを100cmと概算して10cm動くと10%でいつ崩壊してもおかしくない変位量です。両方同時に下がるときは表土斜面全体がずれています。同時に上がるときは観測部が下がっています。観測部を一番下の平地部においた場合は、同時にあがることはあり得ません。本装置を約10年前に香川県の小豆島で別の装置の検証用として同じ場所に設置しました。簡単に設置できます。またこのような観測部がなくても二本のステンレス線を張ってその両方の長さの違いをどこかの印に合わせてで計るだけでもいいのではないでしょうか。なお別の装置とは「土石流を防ぐための構想ー2」の記事にあるボール・メッセンジャーです。

その他に地すべりでよく用いられるのは亀裂にペンキで印をつけてその部分の亀裂間隔を計ることです。これの応用としてこれは消防団の見回りなどで知られているのですが、コンクリートや岩盤の亀裂に小石を詰めておいて、亀裂は広がると小石が落ちるようにする方法です。

表層崩壊だと表土の動きを見るのが基本であり、その最も簡単な方法は、数m離した二つの杭の間隔を時々計ることです。ただし直接見たり計ったりするのは雨が強く危険な時にはできなくなることです。

最後に、まだアイデアの段階ですが、二つの杭間の電気抵抗を計るのもおもしろいと思います。地下水が上昇すると電気抵抗が小さくなるのですが亀裂を生じたときに空隙ができるので一瞬抵抗が高くなって数十分後にはこんどは亀裂が閉じて水位があがるので逆に抵抗が下がると思うのです。100V用の平行線はそんなに値段が高くはないので電気に詳しい人ならこのような装置は簡単にできるのではないでしょうか。これらの測定をグラフに書き込んでおくと斜面の状況がおよそ分かります。

一つは不動地盤でもう一つが移動地盤と思われる部分に杭を設けます。前から言うように不動地盤の移動地盤の境は数十㎝の段差になっていることが多いです。ただしそれは絶対ではないので注意が必要です。私たちが年に一回の道路防災点検でよく行うのは数m間隔に4~5本の杭を設置して全体で10m程度の間隔で計る方法です。

他にもさまざまヒズミを計る方法があるのでみなさまそれぞれが工夫をして斜面の点検をしてはいかがですか。斜面の監視は林業家の仕事の一部です。林業家と住民が助け合うことでそれは可能です。SCOPEは避難に使えるほか、林業家が問題斜面を見るときの手がかりにもなります。

国や県ができるのは道路の点検まです。広大な面積の生活空間にまでそれを行おうとすれば国の財政は破綻します。大変厳しい言い方かも知れませんが自分の身の安全は自らの責任で守るしかないということです。

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?