小説「北の街に春風が吹く~ある町の鉄道存廃の話~」第2話-⑤

・第二話 列車のふたり

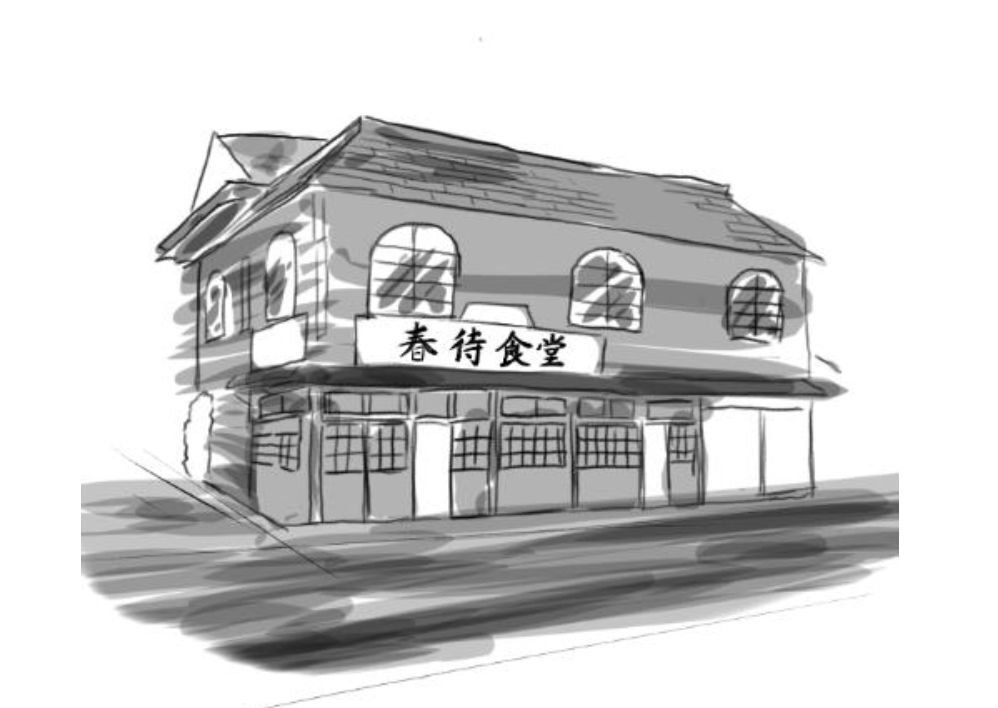

「春待食堂…」僕はもう一度チラシを眺めながら読み返した。北海道の春は冬が厳しいゆえに、北海道の人間にとって特別な季節である。東京で暮らしている時は、コンクリートジャングルの狂った猛暑、そして夏とは対照的に中途半端な灰色の空をした冬が嫌いだった。確かに北海道の冬はたくさん雪が降り、生活は大変であることは間違いないが、その冬を不思議と嫌いに思ったことはなかった。

その時、列車がトンネルに入ったのか車内が突然暗くなり、チラシの文字が読めなくなる。天井の電灯も消えて真っ暗になってしまったことを不思議に思ったが、車両のあちらこちらからは「ひゃっ」とか「怖い」とかの声が聞こえた。暗闇はしばらく続いた。僕は闇の中で横に座る吉田さんの身体が震えているのを肌で感じた。

「大丈夫?」僕は吉田さんに声をかけた。

「うん。だいじょうぶよ。でも、ホント真っ暗だね」

しばらくするとトンネルを抜けて車内が一瞬に明るくなる。吉田さんは掴んでいた僕の腕を慌てて離した。

「あれっ? ふたりは?」お向かいの夫妻がいないことに同時に気づいた。

「えっ、どうして? 席、離れた?」

「あんなに真っ暗だったのに? 動けないでしょ? 何も見えないから」

暗くなった時間は感覚的に二十秒ほどだったと思うが、二人の姿は車両のどこにもなかった。このような状況を〝きつねにつままれる〟と言うのだろうか。お向かいの夫婦がなんの形跡もなく消えてしまったのだ。

列車は次の秩母別駅に止まった。ドヤドヤと新たな乗客が入ってくる。この駅でもかなりの人数だ。

「ここ、座っていいですか?」と聞かれたので僕は返答に困った。ご夫婦が戻ってくるかもしれないと思ったからだ。

「あ、いや。いえ、大丈夫です」

座って良いのか、悪いのか判らないような返事になってしまった。僕の返事が気になったのだろう。その男性は僕に「なにかあったんですか?」と僕に再び聞いた。少しだけ迷ったが嘘をついても、よけいに不安にさせると思い、暗闇の中でふたりがいなくなったことを正直に話した。

「へぇ、さっきまでご夫婦が座ってたんですか?」

「ええ、足毛から列車で札幌へ行くっておっしゃってたんですけど、さっきのトンネルの中で暗くなって、……で抜けたら二人ともいなくなってたんです」

「トンネル? 沼太から深河までは、確かトンネルはなかったはずですけどね」

その言葉で自分の馬鹿さ加減に気づいた。確かにそうだ。高校時代ずっと列車通学していたのに。すっかり当時のことを忘れていた。このあたりは平野でもありトンネルなんてあるはずがなかった。

さらに気付いた。沼太駅から秩母別までの時間はたった五分くらいだ。でも、僕らは二人と色々な話をし、おにぎりまでごちそうになって……、あんなにたくさん話をしたのに……。何がどうなっているのかさっぱり判らない。

「あのご夫婦はいったい? 車内も確かに真っ暗になって……」

「さっき、そのおふたりは足毛から列車に乗って来たって言われました? でも、足毛から瑠萌まではもう廃線になってますよ」

僕の手に春待食堂のチラシだけが残っていた。

第三話へつづく

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?