【福祉国家亡国論より】社会保障の将来見通しへの疑問

こんにちは。地方自立ラボ(@LocaLabo)です。

今回はTwitterで話題になった、厚労省の政治家女子48党への年金レクに関して、年金制度に関する疑問を書いてみたいと思います。

話題のツイートとはこちら、浜田議員です。

要は、厚労省は国民から徴収した社会保険料を(今後の人口動態に応じて)使うことだけ考えており、社会保険料のこれ以上の徴収は難しい、等の配慮はないということです。

— 浜田 聡 参議院議員 WBPC問題調査中 💉💉💉 YouTubeやブログは毎日発信 (@satoshi_hamada) May 16, 2023

------

税収とのバランス(増税が必要か?)は厚労省では全く試算していないという事がわかりました。https://t.co/SG04U07A2A

山本勝市の『福祉国家亡国論』について

さて、日本の社会保障費の問題を考えるうえで、決して忘れてはならない人に山本勝市先生がいます。文部省国民精神文化研究所に勤務していた山本勝市先生は、1936年の二・二六事件以降強まったわが国の統制経済体制に対して、財産権の侵害であり社会主義を実現するものだと文書で批判し、陸軍から敵視されたこともあります。

また一方で山本勝市先生は自由主義経済への可能性を信じてやみませんでした。阪急グループの創設者である小林一三氏が関西における都市発展の礎を築くことができたのも山本先生の理念を基にしているものとさえ言われています。

戦後、山本勝市先生は日本自由党の創立委員となります。日本自由党は今の自由民主党につながっているのです。その後山本先生は衆議院議員として国政に関与し、同年12月に発足した第一次鳩山内閣の通商産業政務次官として石橋湛山大臣の経済政策を支えた人物でもあります。

山本先生は福祉国家の目指す所得の再分配について次のように言われました。

分配の権力をもつ特定の人間の好みと判断、すなわち「恣意」によって決定するほかはない(略)福祉国家の再分配というのは、所得の平等化をめざすものであるから、国民のうち比較的所得の多い者から所得を「取り上げ」て、他の者へ所得を「分配」するということであるが、「分配」することが「恣意」によるほかはないように、「取り上げ」る際も恣意によるほかはないものである。

また、山本先生の論として社会保障については限界を求めるべきだと、次のように述べています。文章から概略を要約して示します。

結論:社会保障は限界を設けること

論旨:

(1)社会保障は多ければ多いほど良いのか?

(2)社会保障の拡大(行き過ぎ)は自由社会の根底を破壊するのではないか?

(3)生活の事前の備えにおける国家により強制的に吸い上げられる社会保障と自由意思で行われるものを考えるに、国民同士の保証であること、社会保障の拡大により自発的な扶養の範囲が狭くなること、国家がミニマムを保証するに異論はないが、その際、程度、組織、精神が問われることから、自発的な扶助の意思はだんだん麻痺してくるのは明らかである。

厚生省レク資料について

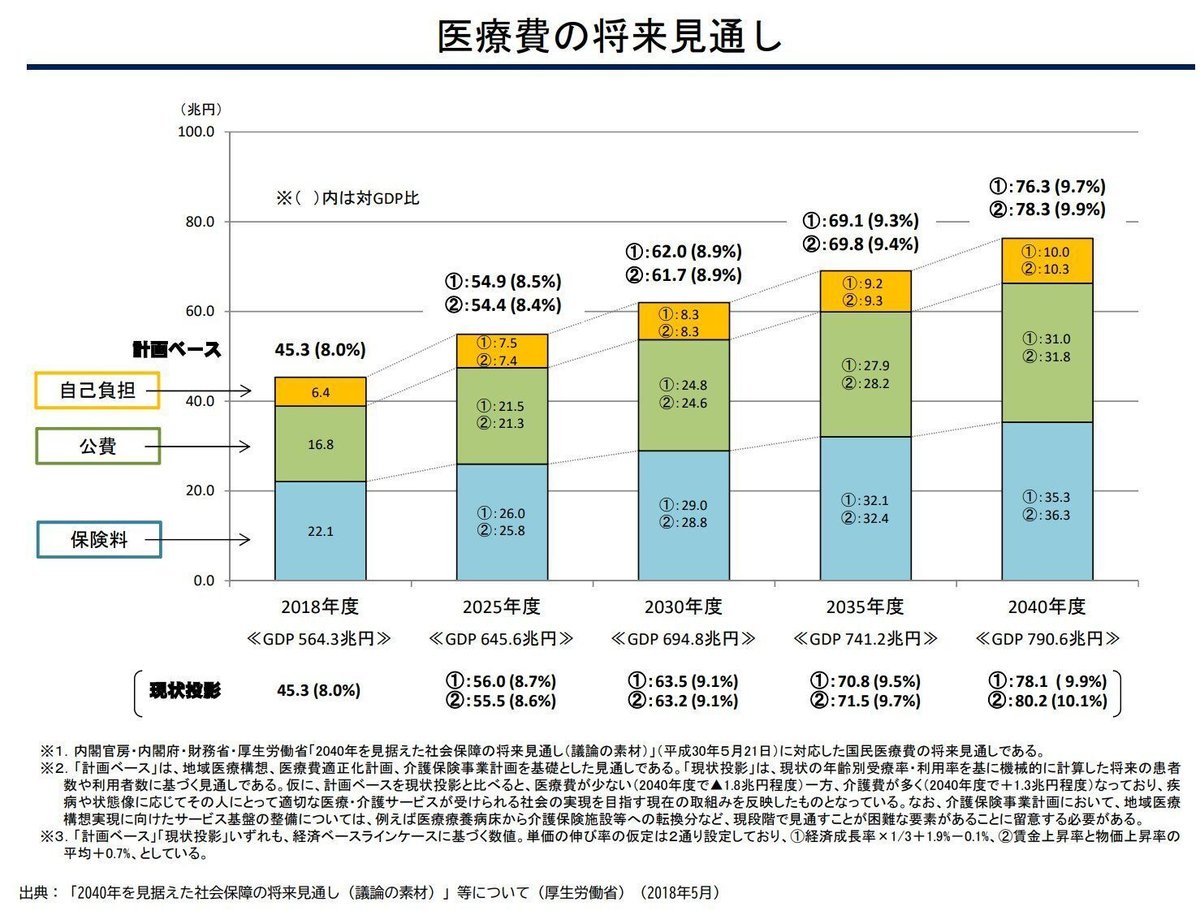

政治家女子党に対して行われた、いわゆる厚労省レクの資料では厚労省は将来の社会保障費と税収とのバランスについて全く試算していないことが明らかになりました。試しに医療費の将来見通しについて見てみましょう。

2025年度分はGDP比8.5%の54.9兆円となっていますが、15年後の2040年度予想ではGDPを790.6兆円と見積り、医療費は9.7%の76.3兆円になる見通しとのことです。GDPが約1.3倍になっていますがそれに伴い保険料収入が26兆円から35.3兆円にまで増えています。総務省の推定人口動向によると、2040年の人口は1億949万人としています。2025年の人口は1億2000万人と言われていますので、人口は1000万人減少することになります。人口が1000万人減ったとしても保険料収入が増える見通しということは保険料が相当程度増額となる計算です。このようなことが現実に起こるとすると、その他の税収なども合わせてかなり増税しないと賄えない医療費がかかる計算になると考えられます。

際限のない税、社会保障費の増額に反対します

過去を振り返り、現在の厚生年金が始まった頃のことを見てみたいと思います。

1940年労働者年金保険の創設が発表されました。その当時の記者会見について次のような記事があります。

戦時色強まる昭和15年(1940年)の秋、厚生年金(当時は労働者年金保険)の創設を発表する記者会見で厚生省の年金官僚・花澤武夫氏はこう演説した。

「労働者の皆さんが軍需生産に励んでこの戦争を勝ち抜けば、老後の生活が年金で保証されるだけでなく、いろんな福利厚生施設によって老後の楽しみを満たすことができる。年金の積立金の一部で1万トン級の豪華客船を数隻つくり、南方共栄圏を訪問して壮大な海の旅を満喫いたしましょう」

翌日の朝刊各紙は社会面に5段ぶち抜きで報じ、労働者年金は“夢の年金”を求める国民の声を背景に昭和17年(1942年)に創設。2年後に厚生年金と名称を変えた。

日本の年金制度は戦費調達が目的だったとされるが、正確ではない。年金官僚は年金資金でアウトバーンや労働者住宅を建設した同盟国・ドイツのヒトラーの手法に倣い、創設当初から流用を考えていた。

年金制度では現代でもさまざまな流用問題が明らかになってきましたし、創設当初から全く国民目線とはかけ離れた視点から政策が考えられていることが分かります。巨額の保険料が集まるため、その資金を使った政策が考えられ、それらは官僚の天下り先などに流れ、退職官僚の高額な報酬を得るシステムが構築されたと言われています。

現代は社会保障費などは特別会計扱いとされ、2002年に殺害された衆議院議員の石井紘基はこれらの闇を暴こうとして殺害されたというのが専らの説です。

自分の金ではない巨額な資金を「恣意」的に使うことが許された官僚は、国民の審判を受けた人々ではありません。官僚同士の仲間関係や関連企業、団体との癒着の中で国民から集められた資金を欲しいままに使うことが国民の目の届かない所で行われています。このような仕組みの中で国民の意思を無視して税や社会保険料が次々と増額され国民は粛々と払わざるを得ない。そんな国に希望を持つことはできません。

私達国民は全ての人が幸せになる権利を持っています。そして自分の稼いだお金を自由に使い、自分らしさを発揮するからこそ、新たな富を生み出せるのではないでしょうか?

自分の収入を国家により強制的に吸い上げられ、自由なお金が少なくなると公共の利益のみが増えることで自分らしさを発揮する機会が失われます。

そのような人生ではいきいきと生きる楽しみを感じることができません。

私たちは全ての増税と社会保障費の際限のない増大に反対します。

浜田参議院議員に質問してほしい!

減税と規制緩和に賛成で、国会でも政府に鋭い質問をしてくださる政治家女子48党の浜田議員に、ぜひとも国会で質問して欲しいな〜と思うことを番外編として掲載します。(^_^)

【質問1】

昭和39年2月27日の第46回国会 衆議院予算委員会にて、日本自由党(のちの自民党)の創立委員である山本勝市先生はこのように質問しています。

子供が親に孝行し、親のめんどうを見るというのは自然の感情である。貧乏人ほど親孝行である。だから、それは、所得がふえていきまして、社会保障が進んでいきまして、そういう自然の感情が弱まってきたという証拠であるということを言っておりますが、私は、日本においても、いま現在そこまでいっておるとは申しませんけれども、しかし、高度の福祉国家ということを政策目標として立てていくときには、いつでもその限界はどこにあるか、自分の生活、あるいは自分の親の生活、兄弟の生活のめんどうを見るという精神が弱まる程度まで程度を越えてやったら、これは人つくりにもならないし、健全な国家にはならないのじゃないか。

これに対して厚生省の小林大臣は次のように答弁しています。

社会保障というものは、決して惰民をつくるとか、あるいは自立精神をそこなう、あるいは個人の創造力あるいはくふうを妨げる、こういうものであってはならない。このことはあくまでも政治家としては考えなければならぬ、かように考えておるのでありまして、まだ日本では、不幸にして限界を論ずるような時代がいつ来るかというようなことは、相当先の問題でありますが、考え方として、社会保障というものはあくまでもやはり自立精神を生かす、個人のくふう、創造力を生かす、個人の責任を生かす、こういうふうなたてまえでいくべきものである、こういうことであります。

小林大臣は「不幸にして限界を論ずるような時代がいつ来るかというようなことは、相当先の問題であります」と言っていますが、厚生労働大臣にお尋ねいたします。現在の日本の社会保障は限界を論ずる時代になっているとお考えでしょうか?

【質問2】

近年、医療・年金破綻や社会保険料の負担増大など、国民の間では社会保障に対する不信感や不安、高齢世代との不公平感から若い世代を中心に「年金なんかどうせ貰えない」「払い損だしもう払いたくない」といった声があることはご存知だと思いますが、社会保障制度を今後どのようにしていていくべきか、ご答弁をお願いいたします。

【質問3】

厚労省の作成した医療費の将来見通しのグラフをご覧ください。

2025年度分はGDP比8.5%の54.9兆円となっていますが、15年後の2040年度予想ではGDPを790.6兆円と見積り、医療費は9.7%の76.3兆円になる見通しとのことです。GDPが約1.3倍になっていますがそれに伴い保険料収入が26兆円から35.3兆円にまで増えています。総務省の推定人口動向によると、2040年の人口は1億949万人としています。2025年の人口は1億2000万人と言われていますので、人口は1000万人減少することになります。人口が1000万人減ったとしても保険料収入が増える見通しということは保険料が相当程度増額となる計算です。このようなことが現実に起こるとすると、その他の税収なども合わせてかなりの増税をしないと賄えない医療費がかかる計算になるのでしょうか?国民負担率の予測も合わせてご見解をお聞かせください。

最後までお読みくださり、どうもありがとうございます。 頂いたサポートは地方自立ラボの活動費としてありがたく使わせていただきます。