1975年夏 後楽園球場の日本のロックバンドは熱かった

1975年の1月に中野サンプラザでリック・ウェイクマンの来日公演で、ライブを初体験して、その年の4月に高校生になったわけですが、高校生になって初めて体験したライブは、7月に後楽園球場で行われた日本のロックバンドのライブだったのです。

ビートルズで洋楽に目覚めて、その後洋楽のプログレにハマりまくっていて、気がつくとイギリスのミュージシャンばかり聞いていたわけで、この頃ほとんどアメリカのミュージシャンを聴いてないのです。もちろん、洋楽ヒットチャートを賑わせていた、シカゴとか、ドゥービー・ブラザースとか、スティービー・ワンダーとか知らなかったわけではなく、それなりにヒット曲は知ってましたが、アルバムを聴くほど入れ込んでなかったわけです。

ところがこの頃、プログレを追い求めつつ、一方では日本のロックバンドは案外聴いていたのですよね。そんな中7月に後楽園球場で行われたのがこの「'75 サマーロックフェスティバル」だったのです。

2019.07.19

— Pink Cloud (@Pink_Cloud_) July 19, 2019

44年前の今日、1975年7月19日に後楽園球場で開催された “75 サマーロックフェス”

トップバッターのカルメンマキ&OZの1曲め ロストラブ#内田裕也 #クリエイション #外道 #サディスティックミカバンド #あんぜんバンド #ジョー山中 #フェリックスパパラルディ https://t.co/91KlkTHRrh pic.twitter.com/K4v9gtjUqZ

イベントの仕掛け人はもちろん内田裕也です。8月にはジェフ・ベックが来日して日本と海外ミュージシャンが一緒のステージに立つというスタイルのフェスが企画されていたのですが、これはその前座という位置づけだったのか、1か月前に同じ後楽園球場で日本のミュージシャンだけで行われたフェスなのです。わたしは当時、まだジェフ・ベックはほとんど知らなかったので、そっちには行かずに日本のロックバンドだけを見に行ったのでした。実は、このときどうしても見たかったのが、外道なんですよ(笑)

1974年 外道

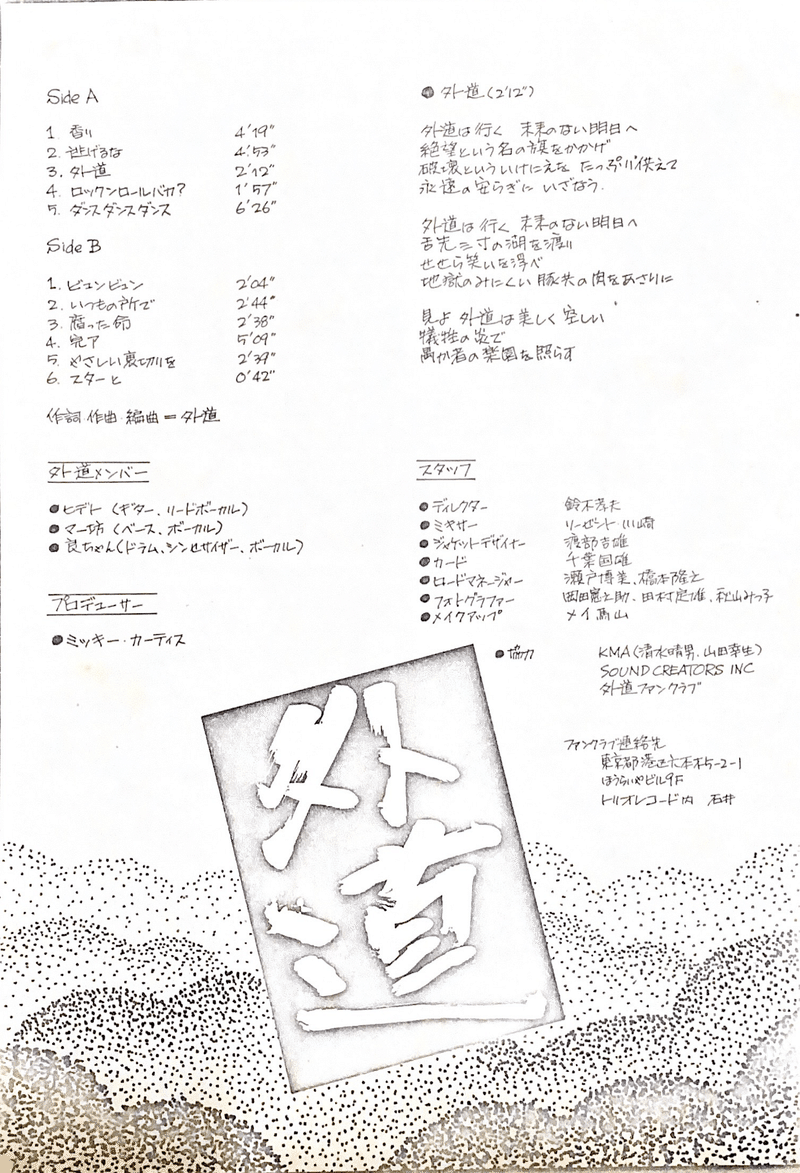

というのも、当時外道は、74年9月にあの伝説の段ボールジャケットのデビュー盤を出したばかりで、何故かそのアルバムを買って持っていてハマっていたのです。それまでのわたしのコレクションの中ではかなり異質なんですが、でもなんかこの当時の日本のロックバンドの勢いを象徴するような、ホント爆発的な勢いを感じていたのか、結構好きだったのですよね。こういうスリーピースバンドというのも初体験だったんです。

ところが、当時の外道は、暴走族の親衛隊がいて、ライブに行くのはヤバイとかなり言われていたのですよね。東京の私立校のちょろい奴で、近隣校の不良からカツアゲされた事もあるようなわたしなど、恰好のカモになりそうで、怖くて近寄れなかったのですよ。でも、「後楽園のフェスなら安心して外道見られるじゃん」と思ったのが、このフェスのチケットを買った最大の動機なんです(笑)ただ、このときの外道にはちょっと心配事がありました。

外道は74年のデビューアルバムは本当に最高だったのですが、75年4月のセカンドアルバム、5月のサードアルバムと立て続けにリリースが続いて、結局全部買っていたのですが、セカンドとサードアルバムが、ファーストに遠く及ばない出来だったのです。

1975年4月 外道ライブ・イン・サウンド・オブ・ハワイ・スタジオ

1975年5月 Just Gedo

続くアルバムがこんな感じだったので、サードアルバムまでリリースした後の外道のライブって、どんなふうになってるのかがちょっと心配だったのですが、後楽園のパフォーマンスは、そんな心配を吹き飛ばして「俺の好きな外道」を見せてくれて、最高だったのでした(笑)

でも、その他のバンドも本当に収穫ありました。会場で聴いたカルメン・マキ&OZの「私は風」の強烈なインパクトは今でも残ってますね。

あんぜんBANDというバンドは当時まったく聴いたことなかったのですが、後にローリー(すかんち)がカバーした名曲「13階の女」を会場で聴いて、そのメロディーはずっと記憶に残ってました。一方サディスティック・ミカ・バンドは、名盤「黒船」のリリース直後で、これも絶頂期だったはずなのですが、実はあんまり記憶に残っていないんです。というのも、このときまだ黒船を聴いてなかったのですよね。このアルバムも、友達が持っていて、「すげーぞ」とオススメされていたのでしたが、どうもあまり聴く気にならなかったのですよね。なぜって、ジャケットがあんまりにも….。すいません(笑)

わたしは当時、ミカバンドよりも四人囃子の方に行ってしまったのでした。あと、後楽園のライブでは、元マウンテンのベーシスト、フェリックス・パパラルディを擁したクリエイションも大人気でした。この頃のクリエイションはものすごく人気があって、友達にも直近のアルバム持ってる奴が何人かいたのですが、実はわたしにはあまり刺さっていませんでした。ちょっと聴いてはみたのですが、あまりにもディープ・パープル過ぎる感じがしてたのと、やっぱりアルバムのジャケットが、あんまりだったもので(^^) ということで、わたしはクリエイションよりは断然外道派だったのですよね。そしてライブの最後は、内田裕也と彼のバンドに他のバンドのメンバーも混じって、ジョニー B.グッドで締めるというお約束も、この時初めて体験しました(笑)

ところで、四人囃子ですが、この年の7月のフェスには出てないんですよね。(8月のワールドロックフェスティバルの方には出てますが、それには行ってない)。75年の夏は、すでに一触即発はリリースされていましたが、まだ聴いてなかったかもしれません。その後、一触即発を聴いてこれまたハマって、翌76年に発売されたゴールデン・ピクニックスはリリースされてすぐ買いました。そんなわけで四人囃子は、一触即発よりゴールデン・ピクニックスの方により深くハマッたように思います。

その四人囃子ですが、当時一度だけ後楽園球場で見た記憶があるのです。それも、会場でいきなり「森園勝敏が脱退した」とアナウンスがあって、会場から「えーっ」という悲鳴があがったのをよく覚えているんです。そしてよく知らない代打ギタリストの演奏でのライブを経験したのでした。これが75年だとばかり思っていたのですが、違うみたいで、いろいろ調べたところ、このジャパンロックフェスティバルは1976年7月20日にも後楽園球場で行われていることがわかりました。なんと2年連続で行ってたのですね。

このときの出演者を見ると、わたしの興味からは、まちがいなく四人囃子だけを見に行ってるのですが、そこでは森園勝敏を見ることができなかったというわけなんです。森園さんのいる四人囃子を初めて見たのは、なんと2010年になってからなんです。

この当時、日本の音楽シーンというのは、まだまだ歌謡曲の時代で、78年4月に同じ後楽園球場でキャンディーズが解散コンサートをやる、ちょっと前の時代ですよね。洋楽ロックで音楽に目覚めたわたしは、このとき全くアイドル系の歌謡曲には興味を覚えなかったのです。まあキャンディーズかわいいとかは普通に思ってましたけど、音楽は聴いてなかったのですよ。

1975年というと、あの伝説のワン・ステップ・フェスティバル(1974年8月 福島県郡山市)の翌年ですよね。日本のロックバンドの草分けというとやっぱり、はっぴいえんどやフラワー・トラベリン・バンドあたりを思い浮かべる人も多いのではないかと思うのですが、彼らは70年頃〜の活動で、さすがにこの頃の記憶は全く無いのです。でも、わたしが中学生になった72年になると、サディスティック・ミカ・バンドや矢沢永吉のキャロルがデビュー。73年にはダウン・タウン・ブギウギ・バンド、そして74年になると、外道や四人囃子がデビューして、さらにワン・ステップ・フェスティバルの開催と、日本人による日本人のためのロックみたいなのが、かなり盛り上がってきつつある時代だったのは間違いないのですよね。(ただ、この盛り上がりも75年がピークで、その後はちょっと下火になった感は否めないのですが…)

そんな時代にブリティッシュのミュージシャンがきっかけでロックを聴き始めたわけなのですが、そんなわたしでも、やっぱり自国のバンドってのは、ちょっと特別な思いがあったりするわけです。この頃、まだ「日本語ではロックにならん」という「日本語ロック論争」みたいなものもありましたが、やはり最初から英語で歌ってるというのは少数派で、四人囃子みたいに、かなり妙な歌詞(失礼w)でも日本語で許容されていたというか、まあそういうものだという感じで聴いていたのでした。なので、このころを思い出しても、日本語のロックで歌詞の意味が分かるのがとてもスバラシイという感覚はひとつも持ってなかったと思います。やっぱり純粋に音をロックとして受け入れてただけなんだと思うんですよね。そして、「意味の分かる歌詞が沁みる!」という感覚をはじめて覚えるのは、1978年のサザン・オールスターズを聴いてからなんです。その辺の話はまたいつか….。

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?