「日台二重国籍」批判論には「二重国籍」の「定義」がない

はじめに

前回の

で、タイトルにつけた「『定義』を欠いた」と書いた部分。

この意味がわからない、と指摘いただきました。今回はそこを深堀します。

用語の定義

法律の話をするならば「用語の定義」が肝心なのはお分かりいただけると思います。定義がずれていたらそもそも「議論がかみ合わない」わけです。

・誰それは日本国籍以外に台湾籍ももっていた。「二重国籍」なのに「二重国籍」の人が果たすべき義務を果たしていなかった。

これが、このところ約8年ぶりに湧いてきている「二重国籍」攻撃です。

攻撃側は「これは法律の話だ」という体裁を装うために、国籍法の条文を持ち出します。

(国籍の選択)

第十四条 外国の国籍を有する日本国民は、外国及び日本の国籍を有することとなつた時が十八歳に達する以前であるときは二十歳に達するまでに、その時が十八歳に達した後であるときはその時から二年以内に、いずれかの国籍を選択しなければならない。

「二重国籍」という用語は、国籍法の条文上では直接使われておらず、「外国の国籍を有する日本国民」と書かれています。

では、「外国の国籍を有する日本国民」とはどういう定義なのか?

「日本国民」が「外国の国籍を有する」とは、どういう場合なのか?

・「外国の国籍」とは何か?

・「外国」とは何か?

・「有する」かどうかを、日本側ではどういう基準で判断するのか?

と掘り下げて考えてみましょう。

法律の条文だけ見ていても、わかりません。過去の行政文書とか、文献とか、どう扱われてきたのかを具体的に見てみなければ始まりません。

だから、過去の行政文書や、実際にその立場の当事者が役所でどういう説明を受けていたのか、といったことを調べてみます。

「外国」とは日本が承認している国を指す

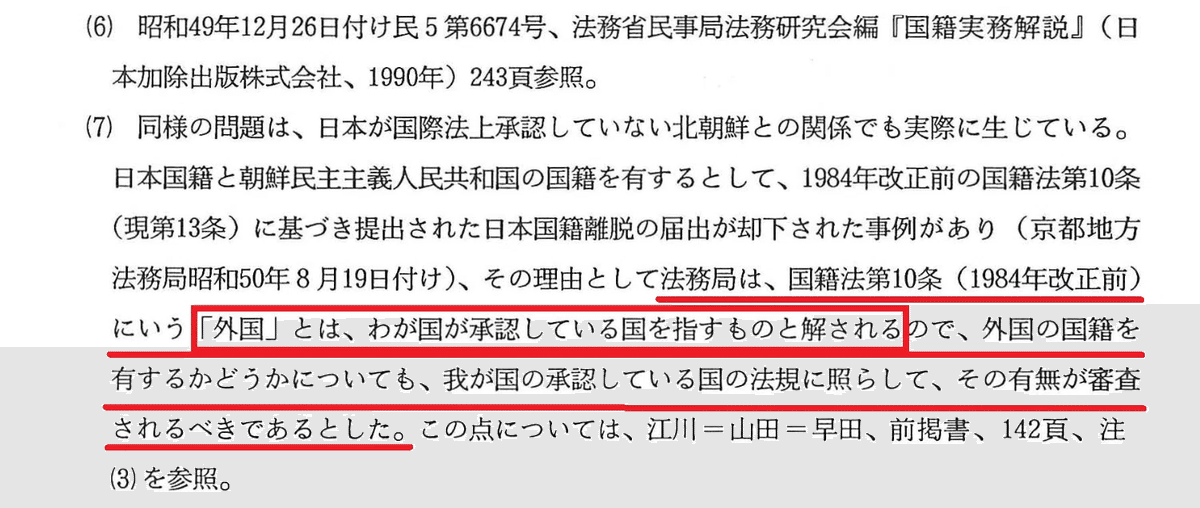

昭和50年8月 京都地方法務局

・たとえば、昭和50年8月に、京都の法務局では(日本国民が外国籍を持つことになるかどうかのケースで言う)国籍法の「外国」とは、「日本が承認している国のことだよ」という説明をしていることがわかる。

日本側は、日中国交回復後は台湾当局(中華民国政府)を承認していませんから、台湾当局の籍があった場合に(国籍法の条文上で)「外国の国籍を有する」と考える根拠が見当たりません。

これたまたま、京都の地方法務局が「外国」の定義で「間違った回答」をしたのか?というとそんなことはありません。

令和2年3月 法務省民事局回答

令和3年(2021年)9月

二重国籍者(日本以外の外国籍を有する日本国民)と扱うかどうかは、外国政府の発行する証明書で判断する。でも台湾当局の証明書はこれ(ここでいう外国政府の発行する証明書)に当たらない。

当事者のどこに瑕疵があるのか?

以上のような公的な説明が存在していた。

約半世紀にわたってこのように説明されてきた。

そうしたファクトを踏まえたとき、どうしてこれで、「台湾籍を持つ日本国民」の立場が「重国籍者の義務対象になる」と考える必要があるのでしょうか? どうして義務を果たしていなかった、などという決めつけが横行するのでしょうか?

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?