清明の新茶:文山包種茶と包種茶雪花餅

4月5日は清明の日。清明が過ぎたら新茶の季節に入ります。

台湾では4月1日頃〜4月5日頃が長い休みがあり(地元ではよく春休みと呼んでいて、日本のGWのような感じかな?と思います)、4月に入るといつも熱中症になるくらい急に暑くなりますが、今年はかなり寒かったのです。通常は30度くらい上がるが先週は15度くらいの寒波もありました。コロナの感染も増えて風邪を引いてしまった人も沢山いました。連続の雨で新茶の摘み作業も少し遅れているそうです。

今回は文山包種茶を紹介したいと思っております。

昔の文山地域とは現在台北市の文山区、南港区、および昔の台北県、現在は新北市の新店、坪林、石碇、深坑、汐止などの地域を示しています。一部が台北市の中にあり、都心部より一番近いお茶の産地であります。特に南港の駅(普通電車、新幹線、地下鉄などのあるターミナル駅)から出て車やバスで20分ほどには茶畑に着くことができます。また、文山区の動物園駅よりロープウェイに乗ると、有名な猫空があり、鉄観音の有名な産地であります。

何故、都心部よりこんな近い距離で茶畑があるのって、思ったりしますか?

台北は実は山に囲まれた盆地であります。元々の都市部は淡水川に沿って発展されてきて(200年前は電車もなかったので船で貨物を輸送し、川沿いに人が集まります)、下町の萬華や迪化街、大稻埕など、昔の繁華街は全て川沿いにあり、山からは実は近くなかったのです。戦後は電車の建設で人々の生活地域も広がり、川沿いに限らなくなりました。この30年間は特に東台北の開発、再開発が進み、山の麓までマンションが建てられ、都市が山にだんだん近づいてきました。上の地図の淡水川を都心部として考えてみると、南港などは実は都心から離れていました。今は再開発で新しいタワーマンションが沢山建てられ、ターミナル駅までできたとは、昔なら絶対に考えられませんでした。

次は、「包種」という名前の由来です。

200年前の時代は、鉄の缶さえなかったです。お茶は紙で包んで店で販売していました(輸出の物は木の箱で輸送)。「種」とは、青心烏龍品種の通称、台湾語で種仔(チョンアー)と呼びます。「種(仔)」を「包む」お茶は、「包種茶」と呼びます。今はこのようなレトロな包装を「紙包茶」と呼んでいます(現在は真空包装のできるビニール袋や缶などに換えてレトロ風のデコレーションだけに使用されます)。

文山包種茶の中では、一番山の奥にある坪林という産地の包種茶が有名です。

標高400メートルの茶畑は、太平洋側から湿気の強い風が吹いてきます。通年湿気が高く、品質の高い茶葉が生産されます。

文山包種茶の1番の特徴は、お花が入っていないのに、花の香りがすることです。

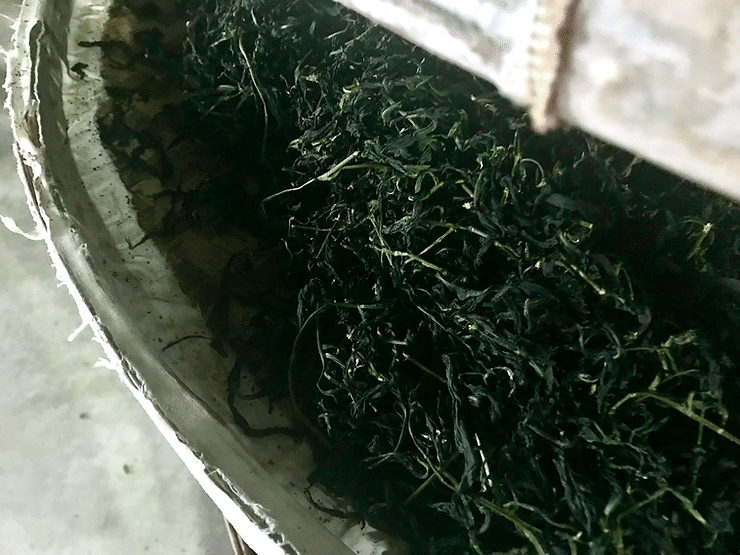

これは、茶葉が摘まれて、萎凋(半分くらいの水分がなくなるまでしばらく置いておく)の段階に、均等に空気に触れるように茶葉を混ぜることにより、お花の香りが出るのです。毎日の天気やその時の茶葉の状況により、混ぜる頻度と強さ、回数なども違って、職人の判断により混ぜる工程が決められ、一定の公式がないのです。お花の香りが非常に繊細で、作業を細かくしてちょうど良い香りができることを目標しています。一番花の強い包種茶は、その年の優勝賞を取り、1キロ1万元を超えて販売することができます。

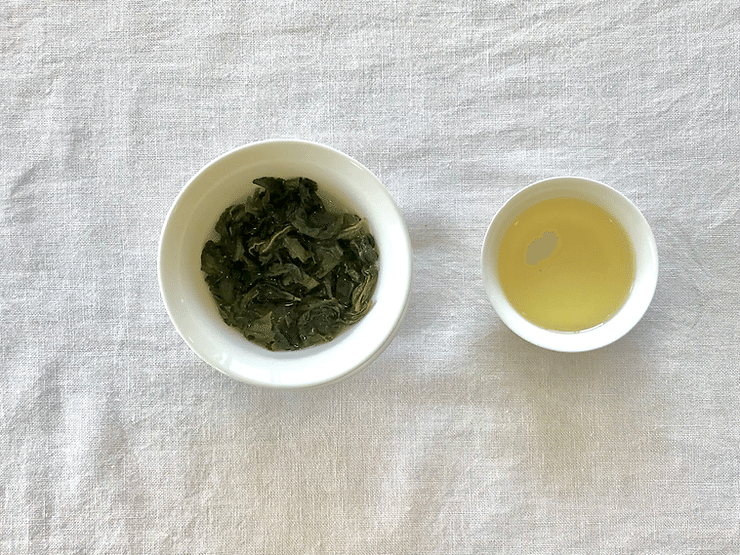

台湾中南部の丸められた高山茶と違って、包種茶は揉む作業で細長い形を維持し、黒い龍のような形で「烏龍茶」という名称の由来としても言われています。

発酵が低く、焙煎もほとんどされていなく、緑茶により近い味わいですが、発酵により緑茶の渋さがなくなり、混ぜる工程で花の香りがする、とても上品で春茶です。

また、「北包種、南凍頂」という名言があり、台湾北部を代表する有名な地方茶である。「台湾十大名茶」の一つでもある。

今月のお菓子は包種茶雪花餅。

雪花餅とは、クラッカーをメレンゲと混ぜ、ドライフルーツやナッツを入れたサクフワで、とても人気な台湾菓子です。雪花餅は、時に雪Q餅、雪花酥などの名称も使われています。

坪林の文山包種茶の茶粉入りの「雪花餅」は坪林しか入手できない手土産で、老舗の駄菓子工房よりお取り寄せしました。坪林の包種茶と一緒にはいかがですか?