【ちょっと予習】妹背山婦女庭訓 三笠山御殿の場

「大化の改新」の時代を題材にとった『妹背山婦女庭訓』。

6月は「三笠山御殿」の場が上演されるので、予習してみた。

相関図もどき

名前に枠線を付けたのが、「三笠山御殿」のメイン人物。

全体は登場人物も多く、もっと複雑なのだけれど、三笠山御殿の場を見るために最低限だけ書くと、このような形ではないだろうか。

配役

発表された配役は次のようになっている。襲名披露狂言ということもあり、豪華。

初演情報など

『妹背山婦女庭訓』は1771年、人形浄瑠璃として大坂・竹本座で初演。

作者:近松半二、松田ばく、栄善平、近松東南。後見は三好松洛。

人形浄瑠璃で年代の近い作品としては

1766年『本朝廿四孝』、1777年『伽羅先代萩』、1780年『新版歌祭文』など。

全体のあらすじは、こちらから

衣裳の模様 「十六むさし」

『妹背山…』のお三輪は、『新版歌祭文』の野崎村のお光と衣裳の色味が似ていて、わたしは毎回、似てるあれだよね、と思う。

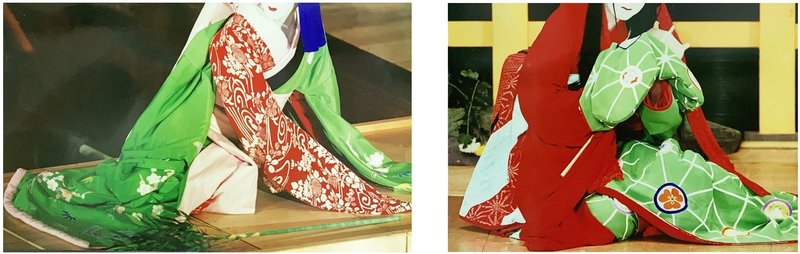

お美輪の衣裳は、萌葱の地に絵銭の「十六むさし」。

わたしはこの遊びを知らないのだが、伝統的なゲームらしく、北海道博物館のページに遊び方も書かれていた。

すごく偶然で、5月團菊祭の『伽羅先代萩』のためにと、『歌舞伎名作選」第四巻で『伊達競阿國戯場』を読んでいたら、「十六むさし」が出てきた。

竹の間で、むずかる鶴喜代に腰元が遊びの提案で「それがいやなら、十六むさしは如何でござりまする。」と言っている。そうとう歴史ある遊びのようだ。

チラシを見る限り、今回もお三輪の着物の模様は「十六むさし」に見える。

破れ麻の葉からこの模様にしたのは9代目團十郎だそうだが、なぜそうしたのかまでは調べきれず、また時間を見つけて情報を探そうと思っている。

あらすじ、見どころ

「三笠山御殿の場」の主役はお三輪だ。

彼女は杉酒屋の娘。

このごろ隣に住み始めた、烏帽子折の求女と名乗る男に恋をしている。

求女は藤原鎌足の子・淡海。入鹿の目を逃れるために身をやつしているのだが、もちろんお三輪は知らない。

やがてお三輪は、求女を慕う高貴な女性(橘姫)の存在を知る。

『名作歌舞伎全集』第五巻を読むと、「杉酒屋の場」でお三輪が以下のように求女を責めているので、求女も彼女の気持ちは知っていると思われる。

千年も万年も、変わらぬちぎりとおっしゃった。その約束はいつわりか、浮世のわけもわきまえぬ、在所そだちの私でも、言いかわしたことは忘れはせぬ。あんまりむごいと取りついて、涙先立つ恨み言。

そして、「三笠山御殿」の場の前、「道行恋苧環」の場で、女性の後を追いかけていく求女の裾に、お三輪は苧環の糸を結びつけた。

「三笠山御殿」では、苧環の糸をたよりに、お三輪は立派な御殿へ辿り着く。

訪うと官女が出てきて、これから橘姫と求女(淡海)の祝言だという。

求女を取り返したいお三輪は、祝言を見せて欲しいと頼むが、事情を察した官女に散々にいじめられ、放置される。

聞こえてくる祝いの声。

お三輪は、悔しさに心乱れ、祝言に踏み込もうとするが…というお話。

今回、お三輪を演じるのは、中村梅枝あらため「6代目中村時蔵」。

「三笠山御殿」の眼目は何と言っても、お三輪があらわす「疑着の相」。

国を奪う入鹿を無力化するほどの特殊な生き血は、ちょっとやそっとの嫉妬では出来上がらないだろうから、梅枝あらため6代目時蔵が、これをどう見せるのか楽しみにしている。

善の主役が輝くには、悪役が重要だ。

配役を見ると官女に、中村隼人、中村種之助、さらに中村又五郎に中村歌六と、ワクワクする名前が並んでいる。

いったいどんな官女を見せてくれるのか。

そして、この襲名で、5代目中村時蔵が初代中村萬壽となる。

この人は『先代萩』の足利頼兼など立ち役も貧弱さがなく、高貴で美しい。

求女(淡海)は、お三輪にもそれっぽい態度を取りながら、自分を慕う高貴な女性が入鹿の妹・橘姫と知るや、夫婦になるには入鹿が盗んだ宝剣を取ってきてもらいたいと橘姫に条件を出す男だ。

美しいだけでは面白くない役なので、これぞ初代萬壽、という求女(淡海)を期待している。

長文、お読みくださってありがとうございました。

参考書籍

名作歌舞伎全集 第五巻

歌舞伎名作選 第四巻

歌舞伎見どころ聞きどころ

歌舞伎事典

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?