【藤田一照仏教塾】道元からライフデザインへ(19/06)学習ノート③

(ここまでの6月一照塾)

6月塾のオープニング「early bird talk」の模様は、学習ノート①にて。

5月一照塾からのhomework「坐禅の功徳を表現する」をシェアするグループワークの模様は、学習ノート②をご覧ください。

この「学習ノート③」では、一照さんによる「弁道話講話 (十八問答のうち問答1~問答9)」について振り返っていきます。

(参考リンク)

「道元禅師 正法眼蔵 現代訳の試み」

問答1「仏法の正門」

いま、この坐禅の功徳、高大なることを、ききをはりぬ。おろかならん人、うたがふていはむ、仏法におほくの門あり、なにをもてかひとへに坐禅をすすむるや。

しめしていはく、これ仏法の正門なるをもてなり。

この最初の問いでは、「なぜ坐禅がそんなに大事なのですか?」ということを問うています。

「おろかならん人…」これを問うている人は、道元禅師にいきなり「愚かな人」と言われてしまっていますね。

「仏法におほくの門あり」、仏教は「八万四千の法門」と言われていて、仏道の入口はものすごくたくさんある中で、なぜ坐禅が「仏法の正門」なのか?というわけです。この問答に入る前の部分で、

さらに焼香・礼拝・念仏・修懺(しゅさん)・看経(かんきん)をもちいず、ただし打坐して身心脱落することをえよ。

と書かれているところがあります。この場合の「念仏」というのは、必ずしも「南無阿弥陀仏」とは限らずに、「仏を念じる行法」というのがあります。

観想念仏:仏像や曼荼羅などを見ながら、仏の姿や極楽浄土の様子などを思い浮かべる念仏。

称名念仏:「南無阿弥陀仏」や「南無釈迦牟尼仏」というように仏や菩薩の名を声に出して称える念仏。

修懺(しゅさん)は懺悔をすること、看経(かんきん)はお経を読むこと。

坐禅を、そのようにたくさんある行法と同列に並べてはいけない…ということが書かれていました。

道元さんの当時には、そういう焼香・礼拝・念仏・修懺・看経などというのを一生懸命やっていた人たちがたくさんいたわけです。そういう人たちがこれを読んだら「過激なことを言っているな!」というように聞こえるだろう…ということを想定して、道元さんはこの問答を書いています。

道元さんにとっては「坐禅こそが仏法の正門である」ということが最も大事なことなのですが、それまでの仏教界ではそんなことを言った人は誰もいなかったので、まったく新しいヴィジョンを提示してるわけです。「新仏教」のはじまり、「アップデートされた仏教」とでも言うのか…。

旧仏教の側からするととんでもない話で、焼香・礼拝・念仏・修懺・看経などをする時には"法具"が必要なので、朝廷とか貴族などがいわば"スポンサー"としてお金を出していたわけです。そういう状況で「念仏・修懺・看経などは必要ない」などと言われたら困るのです。旧仏教の側からは「商売敵」になってしまうわけで、実際にそのおかげで道元さんは迫害に遭ったりしたこともありました。

道元さんが中国・宋から日本に帰ってきた時には「なぜそんなに声高に坐禅をおすすめになるのですか?」と、実際に言われたこともあったのかもしれませんね。

その問いに対する答えは一語で、「これ仏法の正門なるをもてなり。」

「以上。おわり。」という感じで書いてあります。

「自受用三昧、端坐参禅、身心脱落、修証一如」は、道元さんの中では一つのセットになっています。

問答2「みな坐禅より得道せるなり」

とふていはく、なんぞひとり正門とする。

しめしていはく、大師釈尊、まさしく得道の妙術を正伝し、又三世の如来、ともに坐禅より得道せり、このゆえに、正門なることをあひつたへたるなり。しかのみにあらず、西天東地の諸祖、みな坐禅より得道せるなり。ゆえに、いま正門を人天にしめす。

「仏教の歴史を振り返ってみなさい」というわけです。

ブッダ自身が菩提樹の下で坐ったのが坐禅の始まりであるし、そこから仏教をずっと伝えてきた三世の如来も、坐禅によって得道している。

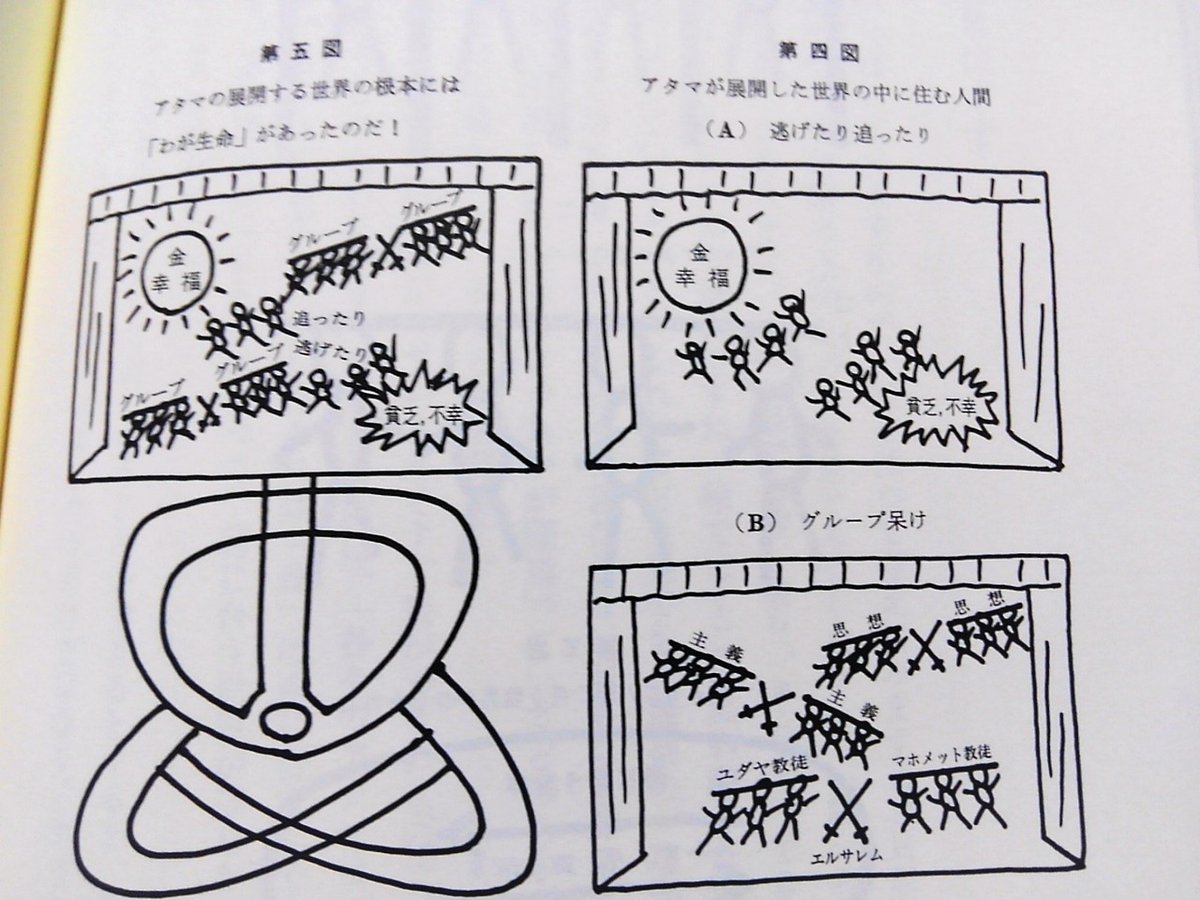

「得道」というのは、人間としての完成と言ってもいいし、あるいは、先ほどお話した、内山老師の第四図から第五図への転換(シフト)のことですね。

「ブッダも、達磨大師も、その他多くの如来たちも、みんな坐禅してきているんだ。だから正門なのだ」というわけです。

問答3「さとりをうるたより」

とふていはく、あるいは如来の妙術を正伝し、または祖師のあとをたづぬるによらん、まことに凡慮のおよぶにあらず。しかはあれども、読経・念仏は、おのづからさとりの因縁となりぬべし。ただむなしく坐してなすところなからん、なにによりてかさとりをうるたよりとならむ。

「じっと坐っているだけで、何だか頼りなさそうなんですけど、大丈夫なんでしょうか?お経を読んだり念仏したりのほうが、何かをやってる気になって、何かが起きるんじゃないかという期待が持てる気がするのですが。ただ何もしないでいることが、頼りになるのですか?」

…というわけです。いかにも下衆が聞きそうな感じがします(笑)。

これは道元さんの立場からすれば、方向性が根本から間違っているということですね。「読経や念仏によって、今ここではないどこかへ行こうとしている、あるいは今ここにないものを得るという前提で坐禅のことを見ているから、こういう質問が出てくるんだろう?」ということになります。

質問の背景にはある前提があって、その質問がどんな前提から出てきているのかが問われているわけです。質問をするということは、自分の「肚の内が読まれてしまう」ということですね。

この質問を出そうとしている人の前提には、今いるところからstep by stepで進んでいって、「上がり」みたいなところがある…修行の道を「双六」みたいなイメージで捉えているということがあります。

道元さんにとって、坐禅はこのような「双六モデル」には置けないものです。坐禅はそういう前提とは全く違うところに立って行われるものだということです。

しめしていはく、なんぢいま、諸仏の三昧、無上の大法を、むなしく坐してなすところなし、とおもはむ、これを、大乗を謗ずる人、とす。まどひのいとふかき、大海のなかにいながら、水なし、といはむがごとし。

「お前の質問は、そもそも大乗を誹謗しているぞ?!」というわけです。

「まどひのいとふかき」…"迷っているにも程がある!"という(笑)。

「大海のなかにいながら、水なし、といはむがごとし」…これはよく禅で引用される言葉ですが、臨済宗の「白隠禅師坐禅和讃」にも、同じ言葉(「たとえば水の中にいて 渇を叫ぶがごとくなり」)が出てきます。

すでにかたじけなく、諸仏自受用三昧に安坐せり。これ、広大の功徳をなすにあらずや。あはれむべし、まなこ、いまだひらけず、こころ、なほえひにあることを。

「すでにかたじけなく」という言葉は、受け取る側からの「わたしはそのような素晴らしいものを頂く資格がない者であるにもかかわらず…」というニュアンスが入っています。こういう感じが、宗教心としては大事なところです。

「こころ、なほえひにあることを」、これは「酔い」のことです。「お前の質問は、酔っ払った状態から出てきてるぞ!」というわけです。これは、凡夫にとっては普通の二元的なものの見方のことを「酔っている」と言うわけです。

言葉はこのような「二元的で、対象的」な論理の上で使われているので、言葉を使って考えると、必ず二元的で対象的な論理になるわけです。「対象的」というのは、"物事を私の向こう側に置いて考える"ということです。いかに精緻で説得力のある論理でも、二元的で対象的なら、それはもう「酔い」なのです。何の酔いかというと「分別という酔い」。本来ないところに区切りを入れて、物事をあちらとこちらとに分けて考えることを、仏教的に「分別」と言うわけです。

おほよそ諸仏の境界は不可思議なり。心識のおよぶべきにあらず。

「不可思議」というのが、酔いから覚めた状態のことです。ここでは、酔いというのは「思議」のことです。思いで分別して「ああだ、こうだ…」というのを思議というわけですが、諸仏の境界は不可思議。

思議してはいけない。あるいは、思議できない

ということです。

思議というのは、自分をそこから離して、それを向こう側に置いて、あれこれと言葉をそれに当てはめて理解しようとすることです。

思議をしないで、では何をするのか。

不可思議なものにはどうしたらいいのかというと、

触れる。親しむ。味わう。

つまり、「それとの距離をゼロにする」ということです。

あるいは、「それになる」ということです。

考えることはできないけれど、触れたり、親しむことはできる。

修行では、「それそのものになる、なって知る」ことができます。

それを「知行合一」というわけです。

「禅とは何ですか?」という質問に、禅をずっと修行してきた人がこう答えます。「私の60年の人生から、禅を始めるまでの30年を除いた残りのものが禅です。」

(塾生一同:ポカーン……)

では…ちょっと言い方を変えると、「魚って何ですか?」という問いに対して、魚を水から引き上げて、解剖したりなどする…というのが"思議"です。魚を解剖して「ここに鰓があります、これは尾びれです」…というのは、魚を対象として見て、外側から分析して知るやり方ですが、もう一つの魚の知り方は、「魚になる」ということです。

外部観察:三人称的、分析、研究

内部観察:一人称的、直観、参究

内部観察的な、参究的な知り方は、学校ではなかなか教えてくれない。

先ほど話した、精神分析家の小林芳樹先生が受けている「教育分析」は、"直接体験"ということで内側から知る知り方ですね。

……魚になるのは難しいからなぁ。どう言えばいいか……

雲があって、そこから雨がザーザー降っている。

雲と雨を外側から見るのは、「科学者」ですね。少なくとも、今までの科学ではそうですよね。科学者は雨に濡れていない。

ところが、内部観察というのは、この雨の中に入って、濡れてしまうのです。

科学は、自分を対象(雨)から切り離して、外側から見ている。

雨の中に入ってしまう。これは、

「詩」

ですね。

詩って、そうものじゃない?だって、詩というのは「雨になった表現」をしているから。

どちらの方が、雨のことをよく知れると思う?

少なくとも、外部観察的な知り方と内部観察的な知り方は違う…というのは分かりますか?

学校ではほとんどが外部観察のやり方を教えているわけですが、修行というのは内部観察の場なのですよ。「そこへ行ってみよ!」といって蹴飛ばされる。「あの…水って」と問うた瞬間に「飛び込め!」と言われる。

(塾生jさんのコメント)

「シュタイナー教育」では、例えば「今日はこの豆のことを勉強しましょう」という時に、豆のことを図鑑で見てみるとかではなくて、「では、今みなさんは土の中にいます!土の中で豆が動き出すんですよ」と先生がガイドするのだそうです。

外部観察によって知ることは、いわば"デジタル化"されている。一方、内部観察は"アナログ"。情報量が全然違うと思うのですよ。

現実の人生はアナログなので、現代では学校で習ったことと人生との乖離がますます拡がっているのでしょう。

「心識のおよぶべきにあらず」、心識というのは心のはたらきのことなので、「不可思議なアナログの世界に、デジタルな理解は追いつかない」ということですね。

いはむや不信劣智のしることをえむや。ただ正信の大機のみ、よくいることをうるなり。不信の人は、たとひをしふとも、うくべきことかたし。

仏教は、分からないところに向かって進んでいくので、「信」というのがどうしても必要になってきます。妄信ではない正しい信心の大きな器を持った人だけが仏教に入ることができる…と書いてあります。

霊山に、なお退亦佳矣(たいやくけい)のたぐひあり。おほよそ心に正信おこらば、修行し、参学すべし。しかあらずば、しばらくやむべし。むかしより法のうるほひなきことを、うらみよ。

「退亦佳矣(たいやくけい)」というのは、法華経に出てくる言葉で、お釈迦様がそれまでまったく説いていなかった「私たちは本来成仏している」という法華経の教えを、霊山(霊鷲山)での説法で聴いていた弟子たちのうちの5000人が、「世尊は、今までは"私たちは凡夫で、修行しなければ煩悩はなくならないし、仏にもなれない"と仰っていたではありませんか!?」「だったら、今までどおりでいいです」と言って途中退席した…というエピソードが説かれています。

ブッダのお付きの者が「世尊、途中退席する者があんなにたくさんいるのですが」と言ったら、ブッダが「退くもまた佳し」、理解できなければ去ってもよい、いずれ分かるであろうと言った…という場面です。「縁なき衆生は度し難し」というようなことですね。

このあたり、道元さんはまだ若いですね。

この部分を読んだ人の中には、「分からないヤツは去ればいい…だなんて、だから禅は高踏的なのよ!」という人もいるかもしれませんね。

道元さんのままやっていたら、曹洞宗という宗派は現代にまで続いていなかったでしょうね。曹洞宗四祖の瑩山禅師が出て、方便というのを考えてくれたから残っている…とも言えるのかもしれませんね。

「おほよそ心に正信おこらば、修行し参学すべし」、信が起こるまで待つしかないね、ということですね。そうでなければ、ちょっとやめておきなさい、と。

むかしから、仏法に自分がうるおっていないことをうらみなさい…と書いてあります。

又、読経・念仏等のつとめにうるところの功徳を、なんぢ、しるやいなや。ただしたをうごかし、こえをあぐるを、仏事功徳とおもへる、いとはかなし。仏法に擬するに、うたたとほく、いよいよはるかなり。

この部分は、確かにそうかもしれませんね。

有り難がって舌をペラペラ動かして読経したり念仏したりしていても、心がこもっていなければ、あるいはそこに正しい理解がなければ、功徳など来るわけがない…といいうことです。

「ダメな修行」と「下手な修行」の厳密な違い、というのが大事です。

ダメな修行というのは、何度やってもダメで、何の功徳もやって来ない。ダメな修行から、何とかして下手な修行に変わっていかなければいけない。

下手な修行というのは、正しい道に乗って、正しい方向性に向かって進んでいて、ただ下手なだけなので、修行をやっていくにつれて上手になっていく。

ダメな修行というのは、方向性も出鱈目なら正しい道にも乗っていないので、いくら汗をかいて声枯れるまで読経などしたとしてもダメだ、ということです。

「努力の量は努力の質の代わりにはならない」というのが大事なところです。

芸術作品では、アーティストの努力を見るのではなくて、やはり「作品」を見るのであって、アーティスト本人にとって何の努力感もなくても、すごい作品というのはあるわけで、本人が骨身を削って制作してもダメなものはダメ…というのもあるわけです。

「仏法に擬するに、うたたとほく、いよいよはるかなり」、仏法のつもりでやっていても、それは全く見当はずれなので、やればやるほど仏法から遠ざかってしまう…ということです。

又、経書をひらくことは、ほとけ頓・漸修行の儀則ををしへおけるを、あきらめしり、教のごとく修行すれば、かならず証をとらしめむ、となり。いたづらに思量念度をつひやして、菩提をうる功徳に擬せん、とにはあらぬなり。

教えというのは「修行のガイドライン」としてある。経書、仏教の書物を開くのは、修行の正しいガイドのために開くのであって、経書を開くことが目的ではない。

「いたづらに思量念度をつひやして」、いたずらにお経を開いて「この文言の意味はどう解釈するのが正しいのだろうか」と考えを費やして、お経の言葉をどんなにたくさん知り覚えたとしても、それが菩提を得る功徳のポイントには全く加算されない…という感じですね。

おろかに千万誦の口業をしきりにして、仏道にいたらむとするは、なほこれ、ながえをきたにして、越にむかはむ、とおもはんがごとし。又、円孔に方木をいれんとせん、とおなじ。

方向が全く違う…ということですね。馬車を北に向かって引きながら、越(南の国、現代でいうとベトナムのこと)に行こうとしているので、たどり着くわけがない。

また、丸い穴に四角い木を入れようとしていることと同じで、入るわけがない…と。こういう表現も禅ではよく使います。

文をみながら、修するみちにくらき、それ、医方をみる人の、合薬をわすれん、なにの益かあらん。口声をひまなくせる、春の田のかへるの、昼夜になくがごとし、つひに又、益なし。

修行のしかたについての書きものを見ながら、それを実際に自分の身心を挙げて行なうことに暗いというのは、医学書を見ている人が薬の作り方を忘れてしまったようなものだ…と書いてあります。

道元さんは文章がうまいので、グサグサ刺さってくる表現をしますよね。「絶え間なくお経を唱えるなどということは、春の田んぼのカエルが昼夜を問わず鳴いてるようなものだ」と。キツイこと言ってますね!

いはむやふかく名利にまどはさるるやから、これらのことをすてがたし。それ利貪のこころ、はなはだふかきゆえに。むかしすでにありき、いまのよになからむや。もともあはれむべし。

「名利にまどはさるる」…お経を唱えていたら褒められるとかお金をくれる…と言うようなことでしょうね。道元さんの当時、お坊さんはそういうことを期待されていたわけです。法要とか祈祷はある種のエンターテインメントだったわけです。

澤木興道老師が口が悪い言い方で「法堂芸者」と言っています。いろいろな法要をしかめっ面してやっているというのは、芸者みたいなものだ…というようなことを言っていました。エンターテインメントでありパフォーマンスなので、「どのように見られているか」ということに重点を置いている人もいるわけですね。

道元禅師からすると、そのようなパフォーマンス的なことをやるのは構わないのだけれど、仏教の本質とは何の関係もないよ…ということになります。

ただまさにしるべし、七仏の妙法は、得道明心の宗匠に、契心証会(かいしんしょうえ)の学人あひしたがふて正伝すれば、的旨あらはれて稟持(ぼんじ)せらるるなり、文字習学の法師の、しりおよぶべきにあらず。

正しい法を受け継いでいる人に、やる気のある人が弟子について、そこで初めて仏教が伝わっていくのだ…ということが書いてあります。いくら知識ばかりたくさんあっても、おべんちゃらの口だけの人には知ることができない、というわけです。

しかあればすなはち、この疑迷をやめて、正師のをしへにより、坐禅辨道して諸仏自受用三昧を証得すべし。

これは先ほど話したことで、世間の中に没入している時も、自受用三昧を生きていることには変わりはないのだけれど、その事実が全く見失われて忘れられているので、自受用三昧に安坐しているのに活かせていない…ということになります。

なので、坐禅辨道して"転換"をはかって、諸仏の自受用三昧を実現して、自分の手にあるものをきちんと……これは英語で言うと言いやすくて、

To have what you already have

ということです。「もう既に持っているものを持つ」…って変ですよね、もう持っているのに持たなければいけない…人間にはこういう"二度手間"みたいなことが必要なのですね。持っているのに「ない、ない」といって探し回っているわけですから。

「歎異抄」を読むと、こういうエピソードが出てきます。

歎異抄を書いたといわれている唯円が「念仏を称えても、嬉しい気持ちが起きてこないのです。」と告白するのに対して、親鸞聖人が「唯円房、おまえもか。実はわしもじゃ。」という場面。

そのくらい有り難い念仏をかたじけなくも頂いているのに喜べない、そういうどうしようもない凡夫のために、五劫という永い時間をかけて阿弥陀さまが念仏というものを考えてくださった、ますます有難く思わなければいけない…というわけです。

問答4「直証菩提の修行」

とふていはく、いまわが朝につたはれるところの法華宗・華厳教、ともに大乗の究竟なり。いはむや、真言宗のごときは、毘盧遮那如来(びるしゃなにょらい)したしく金剛薩埵(こんごうさった)につたえへて、師資みだりならず。その談ずるむね、即心是仏、是心作仏(ぜしんさぶつ)といふて、多劫の修行をふることなく、一座に五仏の正覚をとなふ、仏法の極妙といふべし。しかあるに、いまいふところの修行、なにのすぐれたることあれば、かれらをさしおきて、ひとへにこれをすすむるや。

鎌倉時代までには、大乗仏教の主流の宗派は既に日本に来ていて、「法華宗や華厳教は、大乗仏教の究極のものでしょう」というわけです。

「旧仏教でもう十分ではないですか。特に真言宗などは"即身是仏"ということで、"この身このままで成仏している"と説いていて、仏教の究極をいっているではないですか」と。

「どうしてそれらを差し置いて、坐禅などというのですか?…多方面から文句が出ますよ?!」というわけです。道元さんはそのことを自覚しているのですね。

しめしていはく、しるべし、仏家には、教の殊劣を対論することなく、法の浅深をえらばず、ただし修行の真偽をしるべし。

ここはよく引用される大事なところです。

仏教で大事なのは、教えが優れているとか劣っている…ではないし、法が浅いとか深いではなくて、「修行の真偽」がいちばん大事だ…ということです。

これは、道元さんが仏教を「修行の宗教」だと捉えているところから来ています。「修行が正しい方向に向かっているか、そうでないか」、ここがいちばん大事なところです。

草華山水にひかれて、仏道に流入することありき、土石沙礫をにぎりて、仏印を稟持することあり。いはむや広大の文字は、万象にあまりて、なほゆたかなり、転大法輪、又一塵にをさまれり。しかあればすなはち、即心即仏のことば、なほこれ水中の月なり。即坐成仏のむね、さらに又、かがみのうちのかげなり。ことばのたくみにかかはるべからず。

いま直証菩提の修行をすすむるに、仏祖単伝の妙道をしめして、直実の道人とならしめんとなり。

法華宗や華厳経や真言宗…旧仏教は、確かに良いことをたくさん言っている。ただ、その言葉の巧みに惑わされてはいけない…と書かれています。

いま素晴らしい言葉で言っているそのことを、実際の身心で行なうというのが「直証菩提の修行」です。

この「直」というのが大事で、ここまで「弁道話」が説いてきたように、「仏祖単伝・仏仏祖祖」、目覚めた人たちが一人ひとり、顔と顔をつき合わせて伝えてきたのは、この直証菩提の修行つまり坐禅であることは明らかだから、弁道話で道元さんがひとえに勧めるのは、まっすぐで真実の道を歩む人にするためである…ということです。

これは、菩提達磨大師が中国にやってきた時には、すでに大乗経典がほとんど翻訳されていて、仏教が知られていたのです。

ではなぜ達磨大師がわざわざやって来たのか…というのが問題になってくるのですが、それは、例えていうなら「今までは"家来"を送っていたのだけれど、初めて"王様"が来た」…というわけです。

経典に書いてあることを「実際にこの身体で証明する道」は、まだ伝わっていなかった。言葉は先にあるのだけれど、その言葉が指し示す"実物"はまだなかった。その実物が、達磨大師が嵩山少林寺の洞くつで行なった、面壁九年の坐禅だった…という、禅の一つの"信仰"があるわけです。この部分で書かれていることは、それと似ているところがあります。

又、仏法を伝授することは、かならず証契の人を、その宗師とすべし。文字をかぞふる学者をもて、その導師とするにたらず、一盲の、衆盲をひかんがごとし。

いまこの仏祖正伝の門下には、みな得道証契の哲匠をうやまひて、仏法を住持せしむ。かるがゆえに、冥陽の神道もきたり帰依し、証果の羅漢もきたり問法するに、おのおの心地を開明する手をさづけずといふことなし。余門にいまだきかざるところなり、ただ、仏弟子は、仏法をならふべし。

それまでの人たちというのは、主に経文をああだこうだと講釈する学者であって、私たちの実存を実際に導くようなMasterではなかった、と書いてあります。

「得道証契の哲匠をうやまひて、仏法を住持」…禅では、眼が開かれた人が「次に法を受け継ぐのはこの人だ」と証明した人がずっと伝えていくという伝統があります。

「冥界や陽界の神々もやって来て帰依するし、南方系(上座部)の仏教の阿羅漢もやって来て問法して、人々を大乗の道に入れて目を開かせてくれるのだ。そういうことは、他の仏教伝統には聞かないものである」と書いてあって、これは道元さんが中国で受け継いできた"正伝の仏法"を日本に弘めるための、いわば「売り文句」ですね。

又しるべし、われらは、もとより無上菩提かけたるにあらず、とこしなへに受用すといへども、承当することをえざるゆえに、みだりに知見をおこすことをならひとして、これを物とおもふによりて、大道いたづらに蹉過す。この知見によりて、空華まちまちなり。

ここは大事なところで、「いまの私たちですら、無上菩提に何ら欠けているところはない」と書いてあります。

つまり、"ゴール"はもう私たちのところに届いてきているのだけれど、私たちは「仕切り」を入れてしまうものだから、向こうから示してくれているものを私たちは受け取ることができないのですね。受け取ることができないがゆえに、ああだこうだと妄想して、いろいろな考えを持ってしまうのです。

元々欠けることなく、既に菩提を持っている(受用している)にもかかわらず、それを自分の外側にあるものと思ってしまうことで、道を誤って(大道いたづらに蹉過)しまう…。

そういった誤った知見のせいで、まるで何もない空中に花が咲いているように見えてしまう眼病(空華)に罹ったかのように、実体がないものにもかかわらず、それがあるように見えてしまう錯覚に陥ってしまう…と書かれています。

あるいは十二輪転・二十五有の境界とおもひ、三乗・五乗、有仏・無仏の見、つくることなし。この知見をならうて、仏道修行の正道とおもふべからず。

十二輪転、二十五有というのは、上座部仏教の教義の一つですが、その他、三乗・五乗とか、有仏・無仏とか…仏教には様々な概念が出てきているのだけれど、それらは「議論のための議論」であって、修行の参考にはならない…というようなことです。

しかあるを、いまはまさしく仏印によりて万事を放下し、一向に坐禅するとき、迷悟・情量のほとりをこえて、凡・聖のみちにかかはらず、すみやかに格外に逍遥し、大菩提を受用するなり。かの文字の筌罤にかかはるものの、かたをならぶるにおよばむや。

「格外」というのが大事なところです。

「凡か聖か」とか、迷とか悟とか…というのは、まだ二元的な世界で「どちらがいいのだろうか?」という知見の範囲で右往左往している。

それ自体を越えなければならないというのが大事です。

「超凡入聖(ちょうぼんにっしょう)」という言葉があって、凡夫を超越して聖人の世界に入るというような意味ですが、これは道元さんに言わせると、まだ凡だとか聖だとかにこだわっているわけです。

これを道元さんは、

「凡聖超越(ぼんしょうちょうおつ)」

と言います。「二元的な枠組みそれ自体を越える」ということです。

はるかに凡聖の境界を超越せり。思量分別のおよぶところにあらず、不思量分別のおよぶところにあらず、思量不思量の不及のみにあらず。

(正法眼蔵「安居」巻)

「筌罤」というのは、筌も罤もどちらも動物を捕まえる時の「罠」のことですが、「文字の罠に引っかかってしまっているよ」ということです。「私がここで述べているのは、そういった文字の罠に絡めとられている者たちに比肩するようなレベルのことではない」と道元さんは言っています。すごい自信ですね。

問答5「仏道の全道」

とふていはく、三学のなかに定学あり、六度のなかに禅度あり。ともにこれ一切の菩薩の、初心よりまなぶところ、利・鈍をわかず修行す。いまの坐禅も、そのひとつなるべし。なにによりてか、このなかに、如来の正法あつめたりといふや。

「三学」というのは上座部仏教の修行の三要素、「戒(倫理的な生活)、定(禅定、瞑想修行)、慧(真実の正しい理解、智慧)」のことです。

「六度」というのは、菩薩の修行「六波羅蜜(布施・持戒・忍辱・精進・禅定・智慧)」のことです。

「三学の中にも六波羅蜜の中にも「禅定」が位置づけられていて、これは一切の菩薩が初心者の頃から学んで、賢いとか鈍いとかを区別しないで、みんな修行することですよね」と書いてあります。これはいわゆる「通仏教(宗派に関わらず一般的な仏教の教義)」である…と。

「道元さんが言っている坐禅は、三学の中の定学であり、六度の中の禅定波羅蜜のことでしょう?3分の1とか6分の1のことなのに、なぜあなたは"如来の正法"が全部そこにあるなどと言うのですか?坐禅は「全体の中の一部」なのではないですか?」という問いになっています。

アメリカで坐禅の指導をしていた頃にも、同じような質問がありました。

この問いをする人の考え方が、道元さんの当時の主流だったというわけです。

ところが、道元さんは全く違う考え方をしていて、「坐禅の中に仏法が全部入っている」と、図と地が逆転した言い方をしています。ここが大きな違いです。

しめしていはく、いまこの如来一大事の正法眼蔵無上の大法を、禅宗となづくるゆえに、この問、きたれり。しるべし、この禅宗の号は、神丹以東におこれり、竺乾にはきかず。

はじめ達磨大師、嵩山の少林寺にして九年面壁のあひだ、道俗、いまだ仏正法をしらず、坐禅を宗とする婆羅門となづけき。

のち代代の諸祖、みなつねに坐禅をもはらす。これをみるおろかなる俗家は、実をしらず、ひたたけて坐禅宗といひき。

いまのよには、坐のことばを簡して、ただ禅宗といふなり。そのこころ、諸祖の広語にあきらかなり。六度および三学の禅定にならつていふべきにあらず。

道元さんは「禅宗」という言葉を使う時は、批判的な文脈上で使っています。「"禅宗"などどいう名前をつけることがそもそもおかしい」というわけです。インドではこんなことは言っていない。インドには禅宗などどいうものはなくて、あるのは「仏法ただ一つ」だけだ、と。

達磨大師がインドからやって来て少林寺の洞窟で九年面壁の坐禅をしているのを人々が見て、「たくさんある仏教の修行のうちの一つの坐禅をしているのだな」と、「坐禅を主にするバラモンだ」と呼んだ…と書いてあります。

世俗の人たちは、その本当のところをしらないで、ただ独りよがりの勘違いで「坐禅宗」と言って、今の世には「坐」の文字を省略して「禅宗」と言っている。しかし、ずっと坐禅をしてきた諸祖から言わせれば「坐禅はOne of themではないんだ」というわけです。ここは私たちもよく理解しておかなければいけません。

この仏法の相伝の嫡意なること、一代にかくれなし。如来、むかし霊山会上にして、正法眼蔵涅槃妙心無上の大法をもて、ひとり迦葉尊者にのみ付法せし儀式は、現在して上界にある天衆、まのあたりみしもの存せり、うたがふべきにたらず。

おほよそ仏法は、かの天衆、とこしなへに護持するものなり、その功、いまだふりず。まさにしるべし、これは仏法の全道なり、ならべていふべき物なし。

「坐禅=仏法」というくらい大事なものだ、ということです。

坐禅というものを、人間がある目的を達成するためにする"人間的な営み"だと思うところから、こういう質問が出てくるわけですが、坐禅をしている時というのは、自受用三昧が自受用三昧しているので、すなわち仏教の全てだ、ということになります。私はこのことを「坐禅の当体」と呼んでいます。

坐禅を"外側から見る"と、例えば警察でのアリバイ証明で「藤田一照、お前はこの日何をしていた?」と聞かれた時に、「何年何月何日に、藤田一照が何時から何時までの間坐っていました」と答えるだけの話になります。これは"世間"での話。

ところが、坐禅を"内側から見る"時には、自受用三昧が自受用三昧している。「自受用三昧の具体的な表現として藤田一照がそこにある」ということになります。

先ほど話した「太鼓のアイデンティティ」と同じことで、「私はどこまでが私なのか?」と考えた時に、私はどんどん広がっていって、最終的には境界がなくなってしまいます。これが「坐禅の当体」、「私の正体は"これ"」というしかなくなります。

そこで先ほどのアリバイ証明に戻ると、警察に「お前はその時何をしていた?」と聞かれた時に、「坐禅していました」と答えると、警察は「ああ、坐っていたんだな」と、意図的であろうがなかろうが"誤解"してしまうわけです。ところがそこで「私は世界を自己の中に包んで坐禅していました」などと答えると、「お前は怪しい」となるわけです(笑)。

ここで道元さんが言いたいのは、「私が日本に伝えたい坐禅というのは、本人が何らかの目的や目標を想定して、そのためにする"個人持ち"の悟りを得るための坐禅ではない」ということです。

私たちはすべてのことを"個人持ち"の関心事としてやっているのですが、坐禅だけは"個人持ち"の枠組みでやってはいけないものだし、"個人持ち"でやっていては坐禅にならない…ということです。

修行も、個人持ちでやる"我の行"は、業を生むことになるので「修業」と私は呼んでいます。行を修める「修行」は、"無我の行"です。ここは非常にクリティカルな分かれ道になります。

「仏法相伝」では、我の行と無我の行のクリティカルな違いをきちんと伝えなければならない…ということが重要になってきます。

問答6「安楽の法門」

とふていはく、仏家なにによりてか四儀のなかに、ただし坐にのみおほせて禅定をすすめて証入をいふや。

「行住坐臥(歩いたり、立ち止まったり、坐ったり、横になったり)の"四儀"の中で、なぜ"坐る"ということがそんなに大事なのですか?」という問いです。

しめしていはく、むかしよりの諸仏、あひつぎて修行し証入せるみち、きはめしりがたし。ゆえをたづねば、ただ仏家のもちゐるところをゆえとしるべし、このほかにたづぬべからず。

ただし、祖師ほめていはく、坐禅はすなはち安楽の法門なり。はかりしりぬ、四儀のなかに安楽なるゆゑか。いはんや一仏二仏の修行のみちにあらず、諸仏諸祖にみなこのみちあり。

「なぜ"坐"がそんなに大事なのかは…究め知ることはなかなか難しい、詮索しても仕方がないが、ただ、あえて言うならば、祖師方は"坐禅は安楽の法門である"と言っている」…と書いてあります。

安楽の"安"は、「心でああだこうだとやらないこと、心の無為」。

安楽の"楽"は、「身体でああだこうだとやらないこと、身体の無為」。

無為というのは「でっち上げがない」ことです。

坐禅の「調身・調息・調心」も、でっち上げの調ではダメで、「自ずからなる調、無為の調」でなければならないから、ここは難しいところです。

自受用三昧のはたらきにアクセスしないで坐禅しようとしたら、それは自分の意志力と頑張りでやるしかない。

「坐るということは、安楽に近づく最も近い入り口なのだ」と祖師方が言っている、ということです。

「はかりしりぬ」…「推測してみると、四儀の中では坐るのが最も楽な姿勢だからだろうか」というわけです。

例えば、接心では10時間以上坐るのですが、"10時間以上連続して横になっている"というのは…バランスが悪いからけっこうしんどいかもしれませんね。

「諸仏諸祖にみなこのみちあり」…道元さんは、最終的には「みんなそうしてきたんだ!」と言うところが多いですね。イマドキの人には受けがよくない言い方かもしれません。

問答7「修証一等」

とふていはく、この坐禅の行は、いまだ仏法を証会せざらんものは、坐禅辨道してその証をとるべし。すでに仏正法をあきらめえん人は、坐禅なにのまつところかあらん。

この質問は、「坐禅は悟るための手段であり、既に悟った人にとっては必要ない」という理解から出てくるものです。

しめしていはく、痴人のまへにゆめをとかず、山子の手には舟棹(しゅうとう)をあたへがたしといへども、さらに訓をたるべし。

「頭の悪い人に向かっていくら言っても意味ないし、木こりの手に船を操る棹を渡しても意味ないが…まぁ、教えを説きましょう」というわけです。

……道元さんはイライラしながら書いていたのでしょうか(笑)。

それ修証はひとつにあらずとおもへる、すなはち外道の見なり。仏法には、修証これ一等なり。いまも証上の修なるゆえに、初心の辨道すなはち本証の全体なり。

かるがゆえに、修行の用心をさづくるにも、修のほかに証をまつおもひなかれとをしふ。直指の本証なるがゆえなるべし。すでに修の証なれば、証にきはなく、証の修なれば、修にはじめなし。

私たちは普通は、"修行があって、その成果として悟りがある"と思ってしまい、修行の最終到達地に悟りを置いてしまうのですが、これは「外道の見」…外道といっても、道徳的にひどい人たちということではなくて、「仏教以外の考え方」ということです。今世の修行だけでは足りなくて、来世も来々世も、何世にもわたって修行しないと、輪廻(サンサーラ)から抜け出ることはできないと考えるのは、修行と悟りとを分けて考える考え方だけれど、それは仏教の説ではない、というわけです。

「修証一等」、一等というのは「一で等しい」というわけですから「合同」です。イコールより横棒が一本多い

「修行 ≡ 悟り」

です。

「証上の修」…悟った上で修行する、あるいは「悟りを使って」修行すると言った方が分かりやすい。

「般若」というのは、「ものを知るはたらき、物事の道理を見抜く智慧」のことを言いますが、重力を感じたり、呼吸のリズムを感じたり…般若がなかったら私たちは坐禅できないので、私たちは般若を得るために坐禅をするのではなくて、

「般若をフルに活用して、坐禅させてもらっている」

というのが、証上の修ということになります。

「初心の辨道」…生まれて初めてする坐禅には、実はもう十分に自受用三昧が発揮されているのだというわけです。「私は初心者ですから、私の坐禅は大したことありません」などとは言えない話になってきます。

「修の証なれば、証にきはなく、証の修なれば、修にはじめなし」…坐禅はいつ始まっているのかということは言えないということです。あの形で坐る前から、坐禅というのは用意されていた。

私は26歳の時に初めて坐禅しましたが、坐禅を内側から見れば、26年かかって坐蒲にたどり着いたということになります。あるいは、もっと前のことを想定するなら、何世にもわたって、すべてが私を自然なかたちで坐禅に連れてきているとも言える。

外側から見れば「たまたま坐った」としか見えないことも、内側から見れば「必然」。この「内側から見る観点」ということを今日はくり返しお話していますが、よく考えてみてください。

ここをもて、釈迦如来・迦葉尊者、ともに証上の修に受用せられ、達磨大師・大鑑高祖、おなじく証上の修に引転せらる。仏法住持のあと、みなかくのごとし。

「引転」…坐禅に"引っぱられ、転がされている"。

「坐禅に叱られ叱られしながら、それでも坐蒲の上に坐るのは、何という幸せなことだろうか」と、澤木興道老師も言っています。

「坐禅のせいで酒を飲み過ぎなくて済むし、坐禅のお陰で女の人に手を出せない。坐禅が私を守ってくれている」というような話をしています。

「中動態」という概念がありますけれど、「能動でありつつ、受動である」。仏法を守ってきた人というのは、主体性があるようだけれど、ほんとうに主体性のある人は、仏法に"引転"されている…ということです。

すでに証をはなれぬ修あり、われらさいはひに一分の妙修を単伝せる、初心の辨道すなはち一分の本証を無為の地にうるなり。

しるべし、修をはなれぬ証を染汚せざらしめんがために、仏祖、しきりに修行のゆるくすべからざるとをしふ。

妙修を放下すれば、本証、手の中にみてり、本証を出身すれば、妙修、通身におこなはる。

「たとえ一部ではあっても、ほんものの自受用三昧のはたらきが無為のうちに実現されている」というわけです。だから、初めての坐禅でもバカにできない。

私たちは、修をはなれぬ証を"汚染"してしまうのです。

汚染というのは、修行と悟りを二元的に分けて考えてしまうこと。あるいは、「私はもう悟っているから修行しなくていいや」と思ってしまうことです。

「放下」というのは「そのものを素直にやる」ということです。修行を汚染せずに素直にやれば、本証(ほんとうの悟り)は手の中に満ちている。

「妙修を放下すれば、本証、手の中にみてり、本証を出身すれば、妙修、通身におこなはる」…このあたりは道元さんの独特のレトリックで、「妙修」と「本証」との関係について、言葉を入れ替えながら文章を組み立てています。

この後は少し長いですが、道元さんが宋で見てきたこと、「みんな坐禅をしてきているんだよ」ということが書いてあります。

そのあとの、

きかずや、祖師のいはく、修証はすなはちなきにあらず、染汚することはえじ。又いはく、道をみるもの、道を修す、と。しるべし、得道のなかに修行すべしといふことを。

この部分は、達磨大師から数えて禅の六代目の六祖大鑑慧能禅師と、南嶽懐譲禅師の有名な問答から引用されています。

南嶽さんが六祖のもとへやって来た時に、六祖が「お前はどこからやって来た」と問うわけです。

南嶽さんが「嵩山安国師のところから来ました」と。

禅ではたいてい「お前はどこから来た」というところから問答が始まるわけですが、六祖はそれでは済まない。

六祖「何者がどのようにしてやって来た? (什麼物恁麼来)」

南嶽さんはその問いの意味が分からず、それから六祖の下で8年間修行して、8年経った時に「あのとき師は「何者がどのようにしてやって来た?」という深い問いを下さいました。その時は答えられませんでしたが、今なら言えそうな気がします」と言って、「説似一物即不中 (言葉で説明しようとしたら、その瞬間に外れてしまいます)」と答えたということです。

そのあと、六祖が南嶽さんの修行をチェックする質問が続いて、その中で「では修行は必要ないものなのか?」という質問に、南嶽さんが、

「修証は即ち無きにあらず、汚染すれば即ち得ざる」

(必要ないわけではないのだけれど、とかく人は修行を汚染してしまうので、気をつけなければなりません)

と答えたというのです。

それを聞いた六祖は「不染汚というのは、お前以前の祖師方が皆やってきたことだから、お前もそれを守りなさい」と言って、南嶽さんのことを認めた答えを返したのです。

「無我の修行を我の修業に汚染してしまう」というのが、私たちが気をつけなければいけないことです。いつも修行の出発点に立ち返ってチェックしていかなければいけない。最初にチェックしたからあとはもういい、というのではなくて、その都度その都度やっていかなければいけません。

「得道のなかに修行すべし」…道元さんの前には、ここまではっきり言う人はいませんでした。修行というのはほとんどの場合は得道を目指して行われていたわけです。"いずれ道に入るだろう"と思って修行するのと、"道の中で修行する"のでは、景色が全然違います。

問答8「時節」

とふていはく、わが朝の先代に、教をひろめし諸師、ともにこれ入唐伝法せしとき、なんぞこのむねをさしおきて、ただ教をのみつたへし。

「道元さんよりも前に、中国・唐に入って法を受け継いだ人たちは、教えのことばかり言って、なぜ坐禅を説かなかったのでしょうか?」という問いです。

しめしていはく、むかしの人師、この法をつたへざりしことは、時節のいまだいたらざりしゆえなり。

「時がまだ熟していなかった」ということですね。

「時節」というものを道元さんは大事にしています。コンクリートの上に種子が落ちても芽を吹かないように、どんなに良い教えでも"条件"が揃っていなければ伝わらない、ということです。

仏教が日本に伝来してから、道元さんの頃で約700年くらい経っているわけです。外来の宗教である仏教が日本という土壌に落ちてから700年を経て、日本にしかない"鎌倉新仏教"が生まれてきた…これくらい長い年月が必要だったということですね。

「経典は既に伝わっているし、お寺もあちこちに建っている。そして私が宋に渡って禅に出会って、日本に持ってきた。これは私だけの努力ではなくて、"機縁が熟した"ということだろう」という思いが、道元さんの中にあったのでしょう。

問答9「会せば通じてむ」

とふていはく、かの上代の師、この法を会得せりや。

しめしていはく、会せば通じてむ。

「道元さん以前に法を説いていた人たちというのは、道元さんが説いているような"仏祖正伝の仏法"を理解していたのでしょうか?」

「理解していたら、とっくの昔に弘めていただろう」

…逆説的に「分かってなかっただろう」と言っていますね。道元さんは相変わらずすごいことを言っています。

……このあと、学習ノート④に続きます。

【No donation requested, no donation refused. 】 もしお気が向きましたら、サポート頂けるとありがたいです。 「財法二施、功徳無量、檀波羅蜜、具足円満、乃至法界平等利益。」 (托鉢僧がお布施を頂いた時にお唱えする「施財の偈」)