雨晴海岸の宵 節目のない十年目

2011年秋、雨上がりの雨晴海岸の夕暮れ。

車が一台も停まっていない海岸駐車場は、太陽の照り返しを受けて輝いていた。

日本人にしては脚が不調和に長い本庄さんの背を追いながら、私は寿司屋に向かって足早に歩いていた。本庄さんは時々、そのゴルフ焼けした顔にて振り返り、私が付いてきていることを確認していた。

その寿司屋は、注意しながら探さないと民家と間違えるような外見の建物であった。

「この店の寿司はね、雨晴海岸では一番旨いって評判なんだ。オーナーはね、すごいジャガーを運転しているんだぜ」

本庄さんは私にそのように囁くと、シャッターの閉まったガレージを指さした。

寿司屋の戸を開くと、私たちは明るく簡素な装飾のカウンター席に通された。

「一番旨い寿司を出してやって。横浜から来とる知り合いの娘ながやちゃ」

本庄さんの言葉を受けて、ジャガーの持ち主という印象からは程遠い親近感を覚えさせる店主は、種々の手の込んだネタを振る舞ってくれた。

間もなく店のドアが開いて一組の男女が入ってきた。

「ああ、良かった空いていて!この店、この辺りで一番美味しいお寿司の店だと駅で紹介されて来たんです」

女性の方が店内を見回しながら言った。

「ああ、ありがとうございます。お客さん方はどちらから?」

「群馬です」

「へえ、富山へはお仕事で?」

「いいえ、車でブラリと出掛けて行き着いたところが日本海だったんです」

季節外れの日本海、そしてその海沿いの静かな街、

横浜からこの土地を訪れていた私。

十年ぶりに再会した本庄さん、この土地で生まれ育ち、この土地の色にすっかりと染まっている男性。子供の時から付かず離れず、私は彼を兄のように慕っていた。関東の男性とは何かが異なるように感じる。

そして仕上げは、群馬からブラっと日本海くんだりまで、車を飛ばしてきたと言う、訳ありそうな夫婦。

何故か不思議な巡り合わせに感じられた。

あるいは、この二人は夫婦ではなく、お互いの家庭からの逃避行をしているのではなかろうか、二人とも40歳代であろうか、見栄えも良く、育ちも良さそうである。

私は、その疑問をあとから本庄さんに投げ掛けた。

本庄さんは彼らのことを夫婦であろうと想像していたようであったが、私は意見を異にした。夫婦にしては初々し過ぎている。あるいはそれが通常および理想の夫婦像であり、果たして私の価値観が歪んでいるのか。

本庄さんおよび自身も含めて壊れた夫婦関係を、何件も目の当たりにして来た後である。「夫婦関係」という観念一般に関して懐疑的になってしまうのも必然的な心情ではなかろうか。

そのように、悲観とも称せる歪んだ価値観を抱いてはいても、この二人のように傍から眺めていて睦まじい男女を見掛けると、この世にもまだ美しいものは多く残っているのだ、と安堵する。

「あ、19時になったね。テレビ付けましょうけ」

店主がそう提案し、本庄さんは無言が頷いた。

テレビが付けられた途端、本庄さんの彫りの深い顔がテレビ一面を埋めた。

「あれえ、テレビに出てる人、お客さんですよね」

群馬からのお客さんの男性の方が、一驚して本庄さんの顔とテレビ画面を交互に凝視した。

果たして、本庄さんはどのように返答するのであろうか。

「はい。実は、大地震で娘が亡くなりまして、半年目の月命日が今日なんですよ。そんな理由でね、昼間、テレビ局にインタビューされたんですよ」

本庄さんは、感情移入しないようにしているのであろう。あたかも第三者のことを語るかのように、抑揚なく事務的に、標準語にて淡々と返答していた。

群馬からの客人がどのような反応を示したかに関しては、朧気な記憶しかない。二三、何かしらの定番のお悔やみの言葉は述べていたであろう。

本庄さんの、亡くなった娘さんの、写真で見た愛嬌のある顔が思い出された。娘さんは即死であったのに対し、カメラの方はまったく無傷であった。カメラの中には、地震発生の15分前までの写真が残っていた。

写真の中では、髪をポニーテールにした娘さんが、期待で紅潮した表情で何かの説明会に集中していた。

「あの日、昼食を買うために建物を最初に出た友人達は助かったらしんだよ。自身で建物が崩壊したのはその十分後だったんだ。ほんの十分の差が生と死を分けたんだな、やり切れないな」

本庄さんは冷えた芋焼酎のグラスを緩く傾けながら、誰にともなく呟いた。

「富山というところは地震があまりないんだ、だからさぞかし驚いただろうな。まったくやり切れないよ」

こういう時は、どのような言葉を発するべきなのであろうか。

そもそも何らかの言葉を発するべきなのであろうか。

どのような言葉もこの状況においては何の機能も果たさないであろう。

彼が希求しているものは、愛娘の生還の他にならない。

おそらく、私には、黙って聴き留めていることしか出来ない。

ああして居れば、ああして居なければ、と、悔やんでも答えが出ないことを一生反芻し続けるのが人間の性なのか、果たして割り切れる人もいるのだろうか。

「今日テレビ局でインタービューした人な、今日が半年の節目ですね、なんて言うとったちゃ。やさかい俺はこう答えたちゃ。娘が亡くなって節目なんてないですよ、ってね」

誰に言うとでもなくそう呟いたあと、本庄さんは私を振り返った。

「実際、節目なんて一生ある筈ないよ。そうだろ?」

本庄さんと娘さんの写真の載ったサイトは既に無効になっている。

毎日、世界中で様々な出来事が起きている、古い悲劇の記憶は世間からは徐々に薄れてゆくが、当事者たちの中では時間は永遠に止まっている。

「でもね本庄さん、節目を付けなかったら残された人達はどうやって生きていけばいいの?」

同じ日の昼に、本庄さんの家を慰問した時、本庄さんの妻は啜り泣きを始めた。

「わざわざ横浜から来てくれて本当にありがとうね。毎日毎日考えるのよ。今にでもね、あの子が、あのドアをガラガラって開けて、お母さんただいま!って帰ってくるんじゃないか、って」

私は、玄関の方向に目を向けた。横濱のマンションの無機質な金属ドアを思い起こした。地方の温かみを表現するものの一つとして磨りガラス張りの引き戸があるかもしれない。

しかし、その引き戸は今はひたすら冷たく感じられた。

本庄さんの娘さんと私の面識は無かった。彼女が赤子の時に抱っこをした記憶はある。しかし、それ以降は会ったことがない。日本海側と横濱、現在のように北陸新幹線も開通していなかったため、それほど容易には訪れることは出来なかった。

しかし、この手に抱いた赤子がもうこの地上には居ないという喪失感と違和感は大きい。せめて大きくなった娘さんに会って一度でも話してみたかった。

ジェットコースターの男、本庄さんはそう呼ばれている。

最初の婚約者は病気に起因して死亡。開店したブランド製品の店は大繁盛するも、彼の両親の洋装店が倒産した際、その連帯保証人になっていた彼の店もドミノ式に倒産。その後、寿司屋の見習いで燻っていた時代は長かった。

しかし寿司屋にて出会ったお客さんから信頼されるようになり、仕事を請け負うことになった。それが大当たりし一財産を築いたところに愛娘が非業の死を遂げる。

すなわち、彼の運勢は常にどん底か頂点を上下している。

平穏無事という観念は彼の人生にはない。

その後、本庄さんと私は彼の行きつけのパブにて二人だけの二次会をすることにした。芋焼酎を口にしてしまった彼は運転を出来なかったため、運転代行と呼ばれるサービスを利用していた。

私たちは、既に日が暮れていた雨晴海岸をあとに残し、地方都市の街灯りに向かい車に揺られて行った。

薄幸そうな印象を醸し出す安田さんという運転手、本庄さん、私、車内では何の会話も発されなかった。

車が着いたところは路地裏の小さいビルであった。

場末、思わず私はそのような表現を思い浮かべた。しかし、場末といういう言葉は嫌いではない。

そのビルの二階、客が10人ぐらい座れるほどのパブには窓もない。清潔そうに畳まれたお絞りが入り口近くに置かれてあることを除けば、知り合いのマンションを訪問したような歓迎感を与えるパブであった。

そこでは女性が二人、カウンターの後ろにて給仕をしていた。

その一人は、おそらくパブのオーナーであると思われたが、酸いも甘いも嚙み分けることが出来る年齢に達していた。もう一人は、自身は三十路も終わりに近づく年齢層だと語っていた、おそらく真実であろう。

「娘さんの六ヶ月の月命日の日、それを節目と呼ぶか否かはともかく、何故、十年間も会ってない横浜の知り合いと一緒に飲んでるの?本来なら奥さんの傍に寄り添ってあげるべきじゃないの?」

私は本庄さんに問い責めた。

場末のパブという空間が、このような一日の宵を過ごすには非常に不謹慎に感じられた。

本庄さんは私の顔を凝視した。一刹那、怒り出すのではないかと思われたが、即座に下を向いて鈍い声を絞り出していた。

「俺は、あいつの前ではいつも強く頼れる奴でいなくてはいけないんだ、あいつには弱音は見せられない」

しかし、

結局、私にもそのような話は出来なかったのだろう。

パブでは彼は、私のことをまったく放任して、若い方の給仕の女性と他愛のない会話を交わしていた。

その女性は、「若い男性に貢いでしまうのだが結局いつも捨てられる」、のようなことを語っていた。彼女は、それを淡々と笑いながら語っていたが、それ故に深い悲哀を感じさせられた。

この女性は50歳になっても60歳になっても、この町の、この小さいパブで水割りを作って、男性に貢ぎ続けてゆくのであろうか、と、頬の削げたその横顔を見ながら、私はいらんことを懸念した。

私は、本庄さんに関して、おそらく奥様が知らないことを知っている。

本庄さんとの付き合いは、私が子供の時からであるためか、彼は私には多くを語ってくれていた。

浅黒で脚も長く人目を惹き、誰に対しても助けを惜しまぬ本庄さんは、多くの人に頼りにされ、愛されていた。私の父が急逝したときも、商談を兼ねた宴会中であったに拘わらず、富山から横浜までタクシーを飛ばして来てくれた。

しかし、誰に対しても助けを惜しまぬ彼の人間性は、家族にとって必ずしも喜ばしい事ではなかった。彼を愛していた人間の中には、彼に恋焦がれていた女性も居たのであるから。

どちらかというと華やかで、色気のある女性との付き合いが多かった本庄さんが、今の奥様との結婚を決めた時、まわりの人間は非常に訝っていた。彼女は、今までのタイプとは相反するタイプであったのだ。

すなわち、色気というよりは、性格の良さを前面に押し出したような、比較的地味な印象を与える女性であった。

私は、本庄さんに、横恋慕していた若い女性の存在を知らされた時、特に驚愕もしなかった。

その女性の、あまりに悲痛な情熱に、本庄さんも無碍に突き放すことも出来ず、ズルズルと関係を続けてしまったと言う。突き放すことに依って、彼女が起こし得る行為を危惧していたのであろう。

果たして、娘さんを喪失したという悲劇は夫婦間を修復したのであろうか。あるいは、本庄さんは、奥様には弱音を吐けない、という理由をもとに、その若い女性にさらに傾倒したのか。

この点に関しては、問いただすことは憚られた。

男女間のことは傍からいろいろと詮索しても意味がない。

この町を昼間、車で走り抜けたが、商店街は荒廃していた、営業しているのか否かもわからない店も多かった。

小学生の時に本庄さんの自転車の後ろに乗って走り抜けた繁華街の喧騒はもはや何処にも面影がない。

彼は、愛娘の六ヶ月の月命日をこうやって過ごした。

大震災で愛するものを失った他の家族がどう過ごしていたかはわからない。愛する人を失った方々の無念さと空虚感は想像に堪えない。

雨上がりの雨晴海岸で、長らく会っていない知り合いの娘(私)と、名も知らぬ初対面の客達と一緒に寿司を、そして場末のパブで給仕の女性と意味のない会話を交わす。

それが、私の目に映った、いわゆる「節目」の過ごし方の一つであった。

あれから十年以上の月日が経っている。

十年目に、是非、本庄さん一家を慰問させて頂きたいと願ったが、現在の状況では帰国をすることでさえ儘ならない。

ごめんね、と連絡をしたとしたら本庄さんが何を言うかはわかっていた。

「わざわざ来なくてもいい、十年目の節目なんてないんだから」

ご訪問いただき有難うございました。

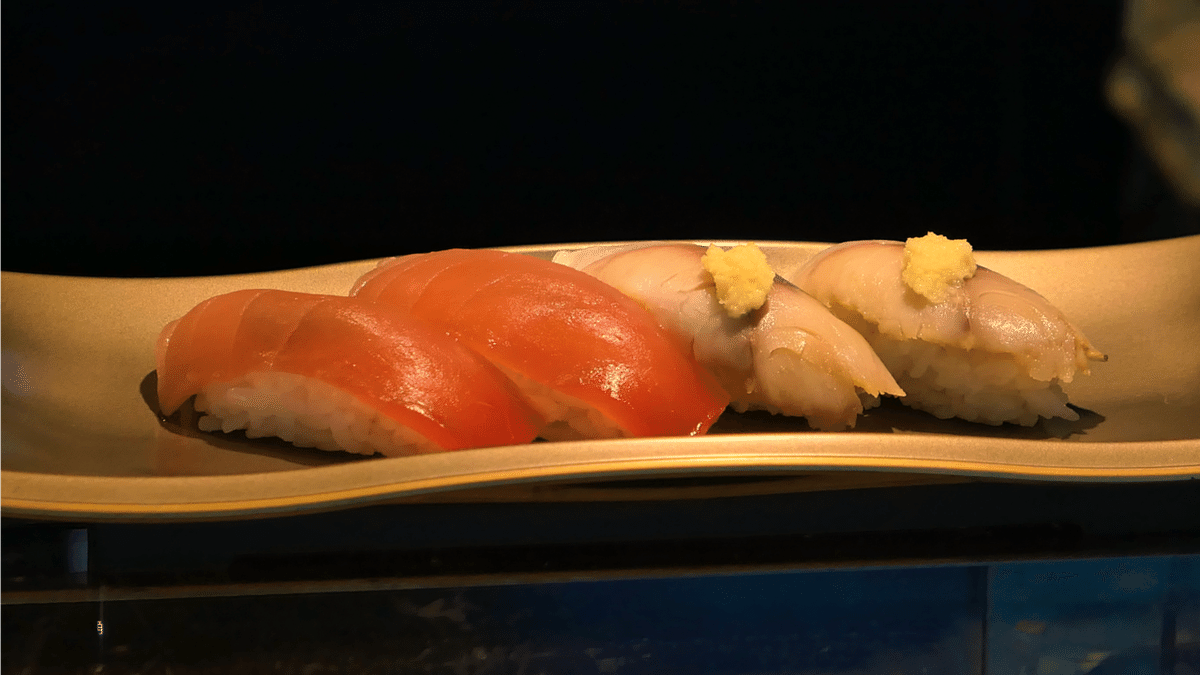

その時の写真が手許にはありませんのでストックホルムの湖と、「すし一番」の寿司の写真を載せさせて頂きます。バルト海の水もいずれは日本海迄辿り着くと思います。

富山弁が間違っていたら申し訳ないのですが、私にはそのように聞こえました。