2020年の本ベスト約10冊

毎年、この時期になると、本好きな人たちのあいだで、「 #2020年の本ベスト約10冊 」というようなタグがTwitterでにぎわう。

わたしも例に漏れずいつも、参加している。好きな本、好きなものは共有したくなるから。

わたしのマイルールは、その年に刊行されたものの中から選ぶ、としているけれど、べつに昔の本でも絵本でも、言葉は色あせないし、なんでもいいと思う。

過去のものは、下記にまとめているので(とても長いです)、もしよければご参考に。

のどがかわいた / 大阿久佳乃 / 岬書店

大阿久さんは、まだ20歳くらいだろうか。幼いころからずっと本に触れ、特に詩に傾倒していたようで、とても落ち着いた、少し寂しげな文章がつづられている。

生きているなかで自分が何のために何をしているのか、本当はよくわかっていないことや、なぜかもわからずに毎日を繰り返さなければならないということもそうだ。そしてわからなくても、何となく一所懸命やっていることも。気づきにくいだけで、私の生活も、もしかしたら多くの人の生活も、最初からそうだった。 p.83

若くしてこんなに美しい文章が書けるひとを、ほとんど知らない。才能、と軽々しくいったら怒られてしまいそうだけれども、これからも読み続けたい、書き続けてほしいと思う素晴らしい著者の一人。大阿久さんの影響か、今年は詩人の本をよく読んでいる。「世界の詩」シリーズを古本屋で見かけては買い求めている。

へんしん不要 / 餅井アンナ / タバブックス

防御力が低い、すぐにHPが無くなる、生きづらさを抱えながら生きるひと、あるあるなのかもしれないが、それをすっと文章に起こしてくれることが本当にありがたいと思う。そういうひとの言葉は優しくて、やっぱり温かい。どこか社会にはうまく合わなくても、世渡りが下手くそでも、そういう優しさをもつひとの文章に触れると、安心する。

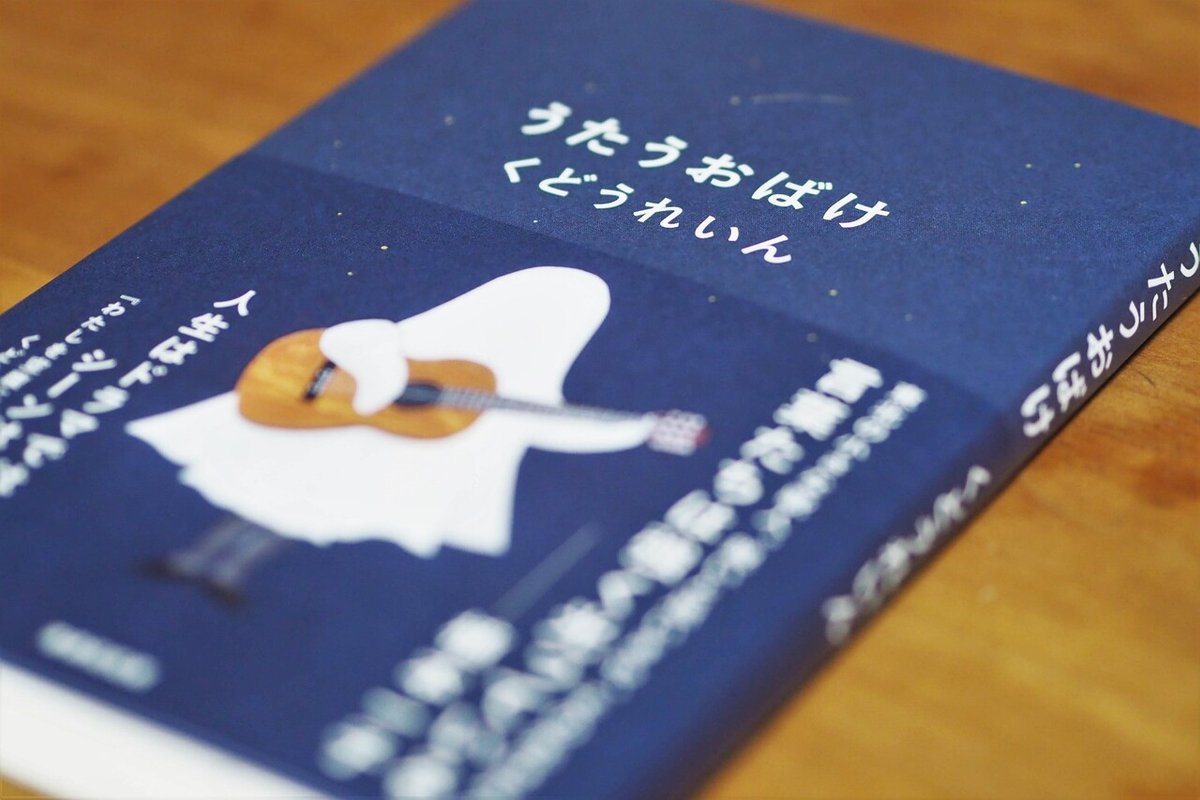

うたうおばけ / くどうれいん / 書肆侃侃房

くどうれいん、さんも詩人だ。

若くてみずみずしい詩、それを紡いでいく傍らでも、自身の普通の人と変わらない生活は続く。そんな生活の書かれた日記のようなエッセイは、安心する。大きな山もドラマもないけれど、いつも私たちはいろんな感情に動かされて、泣いたり笑ったりして生きている。豊かな感情があって、そのおかげで淡々とした日常が生きられる。

ざらざらをさわる / 三好愛 / 晶文社

かわいい、不思議な生き物たちを描くことの多い、イラストレーター三好愛さんのエッセイ集。以前、個展でお会いしたとき、川上弘美さんが好きで、川上さんの「某」の装丁画の仕事は本当にうれしかったと聞いた。「ざらざら」という川上さんの本があるが、おそらくそこから引用されたタイトルかと思われる。

三好愛さんの絵が描かれている本、音楽、そうしたものはなんだか不思議でふわっとした、そんな内容のものが多くて好きだ。誰かの作品にそっと寄り添うように描かれる挿画や表紙絵は、誰かの表現をより親しみやすく柔らかいものにして、私たちの手元に運んでくれている。三好さんの人柄が感じられる、優しいエッセイ。

そんなふう / 川内倫子 / ナナロク社

川内倫子さんの撮る写真は、大好きな写真の一つだ。いつまでも見ていられるような澄んだ川のような写真。そんな川内さんのもとに生まれた新しい命とその生活の記録、エッセイ。

忙しく撮影や展示会の仕事も続けながら、子育てもして、日記も書いて、毎日を過ごす、淡々と描かれているが、とても大変な思いもあっただろうと思う。でも、彼女の写真が全くそこにたどり着くまでの苦労を感じさせないように、ここに書かれた文章もそれを感じさせない、どこまでも澄み渡った空のように淡くきれいなものだった。同じく出版された写真集の「as it is」も素晴らしいので、ぜひ。

どこにでもあるケーキ / 三角みづ紀 / ナナロク社

13歳のころを思い出してみる。中学1年生。全然子どもだった。ちょうど本をたくさん読み始めたのがこの頃だったろうか。

三角みづ紀さんの物語のような連詩。少し尖った、感情の揺れやすい女の子を描いている。詩の特別さは、青くさいまだ幼い女の子の感情の部分だけを掬い取ってみせてくれる。感情の動きだけで、その知らない女の子の1年間の様子を想像する。

意図しない成熟は残酷だ p.36

放っておいても、どんどんと成長していく年齢、日々は止まってくれないし、覚えることも増えていく。いろんな感情を知ることになる。

彼女がこれを書いていたというホテルヌプカはいつか行きたいホテルのひとつだ。そこからみえる景色をみたら、またこの本を読み返してみたい。

愉快のしるし / 永井宏 / 信陽堂

永井宏さんは、時空を超えて今を生きているのではないだろうか、と思うほど現代的な感覚の文章を残している。永井さんの言葉は、かっこよくてみずみずしい。どこまでも若くて、今を生きている。

無人島に持っていくとしたら、きっとこの1冊だ。太陽のような眩しい言葉はきっと無人島でも心強い味方になってくれる。そんな珠玉の言葉が集められたエッセイ。

海をあげる / 上間陽子 / 筑摩書房

切実な話題は、切実すぎて口にすることができなくなる。 p.218

沖縄では、切実な話題が日常にあふれている。ふらっと旅をしにいく私たちは、そこに安易に触れることさえできないでいる。本当はみんなで考えなきゃいけないことなのに。人が一人で抱えきれるようなものは本来、日常の些細な悩みやトラブルくらいで、それ以上のものを抱えて生きるのは、しんどい。しんどいに決まっている。海に土を入れる、土を入れたらそこにいる魚はどうなるか、人の生活は変わるのか。失ったものとこれから失うもの、その喪失をせめて少しでも一緒に受け止めたい。静かな家でこれを読む私は、その喪失を共有できないままでいる、ただ悲しみだけが残る。

いつかたこぶねになる日 / 小津夜景 / 素粒社

漢詩の世界、とか完全に意表を突かれた、と思った。なんだか足りないピースを埋めてくれたような、満足感がある。ひとつひとつの漢詩が、この著者の日常のなかにきれいに溶け込んでいて、それがとても自然で、すっと漢詩の世界に連れて行ってくれる。英語の雑誌を感覚的に読み流すように、漢詩をなんとなく読み流してみるのも楽しいかもしれない。新しいようで昔からある、おいしいものを教えてくれた。

暗がりで本を読む / 徳永圭子 / 本の雑誌社

本を読んだら、また本が読みたくなる。本のある場所で働いている人は、みんなどこか落ち着いていて、でも内側には本にたいするままならぬ情熱を抱いているような気がして、尊敬している。徳永さんは、本屋で働きながら、本に囲まれた生活をつづり、本を紹介してくれる。

わたしもたくさん本を読むけれど、まだ読んだことのない本なんて山ほどある。一生のうち、どれだけの本を読めるだろうか、人生は短いし、いつ終わるかもわからない。だから、たくさん読めるだけ読んでおきたい。

本を読んだ人が紹介した本を読み、私もまた本を紹介する。そうやって、本はつながっていく。言葉は残り、受け継がれていく。まだまだ、たくさんの本を読みたい。伝えたい。

この記事が参加している募集

読んでいただいて、ありがとうございます。お互いに気軽に「いいね」するように、サポートするのもいいなぁ、と思っています。