司法試験過去問解説 平成18年刑法第1問

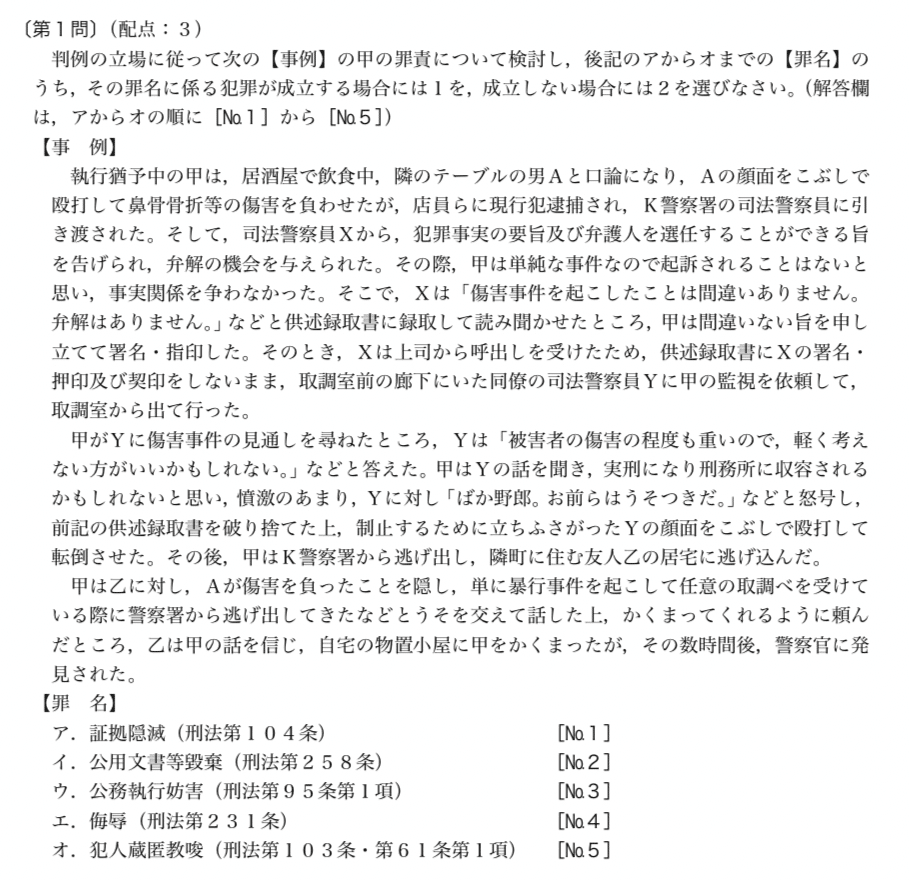

1 問題文

2 解説

本問は総合的な事例問題です。論文式試験との違いといえば、検討すべき罪名が分かっていて、そこから逆算して検討すべき甲の行為を特定しうるところが挙げられます。

問題となる行為は以下のとおりです。

ア、イと関係する行為→「甲が供述録取書を破り捨てた行為」

ウと関係する行為→「甲がYの顔面を拳で殴打して転倒させた行為」

エと関係する行為→「甲がYに対し怒号した行為」

オと関係する行為→「乙に対し甲をかくまってくれるように依頼した行為」

その後は、各行為が各罪名の構成要件に該当するのかを検討するだけですので、ひとつづつ検討していくことになります。

最終的な解答はア2イ1ウ1エ2オ1ですが、各行為がどのよう要件との関係で問題なっていて、その要件の実務上の解釈がどうなっているのかを確認認した上で、犯罪の成否を一つづつ検討してみてください。

3 チェックポイント

本問は論文式試験を解く能力と共通している部分があり、私としては短答式試験対策は、論文式対策にも通じるところがあると思っています。本問からも、問題文中の事実関係と法令上の要件の解釈との関係で罪が成立するのかについて問われているので、個々の条文の要件の意義、趣旨、実務上の解釈、学説と実務との整合性について刑法総論、各論いずれについても再度細かく確認することを改めて思い知らせる問題でした。改めて確認してみましょう。

4 次の問題へ

ここから先は

0字

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?