華道・いけばな 展示会への出展(①はじめに)

この度、わたしが所属している華道の流派での展示会へ出展いたしました。毎年、このゴールデンウィーク中の初夏に開催されており、前期・後期に分かれて4日間開催されます。

あまり、馴染みのない華道やいけばなの展示会について、

①はじめに

②準備から初日まで

③華展を観に行く

と、順を追って3記事に分けて綴っていきたいと思います。

日本の伝統文化のいけばなや華道、お花に興味を持ち、華展に足を運んでくださる方が増えると嬉しいです。

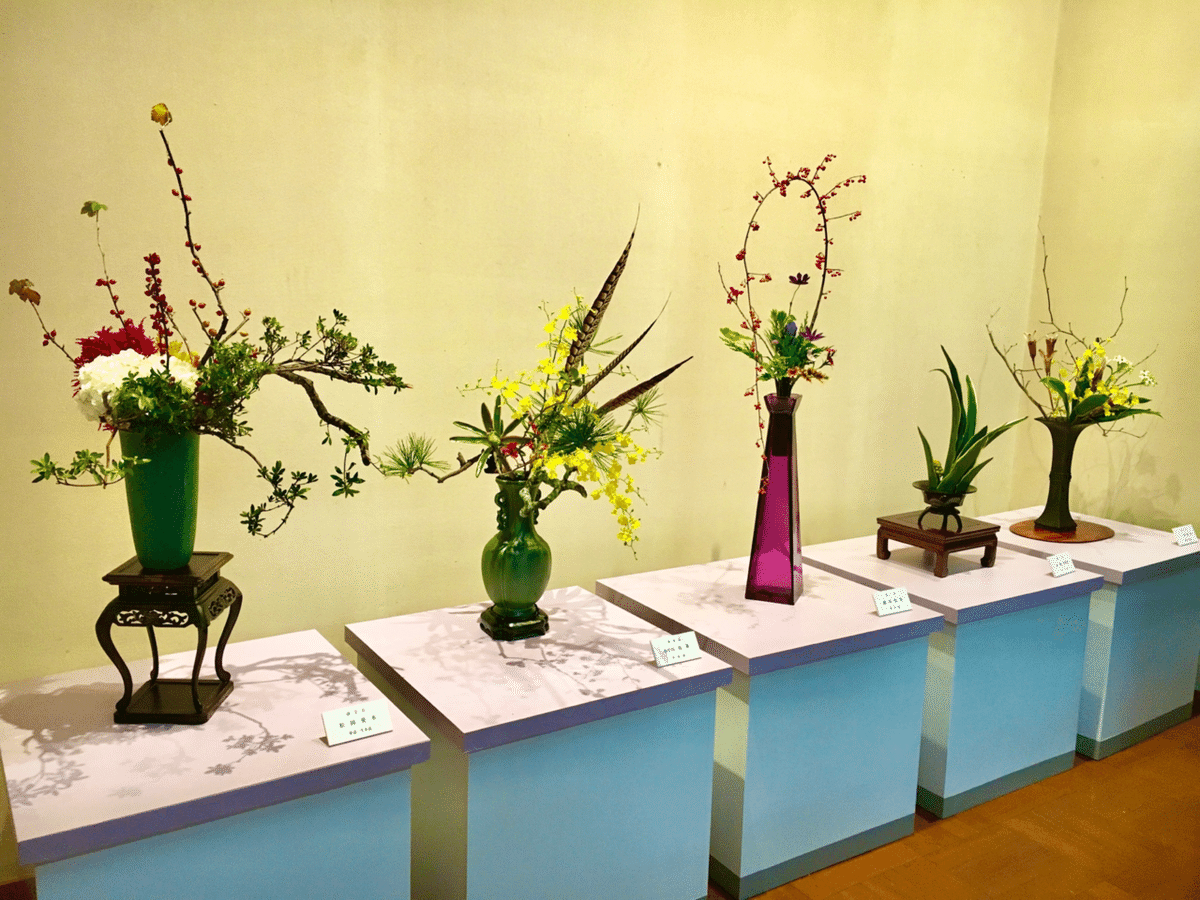

1.華展、花展とは

華道の展示会のことをいい、いけばな展とも呼ばれています。華道の流派によって展示施設を貸し切り開催されるものから、百貨店の催物会場で開催されるもの、流派が混合し開催されているのもと多数あります。

また、文化祭などで学生さんが開催しているものもあります。

2.出展するには?

まず、華道には「流派」があります。日本中に「〇〇流」と呼ばれる流派がたくさんあり、全国的なものから県内で独自に派生していった流派もあり、全国に300以上もあると言われています。

この流派内の構成を簡単にまとめると以下のようになります。

この「流派」は家元を中心に組織化されており、まずは先生の元で「入門」しその「流派」に所属します。先生の元でお稽古を重ね、やり方や技法を学んでいくことが必要となってきます。

いけばなには共通している部分もありますが、流派によって、花材や花器、生け方も様々です。華やかに生ける流派も有れば、少ない花材で生ける流派もあります。

3.出展している人や作品の種類は?

出展者は家元、理事の先生方から、先生にお稽古をつけてもらっている生徒さん方まで幅広く、作品についても、お生花・壁面・大作・中作・小品と分かれており、どの作品に挑戦するか決めることから、スタートします。

わたしの所属している流派では、お生花については別途入門が必要なため、誰でもができるわけではありません。

大作はスペースも大きく、作業が大掛かり、かつ時間がかかるため、複数人が共同で展示していたり、壁面・中作となってくると、お花の管理やそれなりの技量も必要となってくるため、お稽古を積み経験のある方が出展するのが多いです。

小品・盛花が経験の少ない人が出展しているかというとそうではありません。使いたい花器があったり、使いたいお花があったり、何年もお稽古を重ねている師範の方や先生は固定ではなく、その年によっていろいろな作品に挑戦しているからです。

それぞれの流派が合同で開催されるものは、それぞれの流派の特色がでて面白いです。使う花器や花材、技法が異なるため、勉強になることも多いです。

普段のお稽古とは違い、たくさんの方に見ていただいたり、先生方にも見ていただく展示会はお花選びから計画立てて、準備をしていきます。

また次のnoteにて、その過程を綴りたいとおもいます。

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?