縄文時代の言語とは?

この記事では、本アカウント(LangDicLab)が想定している縄文時代の言語について記載する。

・前半部分は主に概要と前提条件を記載

・後半部分に個別項目についてQA(問い・質問と答え)を記載

(QA形式のほうが、たぶん分かりやすいので)

記事内容に関する質問や(疑義を含む)コメントは大歓迎です。

本記事のコメント欄に率直なコメントをいただけると有り難いです。

縄文時代の概要

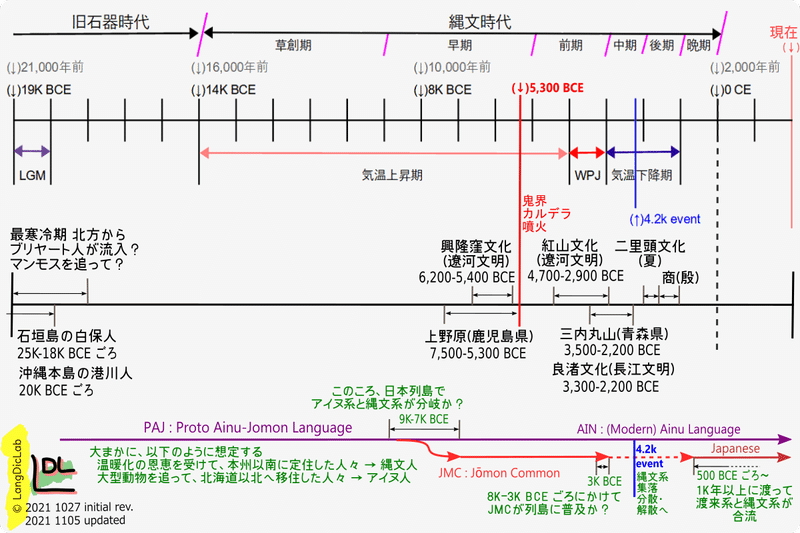

日本列島における時代区分で、今から約16,000年前~約3,000年前のおよそ1.3万年間続いた時代とされる。さらに、草創期/早期/中期/前期/後期/晩期の6つの時期に区分される。(以下の図をFig01.とする)

この記事では特に気温上昇局面か気温下降局面かに注目して、以下のように非常におおまかに時代を区分する。

(本記事では年代を記載する場合、以降BCE(紀元前)表記で統一する。)

LGM (Last Glacial Maximum) 最終氷期の最寒冷期

気温上昇期 14,000~4,000 BCE

最温暖期(WPJ) 4,000~3,000 BCE

(※)略称 WPJ (the warmest period in Jomon Era)とする

気温下降期 3,000~1,000 BCE

(※)気温下降期中に「4.2-kiloyear event」があった。

(およそ100年間継続する世界規模の気温低下・異常気象の時期を示す)

時代背景の重要事項

縄文時代を考える上で念頭に置くべき重要事項を以下に記す。

(1)「母系制」

縄文時代のほとんどの時期とほとんどの集団は「母系制」だったと考えられる。(戦争がほぼなかったとされる大きな要因のひとつ)

ものすごく端的に言えば、「女性が男性をほとんど当てにしない社会システム」と言えるだろう。母系制では、集団の長は年長の女性か年長の女性に認められた女性がつとめ、家屋などを含め集団の道具と見なされるものは代々女性が引き継ぐものとされた。日常生活のサイクルは、食料調達や土器・土偶制作を含め、ほぼ女性が回していたと考えられる。(男性も参加するが、原則的には年長の女性の管理下で動いていたと思われる。)

女性からみて男性の役割は、(1)子供を産むために必要 (2)たまに、大きな獲物や珍しいものを持ってくる 程度であっただろうと想像する。

「母系制」が1万年以上継続したことにより、以下のような現在の日本語の特徴が存在すると想定できる。

(a)(集団的な権力が生まれにくいので)古い語の発音があまり変化せずに後世に伝わった。

(b)言語は女性と女性、または女性と子供のコミュニケーション手段として発展した。ゆえに、重ね型オノマトペなど、発音しやすく直感的に分かりやすい語が頻繁に利用された。(しかも、男性を含めすべての人が子供のころに母親との会話で言葉を覚えるため、大人になっても、その語感を維持した。)

(2)自然災害など

直近1万年間のうち、日本列島最大級の自然災害が紀元前5,300年ごろに現在の薩摩硫黄島周辺で起こった「鬼界カルデラ」の巨大噴火と思われる。(Fig01.の赤色の縦線) この巨大噴火を契機として、九州南部や四国南部エリアに居住していた縄文人は壊滅的な影響を受けたと思われる。

(3)気温の変動

上記縄文時代の概要で示したように、大まかに気温上昇フェーズと気温下降フェーズが存在していた。縄文時代に限らず、人類集団の傾向として以下が言える。

(a)気温の緩やかな上昇または安定した気候フェーズ

→ 食環境が改善し、人口増加、大集落が生まれやすい。人々の交流による新しい発明や文化が生まれやすい。

(b)気温の寒冷化とそれに伴う異常気象のフェーズ

(雨量増加による洪水多発、寒冷化による植物の不作・動物への影響など)

→ 食環境が悪化し、集落が小さくなったり、解散したりしやすい。食料や住環境を求めて、いわゆる難民として未知の土地へに集団的移動が起こりやすい。

特に、(Fig01.に記載の)縄文時代中期の「4.2-kiloyear event」は全世界的な気候変動だと考えられ、日本列島を含む東アジア全体にも強烈なインパクトがあったと想定できる。縄文人に与えた影響も絶大で、ほとんどの集落が分散・解散へ向かったと思われる。

縄文時代に言語はあったのか?

→ Yes。当然あったと考える。ある程度の量の共通の単語を広域の集団で共有していたと思われ、それは言語だと言ってもいいと考える。ただし、現代語のような文法の概念は特になかったと想定している。 ▶脚注(*1)

ユーラシアの中心あたりに端を発し、スンダランドから引き継いだと想定。後述する「縄文共通語」もそれに含まれる。

そもそも縄文時代の言葉はひとつなのか?

→No。縄文時代に、ある集団が大陸から日本列島の流入した事例は何回もあったと思われる。集団のルーツや流入した時期によって、使っていた単語(音節)にかなり違いがあったと思われる。

ただ、後に日本列島の広い範囲に共通語のようなものができる過程で中心的な役割を持った集団(= 言語能力に優れた集団)が存在したのではないか?と思う。彼らはあらゆる自然現象に対する「名付け」と「単語の共有」に優れた集団であった。

「縄文語」って何? 本当にあるのか?

縄文時代に話された言語という意味ではYesと考える。

ただし、「縄文語」という単語はあまりにもあいまいであるため、本アカウントでは、「縄文共通語」(※)略称 JMC : Jomon Common Language)という概念を提案する。

現状想定している縄文共通語に関する仮説(tentative theory)としては、以下を想定している。

(1)経緯・由来

(おおまかな流れはFig01.に記載のとおり) 18K BCEごろに日本列島に流入したアイヌ・縄文祖語系集団を祖先とし、9K-7K BCEごろにアイヌ系集団と分岐した縄文系集団のうち、言語能力に優れた集団を中心として、日本列島各地に点在した集団との交流から次第に形成されていったと考える。

(2)成立と概要

最温暖期(WPJ) 末期の 3,000 BCEごろまでに成立し、日本列島全体にわたって普及したと想定する。 長野県諏訪地方~山梨県を中心地域として、北海道から九州に渡って似たような発音(音節パターン)を持つ単語群を共有した語を想定する。

どうやって縄文共通語を調査するのか?

人類学、考古学、古気象学、言語系統論などの成果を総合して、少しづつ近づいていく必要がる。本アカウント(LangDicLab)で鍵とする主アイテムは「地名」と「重ね型オノマトペ」である。

なぜ地名にこだわるのか?

現代に縄文共通語の痕跡が一番あるとしたら、それは「地名」であると考える。縄文人は、まだ本格的な農業が始まっていない世界で、地質・地形・気象・天体の運動などを観察しながら生活したはず。その経験と観察から特徴的なものに名前を付けていると思われる。

古い言葉を検討する場合、方言周圏論的なアプローチの仕方など、色々あると思うが、このアカウントでは特に地名にこだわるつもりである。

縄文時代の地名が現在まで残っているのか?

→ Yes と考える。当時と全く同じ発音ではないが、当時の音節と近い発音はかなり多く残っていると考える。

重ね型オノマトペとは何か?

「重ね型オノマトペ」とはオノマトペ(擬音語)のうち、「わくわく」、「どきどき」のように、同じ語を繰り返すタイプのオノマトペである。(詳細は別記事に記載予定)

縄文時代の言語は、渡来人の言語で置き換えられたのでは?

→ No と考える。

「弥生時代~古墳時代の大陸からの渡来人により、縄文人と縄文時代の言葉は消滅した」と考える人もいるだろう。この考えについて、以下の3点の理由からNoと考える。

(1)別記事で記しているように、as/usなどいくつかの特徴的な音節は、環太平洋の広い地域の地名に見られる例があり、弥生人とか渡来人という範疇では語れないほど幅広い範囲をカバーしている。

(2)大陸・朝鮮半島から日本列島に流入した人のうち第2世代目以降は、縄文人の母親に育てられ、縄文共通語によって言葉を覚えた世代がどんどん増加したと考える。

(3)「山の名前」や「川の名前」など具体的な自然物であり、かつ他の集団と共通する呼び方がないとコミュニケーションに支障をきたす種類の名前が存在する。そのような名前は、仮にその自然物の周辺住民が何らかの理由で入れ替わったとしても、呼び方は原則的に引き継がれると考える。▶脚注(*2)

縄文時代の言語はアイヌ語ではないのか?

→ No と考える。縄文の言葉とアイヌ語は別の言語と考える。

縄文人とアイヌの関係は以下の4つのパターンが想定できると考える。

(a) 日本列島に流入した縄文人=アイヌ(= アイヌ祖先)であった。

(a-1) 縄文の言葉はアイヌ語(アイヌ祖語)であった。

(a-2) どこかの時点で縄文の言葉とアイヌ語は分岐した。

(b) 縄文人とアイヌは別の時期に日本に流入した。

(b-1) 先にアイヌ祖語を持つ集団が日本列島に広く存在したが、ある時期に縄文系集団が琉球または朝鮮半島経由で流入した。

(b-2) 先に縄文系集団が日本列島に広く存在したが、ある時期にアイヌ祖語を持つ集団が北方から流入した。

とても難しい問いだが、本アカウントでは、上記のうち、(a-2) を想定している。(おおまかな流れはFig01.に記載のとおり) 18K BCEごろに日本列島に流入したアイヌ・縄文祖語系集団を祖先とし、9K-7K BCEごろにアイヌ系集団と分岐したと考える。(最温暖期に至る前の縄文早期(約7,000年前)までに分岐したと想定)

縄文文化とアイヌ文化はかなり異なっているように思えるが、縄文の言葉とアイヌ語は同系であると想定する。

脚注

(*1) 「文法」という概念は、主に文字の流通量が増加して以降に発展した概念と思われる。文字のない時代のコミュニケーションは共通の単語と表情とジェスチャーで成り立っていたと想定する。

(*2) 縄文人(= 文字のない時代を生きる人々)は、現代的な意味の組織を持っていないし、所属もしていない。よって、誰かが勝手に山の名前や川の名前を付けたり変えたりということはない。また、古くからある名前の呼び方を安易に変えたりすることは、(言霊的にもネガティブであるので、)彼らにとって不都合を生むことはあっても何の利益もない。

改訂(Revisions)

2021 1027 初版

2021 1031 改訂 「縄文時代の言語はアイヌ語ではないのか?」 を追記

2021 1105 改訂 画像(Fig01.)改訂 / アイヌ・縄文祖語 追記に伴う全体改訂

(以上)

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?