「普通」との付き合い方

普通って、すごく難しい言葉です。

「普通であること」に嫌気がさして普通を脱しようと努力しようとしている人もいれば、「普通であること」を目指してその枠内に収まろうとしている人もいますね。加えて、「人の数だけ普通がある」みたいな表現もあります。うーん、わからない。

ってことで、今日は普通について考えてみたいと思います。

なお、こちらは、全二回で考えていきたいと思います。

普通について考えてみよう

普通は固定の概念ではない?

普通という概念は「固定の概念ではない」ことは皆さんには明確だと思います。例えば、この時代、日本では、男女の権利は平等と考えられていますが、一昔前まではそうではありませんでした。

現在でもアフガンのタリバン政権では女性の学習の権利などが阻害されています。つまり、普通というのは一様ではなく、時代や文化、社会で変わりうるものですね。

では、誰が普通を決めるのか?

普通を決めるのは基本的にはマジョリティであると考えます。

もちろん、権力者が「こうだ」と決めたことは一般的に普通になりえますが、それをマジョリティが承認しければ、結果的に普通として浸透しません。なお、承認の方法については何でもよいので、強制的に承認させることも可能ですし、過去はそういう時代もあったことでしょう。

とはいえ、マジョリティに明確な意思はありませんし、マジョリティの構成員も各々、普通に関する感性は異なるでしょう。

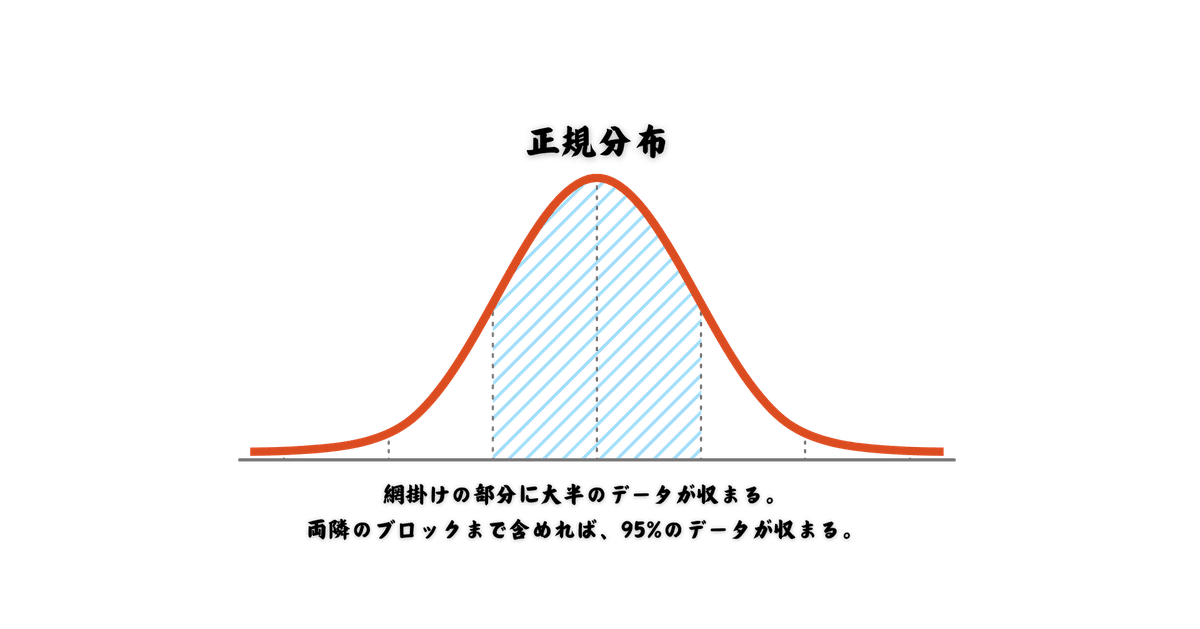

ってことは、無意識に正規分布のようなものが出来上がっていて、その中心点あたりが、なんとなく、普通になっている、ってことだと思われます。

以下が、正規分布のイメージです。実際の「普通」という意識がこれほどまでにきれいな図に収まるとも思えませんが、概ね、こちらに近いでしょう。

正規分布的な普通について

おそらくこれが「実態としての普通」に近いと言えるでしょう。

だから、「普通になりたい」と考える人はまず、「観察をするべき」だと言えます。そして、「こういうときに平均的にこういうリアクションをするのが普通」であると、学習すればいいわけですね。

私は趣味に「人間観察」と記載するような斜に構えたような、あるいは、気取った人間ではありませんが、「人間観察」はわりと丹念に行ってきました。それは「普通を学習するため」です。私はどちらかと言えば、正規分布の外れ値をとるような考え方をしてしまうところがあるので、社会の中で阻害されずに生きるにはこれが必要な行為でした。

別に過度に普通に合わせるわけではなく、「普通の在り方を尊重する」ためにこれが必要な行為であると考えたのですね。

逆に言うと、これができなかった時分はかなり苦労をしましたし、逆にこの在り方にだけ強く束縛されているときも辛かったですね。

普通に対する怨念

世の中には普通に対する怨念が溢れています。

例えば、哲学者にして思想家のミシェル・フーコーはゲイでエイズで死亡しましたが、当時は現在のようにLGBTに寛容な世の中ではなかったため、彼は自らのマイノリティ性に苦労し、攻撃的な思想を抱きました。

この点については第二回のレビューでもう少し詳細に考察したいと思います。

しかし、現在、マイノリティはマイノリティなりのゲリラ戦法のようなものを展開させていると言えます。特にSNSがあるこの時代、

「疑問を呈する見方」を提唱したり、

「マジョリティの倫理観をついたり」することで、

マジョリティの価値観の中心(正規分布の中心)にはなれなくても、自らの存在を許容するような考え方を普通とするよう訴えかけることができます。

そう、この時代は、SNSがあることにより、

「絶えず普通が揺れ動く不安定な時代」を迎えているとも言えます。

「価値観の多様化」、それは、「価値観の不安定な時代」とも言えます。

それゆえ、「自分のあたりまえが容易に崩れ去る」怖さがありますが、この点は意外と指摘されていないように思います。

普通のこれから

普通はこれからどうなっていくのでしょうか。

つまり、「無数の正規分布的な普通が乱立する」時代を迎えることも可能です。なぜなら、SNSでは「同じ考えの人だけで集まることができる」からです。エコーチェンバー現象といった名前もつけられていますね。

しかし、日常生活では、やはり、マジョリティの普通に合わせなくてはならない。だから、日常生活は「マジョリティの普通に合わせながら」、SNSでは「自分の考えに近い普通の中で生活する」という、アンビバレントな状況で人々は生活することになるのでしょうか。

やはり、社会制度を営む上では、ある程度のマジョリティによる正規分布的な普通が必要とされることはこれからも変わらないでしょう。

だから、どうすればいいのかというと

社会制度を営む上での「合理的な普通」と、

非常に自由な「私的な価値観として抱ける普通」とを、

両立させていくこと。

両者を混同しないこと。

あくまで、両者は目的が異なるので。

両者が混同されると、無益な憎しみや言い争いがなくなることはないでしょう。例えば、宗教は本来、文化的な文脈が異なる場合は、前者から後者にスライドされるべきであると思います。

前者には「合理性」を。後者には「尊重」を。

また、両者の境界に位置するような問題はやはり政治的に慎重に対応していくしかないでしょう。

「自分の普通を押し付けるということは誰かの普通を壊すと言うこと」

そして、ある程度のバランスを持って生きていくこと。

そんな在り方が必要なのかもしないですね。

孔子にしろ、アリストテレスにしろ、東西を問わず、歴史に名だたる思想家が、「中庸=バランス」が大事だと説いているのは非常に興味深いですね。

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?