強迫性障害

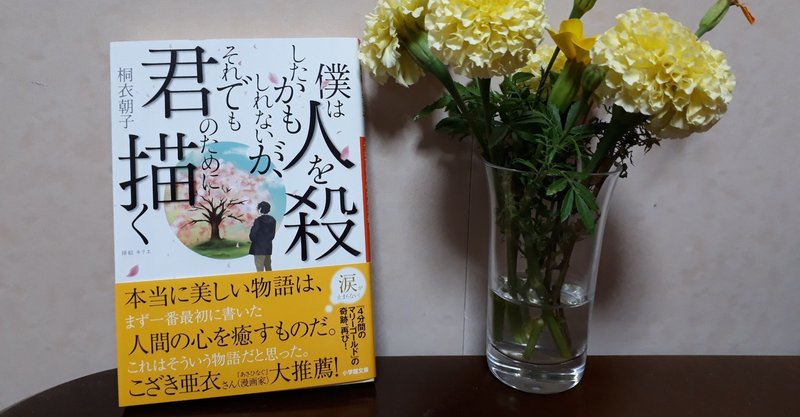

五月に出した新刊『僕は人を殺したかもしれないが、それでも君のために描く』のテーマの一つは「強迫性障害」だ。主人公圭司は強迫性障害を抱えている漫画家。私はこの小説を通して、強迫性障害というものがどういうものなのか、少しでも多くの人に知ってもらいたかった。

「強迫性障害」と聞いて、「ああ、そうなんだ」と、何の引っ掛かりも持たない人は、自身が同じ障害を持っているか、身近にいるかのどちらかだろう。

私は、この本の出版をきっかけに障害をカミングアウトした。同じ障害で苦しんでいる人達に伝えたかったのだ。「あなただけじゃない。私もよ!」と…。

私が強迫性障害を発症したのは、次女を出産して数ヶ月後。産後うつと強迫性障害のダブルパンチで、私の人生で最も辛い暗黒の時代だ。娘達は小児科の看護師さんから「大変ねえ」と同情されるくらい虚弱だった。

あの頃、私はいつも怯えていた。見えない手が、幼い命を奪っていきそうで怖くてたまらなかった。姉が幼くして亡くなっていたことも不安要素の一つだったのかもしれない。

とにかく、病気をさせないように、私は必死だった。見えない菌が怖くて、頻繁に手を洗うようになり、どんどんエスカレートして、一歩でも外に出たら(例えば、宅配の人が来て門のところまで出ただけでも)、シャワーをして髪まで洗って全部着替えていた。娘が幼稚園から帰ったら、娘もお風呂に入れて、制服も毎日洗っていた。人が作ったものは食べられなくて、何年もの間外食もお茶することもできなかった。

娘達の口に入るものが心配で、マヨネーズ、ケチャップまで手作りし、缶のジュースに異物が混入しているような気がして、茶漉しで濾してから飲ませた。

上の娘が幼稚園からもらってきたひよこのゼリーを、下の娘がチョンと手で触っただけで、私はパニックになって娘を叱り飛ばした。娘は今でもあの時の恐怖を覚えているそうだ。

私にとって最も辛いのは、娘達に幸せな子供時代を送らせてやることができなかったこと。私自身、寂しい子供時代を過ごしたので、せめて我が子には暖かい家庭を与えたかったのに、叶わなかった。

私は自分自身を憎んでいた。

神様からも嫌われていると思っていた。ダメな人間で、ダメな母親だから…。

強迫性障害にはいろんな症状(私は「お題」と読んでいる)がある。

潔癖症以外にも、目についた物の数を数えなければならないとか、「あれはどこにあるかな?」と思った時、すぐに探し出さなければならないなど、様々な「お題」があった。

特に苦しかったのは、気づかないうちに、誰かの死の原因を作ってしまったんじゃないかという妄想にとりつかれることだった。例えば、スーパーで買い物中に、走り回っていた子供が私にぶつかったりしたら、「あの子は、打ち所が悪くて死んでしまうかもしれない」と、喉がつまり、心臓がばくばくして、夜も眠れなくなった。

鬱と強迫性障害の症状に加速度がつき、日に日におかしくなっていく私を、夫は「お前は頭がおかしい。早く治せ」と責めたてた。

夫は子供のことにあまり関心がなく、次女が肺炎になった時ですら全く心配しなかった。

ある時、夜中に娘が高熱を出して台所で氷枕に氷を入れていると、夫が自室から飛び出してきた。普通は「誰か熱出したの?」と聞くところだが、夫は開口一番「氷のかけらが床に落ちてるじゃないか!床が腐ったらどうする!」と怒鳴って、そのまま部屋に戻った。朝になっても、どっちの娘が高熱を出したのか、具合はどうなのか一言も聞かず、ただ「俺にうつすなよ」と言って仕事に出かけた。

夫はしょっちゅう無断外泊をし、連絡が取れないこともしばしばあった。

あれは、娘達が小学生の頃だ。夫はどこかに旅行していたらしく、二週間連絡がなかった。その時、何日も高熱で寝込んでいた下の娘がポツリと呟いた。

「私がこんなに具合が悪いのに、お父さんは旅行してるんだね」

夫が旅先から電話をしてきた時、初めて私はキレた。

「旅行でもなんでもすればいい。だけど、せめて子供に電話くらいしてやったらどう?」

それから夫は、電話だけは時々入れるようにはなったが、他は何も変わらなかった。

愛情薄い父親と、心を病んだ母親…、姉妹特別に仲がいいのは、当然の結果かもしれない。そして二人が漫画家になったのも、問題のある家庭の中で、楽しい想像の世界を創り出していくうちに、想像力と創造力が養われたからじゃないだろうか。そう思うことで、私の罪悪感や後悔の念は少しだけ癒されたりもする。

あの頃の私は、一日を生き延びるのが精一杯だった。とにかく朝が怖かった。朝の目覚めとともに、絶望と恐怖が私を襲うからだ。

「今日一日を、どうやって生き延びよう」

そんな日々だった。

私にとって世界は、バイ菌と鎌首をもたげた毒蛇に囲まれているような、恐怖に満ちた場所だった。

病院がものすごくものすごく苦手な私は、医療に救いを求めるということは考えてもみなかった。

一度だけ、苦しい胸の内を友人に話したことがある。後日彼女から「世界がもし百人の村だったら」という本を紹介された。この世界には、飢えている人、家の中に小銭すらない人、安全な水を飲むこともできない人がたくさんいるというのに、「誰かを殺してしまったかも」などと、ばかげた妄想に怯えたり、一日に百回も手を洗わなくてはならないなんて、「贅沢病」に思えたのかもしれない。

それ以来私は、自分の障害について話すことはなくなった。

そのせいで、人に不快な思いをさせてしまったことが何度もあった。例えば、知り合いの家に行くことがあって、そこでお茶を出されたのだけれど、どうしてもそれを飲むことができなかった。その人は露骨に嫌な顔をしていて、私は申し訳なくてたまらなかった。その罪悪感たるや…。

私のことを神経質な奴だとか、無礼な奴だとか思った人は何人もいるだろう。

この障害は、他者の理解を得ることが難しい。

一日に百回以上も手を洗ったり、「もしかしたら、自分の行動が原因で人を死なせてしまったかもしれない」と恐怖で眠れないなんて、理性で考えたらばかばかしい限りだ。その恐怖や不安を理解してもらうのは、本当に難しい。

強迫性障害を抱えている人はすごく多いけれど、隠して生活している人の方が多数派なんじゃないだろうか。理解してもらうことを諦めて、一人で苦しんでいるのだ。私のように。

トンネルの中にいるような日々に、小さな光が見え始めたのは四十代半ば頃。

娘達が中学に入り、あまり病気をしなくなって、やっと私は自分のことを考えられるようになったのだ。

「このままじゃ、ダメだ。不幸な母親と暮らしていたら、娘達まで不幸になってしまう。なんとかしなくては!」

私は人生の軌道を修正するために一念発起し、大学に入学した。幸いなことに環境の変化がプラスに働いたおかげで、強迫性障害は良くなっていった。

二年生になった頃には外食も楽しめるようになったし、外から帰っても、全身を洗うなんてこともしなくて大丈夫になった。障害と折り合いをつけながら暮らせるようになったのだ。

とは言え、完治したわけではない。今でも外から帰ったら全部着替えるし、しょっちゅう手を洗う。

車で走っていて、誰かを知らない間に怪我させたんじゃないか、猫をひいてしまったんじゃないかと怯えることもある。年に二、三回は、その恐怖のために、車をUターンさせてしまう。だけど、あのひどい頃に比べたら本当に楽になった。

強迫性障害という病がとてもとても苦しいということを多くの人が知ってくれたら、この障害で苦しんでいる人はすごく生きやすくなると思う。

「私キョーハクなの。だからこれが気になっちゃって、こんなことしちゃうんだよね」とさらっと言えて、「ああ、キョーハクなら仕方ないな」と受容されるような世の中になったら、どんなにいいだろう。

「強迫性障害」について辞書やインターネット説明されていることを簡単にまとめてみた。

自分で「こんなことを考えるのはばかばかしい」とわかっていても、意思に反して浮かんでくる考え(強迫観念)によって引き起こされる不安や恐怖を打ち消すために、なんらかの行動(強迫行動)を自分に強いる。

例えば、横断歩道を渡る時に必ず右足から出るとか、何度も戸締りを確認するとか、頻繁に手を洗ったり、自分が触れるものを消毒する等々。

そういう強迫行為は、程度の軽いものならどんな人にもみられるもの。しかし、強迫観念や強迫行為の程度が強すぎる場合、日常生活上のエネルギーのほとんどを費やし、通常の社会生活が困難になって、本人はとても苦しく、辛い。周囲の人の理解が最も重要になる。

アメリカのドラマや映画には、強迫性障害を抱えるキャラクターがしばしば出てくる。ジャックニコルソンとヘレン・ハント共演の『恋愛小説家』は、アカデミー賞主演男優賞、主演女優賞を受賞した名作だが、ジャック・ニコルソン演じる小説家は、強迫性障害。あの脚本家は本人か、近い人が強迫性障害を持っているに違いないと私は確信している。それくらいリアルに描かれていた。

大人気ドラマ『クリミナルマインド』のシーズン4―22話「闇夜に浮かぶ観覧車」で、強迫性障害を抱える犯人役を演じたアレックス・オロックリン(人気ドラマHAWAI FIVE0の主役)は、自身も強迫性障害だ。

文豪泉鏡花は「潔癖症」で有名だが、彼は間違いなく強迫性障害だ。潔癖症などという可愛らしいものではない。

食べ物は全て火を通し、菓子はアルコールランプで炙って食べ、お辞儀をする時は、手の甲を畳につけ、外出時に着た着衣は捨てたという。

チャールズ・ダーウィンやナイチンゲールも強迫性障害だった。

『僕は人を殺したかもしれないが、それでも君のために描く』は、強迫性障害という病を抱えて生きる人達に、少しでも寄り添ってあげられたら…という想いを込めて書いた。

私の声は誰かに届いただろうか…。

この本の帯は、娘達が仲良くさせていただいているご縁で、「あさひなぐ」の作者こざき亜衣先生が書いてくださった。

帯にはこう書いてある。

「本当に美しい物語は、まず一番最初に書いた人間の心を癒すものだ。これはそういう物語だと思った」

私はこの帯を読んだ時にハッと気づいた。主人公圭司を通して自分の苦しみを吐き出していたことに。まるで幼な子が母親に「ここが痛いんだ。とっても痛いんだ」と泣きながら訴えるように…。

誰かを癒したいと思いながら書いた物語によって、私は確かに癒されたのだ。

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?