既存不適格建築物の増築についての解説

こんにちは、今日は建築基準法の解説記事を書こうと思います。テーマは既存不適格建築物の増築です。建築基準法において既存不適格建築物に関する主な条文は法第3条、法第86条の7です。これらの条文は非常に分かりにくく、一回読んだだけでは理解するのは困難だと思います。

今回の記事では、法文の構成を理解するために、法文に色付けしながら読み解いていきます。

法第3条

まずは、法第3条から解説していきます。下記に法文に色付けしたものを載せます。

2色で色分けしています。以前の記事で記載したこととも重複しますが、「規制」に関わる部分は「赤」、「緩和・適用除外」に関わる部分は「青」で色付けすることにより、条文の構成が分かりやすくなります。

また、色付けする範囲については、修飾語などを削ぎ落とし、その条文の内容が最低限理解できる部分に限定します。色付けされた部分だけを読んでも大体の内容が理解できるようになっているかと思います。もちろん、色付けされていない部分も重要ですが、まずは条文の構成を理解する必要がありますからこのような色付けをしています。

では、具体的に条文の中を読んでいきましょう。

法第3条第1項と第2項は建築基準法の適用除外を定めた条文です。従って青色で塗りました。第1項のについては第一号〜四号まで列記されておりますが、全て文化財関係の条文であることが分かると思います。第1項については今回のテーマである既存不適格建築物と関係が薄いので詳しくは話しませんが、既存不適格建築物以外でも建築基準法の適用除外を受けられる場合があるという程度のことを知っておいてもらえれば良いかと思います。

第2項については今回のテーマである既存不適格建築物を扱った条文です。建築基準法の施行又は適用の際、現に存在している建築物は、建築基準法の規定を適用しないと定めています。法律上に名称が出てくる訳ではありませんが、この第2項で規定される適用除外を受ける建築物を「既存不適格建築物」と言います。

次に第3項を読んでいきます。最初から読んでいくと、前項(第2項)の適用除外について定めた条文であることが分かります。つまり、既存不適格建築物でも、一定の条件を満たすと、建築基準法が適用されてしまうことを記しています。第2項は適用除外の条文なので青色で塗りましたが、建築基準法の規制の適用除外の適用除外の条文なので、規制の条文であるとも言えます。(否定の否定が肯定であるのと同じです。)従って、第3項は赤色で塗りました。

条文を読み進めると、既存建築物でも建築基準法が適用される場合は、第一号〜第五号の5つあることが分かります。第一号、第二号は法改正などの前から元々違反だった建築物、第五号は法改正後も適法な建築物のことを言っています。第三号と第四号は、増築などをする場合です。つまり、既存不適格建築物を増築する場合は、既存部分を含めて現在の法に適合する必要があります。なお、このことを既存不適格建築物の遡及適用と言います。

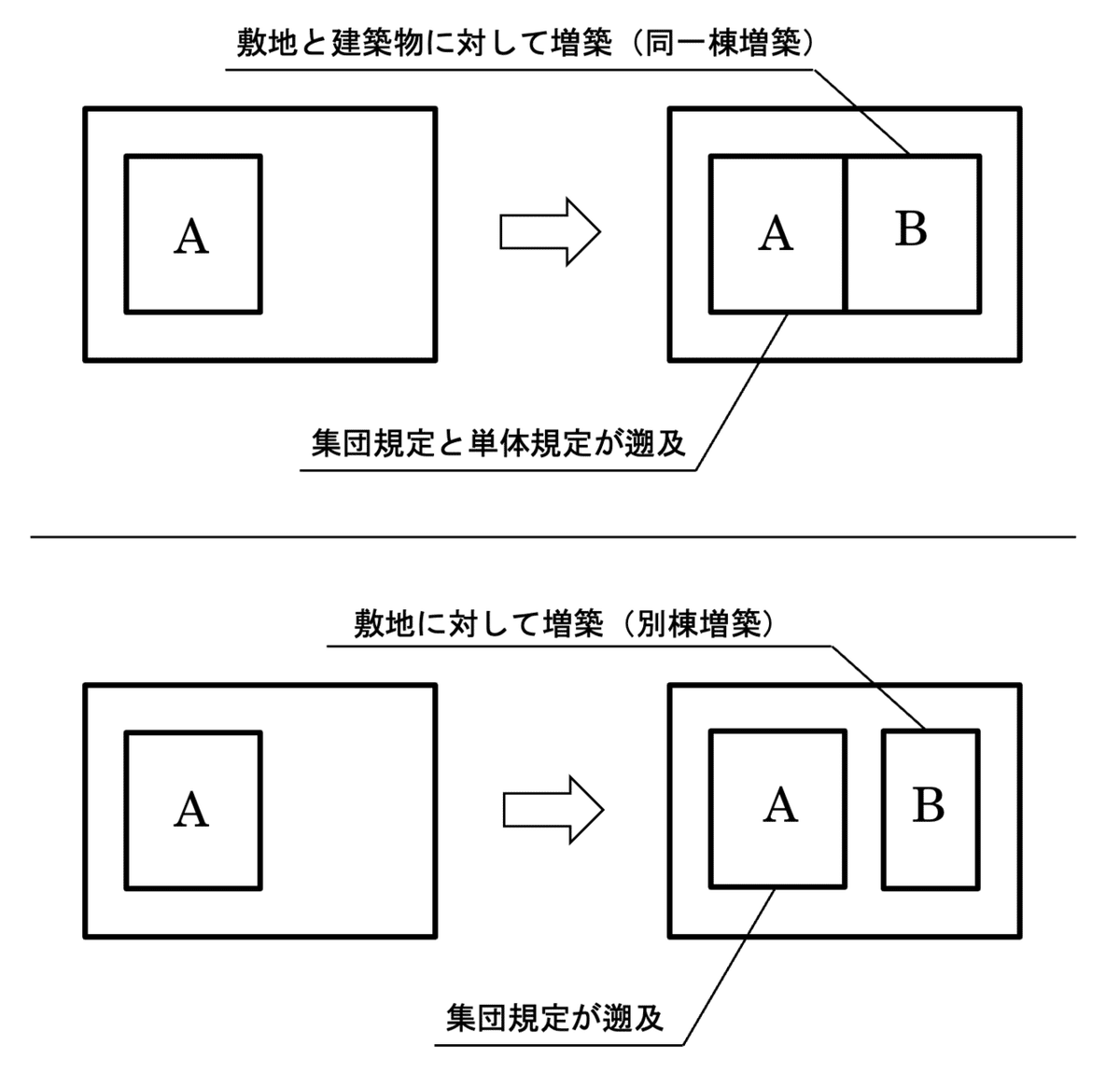

ここで、同一棟増築と別棟増築では遡及される範囲が異なるので注意しましょう。下の図をご覧ください。

第3項第三号の既存不適格建築物の遡及は、建築物と建築物の敷地のそれぞれに適用されます。従って、同一棟増築の場合は、敷地に対しての増築であると同時に、建築物に対しての増築でもあるため、既存建築物Aに対して、敷地の規制(集団規定)と建築物の規制(単体規定)の両方が遡及適用されます。それに対し、別棟増築の場合は、敷地に対しての増築ではありますが、建築物としては新築であるため、既存建築物Aに対して、敷地の規制(集団規定)のみ遡及適用され建築物の規制(単体規定)は遡及されません。

※集団規定と単体規定については、こちらの記事で解説しています。

法第86条の7

続いては、法第86条の7の解説をします。条文がかなり離れていますが法第3条と関係の深い条文です。同様に色付けします。

法第86条の7は法第3条の適用除外を定めた条文です。つまり、増築などをする場合でも既存不適格建築物を遡及適用しなくていい場合を定めています。法第3条は適用除外の適用除外、つまり規制の条文であったので、赤色で塗りましたが、法第86条の7はその適用除外ですので、青色で塗っています。あえて、分かりにくい言い方をすると法第86条の7は適用除外の適用除外の適用除外の条文とも言えます。

灰色で塗っている部分は条文が羅列されている部分です。非常に長く読みにくいので一つの塊だと捉えて読んでほしいため灰色表記としました。「〜の規定により法第20条『等』の規定を受けない建築物について〜」と脳内変換しましょう。

第1項〜第4項全てが法第3条の適用除外の条文です。主な内容については、図に記載した通りですが、具体的な内容は施行令に委任されています。第1項は政令で定める範囲内(小規模な場合など)の増築などを場合は既存不適格建築物のままで良いとしています。具体的には施行令第137条の2〜137条の12にその範囲が定められています。そして、基準法の条文ごとに適用除外が受けられる条件が異なっています。例えば、構造耐力関係の基準(法第20条)については施行令第137条の2に定められた一定の条件を満たせば適用除外を受けることができるようになっており、一方で、用途規制(法第48条)については施行令第137条の7に定められた一定の条件を満たせば適用除外を受けることができるようになっています。

法第86条の7第2項は、一の建築物であっても独立部分とみなせる場合、増築等をする部分以外の部分を構造耐力関係の基準(法第20条)等の適用除外としています。具体的な条件は施行令第137条の14に定められており、エキスパンションジョイント等の構造方法のみで接している場合は適用除外とすることができます。

法第86条の7第3項、第4項の解説は省略しますが、第1項、第2項と同じく、施行令で詳細な条件が定められています。

まとめ

今回は、既存不適格建築物の増築について解説しました。法律を読み解く上で、規制に関する条文なのか、規制の適用除外に関する条文なのかを区別することが重要だと思います。法第3条と第86条の7は適用除外に適用除外を重ねる複雑な条文であるため、今回解説したとおり、色分けしながら読み解いていくことをお勧めします。