一級建築士の学科試験を独学4ヶ月で合格した話

2019年12月、僕は一級建築士に合格しました。

学科試験については学校には通わず、4月から勉強を始め7月末の試験に臨みました。独学の場合、選択できる教材が少なく、かなりの試行錯誤が必要でした。この記事では僕が勉強で使用した教材の紹介と勉強法について解説したいと思います。これから試験を受けられる方の参考になることを願います。

勉強を開始する時期について

僕の場合、思い立って4月から7月までの4ヶ月間勉強を開始しました。所感として少し勉強が不十分だと感じましたが、合格することができました。4月から勉強を始めるのは全然アリだと思います。

「何かを始めるのに遅すぎるということはない」とよく言われますが、僕もそう思います。

教材一覧

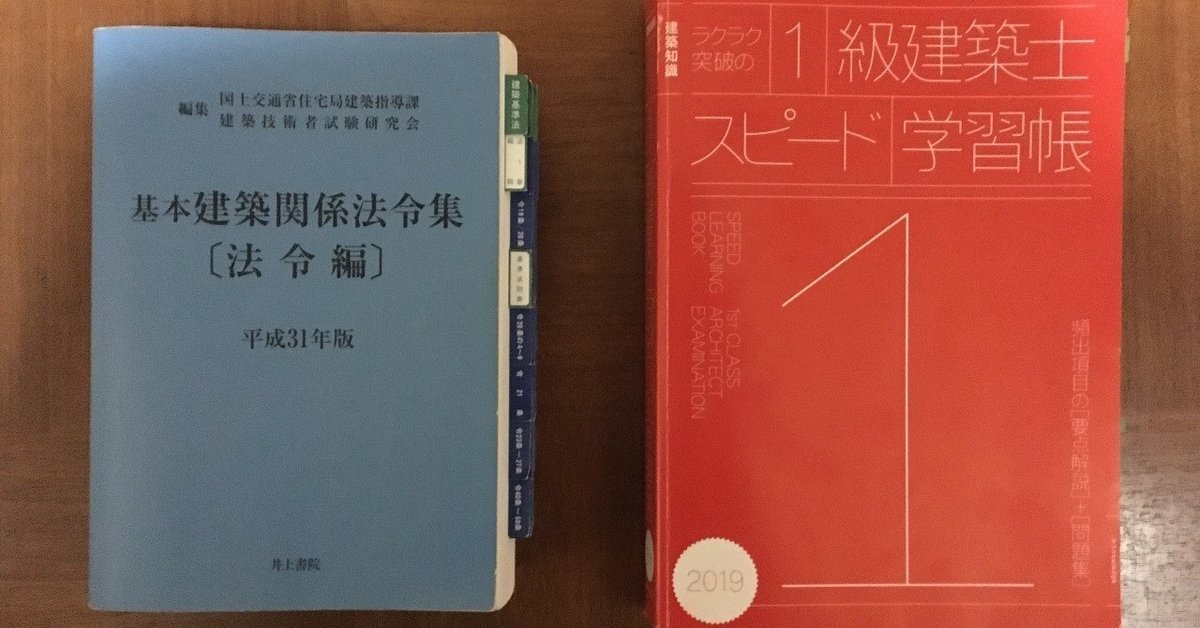

使用した教材は下記のとおり

① 基本建築関係法令集 法令編

② 1級建築士試験学科過去問スーパー7

③ ラクラク突破の1級建築士スピード学習帳

④ 「1級建築士」受験対策(iPhoneアプリ)

⑤ TAC建築士講師室ブログ井澤式比較暗記法(ウェブサイト)

①〜③が書籍、④はiPhoneアプリ、⑤はウェブサイトです。

一つ一つ解説していきます。

①法令集

①の法令集については、法規の試験に持ち込んだものです。どこの出版社のものを選択するかは、お好みでいいと思いますが、発刊年に注意してください。受験する年の1月1日時点で施行されているものが出題されるはずです。受験要領で確認してください。僕は仕事で使い慣れている井上書院の法令集を使用しました。この法令集は毎年1月に発刊されるようです。学科試験のある年の1月に発刊されるものを買ってください。

インデックスについては、付録のものを使いました。貼り付ける箇所は多すぎると使いにくくなると思われるので注意してください。各法律及び主要法律の政令の見出しは最低限貼り付けましょう。また、「建築基準法施行令」については「試験によく出るインデックス」を貼り付けるといいと思います。なお、「建築基準法」については、第1条と別表の2箇所だけに貼るのがシンプルでおすすめできます。

↓インデックスの貼り方の例

②過去問

過去問もお好みでいいと思います。僕は過去7年分掲載されているものを使用しました。それ以上は解いていません。7年分を1周以上2周未満解きました。本当は全て2周するのが望ましいと思いますが、4ヶ月では時間が足りませんでした。

③テキスト

テキストは建築知識編集のラクラク突破の1級建築士スピード学習帳をおすすめします。市販のテキストは内容が薄く頼りないものが多いですが、このテキストは比較的充実しています。具体的にいうと某専門学校の市販テキストが約350ページしかないのに対し、このテキストは約550ページのボリュームです。とはいえ、試験で出る範囲を全て網羅できているとは言い難いので、勉強しながらテキスト中に書き込みを加えることをおすすめします。

読む必要があるのは、法規以外のところです。法規は過去問中心の勉強となります。(後ほど解説します。)

④スマートフォンアプリ

通勤で電車に乗っている時などに空き時間がある人にはスマホアプリを使うことをおすすめします。僕が使用したのは「1級建築士」受験対策という有料アプリです。法規以外の過去問が勉強できます。

スマホアプリをおすすめする理由としては、空き時間を有効活用できることです。電車の中では過去問を解くことを習慣化できるといいと思います。また、テキストを持ち歩いていない時で勉強できるのが魅力です。勉強するハードルもかなり下がります。ホントに勉強するのにいい時代になったわ!

⑤お役立ちウェブサイト

資格の学校TACのブログはかなり役に立ちます。なんと無料で閲覧することができます!このブログの魅力は暗記法(語呂合わせや考え方)を紹介しているところです。とても分かりやすいので勉強を始めたばかりのころに読むことをおすすめします。

「法規」の勉強法

法規とそれ以外では勉強法が少し異なります。まずは法規から解説します。法規は過去問と法令集を使って勉強します。テキストはなくてもいいと思います。

おそらく、初心者は過去問をいきなり解こうとしても苦戦すると思います。まずは時間を測らず、分からなければすぐ答えを見て理解することをおすすめします。その際、選択肢の正誤に関わる法令根拠にアンダーラインを引いてください。引くのは受験要領の範囲内で行いましょう。色は使い分けることができます。僕は2色を使い、「規制」に関わる条文は「赤」、「緩和」に関わる条文(ただし書きなど)は「青」で引きました。

問題を解くことに慣れ、線引きがある程度できてきたら、時間を測って実施しましょう。法規は他の科目と比べて圧倒的に時間制限が厳しいです。

勉強を繰り返し行って来ると、法令が自然と覚えられ、毎回法令集を引かなくても、正誤の予想がつけるようになって来ると思います。そうなったら、誤りの選択肢だと思われるものだけを法令集で引くと、解くのが速くなります。ただし、これができるようになるのは勉強の終盤なので、最初のうちは、暗記するのを意識しなくていいと思います。(法令を暗記するかどうかは人によって様々な意見があると思いますので、自分にあった勉強法を見つけてください。)

僕は法規を仕事で扱った経験があったため、そこまで抵抗はなかったですが、他の科目と比較すると取っつきづらい科目かと思います。ただし、毎年出題される法令の大まかな内容、順番はあまり変化していません。過去問を繰り返し解くことで慣れてくると思います。

また、問題を解く順番も工夫してみてください。僕は、建築基準法の単体規定は複雑で解くのに時間がかかるので最後にとっておき、落ち着いて臨めるように工夫しました。

「計画」「環境・設備」「構造」「施工」共通の勉強法

この4科目は、過去問を解くより先にテキストのスピード学習帳を読むことをおすすめします。テキストを最初に読むことで知識を修得する骨組みを作ることができ、その後に過去問を解くことで知識が定着しやすくなると思います。

スピード学習帳は勉強の基礎となります。これに記載されていることは全て覚えるつもりで勉強しましょう。2〜3周読むことが必要かと思います。また、過去問など他の教材で得た知識でスピード学習帳に記載されていない内容は、スピード学習帳に手書きで書き込むと良いでしょう。自分なりの覚えやすい学習帳にしてみてください。

また、スピード学習帳は、過去問が単元ごとに挿入されており、覚えた知識をすぐに確認できるのがいいところです。

スピード学習帳と併用してTACのブログも読んでみてください。スピード学習帳の勉強は丸暗記がメインで考え方が分かりにくいところも多いです。そんな疑問が、TACのブログで解決されることが結構あります。

また、語呂合わせが紹介されているのもいいところです。「構造」や「施工」については、数字の羅列を丸暗記しなければならないところも多く大変です。語呂合わせでサクッと覚えましょう。慣れてきたら自分のオリジナルの語呂合わせを作っても良いでしょう。

スピード学習帳の1周目が読了したら、スマホアプリと紙の過去問題集を使って勉強しましょう。通勤電車などのちょっとした空き時間はスマホアプリ、休日のがっつり時間が取れる時は紙の過去問を解きましょう。2周以上することが目標です。

まとめ

・法規は過去問を繰り返し解くのみ

・他4科目はスピード学習帳をメイン、TACブログをサブ

・慣れてきたらスマホと紙の問題集を繰り返し解く

以上、参考にしてください!

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?