【講座】環境の哲学 第3回 環境主義の誕生とその問題意識(後編)

みなさんこんにちは。これから前回に引き続き【講座】環境の哲学を進めていきたいと思います。よろしくお願いします。

この講座では、前回と今回を通じて環境主義の成立過程をテーマに話を進めていきます。環境主義は、わたしたちが用いている今日的な意味での「環境」の概念の生みの親となった思想のことです。

前回の復習

【前回(第2回)の内容】 環境主義の誕生とその問題意識(前半)

「環境」という言葉に伴うイメージ

そもそも「環境」とは何か?

1960年代の時代の情景と環境主義が成立するまで

前回は、その前半ということで、まずは私たちの「環境」という言葉の持つイメージの問題を振り返り、その後、「環境」概念そのものについて深く見てきました。

少し復習をしておきましょう。

まず私たちが「環境」と言うとき、そこには微妙に異なる四つの意味が含まれていました。具体的には、第1に、特定の主体を想定した場合の“単なる外界”という意味、第2に、特定の主体が“影響を受ける外界”という意味、第3に、特定の主体が“影響を与える外界”という意味、第4に、特定の主体の生存基盤、特に“保護の対象となる外界という意味です。

そして歴史的に見ていくと、「環境」という概念の元々の意味は、「緑を守る」や「かけがえのない地球」といったこととは関係なく、人間がいればその周りにあるのが環境、キリンがいればその周りにあるのが環境という1番目の意味であったこと、そして時代がたつにつれて、第2、第3と意味が増えていき、最終的に環境主義が成立して初めて、「緑を守る」や「かけがえのない地球」といったイメージとも結びつく環境概念が成立したということを見てきました。

そして続いて、環境主義が成立した1960年代について焦点をあて、それがどのような時代だったのか、そして環境主義が提唱した環境というテーマが、当時いかに新しいものだったのかということについて見ていきました。

例えば環境主義が成立した時代は、第二次世界大戦の終結以降、世界的な経済発展によって、まさに先進国では工業化が促進した時代でした。言い方を変えると大量生産・大量消費・大量廃棄社会がまさに到来した時代です。そしてそのようななかで社会のあり方を問う、いろいろな社会運動が盛り上がった時代でもありました。

さらにいうと、それは宇宙から見た地球という新しい世界観が出てきた時代でもありました。当時は冷戦の時代で、イデオロギーをめぐって争いが絶えない時代でしたが、それを宇宙から見れば、いかに小さな星のなかでいがみ合っているのかが分かる。

私たちは、大宇宙のなかを孤独に進む地球という宇宙船の乗務員で、そこには運転マニュアルがない、それでも私たちは力を合わせてこの宇宙船を動かしていかなくてはいけない。こうした世界観が形作られた時代だった、ということです。

そうしたなかで環境主義が成立しました。健康を害するスモッグから、野生動物の減少、果ては化石燃料の枯渇まで、今日「環境問題」として括られる問題には、本当に幅広いものが含まれています。ですが環境問題という言葉が存在しなかった時代、それらはすべて別の次元の問題だと理解されていたわけです。

そうした一見別々に見える問題が実はつながり合っている。これらの問題は、豊かさを求めてきた人類が、いつしか自分たちの文明そのものを支えている大事なものを破壊してきた結果として、いずれも出てきたものだと言うことができる。したがって私たちは、環境危機の克服を目標にしながら、人々の意識を変え、社会を変え、新しい世界の在り方を模索しなければならない。

つまり、そうした形で一見別々に見える多くの問題に、「環境問題」というひとつのカテゴリーを与えたことそのものが新しかったということ、そしてそこに文明のあり方そのものを問うものとしての一つの物語が形作られたこと。これが環境主義の成立だった、ということについて見てきたわけです。

【第3回(今回)の内容】 環境主義の誕生とその問題意識(後半)

環境主義の旗手たち

環境主義の4つの精神

「環境」概念をめぐるまとめと考察

第3回では、その後半として、まず、レイチェルカーソンの『沈黙の春』や『成長の限界』といった、環境の時代を切り開くことになったいくつかの重要な本について取りあげ、そこにどのような事が書かれていたのかについて見ていきます。

そして環境主義のなかに内在していた4つの精神、具体的には、「科学技術万能主義批判」、「産業主義・物質主義批判」、「破滅へのリアリティ」、「人間中心主義批判」について確認します。

そしてそれを踏まえたうえで、環境主義が成立して半世紀が過ぎた現在、改めてそのテーマをどのように考えることができるのかについて考察していきましょう。

1.環境主義の旗手たち

それでは、本題に入ってきましょう。ここでは、環境主義が成立するにあたり、人々に大きな影響を与えたいくつかの本について見てきます。それを通じて、当時の人々がなぜ、これからは「環境の時代」だと盛り上がっていったのかということを追体験してみることにしましょう。

○レイチェル・カーソンと『沈黙の春』(1962)

まず、最初の本は、アメリカの海洋学者として知られるレイチェル・カーソンの『沈黙の春』です。この講座に興味を持ってくださった方は、おそらく一度は聞いたことがあると思います。環境分野の古典中の古典とされる本です。しかしそこに、どういうことが書かれていたのかということはご存じでしょうか。実際に読んでみた方は意外と少ないのではないでしょうか。

この本の主題は、合成化学物質の危険性について告発した本です。具体的には、当時使われていた殺虫剤や除草剤、とりわけDDTを含む塩素系の農薬の危険性について書かれていました。

この本が書かれた時代、すでにアメリカ合衆国では、広大な土地をつかって農作物を大量生産していく形ができあがっていました。農業では、病気が流行ったり、害虫が繁茂したり、雑草が生えてきたりと、非常に手間がかかります。そのため多くの場合、殺虫剤や除草剤といった農薬を用いることになります。つまり農薬は、科学の力によってそうした手間を大幅に縮小させるわけです。

アメリカの場合、とにかく非常に広大な農地を管理するので、この農薬も大量に使用していました。いちいち人の手で散布するのも面倒なので、飛行機を使って空から空中散布するのが常識となっていました。

しかしこれが危ない、と指摘したのがカーソンです。しかもそれを生物濃縮という、当時知られたばかりの科学的な説明を用いて説得力のある形で警告したわけです。

生物濃縮については分かりますか。これは、非常に薄められて一見害がなさそうに見える有害物質でも、ものによっては生物の身体に蓄積されて濃縮されていくこと、しかもプランクトンから小さな魚、大きな魚、鳥類、といったように生態系のなかの食物連鎖をたどっていくにつれて、人間の口に入る頃には、それが下手をすると数100万倍にも濃縮されてしまっているというものです。

みなさんもご存知の水俣病も、当初は毒性のある物質でも十分に薄めたので海に流しても問題はないとされていたのですが、やはり食物連鎖の過程で濃縮され、多くの方が中毒症状となりました。

カーソンは日本の公害について言及しているわけではないのですが、こうした同じ問題を、1960年代というきわめて早い段階で、多くの人が分かるように提示したのがカーソンだったわけです。

実際にどのように書かれているのか、本文を見てみましょう。

まず、「人間の代償」というところです。

「一回だけでもいい。大量の化学薬品にからだをさらせば、急性の中毒におちいる。農夫、散布夫、パイロットなど、多量の薬品をかぶって急に病気になったり死ぬことがある。…だが…少量の薬品でもよい。じわじわと知らない間に人間のからだにしみこんでいく。それが将来どういう作用を及ぼすのか。こういうことこそ、人類全体のために考えるべきであろう。」

「化学薬品が生物にあたえる作用は長期間にわたってつもり重なっていき、ある人間が一生のあいだにどのくらい化学薬品に身をさらしたか、その総計がすべてを決定するという。だが、まさにそのために、危険なことがなかなか分からない。『明らかな徴候のある病気にふつう人間はあわてふためく。だが、人間最大の敵は姿をあらわさずにじわじわとしのびよってくる』―とは、医学者ルネ・デュボス博士の言葉である。」

次に、「自然の逆襲」という所を見てみましょう。

「自分たちの満足のいくように勝手気ままに自然を変えようと、いろいろあぶない橋を渡りながら、しかも身の破滅をまねくとすれば、これほど皮肉なことはない。でも、それはまさに私たち自身の姿なのだ。…自然は、人間が勝手に考えるほどたやすくは改造できない。…」

「…自然の均衡?そんなのはむかしのはなしだ…といってあたまからばかにする人がいる。…だがこの考えにもとづいて行動するのはきわめて危険だといわなければならない。…生物と生物とのあいだには、網の目をはりめぐらせたような関係があり、すべては寸分の狂いもなく一つにまとまっている。この事実を無視するのは、絶壁のうえに立って重力などないとうそぶくのと同じだ。」

なかなか凄い表現だと思います。

次に「明日へのための寓話」という所なのですが、これがこの本の一番有名なところです。「沈黙の春」を開くと、実は一番最初にこの話が書かれています。

まず、緑豊かで幸せそうに人々が暮らす一つの村が描かれます。しかし、あるとき虫がいなくなる。そして鳥たちがいなくなる。そして楽しそうに遊ぶ子どもたちの声が消えて、ついには誰もいなくなる。

こうした物語が童話のように語られるのです。そしてその次にこの文章が書かれています。

「おそろしい妖怪が、頭上を通りすぎていったのに、気づいた人は、ほとんどだれもいない。そんなのは空想の物語さ、とみんな言うかもれない。だが、これらの禍いがいつ現実となって、私たちにおそいかかるか、思い知らされる日がくるだろう。…アメリカでは、春がきても自然は黙りこくっている。そんな町や村がいっぱいある。いったいなぜなのか。そのわけを知りたいと思うものは、先を読まれよ。」

いかがでしたでしょうか。

『沈黙の春』は、単に科学的にこうだというのではなく、ちゃんと科学的な根拠を踏まえながら、人に訴えかけるような力を持った文体で書かれていました。だからこそ多くの人々が感銘を受けたと言えるでしょう。

この本が当時の人々にとってどれほど衝撃的なものだったのかについて考えてみましょう。戦争が終わって10数年あまり、科学の力は人々が豊かな社会を築いていくための素晴らしい武器だと考えられていました。

当時花形として多くの科学者が憧れたのが、高分子化学と原子核物理だったといわれています。原子核物理の方は、ようするに原発の技術ですが、高分子化学とは有機化学の分野です。前者が、自然界の法則を熟知して、そこから無限の可能性を秘めたエネルギーを抽出しようとする分野だとするなら、後者は、化学合成を用いて、人類に有益な、まったく新しい化学物質を創造する分野だったと言えるでしょう。

それは、戦禍から立ち上がった人類の希望であり、文明、進歩、そして繁栄の象徴だと考えられていたわけです。

そのような時代に『沈黙の春は』、先に見たように、「人間の代償」や、「自然の逆襲」を論じたわけです。皆が憧れ、進歩の象徴だった科学技術が、まったく予測不可能な形で人間や世界そのものの破壊に結びつくということを警告したわけです。

こうしてみると、当時の人々が受けた衝撃がどれだけ大きいものだったのか感じることができるのではないでしょうか。

○ポール・エーリックと『人口爆弾』(1963)

次に取りあげたいのは、エーリックという人が書いた『人口爆弾』という本です。

この本に何が書かれていたかと言いますと、要するに、多くの環境問題の根底にあるのは幾何級数的に増えていく人口の問題だということ、この急激な人口増加にあっては、食糧供給を維持していくのは不可能であり、私たちは、最悪の場合強制的な出生制限さえ導入して人口増加を食い止めなくてはならないという主張です。

「「人口倍増時間」――つまり人口が2倍の大きさになるのに必要な時間――を用いながら話を進めてみることにしよう。推定によると、紀元前6000年の地球人口は500万人だったとされているが、250万人からそこまで達するのに、おそらく100万年ほどかかったと思われる。ところが、それから5億人に達するためには、約8000年、つまり西暦1650年ごろまでかかっているのだから、だいたい1000年ごとに人口が倍増していたことになる。…

…世界人口は、その後、1850年ごろには10億に達しているので、その間はだいたい200年で倍増したことになる。さらに1930年ごろ、人口は20億に達しているから、今度は人口が倍増するのに、80年しかかからなかった勘定になる。この次の人口倍増、つまり40億にはまだ達していないが、今や世界人口はゆうに30億を超えており、今度の倍増時間は、約37年あたりと思われる。このように、人口倍増時間は、100万年、1000年、200年、80年、37年というぐあいにどんどん短縮されてきた。」

「私は環境汚染の問題について、ほんのうわべをなでたに過ぎないが…因果関係のくさりをたどっていけば、その源は容易につきとめることができる。車の氾濫、工場の乱立、洗剤と殺虫剤の過剰使用、飛行機雲による汚染の激増、下水処理場の不足、渇水、炭酸ガスの汚染など…。これらすべてをたどってゆけば、行きつくところは一つ――つまり、要するに「人口が過剰である」ということなのだ。」

「…ガンというのは細胞が抑制できずに増えることであるように、人口爆発というのも人間が制御できずに増え続けることだ。…われわれは症状の処置をするよりも、ガンそのものの切開に目を向けるべきだ。この手術を行うには、みかけは大変にむごく、また情容赦もない決定を、何回も行わなければならないかもしれない。…病気はあまりも進んでしまっているので、患者の命を救うには根本的な外科手術しかないのだ。」

この「ガンそのものの切開」というのも、なかなか過激な発言ですが、ここでいう「根本的な外科手術」というのは、先に述べたように、ある種の強制力を伴ってでも、出生制限を行うということです。つまり、子どもをほしいと思っている人がいたとしても、何らかの手段でこれ以上子どもを持てないように政府や国際機関が行動するということです。

当時、先進国の人口増加に比べて、途上国で爆発的な人口増加が起こっていることは知られてはいました。ですが、そのことを50年、100年後の未来に結びつけて考える人はほとんどいませんでした。

先の、人口倍増時間というのは、下の図のように、人口の増える速度がどんどん速くなり、幾何級数的に増えていくことを説明したものです。

先に見たように、当時の人々は科学技術による人間の無限の進歩を信じていました。そのため人口増加のスピードが、日々進歩する技術革新をもはるかに凌駕するスピードで進んでいくという指摘は、当時の人々を驚愕させるものだったのです。

人口減少が進みつつある先進国側が、人口爆発しつつある途上国の人々に対して、環境危機を理由に強制的な出生制限を呼びかけなければならないとの主張は、当時の人々にとって大変ショッキングなものでした。

ちなみに、現在の地球の人口は何億人かご存じでしょうか。2022年11月現在、ちょうど80億人を突破したというニュースが流れたばかりだと思います。

ただ、人口問題そのものが、最近あまり言われなくなったのは、増加のスピードが若干緩やかになってきたからだとも言われています。といっても増加のスピードが減っただけで、相変わらず増加は続いていますので、興味がある方はぜひ調べてみてください。

○ローマクラブと『成長の限界』(1972)

次に見ていきたいのは、ローマクラブの『成長の限界』です。

ローマクラブとは、イタリアの財界人ベッチェイ氏が設立した民間組織で、政府関係者を除く、国際的な科学者、経済学者、プランナー、教育者、経営者からなるグループで、『成長の限界』は、そのローマクラブが「人類の危機プロジェクト」の一環としてMIT、マサチューセッツ工科大学に依託して書かれたものです。

ローマクラブがこのプロジェクトでこころみたこと、それは以下のようなことでした。

まず最初に、世界に現れている複雑な現象を分析し、現象を引き起すもととなっている諸要素をできるかぎり記述すること、そして記述した要素の関係性を、フィードバックループの概念でモデル化することです。

フィードバックループとは、特定の要素がさまざまな影響関係によってどのように変化していくのかを表した概念で、その変化がどんどん促進されていくものを正のフィードバック、その変化がどんどん抑制されていくものを負のフィードバックと呼びます。

そしてこうした要素の複雑な網の目をモデル化した後、そのモデルを用いて、100年あまりの変化を推定していきます。

そしてとりわけ、重要だと思われる5つの指標(①人口増加、②工業化、③資源枯渇、④食糧不足、⑤環境汚染)を用意し、その全体像をフィードバックループの網の目によって記述するのです。それを研究チームは「世界モデル」と呼びました。

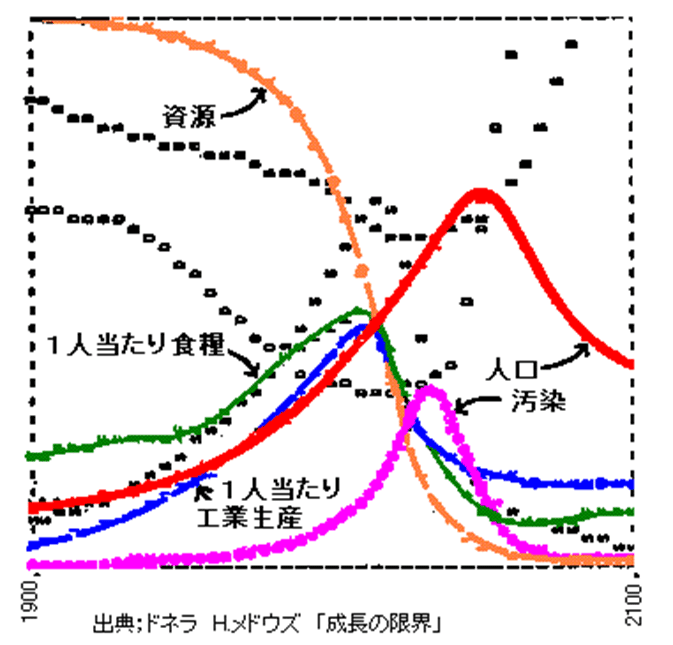

これは、『成長の限界』に実際出てくる、「世界モデル」のシミュレーション例のひとつです。先に見た、①人口増加、②工業化、③資源枯渇、④食糧不足、⑤環境汚染という5つの要素が1900年から2100年のあいだにどのように変化していくのかということが示されています。

注目して欲しいのは、この赤色で示した人口増加のグラフです。ある段階から人口が急速に減少していくこと示されていますが、それが現実に起こるとすれば、それは具体的に何を意味しているのでしょうか。

理由はさまざまに考えられますが、短期間で人口が急激に減るということは、多くの人が亡くなるということ、少なくとも何か恐ろしいことが起こるということを示しているでしょう。

こうした研究結果を経て、研究チームは、以下のような結果と提言を主張しました。ます、

人口と工業の幾何級数的成長こそ根本的な問題であること。

これはどういうことかと言いますと、私たちは通常何かが変化するときに、それを例えばお風呂に水をためるように単線的にイメージしてしまう癖があるといわれています。

ところが、人口と工業がもたらす変化は、幾何級数的、つまり%で表記されるような、一定期間あたりの増加量がどんどん増えていくような変化、グラフでいうと放物線のように急速に拡大していく変化であるということ、そして私たちは、ついついそのことを忘れてしまうということを意味しています。次に、

科学技術は重要だが幾何級数的な成長の前では無力であること。

確かに科学技術は、これまで限界を突破させる画期的な変化を数多くもたらしてきました。しかしその幾何級数的な成長は、あまりに急速なものなので、技術革新は間に合わないという主張です。次に、

汚染や人口の問題は固有の時間差(遅れ)を持っていること。

これは、多くの汚染の問題というものは、それが目に見える実害として現れるまでに時間がかかり、気がついた頃には相当に汚染が拡大しているということです。

例えば先に見たDDTについても、皆さんは子どもたちが頭から白い粉を被ってる写真を見たことがある方もいるかもしれませんが、かつては無害な殺虫剤だと考えられ、広く使われていたわけです。したがって最後に、

万全の対策を講じたとしても、当分は汚染が進行すること。

これは走っている車のアクセルとブレーキをイメージしてもらえばいいと思います。

走り出した車は、ブレーキを踏んでもその瞬間に車体が止まるわけではありません。ブレーキを踏んでしばらく進んだ後に止まるわけですが、車の速度が速ければ速いほど止まるまでに時間がかかるということです。

先に見たように、当時の人々は無限の成長を誰もが信じていました。したがって「成長には限界がある」という問題提起は、当時の人々にとって衝撃的なものでした。

しかもそれが当時出てきたばかりのコンピューターシミュレーションを使い、またグラフによって目に見える形で示されていたゆえに、なおさら衝撃は大きかったと言えるでしょう。

○エルンスト・シューマッハと『スモール・イズ・ビューティフル』(1973)

最後は、E・シューマッハという人の『スモール・イズ・ビューティフル』という本です。

これは、環境危機や軍事拡張などの背景として、社会に根付いている成長主義、大規模主義、拡大主義、物質至上主義に異議を提示した本だと言えます。

そして、人間や社会における「適正規模」や「中間技術」の重要性を底維持した本でもあります。中間技術とは、原始的なローテクでもなく、行き過ぎたハイテクではなく人間存在にとっての等身大の技術のことです。

「科学・技術の力の発展に夢中になって、現代人は資源を使い捨て、自然を壊す生産体制と人間を不具にするような社会を作りあげてしまった。富さえ増えれば、すべてがうまくいくと考えられた。カネは万能とされた。正義や調和や美や健康まで含めて、非物質的な価値は、カネでは変えなくても、カネさえあればなしですませられるか、その償いはつくというわけである。生産を増やし、富を手に入れることが、こうして現代の最高目標と(なった)。…」

「富や教育や研究開発…今日何よりも求められているのは、こうした手段を使う目的そのものを改めることなのである。そして、このことは何よりも物質的なものに、本来の正当な地位、つまり第一義的ではなく従属的な地位を与えるような生活様式を編みだすことを意味する。「生産の論理」とは、生の論理でもなく社会の論理でもなく、この二つに従属する小さな部分に過ぎない。その論理によって解き放たれた破壊力を制御するには、「生産の論理」そのものを抑えこんで、結果破壊力の暴発がやむのを待つ以外にない。」

この本に込められたメッセージは、まさしくこの本のタイトルが表していると言えるでしょう。スモール・イズ・ビューティフルですから、小さいことは美しいです。

何でも大きければ良い、早ければ良い、便利であれば良い、そうした価値観があたり前の時代に、敢えて「小さいことは美しい」と断言したわけです。

このことは、私たちにより馴染みの表現を用いれば、“量”でなく“質”に目を向けること、成長や消費に目を奪われるのではなく、日々の暮らしや労働、身の回りの地域、そして精神的な豊かさ、心の豊かさこそ大切であるというメッセージです。

こうしたメッセージは、物質的豊かさに酔いしれる社会のなかで、前回触れた人間疎外、人間の生き方あり方に違和感を持っていた人々の心に大きく響いたと言えるでしょう。

さて、以上を通じて環境主義が世界的に支持され、拡大していくなかで、リーダーとしての役割を果たしてきた、環境分野の古典的な書物やその執筆者について見てきました。一度聞いたことがあるという方もいたかもしれませんが、機会があればぜひ手に取って読んでもらえたらと思います。

2.環境主義の4つの精神

さて、ここまでは、環境主義の古典とされるいくつかの本について具体的に見てきました。

ここからは、こうした環境主義を支えていた精神、別の言い方をすれば、環境時代に直面した人々のなかで形作られていった「共通の時代感覚」のようなもの、それがどのようなものだったのかについて見ていきます。

その環境主義の精神と呼べる第一のものは、「科学技術万能主義批判」です。それは、一言でいえば、科学技術の可能性を過信し、自然の改変が持つ負の側面を看過したことへの反省といったものです。

カーソンの『沈黙の春』のなかにも「自然は逆襲する」といった表現が出てきましたが、ここには「人間が自分たちの豊かさを追い求め、科学技術の力を過信して安易に自然の改変を行ってきた結果、環境問題という形で、自然からのしっぺ返しを食らっているのだ」、というイメージが込められています。

環境主義の第二の精神は、「産業主義・物質主義批判」と呼べるものです。それを一言で述べれば、「物質的な富を追究する社会は長続きせず、そこに生きる人間もまた幸福にはならない。現代社会は人間の身の丈にあった等身大の社会ではない」ということでしょう。

例えば『成長の限界』を読んた人々が感じたように、無限の成長を安易に信奉してきたことへの反省、あるいは『スモール・イズ・ビューティフル」よ呼んだ人々が感じたように、大量生産・大量消費・大量廃棄を前提とした「物質の量」ではなく、「生活の質」を追究する別の未来があるといったイメージです。

次に第三の精神は、「破滅へのリアリティ」です。私たちはこの目の前にある豊かな生活がいつしかあたり前になり、これからもずっと続くように感じていますが、「人口爆弾」や「成長の限界」から感じられるように、「実は皆が自覚していないだけで、恐ろしく破滅的な未来が忍び寄っているのではないか」という恐怖のリアリティです。

例えば想像してみましょう。いつの日か、地球の半分が人間の住めない土地になってしまったとして、そこで暮らしていた人たちが残された半分の土地に押し寄せたとしたらどうでしょう。皆さんが受け入れる側の立場だったとして、当然その人たち全員を受け入れられるだけの余裕はありません。皆さんだったらどうしますか? それは、命の選別といった究極の選択を迫られることになるかもしれないという恐怖でもあるのです。

○リン・ホワイト・ジュニアと『生態学危機の歴史的根源』(1967)

そして、環境主義には、第4の精神として、実は「人間中心主義批判」というものが含まれていました。

それは一言で述べれば、「環境危機の根源には、人間の都合しか考えない独善的な世界観がある。それが変わらなければ、いかなる技術も、いかなる政策も小手先に終わる」といったものです。

この人間中心主義批判を感じることができる文献についても紹介しておきましょう。それは、リン・ホワイト・ジュニアという人の『生態学危機の歴史的根源』という論文です。

これは、当時非常に物議を醸した論文だったのですが、その趣旨を一言で述べると環境危機の根底にはユダヤ=キリスト教の伝統があるというのものでした。

ホワイトによれば、聖書に書かれているユダヤ=キリスト教的な自然観は、とんでもなく人間中心主義であって、そうした人間中心的な自然観が西洋近代文明には深く根づいており、それが結果的に環境破壊的で、自然を支配・搾取することを肯定するような社会を作りだしたというのです。

例えば以下は旧約聖書の「創世記」の一節です。

神は言われた。

「我々にかたどり、我々に似せて、人を造ろうそして海の魚、空の鳥、家畜、他の獣、地を這うものすべてを支配させよう。」

神は御自分にかたどって人を創造された。

神にかたどって創造された。/男と女に創造された。

神は彼らを祝福して言われた。

「産めよ、増えよ、地に満ちて地を従わせよ。海の魚、空の鳥、地の上を這う生き物をすべて支配せよ。」

神は言われた。

「見よ、全地に生える、種を持つ草と種を持つ実をつける木を、すべてあなたたちに与えよう。それがあなたたちの食べ物となる。地の獣、空の鳥、地を這うものなど、すべて命あるものにはあらゆる青草を食べさせよう。」

そのようになった。神はお造りになったすべてのものを御覧になった。実よ、それは極めて良かった。夕べがあり、朝があった。第六の日である。

ホワイトはこうした聖書の記述のなかに、自然を人間のための道具であると見なす自然観が含まれており、それが現代社会にまで引き継がれていると考えました。

「キリスト教はユダヤ教から繰り返さず直線的な時間概念だけでなく、驚くべき創造物語を受け継いだ。段階を追って愛と全能の神は、光と闇、天体、地球、すべての植物、動物、魚を創造したのである。最後に神は、アダムと…イヴを創造した。…神はこれらすべてのことを明らかに人間の利益のためと、また人間にたいする命令として計画したのである。…キリスト教の、とくにその西方的な形式は、世界がこれまで知っているなかでももっとも人間中心的な宗教である。」

「われわれが生態についてなにをなすかは、われわれが人=自然の関係についてもつ考えに依存している。さらに多くの科学も、さらに多くの技術も、われわれが新しい宗教をみつけるか古い宗教について考え直すまでは、今の生態学上の危機からわれわれを救い出してくれそうにない。」

要するに、ホワイトによれば、環境危機を克服するためには、この人間中心主義的な自然観を克服することが必要であり、そのためにはユダヤーキリスト教の伝統とは異なる新しい自然観が必要だ、ということになるのです。

キリスト文化圏にいない日本人にとっては、この論文のインパクトがあまり実感できないかもしれませんが、ホワイトはキリスト教文化圏の人間だったことを踏まえると、この論文が、相当論争的でタブーに踏み込んだものだったということがわかると思います。

当然それは大きな反響を呼び、それをきっかけとして、キリスト教が人間中心的かどうかをめぐって多くの議論が起こりました。例えば代表的な反論として、キリスト教には「善き羊飼い」の伝統があり、もし人間が環境危機を環境危機として理解できるなら、それゆえ環境危機を率先して解決していく使命があるという形で、むしろキリスト教には環境危機の解決を喚起するスチューワードシップという倫理が備わっている、というものがありました。

もっともここで重要なことは、キリスト教そのものが環境破壊的かそうでないか、ということではありません。この論文のなかに、環境危機の背景や根底として、そこにわれわれの社会に根ざしている、人間の都合しか考えない独善的な世界観、自然や他の生物を人間のための道具と見なす世界観があるという発想が含まれていること、そしてその人間中心主義とよべるものを克服しなければ、環境危機は解決できないとの考えが含まれていたことです。

そして時代が下っていくについて、この人間中心主義という視点こそが、次第に、「科学技術万能主義批判」や「産業主義・物質主義批判」以上に、注目されるようになっていきます。

そしてゆくゆくは、後のエコロジー思想につながっていくことになるのです。

3.「環境」概念をめぐるまとめと考察

ここまでで、環境主義を支えていた精神、当時の人々が共有していた「時代感覚」について見てきました。ここからは、前回と今回を通じて見てきた環境主義のまとめをしておきたいと思います。

まず、最初に復習しましたように、前回の講座では、以下のことを明らかにしてきました。

「環境」概念は、環境主義が現れるまでは、「単なる外界」、「影響を受ける外界」に過ぎなかったが、環境問題の認識とそれに向き合う環境主義の出現によって、まったく新しい意味「われわれが影響を与える外界」、「われわれの生存基盤、保護すべき外界」という意味を持つようになった。

環境時代の「環境」概念は、単に解決すべき個別的な環境問題の集積を意味せず、すべての問題は繋がりあっていること、またそこから派生して、われわれがこれまで持ってきた世界観、われわれがたどってきた文明社会の在り方そのものを根本的に問い直す、という強いメッセージを含んでいた。

そして今回の講座では、環境主義の考え方についてより深く踏み込んできましたので、環境主義が、どのようなことを想定しながら、人々の意識を変え、社会を変え、環境問題を解決した新しい世界の在り方を模索しなければならないと主張していたのか、ということについて、より深く捉えることができたのではないかと思います。

○かつての「警鐘」は杞憂だったのか?

ですが、ここからは皆さんにも考えてもらいたいことについてお話ししていきます。

まず、環境主義が成立したのは1960年代から70年代でしたので、今日に至るまでにすでに半世紀あまりの時間が流れていることになります。この50年ものあいだに世界は大きく様変わりしてきましたが、そのことを踏まえてもなお、改めて彼らの主張をどのように受け止めることができるのか、ということです。

最初に指摘できることは、この半世紀ものあいだ、驚くほどの環境改善、技術的な効率改善が進んだということです。かつてのドブのようになった川はキレイになり、工場からの七色の煙が昔話となったように、少なくとも私たちが目にする現代都市においては、大幅に環境改善が進んでいるということができるということです。そしてこのことは、半世紀前には想定されていなかったほど、技術の力が大きかったということを示していると言えるでしょう。

環境主義は、間近に迫った「大きな危機」について繰り返し警鐘を鳴らしてきましたが、それはある意味においては、「良い形で裏切られた」というようにも見えるわけです。

しかし他方で、「本当にそうなのか?」ということについては、私たちはやはり一度は改めて考えてみる必要があるのではないかと思います。

例えば、私たちの社会では環境改善に見えていますが、世界的に見えれば、実はそれが公害産業を途上国に移転したり、廃棄物を輸出したり、地下など目につかない所に隠蔽したりしているだけという側面はないのでしょうか。

例えば、私たちが資源ゴミとして出しているペットボトルは、どこへいっているのでしょうか。また回収されたスマホや携帯電話などはどこへいっているのでしょうか。精密機械からレアメタルを回収しているのは誰で、その労働はどのような形で行われているのでしょうか。発電に使われた核廃棄物は、どのように処理される予定になっているのでしょうか。これらのことに興味がある方は、ぜひ調べてみてください。

また、私たちは結果的に、あれほど頼りにすべきでないといわれた科学技術の力によって助けられることになりました。しかしそれによって、むしろ社会の根本は何ひとつ変えずにきてしまったとはいえないのでしょうか。つまり、技術に頼ってきたことで、かえってより技術以外の手段というものを見失っている、ということはないのでしょうか。

これまで見てきたように、環境主義が問題にしていたのは、単に問題が解決すればよいということではありませんでした。そこには、環境危機をきっかけとして、私たちの文明のあり方、私たちの生き方やあり方についての問題意識があったわけです。しかし、技術的に対応できる問題ばかりに焦点を合わせてきた結果、環境主義が持っていた文明や人間それ自身への「問いかけ」が失われていったともいえないでしょうか。

さらにいえば、確かに私たちは、今のところは技術の力によって危機を回避することができています。しかし、かつての「警告」を本当に単なる大袈裟な指摘だったと笑い飛ばせるでしょうか。

例えば、ここ数年気候変動が影響したと思われる災害が増えています。そうすると、次のように考えることはできないでしょうか。

彼らが半世紀前に語った「このままだと大変なことになる」という事態は、実はすでに現実になっていて、つまり私たちはすでにその危機の渦中にいるにもかかわらず、その自覚を欠いているだけだということはないでしょうか。

「茹でガエル」の比喩という話があります。それは、熱いお湯のなかに放り込まれたカエルは、驚いて油から飛び出しますが、冷たい水の状態から徐々に温度を上げていくと、カエルはそのことに気がつかないまま息絶えてしまうという話です。これが事実かどうかは別として、危機に対する人間の心理を論じるうえでは、ひとつの寓話として理解することができるでしょう。

そして最後に付け加えるなら、私たちは今のところは技術の力でなんとかなっているわけですが、これが本当に今後20年後、50年後であっても通用するのか?ということです。人間の未来は誰にも分かりませんし、今回のコロナ問題と同じように、それ以前には想像もできなかった「想定外」が、この世界には数多く存在することを肝に銘じておく必要があるでしょう。

長くなりましたが、これで今回の講座は終わりにしたいと思います。次回は、少し時間を遡り、アメリカで独自の形で成立してきた自然保護思想について焦点を当ててみたいと思います。

それでは、お疲れ様でした。