新卒1年目のエンジニアが認定スクラムマスター研修を受けて学んだこと💡

はじめまして、サイボウズ株式会社のkintone開発チームで機能開発している新卒2年目Webエンジニア兼スクラムマスターのキャメです🐢

この記事では、新卒1年目終わりに受けた認定スクラムマスター研修の紹介と、そこで学んだ内容を忘れないように振り返りたいと思います。

きっかけ

社内でシニアスクラムマスターをされている天野さんから、認定スクラムマスター研修のご紹介がありました。

私は当時、新卒1年目でスクラムマスターを兼務してから約5ヶ月弱くらい経っていたため、これを機に社外の認定スクラムマスター研修を受けて、スクラムの知識・理解の定着を目的として受講しました。

参加目的

私は、以下の参加目的を立てて受講しました。

アジャイル/スクラムの知識・理解を定着する

スクラム関連のコミュニティを知る/関われる

1つ目については、学生時代にIT人材育成プログラムを受講して、スクラムに関する基礎的な知識はあったものの、アジャイルの歴史やスクラムについての深い理解まではできていなかったので、アジャイル/スクラムの知識・理解を定着することを目標にしました。

2つ目については、社外のスクラム関連のコミュニティに関わる術を持ち合わせていなかったため、今回の研修を通じてコミュニティに関わる情報収集ができることを目標にしました。

認定スクラムマスター研修とは

まず、認定スクラムマスター研修とは何ぞやというところを説明したいと思います。

スクラムマスターの認定資格を得るには、認定スクラムマスター研修のカリキュラムに全て参加し、そのカリキュラム受講後に講師が適正と判断した者に認定スクラムマスターの資格を受験する機会が与えられます。つまり、カリキュラム受講と資格試験の両方に合格しなければなりません。

スクラムマスターの認定資格はいくつかありますが、私は米Scrum Alliance社の認定資格であるCertified ScrumMaster®(CSM®)を目指しました。

そこで私は、株式会社アトラクタ様が主催される以下の「認定スクラムマスター研修(オンサイト型)」を受講させていただきました。

オンサイト型の他にオンライン型でも受けられる日程がありましたが、研修のカリキュラムにスクラムを実践するものも含まれており、参加者の人柄を知ることやコミュニケーションの取りやすさも含めて、私はオンサイト型を選択しました!

学んだこと

認定スクラムマスター研修を受けて、印象的だった学びは以下の4つです。

① グルーピングはウォーターフォールのやり方である

② スクラムマスターはどんな時でもタイムマネジメントが求められる

③ スプリントレビューでの参加者の反応はゴールの具体性に起因する

④ 偉大なスクラムマスターとは「よく寝ること!」

これら4つのことについて、それぞれ学んだことを以下に書いていきたいと思います💡

① グルーピングはウォーターフォールのやり方である

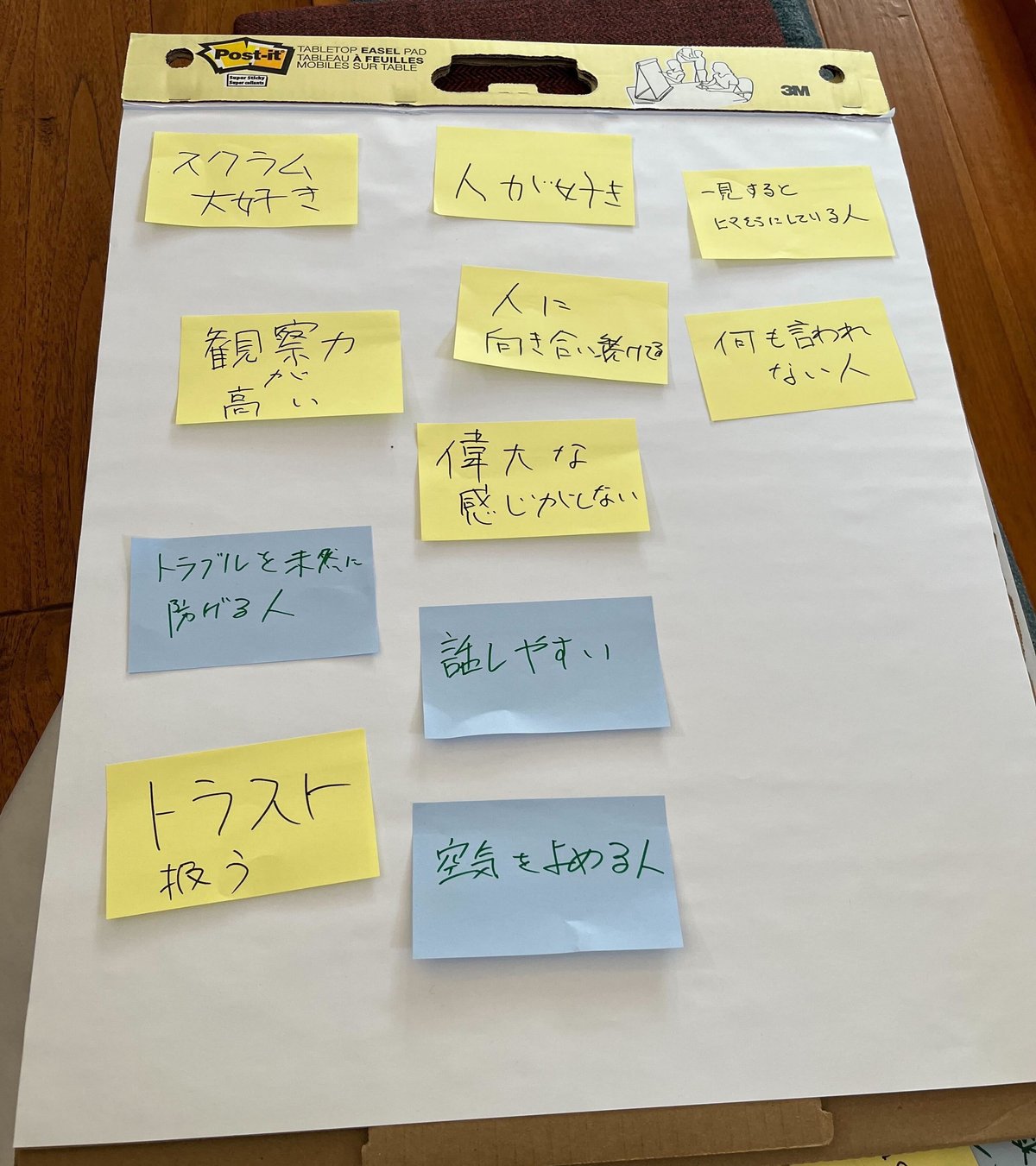

最初のワークショップでは、本研修を通じてどんなことを学びたいかをチームで付箋紙に書いてボードに貼り付けるワークがありました。その際に、チームで学びたいことがたくさん出たので、見やすくなるように似たもの同士をグルーピングしました。

その際、講師から「グルーピングすることはウォーターフォールのやり方である」とコメントいただきました。スクラムでは、やりたいことをグルーピングせずに縦に一列で並んで可視化されていることが重要であり、その中で優先順位を決めて、スプリントで達成されたら完了していくことが求められています。

私は、グルーピングしてアイデアをまとめることは、ウォータフォール的な大きな単位で進めるやり方だと気づきました。ほとんどの人は、たくさん出てきたアイデアに対して、グルーピングしがちな気がします。私自身もグルーピングしてしまいがちでした。

グルーピングすることによって、実は異なる意図だったものが埋もれてしまい、チームのゴール達成で重要だったものが議論されないまま終わってしまうリスクがあると思いました。

② スクラムマスターはどんな時でもタイムマネジメントが求められる

スクラムを始めるには、そもそもタイムマネジメントが守れていないと、スクラムイベント自体が開始できないということです。

時間を守れない人は、個人の意識問題なので、意識を植え付けることが必要だと学びました。開始時間になったら遅れている人を待たずに進めてよく、遅れてきたタイミングでみんなでその人をじっと見る。そうすることで、遅れないようにする意識が働き、次からその人は遅れなくなるということがわかりました。

また、実践研修でのスプリントの最中に、アイスクリームを(物理的に)食べてねという緊急割り込みが入ったときは驚きました。(チーム作業もあるけど、アイスクリームも溶けるまでに食べる作業もやって、どっちの作業も終わらせてねということです笑)

自分が所属するチームでは幸いなことに、早めにデモのストーリー検討まで進めており、残りは確認のみだったので間に合いましたが、次からはバッファを持たせないと間に合わないだろうと感じさせられました。

そういう意味では、スクラムマスターは、チームの外の緊急依頼にもセンサーを張り巡らせ、チーム内の状況と照らし合わせて、タイムマネジメントを行うところが求められているのだとわかりました。

③ スプリントレビューでの参加者の反応はゴールの具体性に起因する

スプリントレビューでは、参加者からレビューを思ったよりも貰えない時があります。

この時、参加者からなぜレビューが貰えなかったのかを振り返ることが重要です。たとえば、このプロダクトのターゲットはどういう人物なのか、その人物がどういう課題感を持っているのか、どういう場面を想定して使うものなのかなど、プロダクトを使う具体的な場面を参加者にイメージさせることが必要だと学びました。

そのため、スプリントレビューにおいて、プロダクトゴールやスプリントゴールは、レビューを得るために重要な要素であると気づくことができました。

また、スクラムマスターは、良いところを探して褒めることも大事な役割だと学びました。プロダクトに対する改善コメントだけでなく、そのプロダクトの良さをもっと引き出すことも大事だと気付かされました。

④ 偉大なスクラムマスターとは、「よく寝ること!」

3日間の研修の中で一番記憶に残った言葉です。

スクラムマスターとは、俯瞰してチームの状況を見ることが大切です。スクラムマスターが睡眠不足では、冷静な判断ができないですし、適切なコーチングを提供できない。スクラムマスターだからこそ、自身の健康状態を管理することが求められるということを学びました。

チームで「偉大なスクラムマスターとは何か」について挙がった意見では、観察力が高い、話しやすい、信頼がある人などがありました。当時のことを振り返ってみると、「よく寝ること」と一見結びついていないように見えましたが、よく寝ることによって達成されるものとして深く繋がっていると改めて感じました。

まとめ

当初の目的としては、以下の2つがありました。

アジャイル/スクラムの知識・理解を定着する

スクラム関連のコミュニティを知る/関われる

座学編と実践編でカリキュラムが構成されており、とてもわかりやすく、とても充実した研修だったと思います。具体的には、座学編ではアジャイル開発やスクラムの概念や背景などを深く知れたり、実践ではワークショップを通じてスクラムイベントの各目的や進め方、スクラムマスターとしての在り方を身を持って体感して修得することができました。

また、スクラム関連のコミュニティとして、今回受講された同窓Discordサーバーが立ったり、株式会社アトラクタ様が主催される認定スクラムマスター研修受講生の集まりが定期的にあります。

以上のことから、当初の参加目的は達成できたと思います。引き続き他社のエンジニアさんと交流できるため、認定スクラムマスター研修後のインプット/アウトプットする場として活かしていきたいと思います。

最後に、スクラムを用いてチーム開発することに興味がある方、サイボウズ流スクラムに興味がある方は、サイボウズエンジニアのブログをぜひ覗いてみていただけると嬉しいです↓

改めまして、ここまで記事を見ていただいてありがとうございます🙇🏻♂️