実は超簡単!! 外国産クワガタを飼育をしてみよう

24.6/22 説明が解りやすいように画像を追加しました

はじめまして!Stag Beetleです。

このアカウントではクワガタ飼育に関する情報を発信してまいります。

さて、本州も梅雨入りして、いよいよ本格的にクワガタのシーズンがやって来ました。

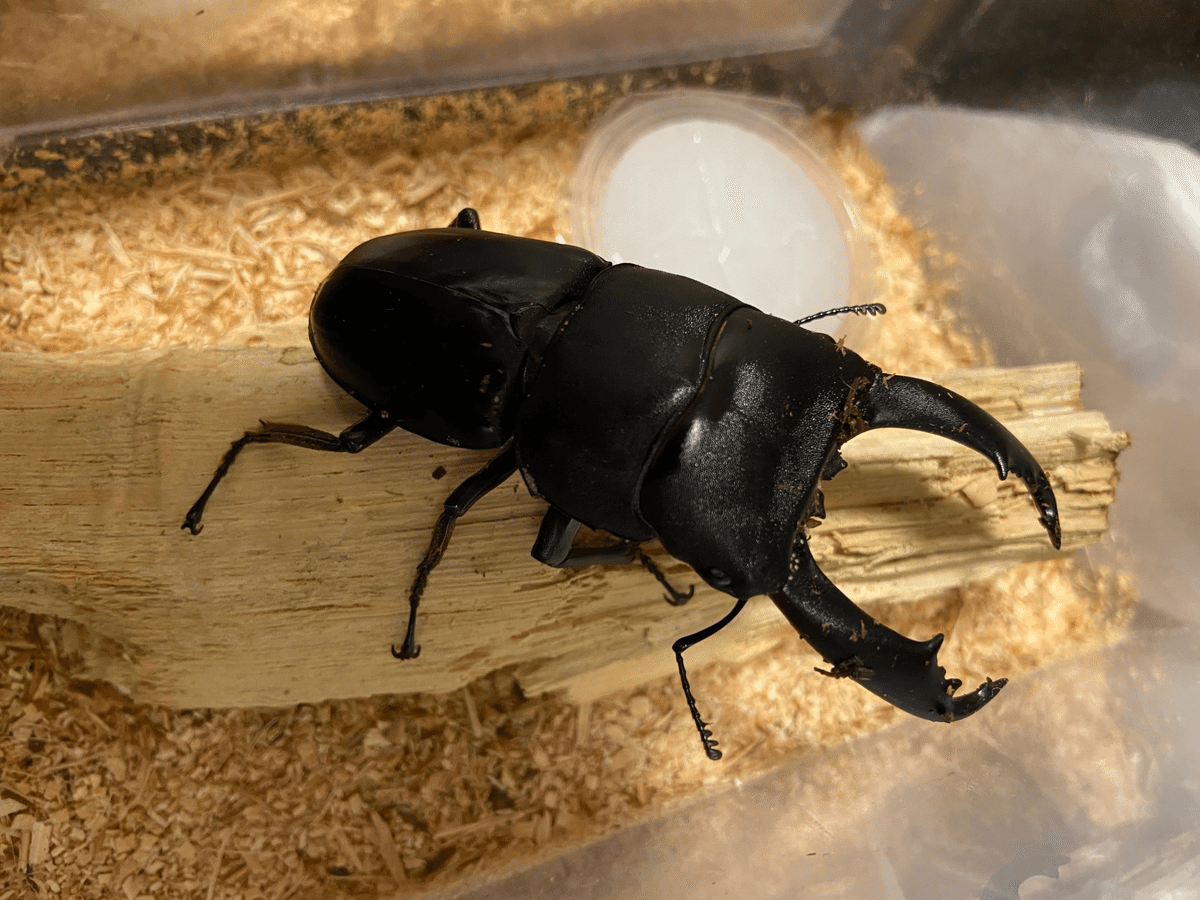

この時期になると、ペットショップやホームセンターで、外国産のクワガタが売られているを目にしますよね。

外国産ならではのサイズ感や造形のカッコよさは、大人も子供も関係なく魅了するものがあると思いませんか?

ところが、外国産ということもあって、

・飼育が難しそう

・コバエなどの虫が湧きそう

・意外と値段が高い

という理由から、興味はあるけれども飼育する機会が無かった方も多いのではないでしょうか?

しかし、安心してください。

クワガタの飼育は想像しているよりも遥かに簡単です。

実際、基本的な世話は週に1~2度程度、しかも数分で済みますから、どんなペットよりも飼育難易度は低いのです。

この記事では、基本的な飼育方法はもちろん、コバエが湧かない方法やクワガタの賢い購入方法といった、飼育初心者が抱えるお悩みを解消すべく、筆者の経験をもとにノウハウを紹介いたします。

この記事を読み終わる頃には、基本的な知識はマスター出来ていると思うので、この夏、憧れだった外国産クワガタを是非飼育してみてください!

きっとワクワクする経験や、新たな癒しを見つけられると思いますよ!

【外国産クワガタの飼育方法】

【成虫飼育】

✅温度管理

クワガタ飼育で最も重要なのが温度管理です。

世界には約1,500種類(日本だけでも約50種)ものクワガタがいますが、基本的にどの種類のクワガタも20~25℃の温度帯を好みます。

なので、実は外国産のクワガタも日本産のクワガタも基本的な飼育方法は同じなのです。

よく市場に流通する、外国産ヒラタクワガタやギラファノコギリクワガタ、ニジイロクワガタ、タランドゥスオオツヤクワガタなどの人気種も、20~25℃の温度帯で管理すればOKです。

特に長生きさせたい場合には20℃を目安に温度管理しましょう。

オオクワガタ系やヒラタクワガタ系などの長寿な種類なら3年以上生きることもあります。

クワガタは低温には比較的強く、15℃以下になると冬眠状態になるので死ぬことは滅多にないですが、高温には弱いです。

常時30℃を超えたり、直射日光に当たったり、蒸れたりすると死んでしまうので注意しましょう。

夏場は冷房の効いた部屋で飼育するのがベストですが、それが難しければ、床下や玄関などの暗くて風通しが良い涼しい場所で飼育すると良いでしょう。

✅エサ

クワガタは、自然界では樹液や果実の汁を吸っていますが、飼育するにあたっては下記の理由から『昆虫ゼリー』を与えることをおススメします。

・クワガタにとって重要な栄養素が含まれていること

・食べきれるサイズなので処理が簡単なこと

・果実と違って腐っても臭くなりにくいこと

ただし、昆虫ゼリーなら何でも良いという訳ではありません。

中にはクワガタが食べない粗悪な商品もあるので、値段が安いからといって安易に選ばないようにしましょう。

筆者が実際に使用して、食いつきが良く、元気に長生きしてくれたエサは下記の商品です。

・プロゼリー(KBファーム)

・すこやかゼリー(KBファーム)

これらの商品は品質が良いのはもちろん、フタを空けたときに汁が垂れにくいので手が汚れないのも素晴らしいと思います。

また、栄養価が高いため、産卵期のメスに与えると安定して卵を産んでくれる印象です。

全国のクワガタ愛好家や昆虫ショップも使用している商品なので、実績も信頼も折り紙つきです。

エサ選びに迷ったら、これを与えておけば間違いありません!

✅飼育用品

クワガタを飼育するためには、エサの他に飼育ケース・マット・転倒防止材が必要になります。

≪飼育ケース≫

クワガタは多頭飼いすると喧嘩してしまうので、1匹ずつ別々の飼育ケースで飼育しましょう。

ケースはコバエの侵入や臭い漏れのしにくい、『コバエシャッター』や『クリアスライダー』という商品がおススメです!

クワガタを購入するとき、クリーンカップや柔らかい素材のタッパーに入れられていることがありますが、フタが外れたり、食い破られて脱走することがあるので、飼育する際は専用の飼育ケースを用意しましょう。

脱走・放虫は厳禁です!

≪マット≫

クワガタ業界で言うマットとは、木を粉砕したオガ屑状のものを指します。

ホームセンターに行けば、クヌギマットとか針葉樹マットという商品がありますが、成虫飼育はどちらでも構いません。

ただし、産卵させる際や、冬に冬眠させる場合はクヌギなどの広葉樹マットを使用してください。(産卵方法や冬眠のさせ方は別途記事を作成します)

マットは、飼育ケースの底に3㎝程度敷くことで、クワガタの脚を保護し、ケース内の保湿にも役立ちます。

数週間ほどして、マットがベチャベチャになったら、蒸れ防止のためにも新しいマットと交換しましょう。

飼育者によっては、マットの代わりに園芸用の水苔を使用する方もいます。

水苔は保水性が良く、処理が楽という点がありますが、蒸れやすいという側面もあるので、飼育環境や使用感に応じて、お好みのものを使うと良いでしょう。

※針葉樹マットを購入する際の注意点

針葉樹マットの中には、防虫剤を使用した建材から発生したオガ屑を使用している場合があります。

防虫剤の含まれるマットを使用すると、クワガタが狂ったようにひっくり返ったり、死んでしまうことがあります。

そういったものを買わないためにも、昆虫飼育専用の針葉樹マットを選ぶようにしましょう。

≪転倒防止材≫

クワガタは転倒すると自力で起き上がることが出来ません…。

なので、捕まって起き上がれるように転倒防止材をケース内に入れる必要があります。

割りばしや食器洗い用のスポンジでも代用可能ですが、あまり軽かったり小さかったりすると起き上がれないので、クワガタのサイズに応じて適切な転倒防止材を用意しましょう。

筆者のおススメは『バークチップ』です。

バークチップは、園芸用品や爬虫類用の飼育用品として販売されていることが多いです。

様々なサイズがありますが、直径10㎝程度のバークチップなら、どのクワガタでも起き上がれるのでおススメです。

【幼虫飼育】

最近は幼虫で販売しているショップもありますね!

成虫と比べるとかなり安価で購入できるので、幼虫飼育から始めてみるという選択肢もあるかと思います。

クワガタの幼虫は、自然界では朽ちた広葉樹の中に居ます。

それを人工的に再現したエサが『発酵マット』や『菌糸ビン』と呼ばれるものになります。

クワガタの種類によって、幼虫に適したエサが異なるので、あらかじめどの様なエサで育てるのか理解しておきましょう。

✅発酵マット

発酵マットとは、広葉樹を粉砕したマットに添加物を加えて、バクテリアなどの微生物によって発酵させたもので、通常のオガ屑と比べると色が黒いのが特徴です。

発酵マットには、産卵用のものと幼虫飼育用のもの、どちらにも使えるものがあるので、用途に応じて選ぶようにしましょう。

発酵マットは基本的にどの種類のクワガタでも飼育できますが、例外としてタランドゥスオオツヤクワガタ・レギウスオオツヤクワガタは羽化まで育たないので注意してください。

(筆者の経験では、産まれてきた幼虫の一時的管理には使用可能でした。)

✅菌糸ビン

菌糸ビンとは、粉砕した広葉樹にキノコ菌を植え付けて、オガ屑を腐朽させて幼虫が消化吸収しやすい状態にしたもので、発酵マットよりも高価ですが、大きく育ちやすいという利点があります。

キノコ菌にはカワラタケ・オオヒラタケ・ヒラタケ・カンタケと言った種があります。

・カワラタケ

どの種にも対応した万能な菌種ですが、独特の臭いが強いです。

タランドゥス・レギウス・オウゴンオニなどはカワラで育ちます。

ニジイロクワガタも大きくなり易いです。

余談ですが、筆者はカワラタケの臭いを嗅ぐとくしゃみが出ます…

・オオヒラタケ、ヒラタケ、カンタケ

同じヒラタケ種ですが、適温と腐朽の速度が異なります。

オオヒラタケは高温に強く、腐朽が早いので、食性の弱い種や初令幼虫も消化吸収しやすく、短期間で大きく育つことが出来ますが、劣化やキノコが発生し易いので蛹から羽化までの管理が難しいです。

また、寒暖差でキノコの発生するので、気温差の大きい春や秋はキノコ狩りが必須です。

カンタケはキノコが生えにくいですが、高温に弱いので、25℃を超えない環境で管理することが基本になります。

オオヒラタケと比べると腐朽が遅く、エサの持ちが良いですが、食性の弱い種や初令幼虫は成長不良になる場合があります。

オオヒラタケと比べると、幼虫の成長速度が遅くなるので、じっくりと大きく育てる飼育方法に適しています。

また、幼虫期の後期から羽化にかけて使うことで、蛹室にキノコが生えて羽化不全するリスクを軽減できます。

ヒラタケはオオヒラタケとカンタケの中間の性質です。

ヒラタケもエサの持ちが良く、キノコが生えにくいので幼虫期後期から羽化にかけての使用に適しています。

オオヒラタケ・ヒラタケ・カンタケは、オオクワガタ系やヒラタクワガタ系、ノコギリクワガタ系との相性が良いです。

なお、発酵マットも菌糸ビンも、概ね3~4か月での交換が目安と言われていますが、ヒラタクワガタ系やノコギリクワガタ系、アンタエウスオオクワガタはもっと遅くても大丈夫です。

もっとも、エサの種類や交換のタイミングは、飼育する種類や菌種、飼育環境によって変わってくるので、正解は一つではありません。

試行錯誤して大きな成虫を羽化させるのも、クワガタ飼育の醍醐味と言えるでしょう。

大きく育てるための詳しい温度管理や交換タイミングは、今後記事を作成していきますが、基本的には18℃~25℃で管理すれば羽化まで育ちます。

主な外国産クワガタの原産国(インドネシア、マレーシア、インドなど)には、日本のように寒い冬がないので、通年で出来るだけ一定の温度で管理するのがポイントです。

【例外的な低温種】

飼育の基本温度帯は20~25℃と紹介しましたが、標高の高い地域に生息する種は20℃前後の低温管理が必要となる場合があります。

幼虫に至っては18℃くらいで育てた方が大きくなる種もあります。

代表的な低温種と言えば、アンタエウスオオクワガタやアルキデスヒラタクワガタ、ミヤマクワガタ系、それからネパールコクワガタなどです。

また、高額種も低温種が多いですね。

1ペアでウン十万円もこともある世界ですから、飼育する前に適正温度帯をチェックするのは必須です。

冬ならともかく、「夏場に20℃以下なんて無理!!」と思うかもしれませんが、クワガタ愛好家はワインセラーや”冷やし虫家”といったアイテムを使って飼育しています。

ワインセラーは12~18℃でキープできますから、低温種の飼育には打って付けなのです!

一方、冷やし虫家は、冷暖房付きの小型飼育室と呼べる代物で、飼育容器にもよりますが数十頭あまりを保管することが可能です。

そのうえ、温度の設定範囲も1~40℃までと幅広いので、あらゆる種に対応できる便利品なのです。(※冷房の場合は外気温-10℃程度が限界です)

いずれも安いものではないですが、あれば自宅に居ながら昆虫博覧会が楽しめるので、クワガタの沼にハマってしまった方には垂涎ものですね。

【コバエ対策】

クワガタ飼育をしていて悩ましいのがコバエの存在です。

筆者は昔、家でクワガタを飼っていたらコバエが湧いてしまって家族から叱られた経験があります。

でも、それは昔の話。

今は工夫次第でコバエを防ぐことが出来るのです。

それでは方法をご紹介します。

✅針葉樹マットを使う

昔と違って、今は飼育用品の改良が進みました。

中でも、針葉樹マットの登場はコバエ対策にとって大きな革命だと思います。

特におススメなのがペレットで、ヒノキの香りがして部屋が臭くないのです。

使い方は簡単で、ケースに適量のペレットを入れて少量の水を含ませれるだけです。

水を吸ったペレットは、何倍にも膨らんで土状になります。

ペレットを使えばケースに詰めるときに飛散しないから清潔といこともメリットです。

勿論、針葉樹なのでコバエが湧きにくいです!

ところで、針葉樹はクワガタ(成虫)には大丈夫なの?と思うかもしれませんがご安心ください。

筆者の経験上、これまでに針葉樹が原因でクワガタが弱ったことはありません。

2年以上生きていた個体もいます!

というわけで、針葉樹マットはクワガタ飼育には欠かせないアイテムと言えるでしょう。

✅昆虫ゼリーは腐る前に交換する

コバエが湧く一番の原因が、エサの腐敗です。

そういった観点から昆虫ゼリーをおススメしたわけですが、夏場は昆虫ゼリーといえども腐敗はします。

なので、腐敗する(悪臭が漂う)前に食べきれる量を与えるか、新しいエサに交換する必要はあります。

夏場は3~4日に1度は新しいエサに変えた方がコバエは湧きにくいでしょう。

なお、クワガタはエサが切れても水分さえ摂れれば意外と元気でいられるので、霧吹きで適度に保湿すれば、エサやりは週一でも餓死することは有りません。

✅タイペスト紙を使う

成虫の飼育ケースの紹介でコバエシャッターとクリアスライダーを紹介しましたが、幼虫飼育の場合は蓋に『タイペスト紙』を挟むと良いです。

タイペスト紙は通気性が良いうえに丈夫で、濡れても破れにくい特殊な紙で、幼虫飼育には欠かせません。

ただ、一般にはあまり出回っていないようで、昆虫専門店でしか筆者は見たことがありません。

幸い、ネットショップでも購入できるので入手困難という訳ではありませんが、クワガタ初心者の方にはあまり認知されていない代物かも知れませんね。

また、洗濯ネットに飼育ケースを入れると、コバエが外に出られないので発生を防ぐことが出来るようです。

見栄えは良くないですが、応急処置としてはありかも知れませんね!

✅電撃殺虫器

最後に、最強のコバエ対策を紹介します。

それは『電撃殺虫器』です!

コンビニの屋根に、紫色の蛍光灯がぶら下がっているのを見たことはありませんか?

あれの家庭用です。

ホームセンターで売られているのですが、これが最強です。

夜中、部屋の電気を消しておくと、コバエどもが電撃殺虫器に飛び込んで行き、殺虫器の中は死屍累々となります。

値段は2,000~3,000円くらいで、電源コードをコンセントに差し込むだけなので、コバエに限らず窓から入ってくる虫の対策として普通に便利です。

【クワガタはどこで購入するべきか?】

クワガタが購入できる場所はザックリ分けると次の3通りになるかと思います。

1.昆虫専門店

2.専門店以外(ホームセンターやペットショップ等)

3.ネットオークションや知人

それぞれにメリット・デメリットがあるので、それらを踏まえて検討してみてください。

✅1.昆虫専門店

昆虫専門店で購入するメリットは、『信頼性』が確保されているという点でしょう。

残念ながら、SNSやネットオークションなどの素人同士の取引だと、種類の同定ミスだったり、詐欺だったりといった問題が後を絶ちません。

しかし、専門店ではそういったトラブルはほぼ確実に防ぐことが出来ます。

また、クワガタは犬や猫のように血統が重要な世界でもあるので、確かな血統のラベルを入手したいのであれば、やはり専門店で購入するのが確実と言えるでしょう。

それから、実店舗で購入できない場合でも、専門店なら安心して発送を任せられることもメリットです。

特に夏場や冬は、適切な梱包方法を理解していないと死着のリスクがあります。

また、万が一、死着しても専門店ならほとんどの場合”補償”してくれるので、損失を避けられることが出来ます。

一方、デメリットは、値段が高いという点です。

やはり、利益を出さないと商売は成り立たないので、そこは仕方ないですね。

でも、購入する際に飼育方法や専門知識を教えてもらえることもあるので、決して損をすることは無いと思いますよ。

✅2.専門店以外

専門店以外で購入するメリットは…、なんでしょうね?

筆者には解りません。

強いて言えば、実物を見て買える点でしょうか?

正直、専門店よりも高いですし、陳列されている間の管理が杜撰なお店もあるので、あえて専門店以外の店舗で購入するメリットは無いと思います。

もちろん、専門店並みにしっかりと管理しているお店も中にはあるでしょう。

しかし、それを初心者の方が見極めるのは難しいと思います。

見栄えの良い陳列と専門用語が並んだPOPが目に留まれば、専門的に見えるかも知れませんが、それだけでは専門性を判断することは出来ません。

スタッフの知識と、陳列されている生体の状態をよく観察する必要があると思います。

✅3.ネットオークションや知人

ネットオークションや知人から購入するメリットは、何と言っても安いということです。

有名血統のご本家や、特大サイズとなると話は別ですが、一般的な個体の取引であれば店舗で購入するよりも遥かに安いです。

ただ、気を付けなくてはならないのが信頼性が担保されないということ。

詐欺をはたらく人もいれば、悪気はなくとも、幼虫やメスの種類を誤って販売したり、産地混同した個体や雑種を売ったりという、クワガタ界隈のタブーを犯す人もいます。

素人同士の取引には、そういったトラブルが起こり得るということは知っておいてください。

なので、ネットオークションやSNS、知人などから購入する場合は、図鑑や標本などで個体の特徴を事前に熟知しておくことや、トラブルに巻き込まれないように、概要欄や説明事項を熟読して、納得の上で購入をするか検討することが大事です。

以上、外国産クワガタの飼育方法についての基本をご紹介いたしました。

この記事をお読みいただいて、僕(私)も飼えるかもと感じていただけたら幸いです。

ちなみに、筆者が初心者におススメするクワガタは『ニジイロクワガタ』です。

暑さにも寒さにも強く、色がきれいで温厚な性格なのでとても癒されますよ!

それではまた次回の記事で!

いいなと思ったら応援しよう!