早大内ゲバ映画を考える

冗長な映画だった。今より短く出来ると思う。

そして内容的にはあの当時の若者たちが命がけで闘おうとしていた権力に、今逆に利用されてしまう恐れがあるのではないかと危惧している。

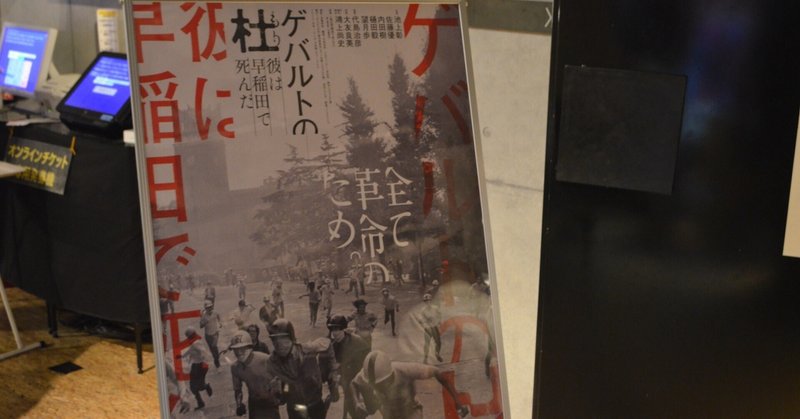

2024年5月29日(水)、映画「ゲバルトの杜 彼は早稲田で死んだ」(2024年/代島治彦監督)を東京・渋谷のユーロスペースで観た。

1972年、早稲田大学第一文学部の2年生だった川口大三郎君が、学部の自治会を牛耳り早大支配を目論む新左翼党派・革マル派によって殺された。いわゆる内ゲバでの凄惨なリンチによって殺されたのだ。

映画の前半はもっぱら再現ドラマで、後半はその事件をめぐる当事者たちの証言集となっている。

問題は内容だ。これでは当時、正義に燃えた若者たちが内ゲバによって亡くなってしまう―これでは、その殺人事件を一種のノスタルジアを持って回想するという単なる映画になってしまう。

それはそれでいいのかもしれない。

でも、映画の途中でジャーナリストの池上彰さんに学生が質問したー「当時の内ゲバなど学生たちの運動が今日の日本に遺したものは何か?」と。

それに対して池上さんは「机といすが床に固定されたこと」だと冗談で返した。この後、池上さんはさらに何か語ったのか?

私もこの学生と全く同じ問題意識でこの映画を観た。

だが、答えらしきものはこの映画の中になかった。

ボールが観客の側に投げられたということなのか。

だが、私がむしろ恐れたのは、当時の学生たちの純粋な思いからの顛末を描いたこの映画を、権力が利用するのではないかということだ。

彼らはマッカーシズムに始まる反共「洗脳」キャンペーンを陰に陽に展開することによって、ここ日本でも共産主義や左翼活動、もっといえば市民運動に対する偏見を人々に植え付けることに成功してきた。

だから、今でも日本ではちょっと理屈っぽいことをいう人を「あいつ、アカなんじゃないか」という言い方があるのだ。

だが、権力が今でも一番恐れているのは共産党なのではないか。メディアを見ても、時の権力が一番嫌がることにズバリ斬りこんでいっているのは日本共産党の機関紙「しんぶん赤旗」だと思う。

この映画の内ゲバなどの描き方では学生運動あるいは左翼活動の「暴力性」があまりにも浮き彫りになっているあまり、現在の若者たちに「嫌悪感」を抱かせるのではなかろうか。

映画の中で何度も何度も繰り返し登場する血が滴り落ちるバットや川口君を無表情なままに罵倒して暴力をふるう革マル派の学生たち。

当時の学生運動が入り込んだ内ゲバなどの袋小路、自己撞着は72年という同じ年に起こったあさま山荘事件をピークとして、左翼勢力全体の衰退へと繋がっていく一つのターンングポイントだったのではないか。

それが今日の日本の政治社会にどのような影響を与え、与え続けているのかが、考えるべき重要なひとつのテーマだと思う。

政治とは「理想と現実のギャップ」を埋める仕事だと思う。理想だけを掲げて自己満足に浸っているような「左翼」は必要ない。

だが、現実には、現実をあくまでも追認するだけの現状維持が主たる「右翼」に担われている政治になってしまっているように思える。

その時に必要とされるのは、おそらく理想の方向にいささかなりともベクトルが向いている「左翼」なのではないかと思うのだ。

冷戦終結後、共産主義・社会主義は負けたといわれた。しかし欧米諸国では社会民主主義は勢力を一定程度保ってきた。

日本の左翼衰退の根っこはどこに?

ひるがえって日本はどうだったか。89年の参議院選挙で当時の土井たか子委員長率いる社会党が躍進した。しかし、これは「最後っ屁」となった。90年代に首相に担がれた村山富市社会党党首(当時)が自民党と手を組んで「現実路線」に舵を切ったことで同党は事実上終わりを迎えた。

今や社会党は社民党と名を変えたが、その存在は風前の灯火だ。日本共産党は前述のような理由もあって広い支持は得られていない。

そんな問題の根っこを辿っていけば、おそらくはこの映画が描いた内ゲバなどが起こった時代にたどり着くのではないかというのが私の推測だったのだ。だからその意味での答えあるいはヒントが得られず、期待外れだった。

一流の識者たちー池上さん、元外交官で作家の佐藤優さん、思想家・内田樹さんといった方々を活かしきれていないとも思った。

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?