原田 祐希「未来の薬剤師のために」

1.薬の専門家

加古川・明石・神戸に17店舗を展開する「中川調剤薬局」。

2014年から、この会社で薬剤師として働き、社長補佐の立場で店舗全体の管理や店舗づくり、社内研修などを任されているのが、原田祐希(はらだ・ゆうき)さんだ。

原田さんは、1989年に兵庫県神崎郡で2人兄弟の長男として生まれた。

小さい頃は、周りに知らない人がいると黙ってしまうほどの人見知りだった。

小学校の頃はゲームに熱中した。

中学に上がると、地元の先輩から「みんな野球部に入ってるから、お前も入部するんやろ」と言われ、野球が好きでもなかったが野球部に入部した。

「走るのが好きだったこともあって、野球部は楽しかったんです。ただ、学校の人気者たちが野球部に集まっていたので、遊びに行く話を聞いたら一緒について行くなど、みんなの輪から外れないように必死でした」

2.薬との付き合い

高校は推薦入試で、家から近い公立高校へ進学した。

入試の面接時、試験官に「将来は薬剤師になりたい」と告げた。

「そのときは、漫画や映画で観ていた『海猿』に影響され、救命士や海上保安官など命がけで何かをする仕事に就きたかったんです」と当時を振り返る。

その頃は、本気で薬剤師を目指そうとは思っていなかったが、原田さんにとって、薬との付き合いは小さい頃から続いていたようだ。

「小学校3年生のとき、下痢と血便が続いて、潰瘍性大腸炎と診断されたんです。当時は小児の症例も少なく、病名も広く知られていなかったので、3学期はずっと検査入院をしていました。完治することはないんですが、僕の場合は薬さえ飲んでいれば症状は治まるので、いまも薬を飲み続けているんです」

高校へ入学したとき、中学時代のような他人に合わせた生き方に窮屈さを感じていた原田さんは、「自分らしく生きよう」と野球部ではなく陸上部へ入部。

短距離走だけでなく、やり投げをしたり、駅伝に参加したりと色々な競技を経験した。

そんな原田さんが、薬学部への進学を志望するようになったのは、高校3年生のときのことだ。

転機となったのは、改正薬剤師法により2006年度から薬学部で4年制が廃止され、6年制課程が導入されたこと。

これにより28校もの薬学部が新設され総定員が増加し、特に私立大学薬学部の平均偏差値は大幅に下落した。

そうした状況もあり、「資格も取れてお金も稼げて良い仕事から薬剤師を目指したらどうや」と進路指導の際に教員から勧められたことで、卒業後は神戸薬科大学薬学部に進んだ。

3.調剤薬局の世界へ

「薬学部に入って5回生まではそれなりに勉強もしつつ、バイトや遊びなどを楽しみながら普通に大学生活を送っていたんです。だから、特に将来、薬剤師として何がしたいとか医療に貢献したいというモチベーションがあったわけではありませんでした」

きっかけになったのは、借りていた奨学金の返済に関する説明会が開催されたときのこと。

両親の勧めもあり大学へ進学したため、両親が返済を援助してくれるものだと思い、返済額を伝えたところ、「大変やけど頑張って返済しろよ」と返答があった。

「これは自分で何とかせなあかん」と気付き、必死に薬剤師としての仕事や就職先を考え始めたというわけだ。

自分で調べてみたところ、当時の薬剤師手当は月3万円で、原田さんの毎月の奨学金返済を考えると月2万円の赤字だった。

高収入でキャリアパスも明確化しているドラッグストアへ勤務することを考えたものの、そうした道を歩み続ける将来を想定したとき、「これはしんどくて、やり続けられへんな」と感じた。

そんなとき、電子書籍で偶然に購入したのが狭間研至(はざま けんじ)さんの書籍『外科医、薬局に帰る―浪花のあきんどクターの「医薬協業」への挑戦』だ。

外科医でありながら実家の薬局を継承するという著者の体験を記した本書のなかで、「薬局が変われば地域医療が変わる」という思いに薬局の可能性を感じた。

すぐに続刊となる『薬局3.0』を購入して読んだところ、「日本の地域医療をこれまで以上に機能させるには、薬局・薬剤師が第3世代(=3.0)に進化することが不可欠」という著者の考えに感銘を受けた。

「こんな面白い世界があるんや。薬剤師の専門性を活かして仕事をすれば、こんなにやりがいや面白さを感じることができるんだということに興奮しました。楽しんで仕事ができるんなら、2万円分くらいチャラになるかな」と、調剤薬局で働くことを決意。

著者である狭間研至さんに直接話を聞くため職場説明会へ足を運んだり、各地で開催されている薬剤師の研修会へ出かけたりとさまざまな見識を広げていった。

4.薬剤師としての挑戦

ちょうどその頃、原田さんが所属する研究室と地域の薬局とが連携して、子育て中のお母さんに対して薬の飲ませ方などのイベントを開催したとき、現在勤務する「中川調剤薬局」の代表と出逢った。

「何のためにイベントを開催するかなどを議論していくうちに、それまで人前で喋ることは苦手だったんですが、その方が僕の思いをどんどん引き出してくれたんです。『地域に貢献できる薬局をつくりたい』という熱意を抱かれていて、この薬局で働いてみたいと思うようになりました」

原田さんは「狭間研至さんの本に書いてあったことは、この調剤薬局でも実践できるのでは」と可能性を感じ、中川調剤薬局の採用試験を受験。

面接時には、「薬剤師が大学で学んだことを活かして患者さんに関われば、薬局はまだまだやれることがある。だから、そんな仕事をやらせてほしい」と告げたところ、「一緒にやりましょう」と支持を受け、入社することができた。

原田さんは、「まだ大学で学んだ全ての知識を活かしきったという感覚がない」と日夜学びを続けている。

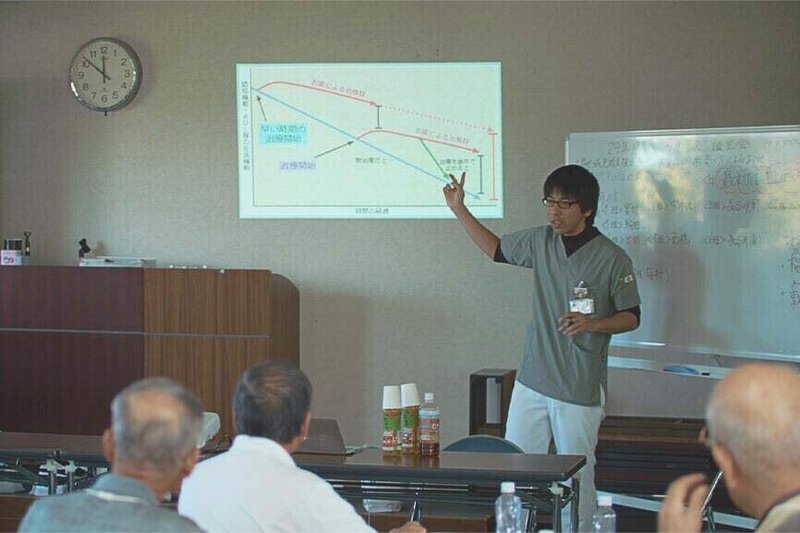

考えを意識的に実践するためにプロセスの流れを表現する図解法である「思考のフローチャート」を独自に作成し、それをスタッフ間で共有して、患者への実践を通じて改善を続けている。

大学で学んだ専門的知識を現場で実践していくことこそが、薬剤師の地位向上にも繋がるのだ。

「大学では理論として学んでいたことが、現場で患者さんの体の変化として起きる実践として肌で感じることができるようになった」と語る。

5.未来の薬剤師のために

薬剤師の仕事といえば、かつては調剤業務が中心だった。

ところが、現在ではかかりつけ業務をはじめ、地域連携や高度薬学管理などに対応できる高い専門性を発揮すべき内容へと拡がりつつある。

いまでは薬を取り揃えたり、分包したりすることであれば機械で行うことができるし、薬についての基本的な情報であれば誰もがインターネットで調べることも可能だ。

そうしたときに、薬剤師にとって必要なのは、まさに原田さんが言うように、いかに専門性を発揮していくことができるかに尽きるだろう。

言い換えれば、それは薬を飲んだあとのことをしっかり考えるということだ。

言うまでもなく、薬は服用して初めてその効果を発揮する。

いま飲むと、いつ頃効果があって、次はいつ服用すべきなのかを医師や看護師とは異なる立場から、薬剤師は指導することができる。

万が一、効果が出ていなかったり、薬が効きすぎていたり、副作用などが出ている場合があれば、専門的知見に基づいて医師や看護師、患者へ助言を行う。

これこそが、ほんらいの薬剤師の専門性と言えるだろう。

「将来的には薬剤師全体のレベルアップを図っていきたい」と、原田さんは今日も目の前の薬と患者に向き合っている。

※5枠完売しました

※10枠完売しました

※10枠完売しました

※15枠完売しました

※25枠完売しました

※25枠完売しました

よろしければサポートお願いします。 取材のための経費に使わせていただきます。