【建築クイズ】問題です。屋根を大きく見せるためにある工夫をしています。それは一体なんでしょう? ~唐招提寺~

最近、日清のシーフードヌードルと生野菜にはまっているくろちゃんだ。生野菜は、ドレッシングなしで、そのままキャベツやキュウリを食べている。不健康なものと健康なものを同時に食べると実に美味しいことに気が付いた。

トータル的に多分不健康なので、みんなは決して真似しないように。

1. 大きな屋根の建築 ~唐招提寺~

トップの写真をよく見て欲しい。この建物は、屋根を大きく見せるために、ある工夫をしている。

「それは一体なんでしょう?」と言うのが、本記事の主題だ。考えている間に、少しだけ唐招提寺について説明する。

唐招提寺(とうしょうだいじ)は、奈良時代(759年)に、鑑真(がんじん)によって建てられたお寺と言われている。1998年には、世界遺産としても登録された。

鑑真は、学校の教科書にも載っていたと思う。目をつむり座禅を組んでいる姿が印象的だ。

京都新聞 2021.9.18より

このじいさんは、すごい建築を世の中に残した。

(確認だけど、このじいさんが設計したわけじゃないよ。)

この建築の凄さを知ったのは、大学3年生の時だった。家族旅行で奈良に行った時だった。旅行の初日に、唐招提寺に行った。ちなみに、その日に泊まったホテルが、辰野金吾設計の奈良ホテル。辰野金吾は、東京駅(1914)や日本銀行本店(1896)の設計者として有名だ。ちなみに、佐賀県出身。

奈良ホテル/奈良県奈良市/1909/辰野金吾

話は戻って、、

唐招提寺を見学しながら、「でかいな~」とか、「風格漂うな~」とか考えながら見ていたのだが、「雄大だね~」とぼやきながら、父もうっとりしながら見ていたようだった。僕にも「雄大」という言葉がしっくりきて、「そうだ。僕がいだいていた感情もこの感情だ」と久しぶりに父に共感したのを覚えている。

しかし、感想で終わらないのが建築学生だ。建築学生は総じて、空間体験して抱いた感情や感覚を言語化しようと試みる。

なぜなら、言語化できれば、自分の設計に応用できるからだ。

僕も、建築を学ぶ端くれだったこともあり、「なぜこの建物が雄大だと感じたのか?」立ち止まってずっと考えた。すると、あることに気が付いた。

屋根がでかいなと。笑

大きな屋根が、雄大で力強く、圧倒的な印象を与えていることに気が付いた。

唐招提寺金堂/立面図/くろちゃんスケッチ

2. 屋根をより大きく見せるための仕掛け

「な~んだ。この建物の凄さは、雄大で力強い印象を与えるために、屋根を大きくしただけか」と思った方がいるかもしれない。早計だ。

屋根を大きく見せるために、他にも工夫がなされているはずだ。考えに考えて、弟が「そろそろ次行くよ~」と言ったあたりから、気が付いた。

「!」

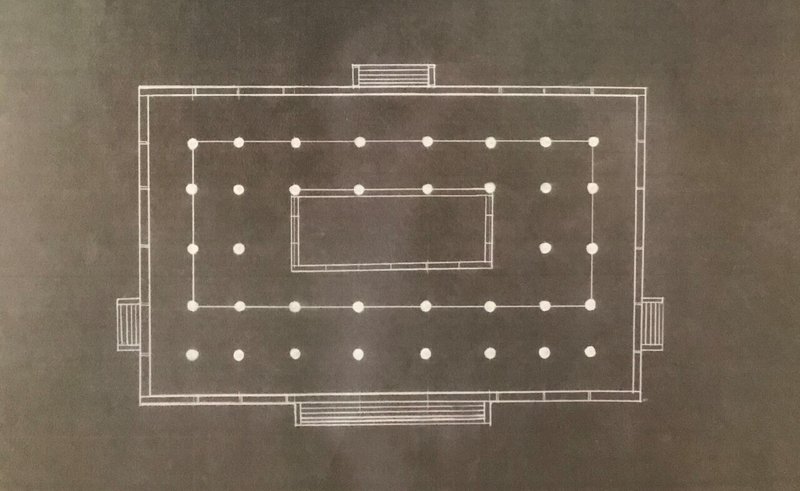

これは、平面図をよく見ると分かる。

唐招提寺金堂/平面図/くろちゃんスケッチ

よ~く見て見て欲しい。。

気づいただろうか??

3. ネタバレ

柱のスパン(間隔)が中心から外側に向かって、少しずつ短くなっているのだ。

こうすることで、遠近法により、屋根を支える建物の胴体(柱と壁)の部分が、少しだけキュッと狭まって見えるようになる。

例えば、顔の大きさは同じだけど、身体の大きさが異なる2人が並んでいたとする。身体が大きい方は、顔はそんなに大きく見えないが、身体が細い方は、顔が大きく見える。唐招提寺は、屋根を大きく見せるために、屋根を大きく表現しつつ、胴体を遠近法を用いて細く見せようとした。

4. 時間を超えて空間体験者の感情はリンクする

このような造形操作からは、当時の社会性も垣間見ることができる。

当時(奈良時代)の国家は、仏教を通じて国を統治しようとした。国家は、雄大で、万人を圧倒するような寺院を必要とした。

そこで設計者は、屋根を大きく見せることで、雄大さと力強さを表現しようと試みた。

現代人でさえも圧倒する唐招提寺。

約1200年前にこの建築を見た人々も圧倒されたであろう。その時いだいた感覚は、今も昔も恐らく、そんなに変わらないはず。

1200年前の方々と、感情がリンクしたのだとしたら、少しロマンチックに思えた。23歳の秋だった。

唐招提寺金堂/奈良県奈良市/759/設計者不明

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?