JR乗りつぶしの記録 2021/3/6 仙台~高城町~山形~左沢~新庄~余目~秋田~男鹿~青森

変態なので夜行バスで仙台に土曜朝5時着、そこからスタートです。新幹線とか飛行機は乗りつぶし旅にとっては無駄が多いので(?)

仙石線・仙石東北ライン 仙台 6:03〜高城町 6:47・7:09〜仙台 7:35

未乗区間の仙石東北ラインの高城町から塩釜の間のために折り返し。仙石東北ラインとは東北本線と仙石線が接近する付近(松島・高城町)で線路をつなげて直通運転できるようにした運行形態の愛称、2015年に開通。仙石線は駅が多いのに追い抜ける駅が無いためスピードが出せなかったところ、この路線の開通で駅が少ない東北本線を通れるようになり仙台から石巻が速達化した。

この右に分かれるのが仙石東北ラインの分岐、東北本線へ繋がっている。

仙石線はもと私鉄なので直流、東北本線は交流、交直両用車両が必要なところ架線の電流と関係ないディーゼルで発電した電気で走るハイブリッド車両HB-E210系を導入。さらにそのおかげで非電化の石巻から先の女川までも直通運転できるようになった。運行は1時間に一本程度。

仙山線 仙台 8:18〜北山形 9:25

名前の通り仙台と山形を結ぶ路線。仙台人が絶対読める難読駅名 愛子駅(あやし)までが仙台市内区間で通勤・通学利用で本数も多く、飽和している。山形までは1時間に一本ほど。ただ仙台~山形の区間は本数もスピードも高速バスが優勢。ちなみに豆知識ですが、山形新幹線で山形~東京を移動するよりも、仙台に出て新幹線のはやぶさに乗り継ぐのが最速になるパターンがある。山形新幹線のルート選定の時の仙山線経由も候補にも挙がってた。

途中の山寺駅からは崖上に建つ立石寺(山寺)が見える。奥の細道にも登場してる。

左沢線 北山形 9:29〜左沢 10:04・10:11〜山形 10:49

北山形で奥羽本線から分岐して寒河江、左沢を結ぶ盲腸線。あてらざわって読めないよね・・・。江戸時代に特定地点から左側にあった沢のあるこの地域を「あちらの沢」と呼ばれ、それが訛っていたという説があるらしい。

北山形から山形市方面を見て、左側が仙山線・右の青いのが左沢線。

左沢方面は目の前に月山を望む。

沿線が果物の名産地のため「フルーツライン左沢線」という愛称がつけられた。専用塗装の東日本非電化区間でおなじみキハ100系の派生車両が使われる。意外にもソーシャルディスタンス保っては座れないくらいには混んでた。季節がずれてるから何も楽しめなかったけど、さくらんぼは当然のことながら、ラ・フランス、ブルーベリーとかが名産。

奥羽本線 山形 11:30〜新庄 12:52

山形を南北に貫く奥羽本線。この区間は山形新幹線も乗り入れてくるため、標準軌用の701系5000番代が使用される。天童までかなり混んでましたね、都内の昼間の電車くらい。新幹線も走れる線路なので普通列車も100km/hで雪原の中を爆走。

陸羽西線 新庄 13:10〜余目 13:56

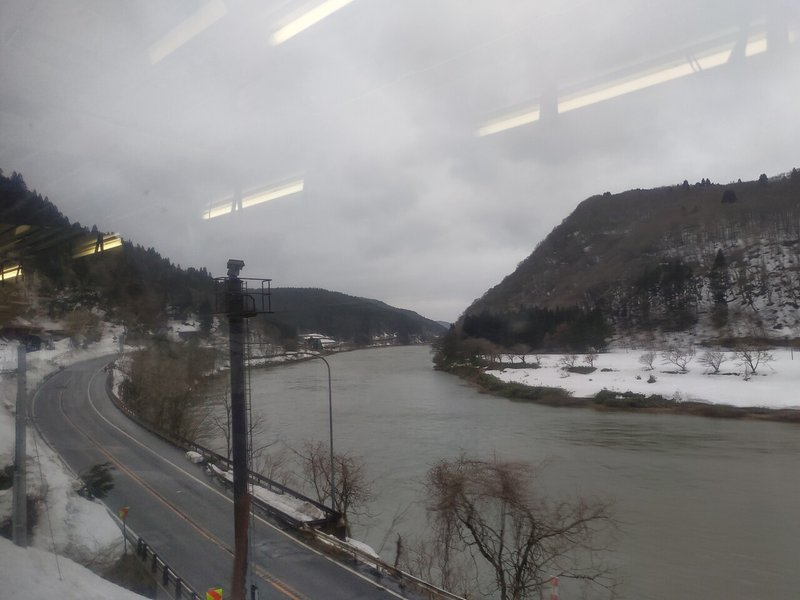

陸羽西線は新庄と日本海側の余目を結ぶ。陸羽東線とともに陸州(宮城)と出羽(山形・秋田)を結ぶ路線。新庄から最上川に並走して庄内平野へ抜ける。庄内平野は雪は少なかったけど、海からの風でとにかく寒い。西線は特に本数が少なく通り抜けられるのは1日7本しかない区間。

羽越本線 余目 14:05〜酒田 14:20・14:41〜羽後本荘 15:31・15:38〜秋田 16:23

羽越本線は名前の通り越後と出羽を結ぶ、新津から秋田までの幹線。大阪方面から東北や北海道へ向う名だたる寝台列車も通ったルート、今では西日本から青森や北海道へ行く貨物列車のメインルートになっている。何年か前に前に制覇済み。余目からは新潟の村上からきた列車で酒田まで。

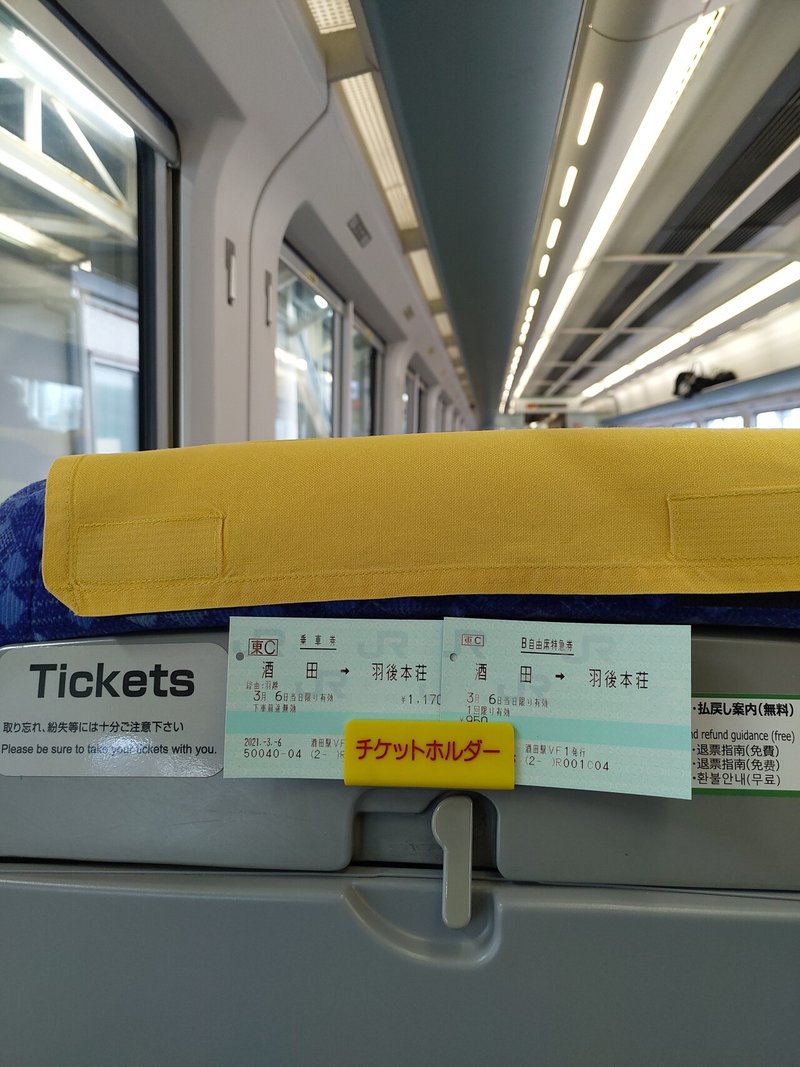

今回どうしても今日中に青森までたどり着きたかったので途中酒田から羽後本荘の県境越えは特急いなほを利用してショートカット(検札来なかったけど大丈夫なのか・・・)。

思ったより雪は無いけど、途中正面右手方面には霊峰「鳥海山」がそびえる。標高2236mの活火山で、純粋に東北の山としては最高峰(福島県の燧ケ岳が2356mで最高峰だけど尾瀬の一角なので栃木県との県境)。これは信仰の対象になる山の風格ですわ。

左手には日本海の荒波を見ながら進む。とにかく冬場は天候に左右されやすい路線でもある。

1951年創業の秋田のソウルパン、たけや製パンのデザートパンをいただく。

男鹿線 秋田 16:46〜男鹿 17:45・17:55〜追分 18:35

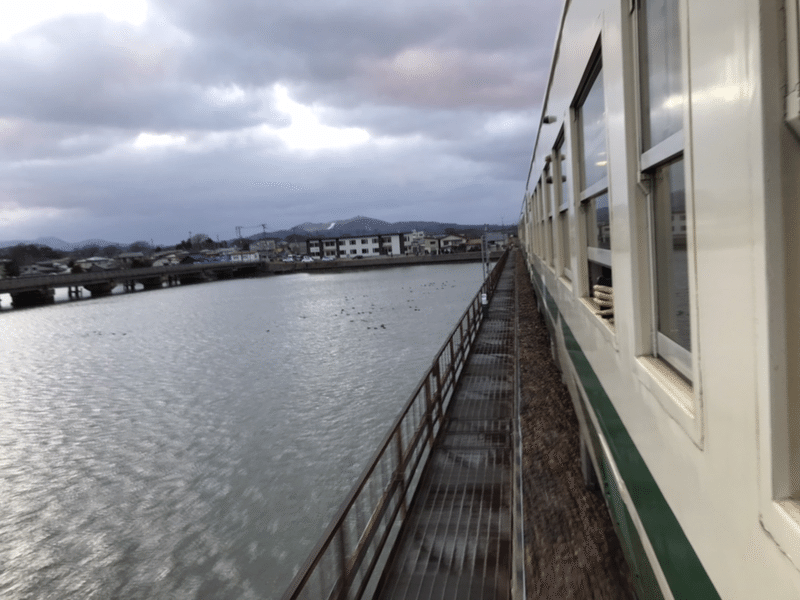

秋田から男鹿半島の南側を男鹿駅まで結ぶ男鹿線。ドローカル線と思いきや1時間に一本くらいあって、秋田市の近郊路線として通勤通学利用が多いようで、なんと5両編成のキハ40で運行されている(特急以外で5両編成の気動車なんて見たことない)。その時代も終わり2021年3月13日のダイヤ改正ですべてが蓄電池車の新型車両へ置き換えられるとのこと。ともあって途中の橋には引退するキハ40を目当てに撮り鉄が大集合してた。

という私は中から撮り鉄してた。この車両日本では数少ない窓が全開になる奴なので調子乗ってたら車掌に怒られた。すみません。ドア無いまま崖上走るような海外鉄道に慣れて調子乗ったわ。

男鹿半島は風が強いので風力発電が多い。男鹿駅は工事中、道の駅なんかも整備されててなまはげを全面に推してる。

奥羽本線 追分 19:39〜青森 22:18

乗り換え時間で追分駅そばのスーパーに買い出し、途中横切る国道7号線の標識。やはり青森は遠い。標識通りこれから奥羽本線で能代、鷹巣、大館と北秋田の主要都市を通り、弘前、青森まで向かう。

今回乗った快速は同区間の特急並みに速い。東北の幹線区間はまだまだ2世代前の701系が主役なのでロングシートなんだよね。仙台地区でもまだ生き残ってるし、東北から701系シリーズが消えるのはかなり先になるだろうな。

スーパーで調達したいぶりがっこと日本酒。

青森駅は1988年に青函トンネルができるまでは北海道へ渡る青函連絡船との接続駅でもあり一大ターミナルだった。さらに2010年には新幹線の開業で長距離特急も来なくなり、その歴史を感じさせる長いホームも端の方は整備もおざなりでボロボロ、「→連絡船」の案内に当時の面影が残されている。駅横には船へと続く引き込み線や連絡橋も残されてる。青函連絡船最終便を担った八甲田丸はメモリアルシップとして保存されていて中が見学できる(明日の記事で書きます)

1959年完成の現駅舎の建て替えが決まっており、2021年3月27日に新駅舎へ切り替えられるよう。私は今回が初めての青森駅だし思い入れがないけど、量産型ユニバーサルデザインで風情が無くなるというのはわかる気がする。

本日の成果(新規乗車区間)

仙石東北ライン 松島〜高城町 0.3km ※制覇

左沢線 北山形〜左沢 24.3km ※制覇

奥羽本線 山形〜新庄 61.5km

奥羽本線 東能代〜青森 129.1km

陸羽西線 新庄〜余目 43km ※制覇

男鹿線 追分〜男鹿 26.4km ※制覇

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?