#映画

エッセー「 Gr.B Wars "AUDI VS. LANCIA"」

長年に渡りモータースポーツ、特にラリーの頂点とも言えるWRC(World Rally Championship)の世界に身を置いて来たが、アウディとランチャが、その持てる技術の粋を結集して造り上げたGr.Bモンスターマシンで熾烈な覇権争いを繰り広げた80年代初頭が最もエキサイティングで最も面白い時代だった。 アウディ VS ランチャ、革新的な4WD(アウディ・クワトロ)とコンサバティブな2WD(ランチャ・ラリー037)、それぞれの哲学が色濃く反映された美しくも狂暴なモンスターマシンは、ターマット、グラベル、スノー、ラフと、地球上の様々なスペシャルステージで熱く激しい戦いを展開し、世界中のファンを興奮の坩堝に叩き込んだ。 2024年、その狂乱の時代をモチーフに、両社の熱き戦いを描いた映画が公開される。ラリーファンならずとも必見である。 ● アウディ・クワトロ● 現在、世界ラリー選手権を戦う主力マシンは4WD+ターボ車であることが前提条件になっているが、四半世紀前まで、このコンセプトをラリーマシンに投入することは無謀と信じられていた。 それに敢えて挑戦し、その上チャンピオンまでもぎとり、ラリー界の常識を一変したエポックメーカー、それがアウディ・クワトロである。 1981年1月1日にFIAの公認を取得し、開幕戦のモンテカルロ・ラリーから世界ラリー選手権に登場してきたクワトロだが、実はその登場までには入念な準備期間があった。 1978年5月には4気筒のアウディ80をベースに4WDシステムを組み込み、マクファーソン式ストラットのサスペンションと200ターボのブレーキが移植されたラリー用プロトタイプが製作された。 1979年には当時No.1ラリードライバーだったハヌー・ミッコラがニューマシンのテストに招かれた。 ミッコラは僅か30分ステアリングを握っただけで、クワトロをラリーマシンとして仕上げるためのテストドライバー契約をアウディと交わした。 クワトロのラリーカーとしてのポテンシャルはそれほどインパクトの強いものだった。 WRC参戦を目的にアウディ・モトールシュポルトが創設され、1981年からミッコラと女性ドライバーのミシェル・ムートンをドライバーに起用し、最高出力360馬力を搾り出すDOHC5気筒の縦置きエンジンとフルタイム4WDを搭載したクワトロで活動を開始した。 デビュー戦のモンテカルロでは2台でもリタイアとなったが、雪のスウェーデンではミッコラが優勝を果たす。 後年ミッコラは「スウェーデン以外のドライバーとして初めてスウェディッシュラリーを制したドライバーという名誉を与えてくれたマシンだ」と語っている。 ミシェル・ムートンが女性ドライバーとしてだけでなく、トップドライバーとして認められたのもクワトロがあればこそだった。 ムートン自身、「クワトロがなかったらサンレモでの優勝できなかっただろう。今の私があるのはこのマシンがあったから、一番好きなクルマだし、一番好きなチームだった」と懐かしそうに語っている。 1982年にはスティグ・ブロンキストが加わりメイクスチャンピオンを獲得したが、ドライバーシリーズは2、3、4位という成績で終わり、ドライバーズチャンピオン座はライバルのロールに譲った。 Gr.Bの過渡期となった1983年、ミッコラは4回の優勝でチャンピオンとなったが、メイクスタイトルは逃した。 1984年5月にエボリューションモデルのクワトロスポーツが公認を取得した。 ウォルター・ロールを加え、4人のドライバーと揃えたアウディは、メイクスとドライバーズのダブルタイトルを手中に収めた。 しかし、Gr.Bの禁止、アウディのWRC活動中止もあり、パワー的に450~600馬力までパワーアップしていたクワトロスポーツは、それ以降、北米のIMSAレースやパイクスピーク・ヒルクライムといったパワーを競う競技にしか活路を見いだせなくなっていった。 アウディ・クワトロが誕生してから42年、今や世界ラリー選手権のトップマシンといえば4WDターボがベースのワールドラリーカーだが、アウディ・クワトロが存在しなければ今のワールドラリーカーは出現し得なかった。 アウディ・クワトロこそ、今をときめくワールドラリーカーの原点なのである。 ●ランチャ・ラリー037● 1983年、前年の移行期間を経てWRC(世界ラリー選手権)の車両規定はそれまでのGr.4からGr.Bへと変更された。 Gr.4の公認を取得するには年間400台(当初500台)の生産台数が義務付けられていたが、Gr.B規定の導入により年間僅か200台を生産するのみでホモロゲーションの取得が可能となった。 Gr.4時代、ベルトーネの鬼才マルチェロ・ガンディーニによる前衛的且つ未来的なボディフォルムに、フェラーリ・246ディノのV6パワーユニットをミドマウントした'ストラトス'で輝かしい戦績を誇ったランチャは、新たなGr.Bマシンとしてストラトスの正常進化モデルとでも言うべきラリー037を開発、実戦に投入した。 フィアット131アバルトのエンジンにスーパーチャージャーを装着したパワーユニットは、中速域でのレスポンスとトルク特性を重視したセッティングが施された。エンジンのチューニングはアバルトが手掛け、当初1998ccだった排気量は、1984年のエボリューション2では2111ccまで拡大され、最高出力も325馬力までパワーアップされた。 サスペンションは前後ともダブルウッシュボン式、リヤのショックアブソーバにはダブルダンパー方式を採用している。 1983年、4WDマシンであるアウディ・クアトロと激戦を演じ、僅か2ポイント差でチャンピオンカーに輝いたラリー037は、2WD最後のチャンピオンカーとしてWRCファンの心に刻まれることとなった。

エッセー「ヴァイパイアーとは " 彼ら " のメタファー。NWOを予言した映画 " BLADE "」

" New World Order " の一環として着々と進行中の人類削減計画 。 人為的に造られた新型アデノウィルスを世界中に撒き散らし、それを抑止さるためのワクチンに不妊物質と一元管理のためのマクロナノチップを混入させる。 現在の地球人口を20億人まで削減し、自らの奴隷として使役するという" 彼ら "の遠大なプロジェクトをいち早く看破し、そのメタファーとして製作されたのがウェイズリー・スナイプス主演の映画「BLADE」である。 ヴァンパイアが "彼ら "のメタファーであるならば、それに立ち向かうヴァンパイア・ハンターのブレイドはさながら某国大統領か。

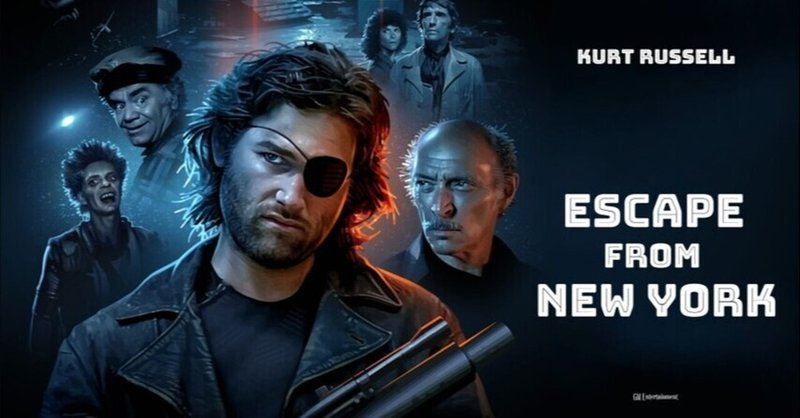

エッセー「ジョン・カーペンターの真骨頂 " ニューヨーク1997(Escape from New York) "が描くディストピアな未来」

『犯罪率が400%を越えた1988年のアメリカ合衆国。犯罪者の収監に苦慮した合衆国政府は、ニューヨークのマンハッタン島を高さ15メートルのコンクリートウォールで囲い、巨大な刑務所化する。そんな中、テロリストに乗っ取られた大統領専用機がマンハッタン島に不時着し、大統領が行方不明になる重大事件が発生。警察部長は、収監予定であった元特殊部隊の凄ワル男、通称スネーク・プリスキンに、作戦成功後の釈放を条件に大統領奪還要請。頸動脈に24時間後に爆発するようタイムセットされたナノ爆弾を注射

エッセー「荒野の七人(The Magnificent Seven)」

1960年に製作された「荒野の七人」は黒沢明監督の名作「七人の侍」のハリウッド版リメイク作品である。 個人的にはこれに勝る西部劇は存在しないと思っている。 なにしろ役者が凄い。ユル・ブリンナー、スティーブ・マックイーン、チャールズ・ブロンソン、ジェームス・コバーン、ロバート・ヴォーン、ホルスト・ブッフホルツ、ブラッド・デクスター、まさにハリウッドオールスターキャストである。 報酬以上の成果を出しクライアントの満足度を高めることこそ真のプロフェッショナル。対価よりも名誉を重んじ、自らの命と引き換えてでも誇り高く任務を遂行する、それがプロフェッショナル。 そんなことを教えてくれる素晴らしい作品である。