わたしの読了ツイートについて

Twitterで読書アカウントをフォローしていると、さまざまな内容の「#読了」ツイートが流れてくる。

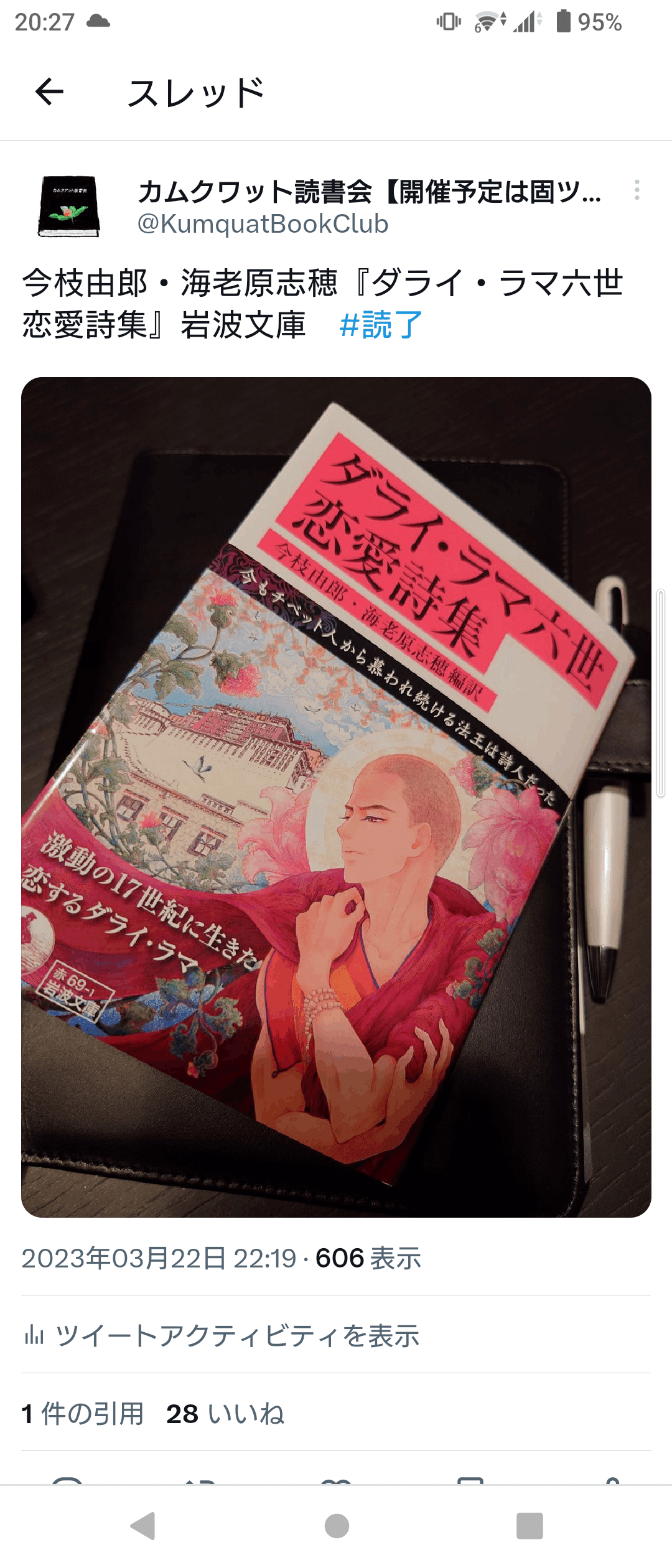

その多くは「このような内容の作品でした」という作品の要約、紹介である。中には書籍と小物を並べて独自色を出しているものもある。

写真ではなくURLを記載しているツイートもある。たとえば、Amazonの商品ページのURL。おすすめの作品を誰かに手を取ってほしいという気持ちからURLを載せているのだろうか。

一方でアフィリエイト目的でAmazonのURLを載せている場合もある。彼らの場合、金銭的な目的があるため、意味合いは全く異なる。個人的には好きな行為ではない。

それではわたしがどのような方法をとっているかというと、「著者名、書名、出版社名、#読了」に書籍の写真か出版社の書籍紹介ページのURLを載せている。

そして、それ以外の情報は記載していない。なぜなら、主演はその作品だからだ。

感想はリプライ機能を利用し、ツリー形式で残している。感想を書く理由は、作品は単体では存在しないと考えているからだ。

作品は読まれないことにはモノである。モノである作品を他者が読むことによって、意味が生まれる。

その意味は作者が意図したものとは異なるかもしれない。いわゆる誤読だ。しかし、ある作品を読んだ読者のなかから生まれた感情は偽物だろうか?

わたしは本物だと思う。だからこそ、わたしは感想をその作品という舞台上の助演であると考えている。主演である作品それ自体を引き立てるものとして、感想を付け加えている。

また、ツリー形式にするメリットは140文字という制限から解放される点にある。書名などを書いている場合、感想に使える文字数はさらに少なくなる。

ツリーを増やすことで、文字数も増やせる。さらにひとつのツリーをひとつの観点での感想にすることで、自身の観点を明瞭にできる。

混沌とした頭。読書をしていると、さまざまな感想やイメージが浮かんでは消える。それを言葉に置き換える作業が感想文や批評である。

文字にして、近しい観点をまとめてひとつのツリーにまとめる。そうすることで、わたしの読了ツイートが形作られている。

ある意味で、それは自分との対話でもある。そして、そのような感想を読書会などで共有することで、わたしにはない視点を得られる。

だから「課題作品」がある読書会が好きである。同じ作品から生じる異なる感想は、わたしの否定ではなく拡張である。それはひとりではできない可能性を増やす行為。この感覚を多くの人に知ってほしい。

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?