【セミナー参加】傾聴とはそもそも何か

キャリコン講座でお世話になったCCA(キャリアカウンセリング協会)からの案内と、キャリコンの知り合いからの絶賛コメントを同じタイミングで聞いて、『すごい傾聴』の著者・小倉広さんによるセミナーに参加することにしました。傾聴とはなにか、原点を見直す機会となりました。

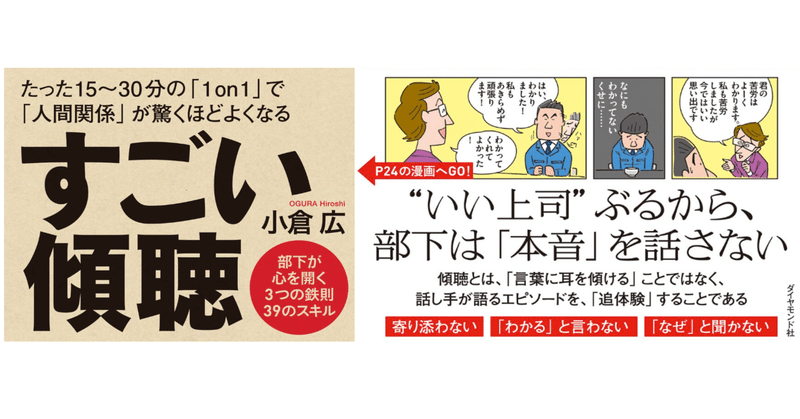

セミナー中に扱われていた本

傾聴の本来の目的とは

冒頭の質問。『傾聴とは何でしょうか?』

わかっているつもりが、とっさに正しい答えが出てこない。

キャリコン試験で頻出の、おなじみカール・ロジャースによると、次の3つを満たすものが「傾聴」。

・自己一致

・無条件の受容

・共感的理解

小倉氏は、傾聴の目的が誤解されがちだと指摘します。

(?) ラポール(信頼関係)形成

(?) (クライアントの)思考の整理

(?) (クライアントの)問題解決能力向上

→1つ1つは間違っていないけど、これらは「メインの目的」なの?

傾聴が準備運動で、問題解決がゴールになっていないか?

肝に命じなきゃいけないやつです。ついつい、親切心で相手の問題を捉えて解決の手伝いをしてしまおうという姿勢になってしまいます。

ロジャースの定義には、そんなこと書いてありませんね。

相手が自らこたえを見つけ出して解決できるようになると信頼するスタンスであるべきで、「解決してあげよう」なんてのは、カウンセラーのしごとではありません。

傾聴により、クライアントが自分を傾聴する

カウンセラーがクライアントを無条件に受容し、共感的理解を示す、ということを繰り返していく中で、クライアントは自分が言ったこと、それを受け止めて返してくれたカウンセラーの言葉を聞くことで、自分自身を傾聴するようになる。今の自分を受け取ってもらえることで、安全を感じて、自己防衛の殻を脱ぐ。

いい人でいなければ。しっかりしなければ。上司として、先輩として、親として、先生として、etc… こうした仮面を外すことで、「まるで、日向に置いたじゃがいもが自然に芽を出すように」「赤ちゃんが、誰にも指示されず日に日に成長を遂げるように」本来の自然な成長が促されるといいます。

つまり、本来、人は自然に自己成長を遂げるものだという大前提があって、その阻害要因を本人が自ら外せるように、傾聴して、自己一致を促すのだ、と理解しました。

すみません、セミナーや本の内容とやや異なっているかもしれません。

なんのために傾聴するのか、ということを自分なりに理解したことを書いてみました。

クライアントの脳内を「追体験」するように

「言うは易く行うは難し」なのですが、傾聴している様子とは・・・

クライアントが頭の中に思い浮かべているイメージを、まるで映画館で隣に座って一緒に見ているように共有する、という話でした。

傾聴しようとして傾聴するというよりは、追体験を目指していたら結果的に傾聴していた、というのが理想。

たしかに、傾聴は手段であるべき。それを目指している。わかっているつもりなのに、どうしてつい問題特定、解決に走りがちなのか。まだまだ意識が、「自分」にあるのだろうと思います。

思考を追うな、感情を追え

クライアントの感情に着目するというのは、研修時代から口酸っぱく何度も言われ続け、なのについ状況質問に流れてしまい、あれこれ考えて(思考に走り)、解決策を考えようとしてしまう。

相手の感情にひたすら興味を持ち、その感情を抱いている様子をまるで映画を見ているように追体験していく・・・感情を追い続け、クライアント自身が傾聴して、自己一致し、問題を認識して、納得して自己選択ができるのを見届ける・・・といった場面に遭遇する機会を重ねれば、いつか体得できるのでしょうか。修行は続きます。

キャリコンを受けていないキャリコンが多いという事実

最後の方に小倉氏がおっしゃっていたのは、「キャリコンを受けた回数が少ない、あるいは受けたことがない、キャリコンが驚くほど多い」という事実。

はい、自分もその一人。ロープレ以外では、プロのキャリコンや傾聴を受けた経験が、実はありません・・・

クライアントの気持ちを理解するには、自分がその立場になるのが一番ですよね。わかります。問題は、信頼できるキャリコンをどうやって見つけるか。

オンラインのプラットフォームで、何人もトライアルして自分に合う語学の先生を探しだすように、キャリコンも何人も受けてみて、いいも悪いも含めて経験して、自分に最適の人を見つけるしかないかもしれません。

他にも学ぶべきことが本当に多かったです。

いかにもキャリコンぶらず、素の自分で聞く

(キャリコン自身が自己一致していないとね)ティーチング、コーチング、カウンセリングの違い

クライアントの感情を丁寧に言葉にしていくお手伝いをするので、感情を表すボキャブラリーを増やす(陽性感情、陰性感情)

どの言葉がクライアントの気持ちに一番しっくりくるか、丁寧に探す。

語彙を増やすことは目的ではなく、クライアントの感情のひだみたいなものを解きほぐすための手段。小倉氏のプレゼンスキルが高い(わかりやすい資料、聞きやすい説明、時間ピッタリの完了)

今後のアクション

今回のセミナーに参加したうえでの自分の今後のアクションは、

学んだことをアウトプットする(このnote)

クライアントとして、キャリコンあるいは傾聴サービスを受ける

今後のロープレで、「クライアントの感情の旅を追体験」することを、最重要課題として取り組む

さらに、

日頃から、相手の感情に意識を向けて話すを聞き、追体験したことを口にして確認する

かつて人の気持ちに全く関心がなかった、そのことすら気がついていなかった自分が、こうして人の感情に興味を持って傾聴しようとして試行錯誤していることが、なんか奇跡かもしれないと思う今日このごろです。

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?