労働讃歌

塀の外戻るあてなきあの頃に見上げた空はただただ青く

(へいのそと もどるあてなき あのころに みあげたそらは ただただあおく)

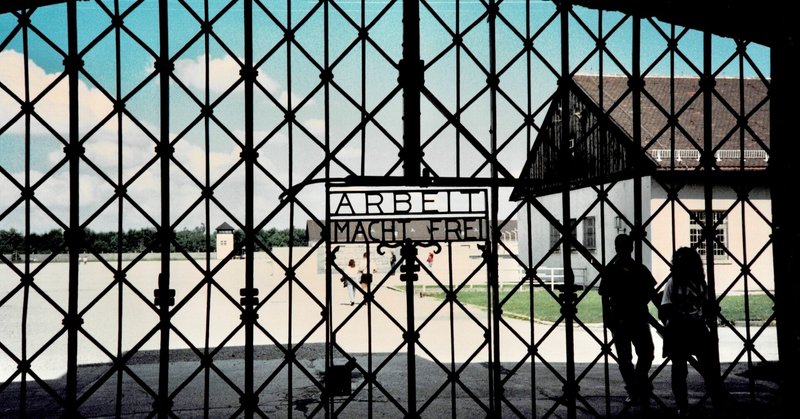

労働は自由をもたらす - Arbeit macht Frei - ダッハウにある強制収容所跡の門扉にはそう書かれていた。実際に体験したわけではなく、伝聞と推定の域を出ないのだが、そういうものがあったと言われている場所を訪れたからには、そこで感じたことや考えたことを記録に残す義務があるのではないかと、突然思ったのである。

先日、実家の物置を整理していたら古いアルバムが出てきた。そこにダッハウ収容所跡を訪れた時の写真が何枚かあった。ダッハウとはミュンヘンの北西約20kmに位置する町だ。ミュンヘンの中央駅から通勤に利用するような電車で15分ほどでダッハウ駅に着く。ダッハウの駅前から強制収容所行きのバスがそこそこ頻繁に出ていて、確か10分くらいで着いたと記憶している。

ユダヤ人を対象にしたホロコーストがどのような経緯で始まったのか知らないが、ある日突然というわけではなさそうだ。些細な差別から始まって、どこかの段階でエスカレートしたのだろう。今でも世の中に差別はいくらでもある。そういうものが何かのはずみで思わぬ方向に爆進しないとも限らない。そんな萌芽はいくらでもあるようだし、自分が差別される側になることだってあるかもしれない。他人事ではないのである。

もしも、これほど大々的に自ら与り知らぬ理由で未来が奪われるとしたら、また、そういうことが起こり得ると広く認識されているとしたら、人の生活は成り立つだろうか。未来というと大袈裟かも知れないが、明日が当たり前にあるという感覚がなければ我々の社会は機能しない。例えば、金を借りることが出来なくなる。返済されるかどうかわからない融資はありえない。ほとんどの商取引は不可能になる。同時履行が可能な取引以外は受け付けられない。農業は成立しない。発芽するかどうかわからない種は撒かない。例を挙げれば際限がない。昨日の延長に今日があり、その先に未来があると確信していればこそ、心静かでいられるのだ。「一寸先は闇」というのはそういう不安から離れたところにいるとの自覚があればこそ言える台詞であって、闇の中に居ると心の底から感じている者にそんな他人事のような言葉を思いつく余裕はあるまい。

さて、ダッハウだが、たまにそういう話をすると、思いの外知らない人が多くて驚いてしまう。さすがにアウシュビッツというと通じることが多い。『アンネの日記』のおかげだろう。文学には力があるということだ。

ダッハウ強制収容所(Konzentrationslager Dachau)はナチスの強制収容所だが、最初はユダヤ人を標的にしたものではなかった。強制収容所はナチスがドイツの政権を獲得した1933年に開設され、当初はナチスに反対する政治犯を収容するための施設だった。最初の施設は1933年2月27日に開設されたオラニエンブルク強制収容所(Konzentrationslager Oranienburg)で、ナチスが目の敵にしていた共産党員の収容を目的としていた。プロイセン州内務大臣であったヘルマン・ヴィルヘルム・ゲーリング(Hermann Wilhelm Göring)が設置を主導し、実務はナチス突撃隊(Sturmabteilung (SA))が担った。これに続いて3月22日に開設されたのがダッハウだが、オラニエンブルクとは違って、ナチス親衛隊(Schutzstaffel (SS))が実務を担っている。設置を主導したのはバイエルン州警察長官であったハインリヒ・ルイトポルト・ヒムラー(Heinrich Luitpold Himmler)。SSのトップでもあり、1936年には全ドイツの警察長官に任命されて親衛隊と警察を掌握、政権末期の1943年には内務大臣に就任している。

SAとSSはナチスの武力組織として政権獲得に大きな役割を果たしたが、ナチス政権が成立するとナチス内部で権力争いが起こり、ヒトラーの盟友であり最も親しい相手とされたSA幕僚長でもあるエルンスト・ユリウス・ギュンター・レーム(Ernst Julius Günther Röhm)は公然とヒトラーに反旗を翻すようになる。レームはSAの国軍化を望んでおり、国軍との対立も顕著になる。政権誕生直後から政権内部で軋轢が生じているようでは権力の維持拡大などできるはずはない。そこで、時のナチス主流に厄介事と映ったレームをはじめとするSA幹部は粛清された。SAは主に軍事訓練機関として存続するが、SSや国軍との対抗力は失われた。SAが管理していた強制収容所も廃止されたりSSの管理下へ移されるなどして、強制収容所はSSが一手に管理することになった。オラニエンブルク収容所は1935年3月に正規収容所から補助収容所に格下げとなり、1937年7月には収容所としての役割を終えた。

そのSSで収容所の管理担当となった人がたまたま強烈な反ユダヤ主義者であったことから、その後の驚愕するような展開になった、らしい。そういえば、こういうことに驚愕しない神経の人も少なからずいるようで、先のオリンピックの何かの担当者が「ホロコーストごっこ」という言葉をお笑いネタで使ったとかで担当を解任された。ラーメンズといえば、ライブの切符を取るのが難しい人気芸人だったが、我々はそういうネタを演る芸人が人気を集める国の国民だということだ。解任された彼だけを責める資格など誰にもない。

そもそもナチスは反ユダヤ、反共産党を声高に謳っていたのだから、そこに極端な反ユダヤ主義者がいることに何の不思議もないのだが、物事には適切な程度というものがある。殊に政権を担うというような社会に対して責任ある立場になったときに、権力上層に狂信的なものを抱えるとマズイことが起こることは容易に想像がつく。尤も、我々世間一般も市場原理と資本主義を狂信しているので、バランス感覚が大事だなどと言える立場にはない。

収容所の再編や戦争末期にナチス占領地の収容所が放棄されるなどしたが、主な収容所として以下のものがある。(アルファベット順)

Auschwiz

Bergen-Beisen

Buchenwald

Dachau

Flossenburg

Gross-Rosen

Herzogenbusch

Hinzert

Kowno

Lublin

Mauthausen

Natzweiler

Neuengamme

Ravensbruck

Sachsenhausen

Theresienstadt

Warschau

Wewisburg

アウシュビッツのような大型の収容所に比べるとダッハウは規模はやや小さいが、最初に設置された収容所の一つで、その後の収容所設計の基本になったものだ。私が訪れた1990年6月21日現在、跡地は記念館として公開されており、旧管理棟が記念館の主たる展示施設になっていた。旧収容棟は展示保存用の二棟を残して撤去され、基礎部分はそのままに更地のようになっている。

焼却処理棟も保存、公開されている。写真の右側、煙突のある方に死体焼却用の窯がいくつも置かれており、左側の突起物のない屋根の下にガス室がある。ガス室は学校のプールのシャワー室のような造りになっている。天井の下をパイプがうねうねと走り、そのパイプには何かが噴出する小さな穴が並んでいる。シャワー室と違い、そこから水やお湯ではなく、チクロンBという農薬の殺虫剤が降り注ぐ仕掛けになっている。どの収容所にも同じような施設があったようだが、実際に使用されたガス室はアウシュビッツのものだけだったという。理由は定かではないとのこと。ダッハウのガス室は死体置き場になっていたようだ。戦時下の物資不足で焼却用の燃料に事欠き、死体の焼却が進まなかったというような事情も想像される。

アウシュビッツは収容者の9割がユダヤ人だったようだが、ダッハウはそこまでではなく、ユダヤ人以外に政治犯、同性愛者、その他反社会的と看做された人々が収容されていた。収容者は近隣の軍事工場に労働力として動員されていたらしい。施設の売店で販売されていた小冊子にはドイツ空軍関連施設への強制収容所からの勤労動員記録が掲載されている。それによると、ダッハウからの動員先には以下の社名が並ぶ。

Rev. F. Hochfrequenzforschung

BMW, Munchen-Allach

Dornier - Werke GmbH Neuaubing

Dr. Ing. Kimmel, Munchen

Luftfahrtforschungsanstalt, Munchen

Messerschmitt AG, Augusburg/Haunstetten

Messerschmitt AG, Gablingen

Messerschmitt AG, Dachau

Messerschmitt AG, Kottern

Planungsstelle der Luftwaffe, Sudelfeld

Prazifix, Dachau

U. Sachse KG, Kempten

戦況悪化に伴い、占領地の収容所からミュンヘン近郊というドイツの奥深いところに位置するダッハウへ収容者が移送され、また動員先の工場も空襲や戦闘で被災したので、戦争後期には定員(9,000名)の数倍の人数が詰め込まれていたという。労働以外では人体実験も行われていた。実験は収容所によってテーマが違うらしいが、ダッハウの場合は超高度実験と冷却実験だ。いずれも空軍関係で実験の指揮は空軍の軍医が執った。超高度実験は、高度の低気圧に人間がどこまで耐えられるかを調べるために行われた実験である。冷却実験は冷たい海面に落ちたパイロットを救出できるかどうかを調べるための実験だ。その概要も小冊子に写真付きで載っている。

人間というのはすごいものだなと思う。

読んでいただくことが何よりのサポートです。よろしくお願いいたします。