祭神は誰か?その2

鬼八という悪者が高千穂で村人を困らせていたことは、以前まとめた通りである。

https://note.com/kucky918/n/n4cc325123bc0

鬼八伝説という物語が登場するのは、旭大神文書。1189年のものが1番古いとされる。

時代は鎌倉時代。

『きはちふし』と記載されており、入道していることはご承知の通り。

『鬼』

というワードは仏教、インドからという。

『きはち』という名前はこの頃から生まれたのではないかと考えている。

では、そのモデルとなった人物は一体誰だったのだろうか?

鬼八伝説を研究していると、すぐに難問にぶつかる。

郷土歴史家の安在氏のまとめた文書にも、時代が異なる2つの時代の物語が鬼八退治物語となったのではないかと言う。

旭大神文書に記載されているものには、「天皇の王子正一位様と丹部のだいじん(大人)宗重、若丹部のだいじん佐田(定)重は兵を固めて日向国戸鷹(富高)より高知尾へ登り、7日7夜の神楽のあと「あららきの里」というところに宮居を移され、二上山のほとり「乳が窟」に住む鬼八法師の征伐に行かれた。

お供の丹部のだいじんと若丹部のだいじん総勢44人が穴に押し寄せたが、大将臣3人を残しうたれた。鬼八は三田井方面へ逃げたが、追いつかれ佐田重と取っ組み合いになり、鬼八を組み伏せ切り池に埋めたが、押さえの石を動かしうどむので、3つに切り3カ所に収めた。」とある。

この天皇、神武の王子ということで、上代の人なので、宗重、佐田重の時代とは合わない。

そう、時系列で考えてしまうと、おかしくなって混乱してしまうのだ。

ここからは、私の勝手な解釈、考察となる。

キーマンは若丹部こと、田部氏であると思う。

そして、キーワードとしては、神武天皇の御兄弟、四皇子が重要なポイント。

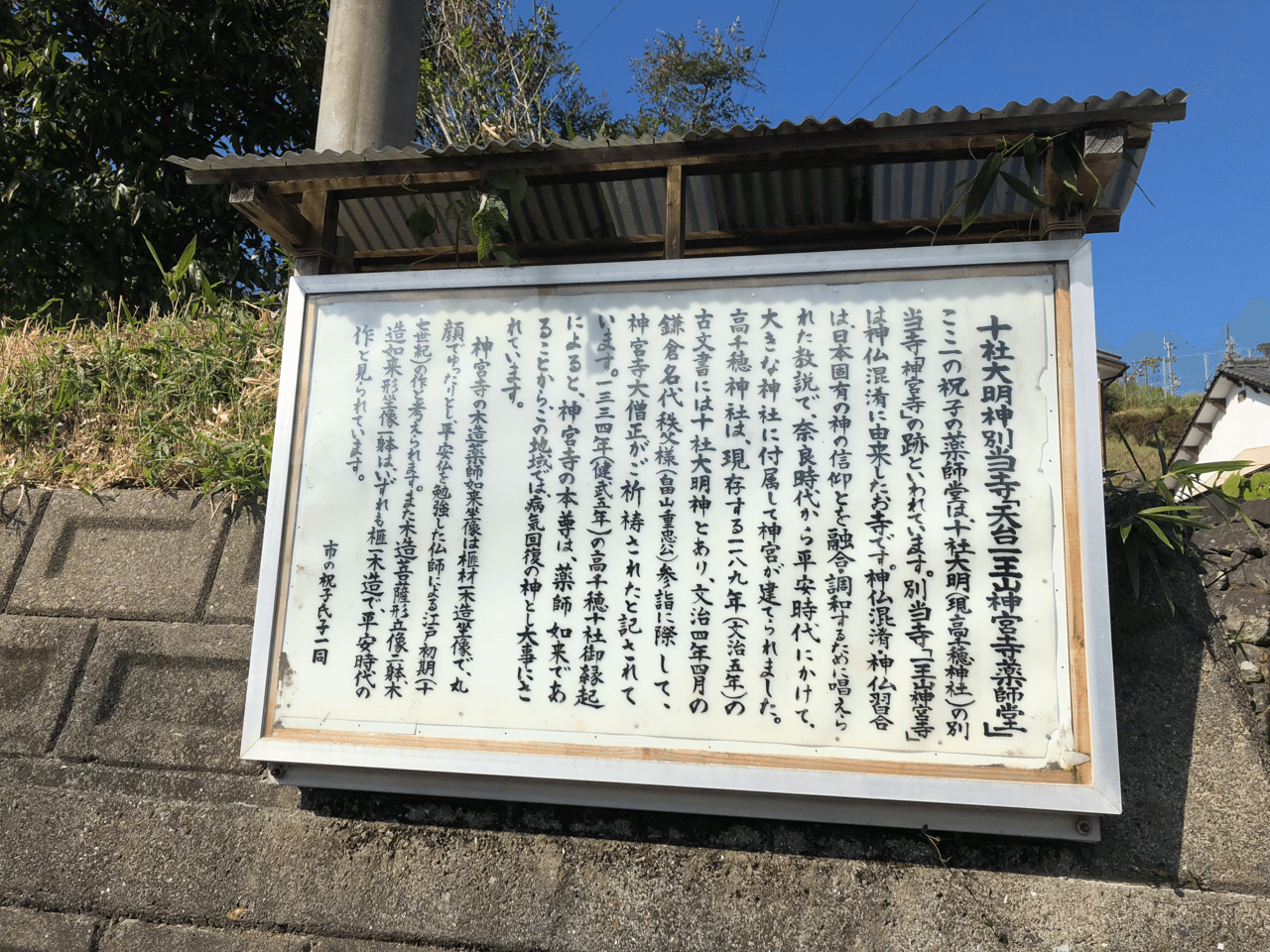

どの氏族が誰を祀ったのかは、前回書いたが、歴史郷土史家の甲斐徳次郎氏や藤寺非寳氏の考察では、長男の五瀬命は宇佐氏が石體明神を、次男の稲飯命は漆嶋氏が日向高千穂に二上明神を、三男の三毛入野命は大神氏が高千穂十社大明神を、四男の磐余彦命は田部氏が高千穂皇神を祀っている。

この4氏は古代宇佐神宮神官の4姓氏族であり、大神氏、漆嶋氏、田部氏が高千穂入郷があったと考察される。

田部氏については以前まとめた通り

https://note.com/kucky918/n/nb50f9e2dbf96

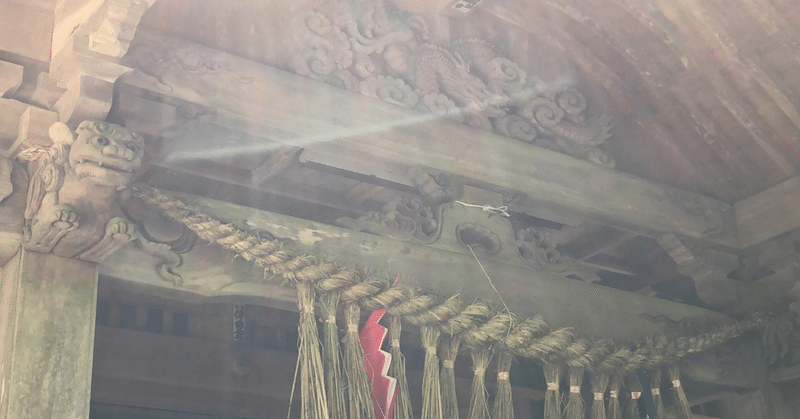

平安中期ころより神主をしているということで、また正和年間には神宮寺もあり、僧侶が神主もする、社僧というものがいたようで、鬼八を切ったといわれる場所、一の祝子は神宮寺のあった場所というのも考えさせられる。

冒頭にも書いたが、鬼とはインドより仏教伝来と共に中国から伝わってきたので、この鬼八伝説も仏教色が強いのではと思う。

そこで、重要な氏族としては、地元に古くから住んでいるとされる、興梠氏。

興梠氏がどう関わっていたのかが、鍵となる。

安在氏の考察の中では、鬼八法師と丹部氏の戦い、また、鬼の住処の「乳が窟」は二上大明神を祀っていたとされる漆嶋氏及び興梠氏と丹部氏の戦い、この2つが合わさって鬼八退治伝説が生まれたのではとある。

二上山の麓乳が窟に住んでいたということも漆嶋氏と関連しているのであれば、理解できる。

漆嶋氏は呪術を扱う氏族で、山氏興梠も地元で同じように祭祀を司る氏族。

先に入郷した漆嶋氏と興梠氏は共に高千穂を治めようとしていたところへ、丹部氏が入ってきた。同じ頃、大神氏も入ってこられ、争いに勝ち、高千穂太郎として、高千穂一帯を支配していったのではないかと考える。

丹部氏が大神氏を招き入れたとも考えられる。

高千穂太郎が高千穂へ来られたのは、950年頃。

旭大神文書が1189年。

田部氏が神官をしていたのは、1300年頃。

ズレはあるが、この頃に支配し、鬼八退治物語を作っていったのではないかと、私は考えている。

1つ、疑問に思うのは、浅ヶ部地区の田部家には、「お前は悪くない、お前んとこは取られた側だ」と、鬼八の後裔と思わせる話が残されている。

勝手な想像で申し訳ないが、この時代に敵から逃れるために名前を変えたのか、従うことにより名を変えていったのか、という事を考えてみたが、ちょっと分からない。

ただ、浅ヶ部地区は荒立神社、くしふる神社とも、山続きであり、興梠一族とも繋がりがあったはずで、鬼八側であることは想像できる。

結論。

鬼八の八は、数多、沢山という意味もあり、おそらく統領的な物『鬼八』はいたが、その他にもその一族はいる。だからこそ、切っても切っても蘇る説がある。

そして、地元の豪族ということで、興梠氏ではないか!?

荒立神社の下には天孫降臨の際、お供で来た二十者を祀る「王の宮」もある。

漆嶋氏とも組んでおり、乳ヶ窟に住んでいた。

あららぎの里の本当の言葉はあららぎではなく「こうろぎ」である。

そして、その統領はやられ、鵜の目御前とされる残されたものと結婚し、結びつきが強くなり、高千穂神社を十社大明神として新たに高千穂を治めていった。

のが、大神と田部である。

日本人は倒した一族を全て抹消することはしないことから、共存の道を作っていった。

これが、結論である。

しかしながら、今現在も高千穂では、それらの末裔として、生きている方もおられ、代々伝わってきている、守ってきたものもあるので、それらを尊重することは勿論、決して否定するものではなく、きっとそうかもしれないという、私自身の浪漫であるということはご承知いただきたい。

知らないことのほうが、ミステリアスで楽しいからだ。

最後に興梠氏より、阿蘇の火焚き神事に少女が行っていたということから、阿蘇にも伝わる鬼八伝説との結びつきが気になるところだ。

色々と教えていただいた、興梠武重氏、田尻隆介氏、小手川和郎氏には感謝致します。

歴史を未来へつなげるため、これからも勉強して発信していきます!!よろしければサポートをお願いします!!