我が亡き後に洪水よ来たれ

2020年(令和2年)の6~7月、日本各地で水害、土砂災害が発生しました。不幸にして亡くなられた皆様のご冥福をお祈りするとともに、被災された皆様に心よりお見舞いを申し上げます。実のところ、2020年後半の台風被害も心配しています。この何年か、災害が続いています。目立って大きいものだけでも 2014年(平成26年) 8月豪雨による広島市の土砂災害, 2016年(平成28年)台風第7号, 2017年(平成29年)7月九州北部豪雨, 2018年(平成30年)7月豪雨, 2019年(令和元年)8月の前線に伴う大雨, 2019年(令和元年)房総半島台風(台風15号), 2019年(令和元年)東日本台風(台風19号)と続いています。自然災害からは簡単に逃げることもできませんが、できるだけしっかり備えて、少しでも被害を小さくおさえられるようにしたいです。

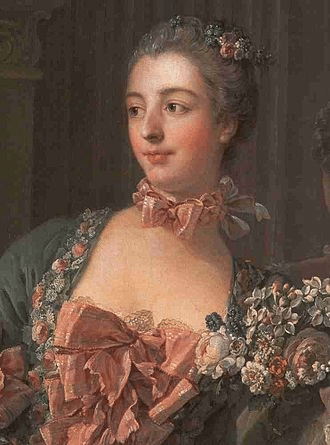

話は全く変わりますが、今からおよそ265年ほど前、アメリカが独立するよりもまだ前、1754年~1763年、ヨーロッパは世界大戦の様相を呈していました。7年戦争は、プロイセン(第3代王 Friedrich II)とオーストリア(ハプスブルク家 Maria Teresia of Bohemia)が対立し、イギリス(George II)がプロイセン、フランス(Louis XV)とロシア(Elizabeth エリザベータ)がオーストリア側に立ちました。イギリスとフランスはアメリカ大陸等、植民地でも戦争状態でした。最初は、オーストリアとフランス・ロシアの連合軍が優勢だったのですが、やがて転換点が訪れます。1757年11月5日、Battle of Rossbach(ロスバッハの戦い)で、フランスは大敗を喫して、流れが大きく変わりました。プロイセンのFriedrich II、勢いづきます。この後のBattle of Leuthen(ロイテンの戦い)とあわせ、プロイセン・イギリス側の勝利への大きなポイントになりました。ロスバッハはライプツィヒの西に位置する要衝です。ロスバッハの戦いに敗れ、兵力の7分の1を一挙に失ったルイ15世を励まそうと、Madame de Pompadour(ポンパドゥール夫人)が言ったとされる言葉が有名です。ポンパドゥール夫人、ふっくらした方ですね。ルーブル美術館でも肖像画を見ることができました。

ポンパドゥール夫人が言ったとされるのは "au reste, après nous, le Déluge" (英訳 "Besides, after us, the Deluge")です。 日本語では「我が亡き後に洪水よ来たれ」と訳されることが多いようです。Deluge は、旧約聖書の創世記に出てくる大洪水です。ノアの方舟の物語でよく知られています。ちょっとやそっとの水害ではなく、ノアの家族と方舟に乗って生き残った動物たちを別にして、全世界が滅びてしまいました。ポンパドゥール夫人は、ロスバッハの戦いの敗北による戦局不利が将来に及ぼす大きな懸念を、いまはあまり心配しないようにと、ルイ15世を励ましたかったのでしょうか。実際のところは、七年戦争におけるフランス敗北の損失はとても重大でした。例えば、北アメリカにおける植民地の多くをイギリスに奪われてしまいました。

はあ、やっと、ハプスブルグ家の凋落、プロイセンの台頭の話が、冒頭の水害(洪水)とつながったでしょうか。

このポンパドゥール夫人の言葉は、およそ100年後、まったく違ったところで登場して有名になります。かの Karl Marx の Das Kapital (資本論, 1867)に出てくるのです。ルイ15世もポンパドゥール夫人も生きていたらびっくりでしょう。資本論第1巻、第10章、5節です。インターネットで閲覧できるようですので、該当部分を太字で表示しておきます。詳しく言えば、ポンパドゥール夫人は après nous と言ったのに、資本論では après moi と複数(私たち)が単数(私)に置き換わっています。それは、おそらく、ルイ15世がポンパドゥール夫人のこの言葉を気に入って、いろいろな折りに触れて話をしたときに、moi に置き換えて言うことが多かったからでしょう。そのため、「自分が死んだあと、立ち去ったあとは、野となれ山となれ、どうなろうと自分の知ったことではない」という自己中&無責任発言の文脈になっています。「立つ鳥あとを濁さず」の真逆をもっともっと悪くしたみたいなものです。

https://www.marxists.org/archive/marx/works/1867-c1/ch10.htm#S5

What experience shows to the capitalist generally is a constant excess of population, i.e., an excess in relation to the momentary requirements of surplus-labour-absorbing capital, although this excess is made up of generations of human beings stunted, short-lived, swiftly replacing each other, plucked, so to say, before maturity. [79] And, indeed, experience shows to the intelligent observer with what swiftness and grip the capitalist mode of production, dating, historically speaking, only from yesterday, has seized the vital power of the people by the very root — shows how the degeneration of the industrial population is only retarded by the constant absorption of primitive and physically uncorrupted elements from the country — shows how even the country labourers, in spite of fresh air and the principle of natural selection, that works so powerfully amongst them, and only permits the survival of the strongest, are already beginning to die off. [80] Capital that has such good reasons for denying the sufferings of the legions of workers that surround it, is in practice moved as much and as little by the sight of the coming degradation and final depopulation of the human race, as by the probable fall of the earth into the sun. In every stockjobbing swindle every one knows that some time or other the crash must come, but every one hopes that it may fall on the head of his neighbour, after he himself has caught the shower of gold and placed it in safety. Après moi le déluge! [After me, the flood] is the watchword of every capitalist and of every capitalist nation. Hence Capital is reckless of the health or length of life of the labourer, unless under compulsion from society. To the out-cry as to the physical and mental degradation, the premature death, the torture of over-work, it answers: Ought these to trouble us since they increase our profits? But looking at things as a whole, all this does not, indeed, depend on the good or ill will of the individual capitalist. Free competition brings out the inherent laws of capitalist production, in the shape of external coercive laws having power over every individual capitalist.

「資本論」の日本語訳、私は手元に全部持っていますが、せっかくですので、インターネットでも探してみました。上の引用部分に対応するものは、以下の通りです。

https://www.marxists.org/nihon/marx-engels/capital/chapter10/index.htm

12) これらの経験が資本家に示すものは、一般的に、不断の過剰人口である。それは、余剰労働を吸収しつつある資本のいつもの要求との関係における過剰ということである。だが、この過剰は、発育不全で、短命で、直ぐに互いに取り替えられ、もぎ取られた、いわば成熟前のということだが、の各世代の人間種から成り立っている。

そして、はっきりと、これらの経験が、知識を有する観察者に、資本主義的生産様式が、人間史で云うならば、その日付はつい昨日からのことだが、人々を根源的に、あっという間に、強烈な握力で、捉えたことを教えている。-また、恒常的に、地方から、素朴で肉体的に痛んでいない人々を吸収することによって、工業人口の退化をいかに遅らすことができたかを示している。-また、新鮮な大気と自然淘汰の法則をして、彼等の内で、力強く働く者の中から、最も強き者のみの生存を許すという地方からの労働者ですら、すでに次々と死んでいく状況を知らしめている。

資本の周囲に居る労働者の隊列の苦労などありはしないと云うためのご立派な言い分を持っている資本家は、早晩訪れるであろう人類の衰退や究極的な人口喪失を目の当たりにしても、実際になにをどうするのか、しないのかは、まるで、地球がいずれ太陽に落下するお話を聞くがごとくである。我 世を去りし後に、洪水よ 来たれ! (フランス語 イタリック) なる亡言こそ、ありとあらゆる資本家とありとあらゆる資本主義国家が腹のなかで思っていることである。以来資本家は、社会からの強制が無い限り、労働者の健康や命の長さについては、気にもしない。

肉体的、かつ精神的な退化、早過ぎる死、超過労働の苦しみからの抗議に対する資本の解答は、それが我々の利益を増大させるものなのに、それがなぜ、我々を悩ませるものであるべきなのか? ただ、全体としてこれらの対応を見るならば、明らかに、それらが、個々の資本家の良きあるいは悪しき意志に依存していると云うものではない。自由競争という資本主義的生産の避け得ぬ法則がもたらすものが、強圧的外部法則の形で、全ての個々の資本家に作用するからである。

https://www.amazon.co.jp/dp/448002378X

マルクスの資本論に登場している一節をほぼそのままタイトルにした本が斎藤茂男 「わが亡きあとに洪水はきたれ! ―ルポルタージュ 巨大企業と労働者」です。いまでも amazonで購入できるようですが、実は、これは結構古い本です。1975年刊行、私が読んだのも1978年とか1979年頃でした。当時はハードカバーの書籍(ピンク色の装丁だったか)と記憶しています。海岸にたちならぶ大企業の工場の内部の実情を詳しく語っています。今風に言えば内部告発みたいな内容もあるような、とても興味深いルポルタージュでした。それにしても、200年後に日本でこんなタイトルの本が出るなんて、まったく予想できないことだったでしょう。

ここから先は

群盲評象2020(580過去記事、2021年7月末まで)

本マガジンは、2019年12月29日から2021年7月31日までのおよそ580日分、元国立機関の研究者、元国立大学大学院教授の桜井健次が毎…

いつもお読みくださり、ありがとうございます。もし私の記事にご興味をお持ちいただけるようでしたら、ぜひマガジンをご検討いただけないでしょうか。毎日書いております。見本は「群盲評象ショーケース(無料)」をご覧になってください。