【Year of the Cat】(1976) Al Stewart 物憂げで儚く美しい英国版AOR

英国のシンガー・ソングライターには美しいメロディを書く人が多いですが、アル・スチュワートもそんな1人です。

見るからに優しそうなルックス、英国人らしい切なく儚げなメロディと、独特な線の細い甘口の歌声が琴線に触れてしまいます。

秋のしんみりした季節につい私が思い浮かべてしまう曲の1つが、この「イヤー・オブ・ザ・キャット」。あの甘く切ないメロディとサウンド、イイ〜んですよね。

当時、私の実家は喫茶店を経営していたのですが、有線放送が身近だったので何度も聴いたのでしょうか、微かに憶えてる曲なのです。幼少の音楽体験でなぜか記憶してる曲の1つです。

随分と後になって、初めてこのアルバムを聴いた時は、記憶が蘇るようでちょっとした感動と不思議なノスタルジーでした。変な思い出です。

アル・スチュワートは1967年にCBSレコードからデビュー。憂いのあるメロディとアコースティックギターによるフォーキーなサウンドが特徴的でしたが、アラン・パーソンズがプロデュースした前作【モダン・タイムス】(75年)辺りからポップさを増してヒットチャートにも登場しています。

この頃米国で流行っていたAORサウンドの波に乗り、本作はアルにとって通算7作目で初の大ブレイク(全米5位)となった作品です。

・英国盤レコード

英国RCAレコードのUK盤です。マトリックスは4E/2。

アル・スチュワートは本作より英国ではRCAレコードへ移籍しています。

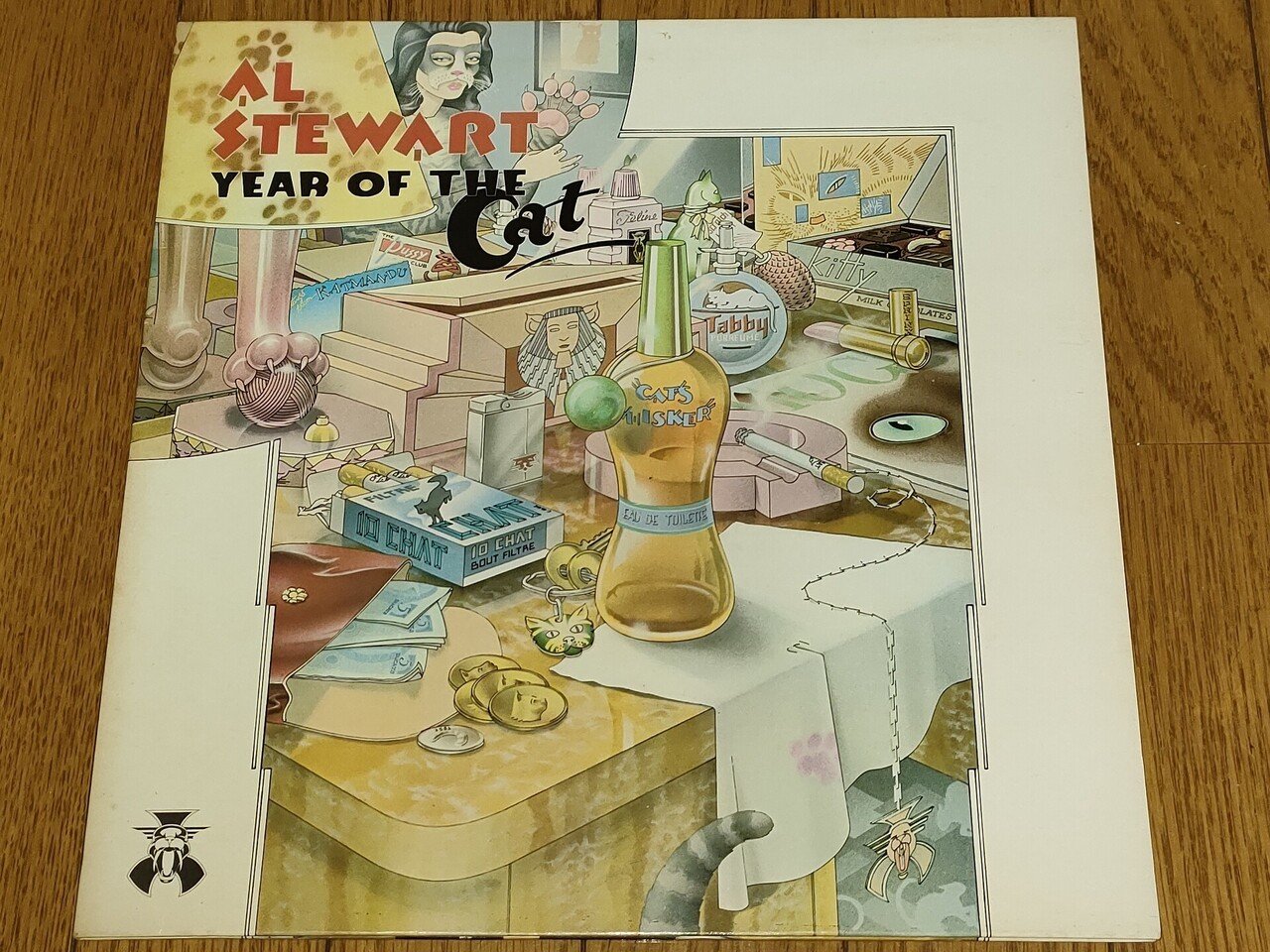

ジャケットの可愛らしいイラストを手掛けたのはヒプノシス・チームのコリン・エッジという方。やや光沢感のあるダブルジャケット仕様で、広げると歌詞、参加メンバーの写真が掲載されています。

本国盤だけに音は良かったです。全体的な楽器、歌の音量バランスが整っていました。

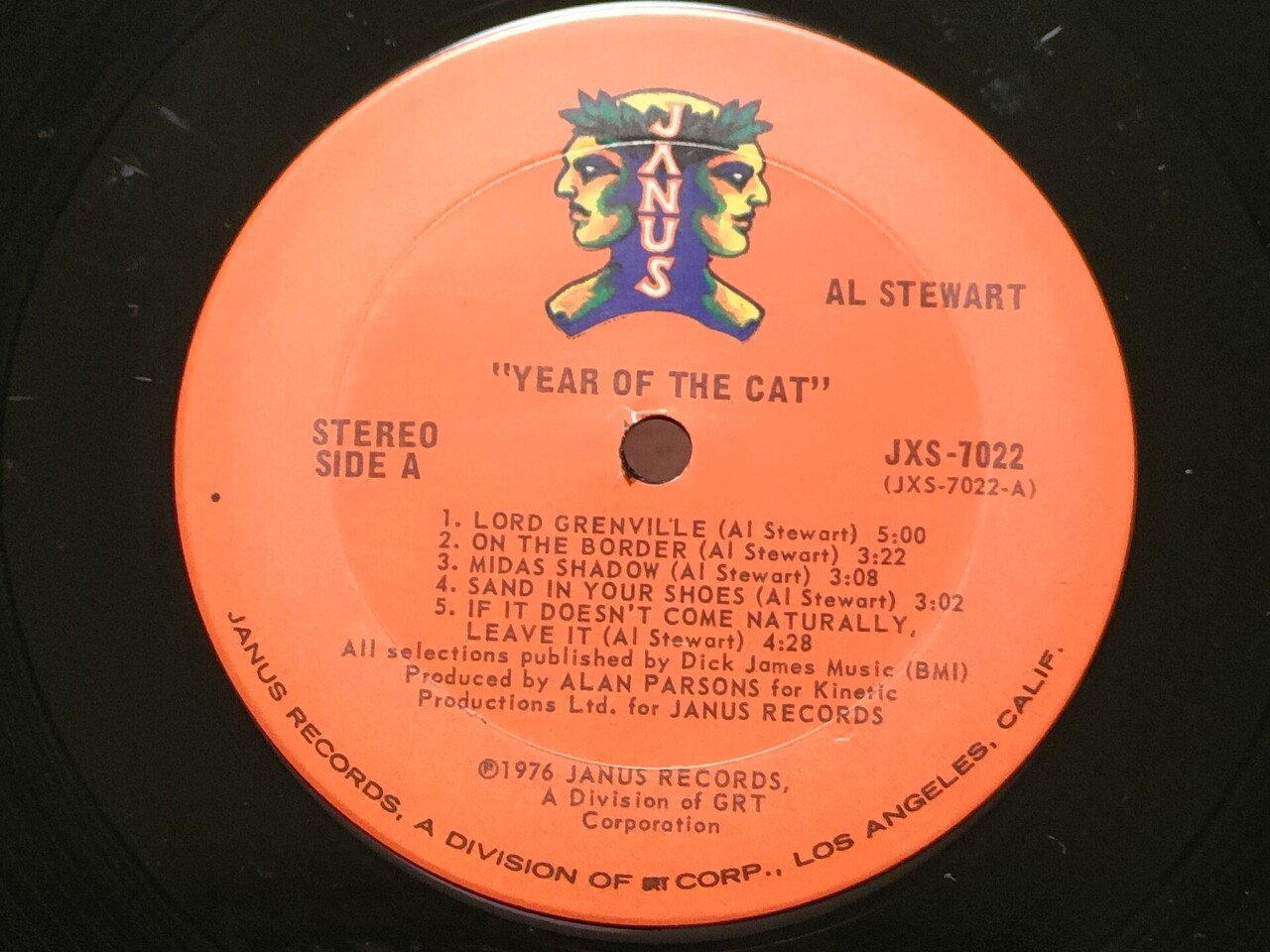

・米国盤レコード

こちら米国ヤヌス・レコード発売のUS盤。聞き慣れないレコード会社ですが、本作までアルの米国での配給元だったようです。79年に閉鎖しています。

本国と同じくダブルジャケット仕様です。

中古盤では安く数百円で見掛けますが、このUS盤がなかなか侮れませんでした。

音が非常にキメ細かいのです!高音がキレイでベースもゴリゴリと太く、私のUK盤より艶を感じる音でした。聴き比べて驚きました。

アナログで聴くならオススメです。

【Year Of The Cat】(1976)

A-①「Lord Grenville」

②「On The Border」

③「Midas Shadow」

④「Sand In Your Shows」

⑤「If It Doesn't Come Naturally , Leave It」

B-①「Flying Sorcery」

②「Broadway Hotel」

③「One Stage Before」

④「Year Of The Cat」

冒頭A-①はもろジョージ・ハリスンの「サムシング」を思わす甘〜いメロディ。すべてがまったりとしたメロウなサウンドで心地良い。アラン・パーソンズのストリングス・アレンジが優雅です。

続くA-②はアコースティックギターのスパニッシュなフレーズが印象的。マイナー調のメロディがまたシックリ似合っています。こういう異国情緒は初期のアルにもあるので、案外得意としているのかも知れません。

A-③はイントロのフェンダーローズの滲むような音色で気分はAOR。全編ローズをバックにアルが歌いますが、米国のAORとはまた違ったウェットな雰囲気がメランコリックで英国的です。隠れた名曲。

米国っぽい音を意識したのか、A-⑤は前奏が少しイーグルスの「テイク・イット・イージー」を思い出させます笑 曲調もライト。こんなアメリカンな感覚を持ち込んだのも本作が売れた理由かも知れません。

B面はより英国らしさ感じる曲が並びます。

B-②はフィドルの哀しげな旋律をバックに歌うリリカルなワルツ。ハープシコード、マンドリンも哀愁を煽ります。物悲しい…。

B-③は初期のアルっぽいアコギのストロークで歌われる感傷メロディ。切ない…。

終盤で泣きのギターソロを弾いてるのは、この時代暫くアルの片腕だったティム・レンウィック。後にピンク・フロイドやロジャー・ウォーターズのサポートもした腕達者です。

どちらの曲も英国臭がプンプン。悲劇的な恋愛のストーリーでも思い浮かびそうです。

そしてラストは本作のハイライト、アル初の大ヒット曲となったB-④。

イントロのピアノからゾクゾクきます!感傷的で美しいコード進行と歌メロで既に名曲なのですが、この曲の眩いほどの魅力はアレンジにあるように思います。

前奏のピアノに始まり、途中から盛り立てるストリングス、アル本人のアコースティック・ギターソロ、ティム・レンウィックの官能的なエレキ・ギターソロ、さらに泣き咽ぶサックス、終盤で登場するシンセサイザーのフレーズ…と、バックの演者が代わる代わる耳に残るような見せ場を作って繋いでいく構成が本当に素晴らしいと思います。

私にとっては、どうにも昔の実家の喫茶店の間取りを思い出してしまうのですが…(遠い目)笑

1979年のライブ映像です。欧州のTV番組で放送されたものでしょうか。アルトサックスが鳴いています!

久しぶりに聴き直してみると本当にいいアルバムですね。タイトル曲意外にも楽曲、プロデュース共に冴え渡っています。時代に上手くマッチした名盤ではないでしょうか。

その後もアル・スチュワートはヒットを出しますが、決して派手さに流されない、この人にしか出せない英国人らしい繊細さを守っているように感じます。

物憂げな感性が私には少しノスタルジックにも感じられ、しんみりした秋にはつい聴きたくなる人です。

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?