出身高校の同窓会の会館に本を寄付した話。

昨日、済々黌高等学校の同窓会が運営する多士会館に本を一冊寄付してきました。

思想史家の渡辺京二さんの著作『近代の呪い』(平凡社新書)です。

装丁が簡素化されている割に、僕が持っている2013年の初版第2刷の740円から300円ほども高くなってて驚きました。

この本は2022年11月に開設した済々黌創立140周年記念サイト『黌辞苑』の重要な底本のうちの一つです。

サイト『黌辞苑』を創るときに、方針を立てました。

企業のリブランドでもよくあるのですが、企業内の人々が盛り上がる話でまとめてブランドの理念やファクトを作り上げることがあります。

たしかに、企業内の人は気持ちいいかもしれません。

先達や自組織がすごいものに思えるから。

でも企業の外の人には独善的な世界観に見えてしまいます。

だから内側の話もさることながら、客観的な外側の歴史的事実からサイトのコンテンツを作ることにしました。

済々黌の140周年記念サイトを構想していた時期に、部活で髪型を強要されたとして学校が訴訟を起こされたことがありました。

(その後原告は敗訴し、控訴もなく決着しましたが)

また『これでいいのか熊本県』(マイクロマガジン社刊)には、済々黌には「しめ」と呼ばれる伝統があると書かれていました。

「しめ」とは上級生や一部の生徒が力関係で弱い生徒を「締め」る、つまり強要していじめを行うということです。

上記訴訟の裁判の中でもそのような主張がありました。

学校という共同体で1,200人の生徒たちがいるわけですからいじめがゼロということはありえません。

大なり小なり細かいことは現場でいろいろあるでしょう。

僕がここで違和感を感じたのはそれが「伝統である」と書いてあったことです。

僕は昭和57年卒ですが、そんな伝統はなかったし「しめ」という言葉も聞いたことがありません。

念のため昭和42年卒の先輩に確認しましたが同じです。

「しめ」は伝統ではありません。

しかし社会からは済々黌ならそういうこともあるよな、という目で見られている。

もちろん熊本における肯定的な評価はそれを上回っています。

実際の済々黌は全然そんなことはないのに、済々黌という存在感がそんなマイナスなイメージも内包しているのが当時の状況でした。

そういうヴァルネラビリティ(攻撃誘発性)を含むレピュテーション(社会からの評価・評判)を持たれているわけです。

済々黌の創設者である佐々友房は右翼だという人も一部にいます。

右翼というイメージがやたらマッチョな学校のイメージにつながっているのかもれません。

一方で佐々が済々黌の創設の理念としてつくった『三綱領』という理念、流行りの用語でいえば「ポールスター」は今でも済々黌の精神として生きているようにも思え、それが他の学校との差異を作っているようにも感じられます。

そういう状況であれば来るべき150周年を前にした140周年を機会として、佐々友房と『三綱領』を捉え直してみようと考えました。

それがサイト『黌辞苑』のコンテンツの大方針です。

社会の皆さんのレピュレーションにおける済々黌への誤りを正し、いい部分を新たに認識いただくものでなくてはなりません。

だから、決して「済々黌同窓生だけが喜ぶもの」にしてはならないのです。

佐々友房は幕末に藩校「時習館」に学んだ士族の子弟でした。

明治10年、西南戦争で薩軍側に熊本隊として参加し勇敢に戦い多くの戦果を上げたものの、官軍に攻められ最終的に投降します。

臨時に設けられた軍事裁判所で罪に問われ、服するも病により赦され釈放。

戦争で荒廃した熊本に戻り、これからは人材教育だとして同心学舎(のちに済々黌)を創設。

女子部(のちの尚絅校)を創るなど熊本の教育界を整備したあと、政界に転身します。

教育面では外国語教育や女子教育などをいち早く取り入れるなど、革新的な教育を行った佐々。

済々黌の先進的な教育を見る限り右翼的という誤解はどこから来ているのかわかりません。

政治家としては歴史に名を残すようなヒーローにはなれなかったのですが、保守政党を率いたこともあって、後世右翼的と捉える向きもあるようです。

熊本県立済々黌高等学校の前庭に佐々友房の銅像があります。

5代目黌長の井芹経平氏の銅像もあります。

企業でもよくあるのですが、銅像が造られるほどの人物は、最初から偉いという前提で話されることが多いものです。

ですが。

あのお釈迦さまでさえ、天上天下唯我独尊などと言いながら生まれてきた割には、若い頃ダメなことばかりやって人まで殺して、のちに無駄とわかる荒業的な修行をやって、やっとあの境地に至って尊敬されるわけです。

無駄な荒業をやってるところで終わっていたらアホで独善的なやつで終わるところでした。

ですので、若い佐々友房に何が起こり、どのような状況に立ち至って覚醒し「これからは指定教育が必要だ」と悟り、『三綱領』を産むに至ったか。これが大事なポイントだと考えました。

とくに現在は情報量爆発の時代です。

ヒトが1日に処理できる情報量に比べ、1日に浴びてしまう情報量が何百倍もある時代。

どの情報を受け入れ、なにを捨てるのかの決定権は受け手が握っています。

発信側から「この人は偉い人だからとにかく受け入れろ」と発信しても受け入れてもらえないのです。

とすれば等身大の佐々友房が、もっといえばアホで向こう見ずな、いまの高校生と変わらないくらいの自意識の人間が、どのような状況に出会って昂ったり落胆したり、自分の心のギリギリまで悩んだりしたのか。

そのような佐々が置かれた境遇と彼の心理変容を描くことで共感可能になり、多くの人々にも理解いただけるかもしれないと考えました。

だから150周年へ向けて済々黌的なるものを問い直す私たちのサイトは、内部の人間だけが盛り上がるような独善的な内容にしてはならなかったのです。

佐々内部の体験や変化、突きつけられた状況と心理変容については『克堂佐々先生遺稿』『戦袍日記(佐々友房版)』に拠りました。

『戦袍日記』は戦場で書いた日記です。人に見られることもあるので記述は最短かつ友軍への否定的な記述は抑えてあります。

しかし、彼の焦り・落胆・決意などは行間からひしひしと伝わってきます。

あと、『戦袍日記』のなかで理想と現状の差異について自分の心を述べるとき、彼は漢詩で記します。

一方、父母への思いなど私的なことを述べる時には和歌で記します。

済々黌の三綱領が漢文で成立しているのは、この流れの上にあります。

その佐々の成長と心理変容を理解するにあたって当時の時代背景を私たちは把握する必要があります。

現代の状況とは異なりますから、知識だけでも当時の状況を把握し、脳内でその環境をシミュレーションしながら彼の思考を再現しないと、佐々の心や考えを正しく読み解けません。

日本史の教科書に載っている明治初期の記述では不足しています。

教科書の記述は歴史上に名を残した人とその功績の説明に終わっているからです。

例えば日本の近代化は明治時代の到来とともに来たということになっていますが、その近代化とは一体何だったのかが教科書ではわかりません。

サイトの制作上、幸山市長時代に編纂された『熊本市史』など多くの書籍に目を通しましたが、高等学校生徒の皆さんやOBの皆さんにもわかりやすいくらいに明治期の日本が置かれた状況、庶民における近代化などを最も端的にわかりやすく説明していたのは渡辺京二さんの『近代の呪い』でした。

この本は講義の採録です。口語なので非常に読みやすいのです。

『近代の呪い』は

第1話 近代と国民国家

第2話 西洋化としての近代

第3話 フランス革命再考

第4話 近代の二つの呪い

つけたり 大佛次郎の二つの魂

の5つの章でなりたっています。

第1話から第3話までは熊本大学で2010年から2011年にかけて行われた講義。

第4話は2011年に熊本県立美術館で行われた講演。

つけたりは2011年に横浜市開港記念会館で行われた講演。

佐々が生きた時代背景を把握するには第1話・第2話・第4話が直接的な部分になりますが、文字も大きめですので全巻すぐ読めるでしょう。

日本史を学ぶ人も、世界史を学ぶ人も、大人になって「歴史はよくわからんもん」というひとにも、おすすめの本です。

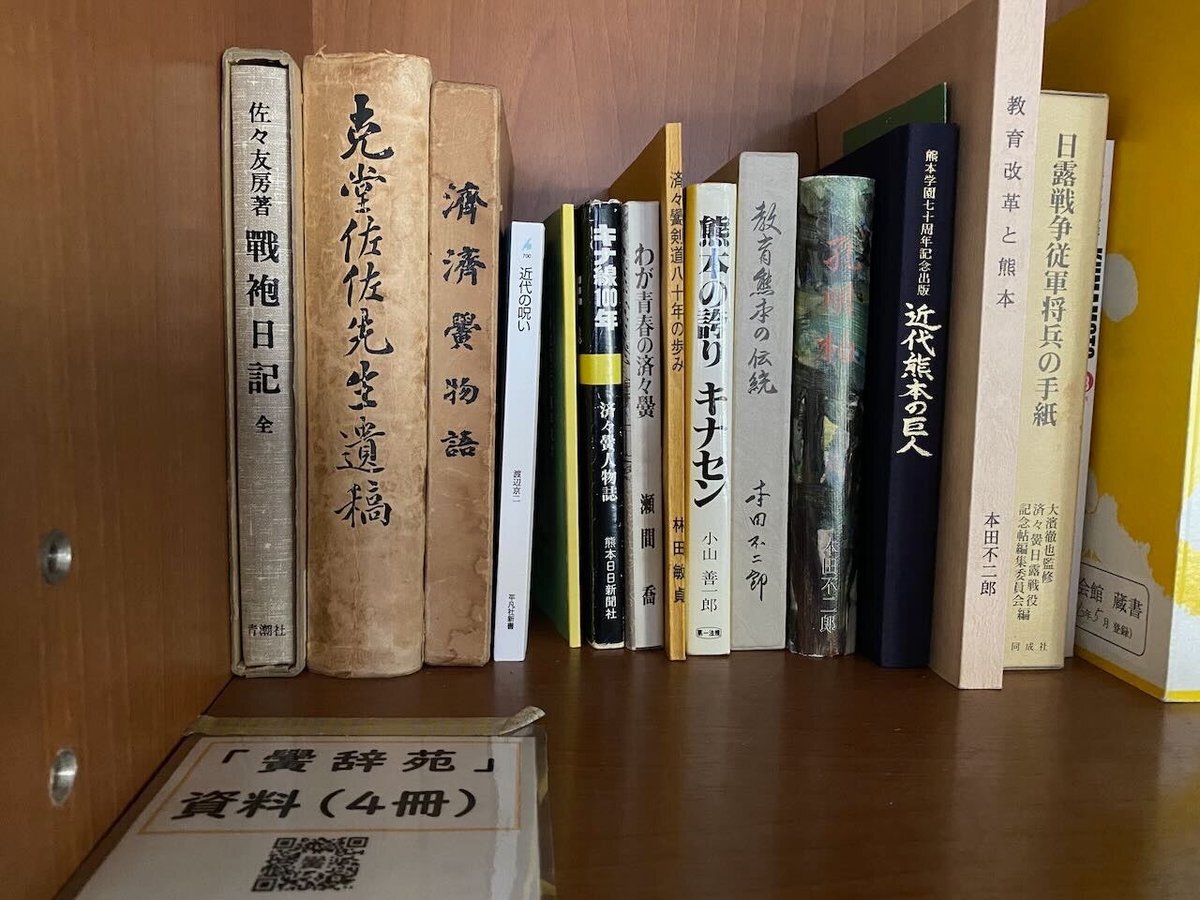

なお、サイト『黌辞苑』開設直後から、制作の底本としたもののうち『克堂佐々先生遺稿』『戦袍日記』に加え、この『近代の呪い』も多士会館1階の書棚に「黌辞苑コーナー」を作ってもらい寄贈しておりました。

何人かの生徒さんには手に取っていただいていたと思います。

しかし『近代の呪い』が長らく不在となっています。

どなたかの愛読書として手元に置いてあるのであれば本望です。

とはいえ不在なのはよろしくないので新たにもう1冊購入し、寄付しておきました。

佐々の心のヒダヒダを感じられる『戦袍日記』と併せて、ぜひ多くの方に読んでいただければと。

ポイントは、士族が政治行政を担っていた封建的な江戸時代が終わり、明治になっても熊本では地域に住む人々を佐々自身が土民(悪い意味はその時代にはないです)と呼び国民という意識がなかった西南戦争時代。そのあとに佐々が目覚めて「国民国家を建設するために、先鋒となるべき知識と行動を伴った人格を創る」として同心学舎を構想したフェーズです。

そこには赤ん坊のような日本という国民国家が、欧米列強がひしめく弱肉強食的なインターステートシステムの中でどのように生き抜いていくのか、それを担う人材を創るという佐々が自覚した天命を感じます。

これは右翼云々というよりも、日本が近代国家として生き抜くための唯一の道だったと考えています。

最後に。

済々黌前庭に佐々先生と同じく銅像が建っている井芹先生。

偉そうですね。

いや偉いんですけどね。

明治だか大正だかの生徒の文集の中に「井芹黌長は夜な夜な料亭に入り浸り酒ばかり飲んでるが本当にやる気があるのか」という文章があったことを付記しておきます。

もし、もしもですよ、もしも記事に投げ銭いただける場合は、若い後進の方々のために使わせていただきますね。