〈第八回〉犬の看板探訪記|神奈川犬編|太田靖久|ゲスト:鴻池留衣

今回は2人の小説家による探訪! 前半に太田靖久さん、後半に鴻池留衣さんの探訪記を掲載します。

太田靖久

八回目の探訪は神奈川犬編だ。2023年9月現在、神奈川県には33の市町村が存在する。県の形状は横向きの犬が吠えているような【シルエット型】である。

生まれ育った場所

神奈川県は僕が生まれ育った場所でもある。「出生地」を訊かれた場合は「秦野市」と答える。こちらの「犬の看板」が設置されている地域だ。

別途「出身地」を回答する際は「厚木市」としている。秦野に住んでいた時期が短いため、長い時間を過ごした厚木の方が感覚的にしっくりくるからだ。ちなみに厚木市の看板はこちら。

今回は小説家の鴻池留衣さんに同行のお声がけをしたところ、快諾いただけた。ゲストの参加は昼すぎのため、編集Sくんとふたりで午前中にいくつかの市町を回ることを計画。小田急線「1日全線フリー乗車券」をそれぞれ購入し、朝8時に小田急線の新松田駅に集合とした。未だ足を運んだことがない地域を選びつつ、なるべく効率よく行動できるようにと僕がルートを作成した。

約束より20分はやく到着するつもりでいた。小田急線ユーザーたちのソウルフードともいえる駅そば「名代 箱根そば」でひとり朝食を済ませようと目論んでいたからだ。

予定通りの急行電車に無事乗ることができたため、リマインドも兼ねてSくんにその旨のメッセージを送ると、彼から返信があった。集合時間を勘違いしていたとのことで30分遅れるという謝罪だった。

こういった不測の事態が起きた場合は感情を乱してはならない。素早く頭を切り替えるのが肝要だ。駅に着いたらそばを食べ、ひとり松田町を探索することにして、Sくんとは隣駅の開成駅で落ち合うことにした。

車内は空いている。大きなリュックサックを傍らに置いている人たちは登山を目的にしているのだろう。新松田駅の改札を出て集団に従うような格好で一緒にそば屋に入った。食後、JR松田駅方面に歩く。早々に看板が見つかった。

【フリ素系】の【DOGモ】をトリミングした【切り抜き系】だ。まだ時間があったため他の種類も探したが、どうやらこのデザイン一択のようだ。

駅に戻って乗車し、酒匂川橋梁を渡って開成駅で下車。Sくんは次の電車で来ると連絡があったため、東口を出る。遊歩道に2種類の看板を発見。どちらも【フリ素系】だった。

開成駅でSくんと会い、今度は西口を出て南足柄市に向かう。開成みなみ通りを西に行くと、要定川を渡る橋のたもとに看板があった。管轄名が「南足柄市」だ。こうやって市境を「犬の看板」からも知ることができるのだ。

いつものことながら一枚目が見つかると安堵感がある。大雄山線の和田河原駅を横目にして住宅街へ。二枚目と三枚目も【フリ素系】だった。

路肩には整備された小川が流れている。「ずいぶん暮らしやすそうな町ですね」とSくんがつぶやく中、四枚目に遭遇。

かなり色あせてはいるが、【オリジナル系】とおぼしき看板だ。「ウ●チ」と一部が伏せ字になっているのが珍しい。「ぼくたちきらわれたくない!!」の文言含め、哀愁ただよう【DOGモ】である。

進路を変えて小田原市に入り、栢山駅近くの喫茶店「茶々」で小休止。店の奥では占いが行われており、衝立の向こうで誰かの手相を見ているようだ。「今が運命の分かれ道です」と断言する占い師の声を背中に聞きながら退店し、県道714号線を進んで酒匂川にかかる橋に着いた。そのそばのガードレールに看板があった。

輪を描いたリードに文言が収まっているのがユニークだ。太いまゆげの効果だろうか、【DOGモ】が頼もしく見える。

橋の向こう側が大井町だ。徒歩で渡ると川の大きさをより実感できる。堤防に並ぶ松の木々は地元の名士である二宮金次郎が植えたというエピソードを小学校で教わった記憶がある。

ゲストの鴻池さんとは相模大野駅に12時30分の待ち合わせであり、それほど時間に余裕がない。橋を渡り終えてから二手になり、別々で探すことにした。間もなくSくんから画像が送られてきた。

急ぎ開成駅に戻り、Sくんと再会。タイミングよく上り電車が来た。

新しい娯楽

少し遅れてしまったが、無事に鴻池さんと合流し、片瀬江ノ島方面の電車に乗った。鴻池さんにルートマップを渡して本日の探訪について説明する。長後駅のある藤沢市から綾瀬市を経由し、高座渋谷駅のある大和市まで徒歩で移動する予定だ。20分ほどで長後駅に到着。ホームで写真を撮った。

はからずもペアルックである。ふたりが着ているTシャツは、僕が企画・制作した『ODD ZINE』vol.8の鴻池さんバージョン(完売/再販未定)だ。バックには鴻池さん作の小説がプリントされており、フロントのポップな犬のイラストも鴻池さんの筆によるものだ。

鴻池さんとはライターの伊藤健史くんと一緒に犬の看板についてメディアに出演(小説家と「犬の看板」を見せ合う会/デーリーポータルZ/2020年10月9日公開)したこともあるし、イベントで何度か語り合ってもいる。僕のこの活動に最も理解のある小説家仲間といって過言ではないだろう。

三人で西口改札を出る。遠目に駐輪場があり、フェンスに白くて四角いものが視認できた。確信を持って近づくと果たして「犬の看板」だった。

版画のような角ばった【DOGモ】たちがかわいい。管轄名には「長後地区郷土づくり推進会議 長後地区生活環境協議会」とある。

藤沢市のホームページによると、長後地区は都市基盤が未整備のまま宅地化されたことで都市づくり上の課題を色々と抱えているらしい。そのことを憂慮し、町をより良くしたいという意識を持つ住人も多いのかもしれない。独自の「犬の看板」を作成・設置していることからも意欲がうかがえる。

ここで周辺地図を確認。藤沢市長後市民センターの周辺に設置されているのではないかと予測を立てた。狙い通り前庭の植込みに発見。短冊型であり、この形状の看板は湘南エリア特有の傾向と思われるため、同エリアの二宮町と大磯町の看板も並べてみる。

どの【DOGモ】も陽気に見える。マリンスポーツ仲間かもしれない。

続いて二枚目の看板は公園に設置されていた。「公園課」とシールが貼られてしまっていてかなりわかりづらいが、その下に「藤沢市」の文字がおおい隠されている。水玉模様の【DOGモ】はイタリア漫画のキャラクターのピンパをどことなく想起させる。目玉焼きみたいな花々もチャーミングで良い。

三枚目は松田町と同様、【切り抜き系】だ。元になっている看板と比較してみるとわかりやすい。耳の動きに躍動感がある【DOGモ】だ。

鴻池さんは散歩が好きで、夜通し歩き回ることもたびたびあるとのこと。今回の同行の間、「この道は良い」とか「あの建物が気になる」とか、「犬の看板」以外の様々なものにも反応し、立ち止まったりしながら感想を述べていた。

「犬の看板」の魅力について尋ねたところ、「散歩のミッションがひとつ増えるところ」と教えてくれた。鴻池さんは以前から散歩をしながら道行く車を眺めたり、廃線となった場所を探索したりしていたが、そこに「犬の看板」を探すというミッションが加わったそうだ。

たとえば旅の目的を「温泉」「グルメ」「観光」とした場合、そこに「犬の看板」を足して楽しみを増やすことは可能だろう。「スノーボード」「野鳥観察」「カフェ巡り」「美術館」など、どれと組み合わせても相性が良い。「犬の看板」探訪は新しい娯楽のひとつとして万能型のユーティリティーカードといえるのかもしれない。

恐るべき幸運

雑談を交わすうちに気づけば綾瀬市に入っていた。ここで見つけた全ての看板をまとめて紹介する。

40分ほどの短時間のうちにこれだけ多くの種類が見つかったことに驚きを覚える。【犬の看板天国】というより、【フリ素系フェス】状態であり、あらゆる【フリ素系】の看板がここに集結しているとみて間違いないだろう。【フリ素系フェス】に参加ご希望の皆様は神奈川県綾瀬市にお集まりを。1年365日24時間、いつでも開催中のうえに、入場料はなんと無料。ちなみに市の標語は「緑と文化が薫るふれあいのまち あやせ」である。

隣の大和市も【フリ素系】が豊富だった。

こちらにまでフェスの余波が広がっているのだろうか。そう勘ぐっていた時、【オリジナル系】とおぼしき五枚目が見つかった。

新宿西口の地下広場にあるパブリックアート「新宿の目」のような巨大な目にまずは注意が向くが、その前をのんきな表情で通り過ぎる犬が愛らしい。口にくわえているカゴの中のハート型の道具がいったい何なのかは不明である。

やがて高座渋谷駅に到着。途中でコンビニに軽く寄った程度であり、およそ1時間30分ほど休まずに歩いたことになるが、鴻池さんもSくんも特に疲れている様子もないため、計画通りここから小田急相模原駅に向かうことにした。

相模大野駅で一度乗り換える必要がある。箱根湯本方面の各駅停車の電車にひと駅だけ乗って下車。小田急相模原駅は相模原市と座間市のほぼ市境に位置する。

駅の南口を出てまずは座間市を攻める。出足こそ不作だったものの、住宅街に行くとここでも唐突に【フリ素系フェス】がはじまったのである。

綾瀬市で十二分に堪能したにも関わらず、同日にあっさりとその規模を超える地域の存在に興奮しきりだった。この9枚は直線30メートルほどの区間で見つかった看板がほとんどで、まさに【DOGモたちのシャンゼリゼ通り】であった。

小田急相模原駅を出たあと、我々の眼前に路地はいくつもあったのだ。その一本をたまたま選んだことにより、この奇跡の通りを見つけ出すことができたのである。恐るべき幸運が日常の隙間にひっそりと存在する様は、まるで人生そのもののダイナミズムのようではないか。

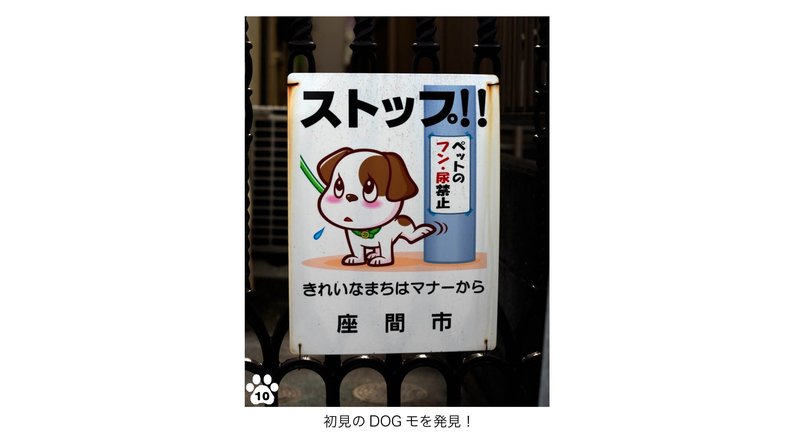

そしてさらに驚くべきことに【フリ素系】だけでなく、初見の看板も出現した。こちら十枚目の看板である。

排泄しようとして足をあげた瞬間に「ストップ!!」と止められるのはつらい状況のように思いつつ、この【DOGモ】のキュートさに惹かれる。赤い三角形の口元が魅力的だが、紫外線によって消えてしまう哀しい未来を想像すると、この状態の看板を撮影できたことに喜びを覚える。

十一枚目の看板も初見だった。

小首を傾げながら口を薄く開けているせいで迫力ある表情になっている。みけんのあたりの丸い影も効果的で、照明の使い方が優れている。

十二枚目は僕とSくんが先ほどいた酒匂川沿いの土手を想起させる絵柄だ。一緒に散歩することの美しさに犬も飼い主も気づいているような表情が良い。

座間市を存分に楽しんだあと、相模原市に向かった。その東林地区に【オリジナル系】とおぼしき看板が2種類あった。

なにより犬の姿が大きく描かれているだけでうれしくなる。特に二枚目の【DOGモ】の細部が良い。毛の波打ち方、片耳の折れ方、警句をくわえる口元のやわらかさ、まん丸の目、エクレアみたいな色づかいと、どこをとっても素晴らしい。すべての犬たちを愛していると公言している以上、順位をつけることに抵抗はありつつも、至高の【DOGモ】であると断言できる。

市の看板も続けて発見。最初の二枚は【フリ素系】である。

三枚目は振り向き方に愛嬌がある【DOGモ】だ。

四枚目は【指導系】ではあるが、犬と人間が同等の位置にいるのが特徴だろう。

この時点で17時を過ぎていた。まだ陽が落ち切る前ではあったものの、十分な成果があったため、早々に打ち上げへと流れることにした。駅近くのとんかつ屋「吉列屋」に入る。

一日を振り返った時、鴻池さんが一緒にいることが当たり前のようだったと思い至った。ゲストを特に意識することなく、いつもと同じペースで探訪することができた。鴻池さんが終始自然体でいてくれたからかもしれない。

感想の執筆について改めて伝えたところ、「たぶん長いのを書きますよ」と回答くださった。僕のレポートのあとに鴻池さんのどんな文章が添えられるのだろうか。愉快に想像しながら、ひとり帰路についた。

鴻池留衣

犬の看板とは?

小説家としての僕の先輩、太田靖久さんは「犬の看板」を収集している。

「犬の看板」とは、巷に設置されている、ペットの犬の糞の放置を窘めるあの、注意書きのことだ。

「犬のふんはもちかえろう」とかそんな類の文言とともに、ワンちゃん、あるいはそれに加えてワンちゃんの糞、飼い主などのイラストが印刷されている。元々僕は散歩が趣味なのだが、普段街中を歩いていて、あえてそれらに注目することはなかった。犬の看板に様々なバリエーションや共通点、および相違点、面白みがあることに気づいたのは、太田さんと出会ってからここ数年のことだ。

太田さんは、それら「犬の看板」の写真を収集している。

もともと犬が好きだったとは言え、僕もこの趣味(ライフワーク?)に感化されて、散歩がてら見つけた看板の写真を撮り集めるようになった。その奥深いサブカル世界に一歩足を踏み入れてしまったが最後、まんまと洗脳されてしまったのである。妻と一緒に散歩しながら、犬の看板(の写真)をゲットする。のちにその作品の鑑定を太田さんに依頼して、まだ彼の持っていない種類の看板だった時には、めちゃくちゃ嬉しいのだ。なんというか、師匠の鼻を明かした気分になる。

評価基準

犬の看板のコレクションには、太田さんなりの評価基準、つまり看板の良し悪しを測る価値観がある。つまり犬の看板と言えど、価値の高いものと低いものがあるわけだ。

太田さんにとって大事なのは、まず「ラミネート系」ではないこと。これは、家庭レベルの環境で手軽に印刷した、もしくは手書きでこしらえた紙を、ラミネートすることによって作ったお手製感溢れる看板(というか、軽く防水加工しただけの紙)のことだ。誰でも作れてしまうので、絵柄と文言のバリエーションは無限に存在し得る。「例外」を簡単に作れてしまうので、ジャンルとしてはメインたりえない。わざわざ収集するような代物ではない、と。

要するに、犬の看板は、金属製の板に、雨で濡れても落ちないインクで描かれた「正式なもの」でなければ意味がない、ということなのだろうと勝手に想像している。

僕はというと実はラミネート系もまあまあ好きだ。言い方が適切かどうかわからないが、おそらくデザイナーなどではない素人が、巷の「正式な」看板を見よう見まねで模倣して(もしくは想像して)作ったその稚拙さがなかなか楽しい。小学生が休み時間に自由帳に書いた漫画をこっそり見るみたいな悦びがある。見つけたら僕は一応ゲット(撮影)する。しかし、太田さんからしたらカスみたいなものなのだ。ラミネート系のみならず、ピクトグラム系(正式なものではあるが犬の意匠の抽象度が高すぎる代物)もまた、評価は低いと思われる。こちらは今や僕もあまり興味がない。

とは言え、犬の看板収集の醍醐味は、自分なりの評価基準を設けて品評することにある。自分の「推し看板」を見つけられれば良いのである。あるいは自分で新たに「〜系」とカテゴリーをこしらえるのもまた一興だ。

例えば「上書き系」。僕が作ったオリジナルのカテゴリーで、すなわち以前そこに掲げられていた犬の看板の上に、別の看板を重ね合わせたり、文言やイラストを付け足したりする代物のこと。過去を隠蔽しようとするくせにうっすらと下地が透けて見えるとなお良い。こちらはラミネート系との合わせ技が多いような気がする。

今回の探訪でも、太田さんと小鳥書房佐藤さんと一緒に神奈川を巡り歩いているうちに、僕はまた一つ新たな「〜系」を発明した。

犬の看板ではなく、巷には「ポイ捨て禁止」とか「立ち小便禁止」とか「痴漢注意」などの看板が至る所にある。探訪の折、遠目で犬の看板らしきものを発見したかと思いきや、近くで見てみれば全然違うメッセージの入った看板であることが時々ある。そういう時太田さんは、一瞬で興味を失い、視線をまた別の方へ移すのだ。太田さんのこの、犬の看板への一途さというか、他の看板への冷酷さみたいなものに触れて、僕はその時彼に見捨てられた「ポイ捨て禁止」の看板にいたく同情してしまった。そして、あ! 「太田さんに見捨てられた系」ってある! と気づいた。「犬の看板」の範疇からは外れてしまうように思えるが、犬の看板を収集している時に発生した余剰物であるが故に、広義の犬の看板であると僕は見做したい。今後また太田さんと探訪する機会があれば、その観点からも看板を収集していこう。

差出人

太田さんはそれから、自治体の名前の入っている犬の看板を好む。犬の看板には大抵、そのメッセージの差出人の署名がある。今回の探訪の範囲は、綾瀬市、大和市、藤沢市、座間市、相模原市だったのだけれど、看板には是非とも差出人として自治体名を記入していてほしいところなのだ。そして幸運にも、ほぼ全ての看板が、「〜市役所」などと付けずにシンプルに「〜市」とだけ表記して、差出人のアイデンティティを主張してくれていた。

例えば差出人が「U R都市機構」だと価値が下がる、といった具合だ。この感覚を例えるなら、その土地固有の、土着のモンスターを捕らえたいハンター気質といったところか。この点は僕も同感だ。いわゆる「フリ素(フリー素材)系」という太田さんによる概念がある。全国各地の犬の看板には、様々な差出人によって使いまわされている犬のイラストが何種類もあり、それらをあしらった作品をフリ素系と呼ぶ。同じワンちゃんでも、自治体によって絵柄が微妙に異なったり、あるいは全く同じだったりする。だから、コレクションする上でも、比較検証する上でも、どこでゲットしたワンちゃんなのか自治体名で一目瞭然な方が望ましい。そして自治体と言っても、よりローカルでなくてはならない。「正式な」看板を出せる最小単位であろう市区町村レベルのものが価値が高い。(という解釈でよろしいでしょうか、太田さん。)

僕の場合は、差出人に「長い名前系」という基準を付け加えたい。例えば「塩尻市衛生協議会連合会」とか「埼玉県狂犬病予防協会(県・市町村・県獣医師会・協賛開業獣医師)」みたいなやつ。

こんなふうに長くなると、差出人の自己紹介なのにその実態が曖昧になる。名前で冗長に説明すればするほど、どんな組織なのか想像する自由度が増す。このパラドックスに興奮する。今回の探訪では巡り会えなかったが、堅苦しい怪しい名前の組織がガラにもなく可愛いワンちゃんのキャラクターを使いながら暗躍する様を、また拝みたいものだ。

ちなみに、さっき挙げた差出人の後者は、「埼玉県」規模の組織であり、市区町村より広い範囲のカバーだ。なのでその分ありがたみは減少する。けれども、僕にとってはこの、差出人名の長さという基準の方が作品の評価では優先される。看板のワンちゃんがいかに可愛いかも大事だが、それに対応した差出人名の胡散臭さ、おどろおどろしさも軽視できない。

つまるところ、犬の看板収集というのは、看板のみならず収集者のオリジナリティーも試される創造的かつ高尚な嗜好である。一朝一夕には行かない道の険しさ、滋味があり、日々の修行は疎かにできない。

エスパー

太田さんはエスパーだ。数十メートル離れた遠くからでも、犬の看板を見つけることができる。

僕が太田さんたちと合流して最初に訪れた藤沢市、長後駅から歩き始めて、数分後のことだった。

「あ、それっぽい」と彼が発見したのは、100メートルほど距離のあるこちらからでは張り紙なのか看板以外の構造物なのか判別できないような、風景の中に埋もれる小さな白っぽい四角形だった。

しかし実際に近づいてみると、これが本当に犬の看板なのだ。

「超能力者かよ!」と突っ込んだ。視力が良すぎるのか、それとも犬よろしく嗅覚がいいのか。

その後もたくさんのワンちゃんたちと出会うことができた。

しばらく歩いてたどり着いたのは「藤沢市長後市民センター」。太田さん曰く、暗渠上の緑道とか、自治体運営の公共施設において、犬の看板の出現率が高いとのことで、実際、施設を取り囲む生垣の中に、黄色い短冊形(縦長)の犬の看板が複数発見。

太田さんも初対面だと言っていた、このブルドッグちゃん。もう超絶可愛い。すっとぼけたような屈託のない表情で、舌を出し、こちらを敵意なく見つめていた。抱きしめたくなる。

犬を求めて彷徨い歩く我々は、様々な土地でそこに住む犬たちに出迎えられているとも言える。いや、犬に呼ばれて我々はそこへやってくるのかもしれない。「ここにいるよ、わんわん」という看板ワンちゃんたちの鳴き声を聞き取る優れた感覚が、太田さん、そして僭越ながら僕にもあるに違いない(後述)。

座間市の犬看ストリート

やって来たのは小田急小田原線「小田急相模原駅」。「相模原」だけでなく「小田急」までも含めてが、この駅の正式名称だ。名前は知っていたが、訪れたことは無かった。

地図上で相模原市を俯瞰してみるとわかるが、この市はどでかく、東西に伸びた形をしている。小田急“相模原”駅などと銘打っておきながら、相模原市の中心ではなく東の外れ(南区)に位置しており、その実、駅自体が座間市との境界線に接している。

ところで、「相模原駅」は他にもある。相模原市のおよそ中心に位置する(中央区)、J R横浜線相模原駅である。小田急相模原駅からは直線距離にしておよそ8.7キロメートル離れている。

二つの「相模原駅」。最初に「相模原駅」を名乗ったのは、実は小田急の方だった(1938年開業)。当時は「相模原」という名の行政単位は存在しておらす、旧相模原駅(現小田急相模原駅)の所在地は、神奈川県高座郡大野村と言った。

存在しない自治体の名前を名乗るなんて、小田急には予知能力でもあったのだろうか? いや、そうではない。以下に説明する。

1930年代当時、陸軍には、現在の相模原市一帯にあたる地区を軍都(軍事施設のお祭りみたいな都市)にする計画があり、区域に該当する複数の自治体を合併しようとする動きが活発化していた。で、将来の新自治体の名称として最有力なのが「相模原」だったため、小田急はその誕生に先んじて、この駅に「相模原駅」という名を与えたわけだ。

しかし1941年、当時の鉄道省(お上)が横浜線に別に「相模原駅」を作ってしまった。現在のアメリカ陸軍の補給施設に当たる区域に当時は「相模陸軍造兵廠」という戦車の開発・実験・製造を行う施設があり、横浜線相模原駅は、その目の前にドシンと、まさに“軍都”相模原の中心たる新駅として設けられた。当時ここは神奈川県高座郡相原村と言った。まさに横浜線相模原駅開業の24日後に、大規模な合併が行われ、高座郡相模原町(現在の相模原市の原型)が誕生することになる。

国や軍部の声が強かった時代において、後出しジャンケンに負ける形で、小田急は自社の相模原駅の名称変更を余儀なくされ、旧名の頭に「小田急」を付した、というわけなのだ。

実は現在、この二つの「相模原駅」に一つのトピックがある。

小田急には、小田急多摩線という鉄道路線がある。現在その終点は唐木田駅なのだが、小田急はここから延伸して、J Rの相模原駅まで線路を建設する計画があり、2027年度の開業を目標に進めている(現実的にはもっと後の開業になると予想されている)。

するとどうなるだろう。小田急は自社の路線図の内に、「小田急相模原駅」と「相模原駅」の、二つの“相模原駅”を抱え込むことになってしまう。これでは利用者が混乱してしまう。だから、この延伸の暁には、二つの「相模原駅」のどちらか、もしくは両方が名称を変更することが予想される。で、ここ数年、二つの相模原駅の名称変更案を、勝手に自分の中で広く募集していた。

例えばJ Rの方をJ R難波駅よろしく「J R相模原」と改称して、小田急との差別化を図る方法がすぐに思いついた。1941年の後出しジャンケンの、仕返し案だ。

けれどもこの仕返しを、小田急の方が望まないとも予想される。なぜなら自社線の終点駅名に「J R」を表記することになるからだ。別にそのくらいいいだろうと普通は思うけれど、企業の感情というのは個人レベルでは共感できない部分も多々ある。

似たような例では、かつて地下鉄半蔵門線が全線ではなく途中まで開業し、終点が三越前駅の時代があった。同線に田園都市線の電車を乗り入れさせている東急は、百貨店も営んでおり、すなわち三越とはライバル関係にある。そのため、東急線内では「三越前行き」とはアナウンスせずに、「半蔵門線方面行き直通列車」などと言って極力「三越」の名を避けた、という伝説がある。

運輸において小田急とJ R東日本が競合している印象は薄いが、確かに百貨店というかショッピングセンターでは競合しているかもしれない(小田急百貨店vsルミネ)。

では「JR」とは付けずに、「相模原中央駅」「中央相模原駅」などと変更するのはどうだろう。相模原市役所の最寄りであり、所在地の大字も「相模原」であるという立地上、大正解じゃないか。

いや、今更だがそもそもJ Rが、名称変更のコストを負担することに納得するだろうか。多摩線延伸という小田急側の都合によって生じる不具合なわけだから、先方に責任(もしくは諸経費)を押し付けたいに決まっている。

無難なのは、小田急相模原駅側で、「東相模原駅」とか「南相模原駅」とか、もしくは「小田急東(南)相模原駅」みたいにちょこっと変更する案だ。小田急相模原駅周辺の不動産には既に「小田急相模原」の名称が与えられている。それらを慮って、最寄駅との大幅な名称不一致を避けるための、ちょこっと案である。

待てよ? 地元住民による俗称を、そのまま正式名称にするのはどうだろうか。

すなわち、小田急相模原駅を、「おださが駅」へ変更するのである。

「小田相」と書いて「おださが」でもいいし、カタカナで「オダサガ駅」でもいい。ロマサガ(ロマンシングサガ)みたいでいいじゃないか。加藤茶だって元来の愛称が「かとちゃん」だったから、芸名を加藤「茶」にしたのであって、俗称を正式に採用するというのは良き解決策だろう。

そんなわけで、僕は「おださが駅」を心の正式名称に採用した。

無論、小田急多摩線は2023年現在唐木田から延伸していない。

僕は、おださが駅を降りると、そこから太田さんたちと共に再び犬の看板を求めて彷徨い始めた。

ここは座間市だ。

すると数分歩いたところにある住宅街の狭い道に、あったのだ。犬の看板のオンパレードが。一戸建て住宅が道を挟んで建ち並ぶのだが、それこそ一つの物件に一犬の看板と言ってもいいくらいの頻度で、ほとんど絵柄が重複することなく、次々と現れる。

「まるでサーカスだな」と、太田さんが心の中で言ったかどうかは定かでないが、興奮を隠せないその様子に僕もまた感化されて次々と写真を撮った。

本番

探索を終え、ビールで乾杯する。今日という日を振り返るこのくつろぎの時間こそが、僕にとって本企画の本番だ。太田さんはお酒を飲まないので、僕と佐藤さんで瓶ビールを注ぎあう。お店がとんかつ屋ということで、太田さんは定食を注文し、僕と佐藤さんは揚げ物やさっぱりしたおつまみをいくつか頼んだ。

目の前にいる本企画のレギュラー2人に聞くところによると、これまでで今回が最も多くの新作をゲットできた探索だったそうだ。僕は自らの犬の看板への愛が、犬の看板の神様に通じたことを知り、誇らしく思った。やはり僕にはワンちゃんの声を聞く第6感が備わっているらしい。太田さんのエスパーだけが今日の数々の出会いを引き寄せたのではなく、犬と犬の看板を愛す僕にも何らかのパワーが秘められていたのである。2人のパワーの相乗効果で、ワンちゃんたちとのハッピーなひとときをたくさん過ごすことができた。万歳。

勝利の美酒に酔いしれている間に、太田さんはとうに食事を済ませていた。それに気づいていながら気づかぬふりをして、酒とおつまみを次々とおかわりする僕である。

それにしても、どうして犬の看板は僕のハートをここまでキャッチしたのだろうか。

“文化的催眠”

本稿の冒頭で、僕は散歩が趣味だと述べたが、散歩といっても多くの人が想像するような気晴らしや軽い運動の類ではなく、ガチのやつである。

一度の散歩に費やす時間は1、2時間とかその程度のものではない。僕は東京都台東区に現在住んでいるのだが、繰り出す先は埼玉県、千葉県、神奈川県、都下と広い範囲に及んでおり、多ければ50,000歩以上、少なくとも20,000歩は歩かなければ気が済まない。

毎度散歩にはなんらかのテーマが込められる。

「首都高都心環状線沿いを歩く」「北区の軍事貨物線跡を歩く」「もし東京都市計画道路幹線街路環状第3号線(環三通り)が全通していたらどこ通っていたかしら探検」あるいは鉄道、建物などの戦前の遺構を見に行こう、といった具合だ。

“東京時層地図”(一般社団法人日本地図センター)というスマホのアプリが非常に役立つ。明治から現代までの時間を軸に、東京の変遷が複数の地図レイヤーで把握できる優れた地図である。とても勉強になるし、オススメだ。

で、まあそんなふうに東京近郊の様々な場所に出現し、お腹が空いたらGoogleマップで星の数が多い近場の店で舌鼓を打ち、コンビニで買った酒を飲みながらまた歩き始めるのだ。道中、散歩のテーマはもちろんのこと、それ以外の気になった光景をもいくつも写真に収める。

巷にはあらゆる種類の看板が自己主張をしているが、大抵はコマーシャルな目的のものであり、常に僕たちを“文化的催眠”にかけようと必死である。

ここでいう“文化的催眠”とは、要するに僕たちの欲望をデザイン、クリエイトする行為のこと。僕たちは自分自身の根源から湧き上がる欲望ではなく、他人から欲望を強制されている。「こういうものを欲せ」「こういうものが美しい」「こういう人間像が正しい」などと洗脳されており、だからこそ民主主義とか資本主義などはぐるぐる回っているわけだけれど、社会ってそもそも一つのおっきな“文化的催眠”をみんなで共有するものだ。社会の一員たるためにはある程度心を他人に隷属させなくてはならない。

僕は資本主義社会の広告が好きだ。一歩引いた視点で眺めてみれば、とても可愛い。そこには様々な創意工夫や研究、トライアンドエラーの痕跡が見つかるし、何よりも文化という奥深い営みの凄みを感じる。あれらは自己増殖して、死んだり生まれたりしながら進化する、ある種の生命なんじゃないかとすら思う。

散歩をしながら僕は、人々に“文化的催眠”をかけようとする看板たちを微笑ましく眺める。広告を浴びることで、「この時代、この場所」という座標に僕の身体が反応するのだ。ああ、「現代の地球」上を歩いているなあ、という感慨に耽る。

だって、諸行無常だから、今しかこの光景は無いのである。ここに来ればいつでもこの“文化的催眠”に会えるわけではないのだ。幻なのだ。つまり僕はその時、おばけを目の当たりにしている。

看板にはそれ以外にも、公益を目的としたメッセージのものがあって、そのうちの一つが犬の看板だ。

犬の看板の主張は、犬のうんこを放置するな、である。僕はある時まで、散歩をしながらその“うんこ的催眠”に知らず知らずのうちにかかっていたと思われる。

資本主義の広告はその魂胆をこちら側が把握しているから洗脳されずに済んでいるけれど、サブリミナル的に視界に入れていた犬の看板には、ある時期まではヤられていたということ。

つまり、うちでは犬を飼っていないし、これまでに飼ったこともないが、僕は犬のうんこを公共の場に放置して去っていくような愚人ではなくなっていたのだ。

ちょっと何言っているのかわからなくなってきた。

とにかく、“うんこ的催眠”からも解き放たれた。犬の看板がそこに“ある”と認知できたので、重層的な時の流れを風景の中に観察するためのアイテムが手に入った、と言いたかった。看板のペンキは紫外線で色褪せ、金属の板は錆びて朽ちていく。人類が滅亡した後、それでもしぶとく生き残った作品があったとしたら、ここを訪れた知的生命体はきっと、我々が犬の糞を放置することを良しとしないマナーを持ち合わせていたこと、および看板があるということはマナーを守らないモラルの持ち主がいたことを知るだろう。

ご清聴ありがとうございます。

著者:太田靖久(おおた・やすひさ)

小説家。2010年「ののの」で第42回新潮新人賞受賞。電子書籍『サマートリップ 他二編』(集英社)、著書『ののの』(書肆汽水域)、『犬たちの状態』(金川晋吾との共著/フィルムアート社)、『ふたりのアフタースクール』(友田とんとの共著/双子のライオン堂出版部)など。そのほか、文芸ZINE『ODD ZINE』の編集、様々な書店でのイベントや企画展示、「ブックマート川太郎」の屋号でオリジナルグッズ等の制作や出店も行っている。無類の犬好き。

著者:鴻池留衣(こうのいけ・るい)

小説家。1987年埼玉県川口市生まれ。慶應義塾大学文学部仏文科中退。2016年「二人組み」で新潮新人賞を受賞してデビュー。著作に『ナイス☆エイジ』(新潮社 2018年)、『ジャップ・ン・ロール・ヒーロー』(新潮社 2019年)がある。imidasにて「純文学のナゾを解け~酒場で書き手に色々聞いちゃいました」を連載中。

初出用語集

【切り抜き系】

フリ素系のDOGモをトリミングして使用した看板

【フリ素系フェス】

あらゆるフリ素系の看板が集結している場所。神奈川県綾瀬市と座間市での開催が確認された。

【DOGモたちのシャンゼリゼ通り】

DOGモたちの活躍を一挙に眺めることのできる通りの名称。座間市では直線30メートルほどの区間に9匹のDOGモがいた。

*以下は鴻池さんオリジナル用語

【上書き系】

以前そこに掲げられていた犬の看板の上に、別の看板を重ね合わせたり、文言やイラストを付け足したりする代物のこと。

【太田さんに見捨てられた系】

犬の看板を収集している時に発生した余剰物であるが故に、広義の犬の看板であると見做す。

【長い名前系】

名前で冗長に説明すればするほど、どんな組織なのか想像する自由度が増す。例えば「塩尻市衛生協議会連合会」とか「埼玉県狂犬病予防協会(県・市町村・県獣医師会・協賛開業獣医師)」など。

◻︎おすすめ休憩スポット(編集S)◻︎

【Kota Pan(パン屋/神奈川県南足柄市】

開成町から南足柄市へ。酒匂川を越え、和田河原駅に近づいたところで、ワンちゃんの看板を発見! パン屋「Kota Pan」の看板でした。せっかくなので入店。名産品の足柄いちじくをつかったデニッシュをテイクアウトしました。雄大な丹沢山脈を眺めながらの食べ歩き、贅沢です。

連載について

犬を愛する小説家・太田靖久さんのライフワークである「犬の看板」探訪を全12回にわたってお届けします。

公開日時は毎月30日18時。第九回は1月30日18時の公開予定です。

*下記は、太田さんが講師をつとめる文章講座の案内です。

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?