「IDOL CITY POPS」を探して徘徊する 80年代から90年代へ -Summer Edition-

ところで。

……「シティ・ポップ」って、何かね?

(「誠意」?菅原文太?)(え、そこから?笑)

いや、「シティ・ポップ」は大好きなのです。

大貫妙子さんも、はっぴいえんども、70~80年代のユーミンも大好物ですし、山下達郎・SUGAR BABE・大瀧詠一・吉田美奈子、等々みんな大好きで散々聴いてきました。ホントにいいですよね~、シティ・ポップ。

……ええ、だから大好きですよ? 好きですとも。

「シティ・ポップ」というのが、音として「どこの辺り」を指しているのかも、だから漠然とは掴めていると思うんです。

…だけど、…だけれどもね。

いや、アイドルPOPS(特に80年代)大好き人間の私としては、

「『アイドル・シティ・ポップ』ってジャンルも作ろうと思えば作れそうだな~♪

80年代中の聖子さんとか?

それ以外も上記アーティストの方々を作家陣に迎えた曲を色々集めて作品群にしていくと、何かいい感じのプレイリストにもなりそうじゃない?」

と、思って今回探し始めたんですよね。

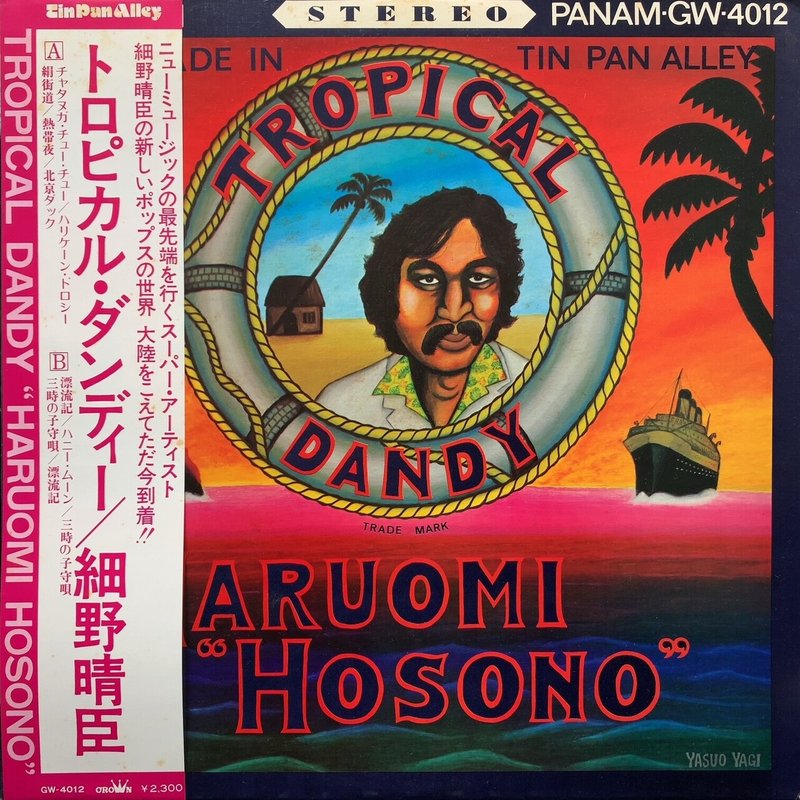

加藤和彦、細野晴臣、大瀧詠一、松本隆、高橋幸宏、ユーミン、林哲司、吉田美奈子、 南佳孝、松任谷正隆、坂本龍一、 竹内まりや、角松敏生、山川恵津子…etc

シティポップアーティストによるアイドルへの提供曲の名作は、いくらでもある。

その中から選りすぐりの「夏の曲」、いうなればそのBEST20を、以下に並べてみたのです。

……絶対良いものができるに決まっております。

しかし。

正直に言います。

「これはそうだよね?」って集めているうちに、

というか、集めれば集めるほど、

――「シティポップ」とは、何ぞや??――

と、なってきた。

早い話が、解らなくなってしまったんですよね~。

改めてお聞きします。

――「CITY POP」って、何なんでしょうね??

(読んでくれている方々に改めて聞くなよ。笑)

何となく自分の中にあるその「定義」を言語化すると。

・都会的(更に言えば「東京的」?)

コード進行や音触の部分において、

・浮遊感

・「心地よさ」重視

・(80年代までで言うなら)先鋭的

・非「歌謡曲」的、非「フォーク」的、

で、

・「バリバリのロック」でもなく?

また、「都会的」「東京的」ではあっても、のちの

・「アンビエント」「トランス」「ニューエイジ」ミュージックみたいなのは除外?

そして、

・どこか「お洒落」

――と、ここらへん、捉え方としては、大きくは間違っていないと思うんですけど~。(でも、何か混沌として掴みきれないんですよね~。)

たとえばユーミンの有名な曲なんかで考えると、どなたでも解りやすいかもしれません。

荒井由実時代の曲(72年~76年)は、シティポップのど真ん中、ですけど(曲で言うと「ひこうき雲」とか「きっと言える」とか「中央フリーウェイ」とか思い浮かべてください。)、その後ろに十年ずらした82年~86年辺りの楽曲も、まあ、シティポップのど真ん中にやはり位置はしている。(「タワーサイドメモリー」「真珠のピアス」「土曜日は大キライ」あたりを思い浮かべる。)

でも、この2グループの楽曲って、音色やそれがもたらす空気感としては、相当違いますよね?

70年代の前者は、どちらかというとバンドの生演奏主体の言うなれば「人力の演奏力」で作られているグルーブであるし、しかし、80年代の後者は、デジタルな音も結構入ってきている。

……うーん。

「シティポップ」のその「ストライクゾーン」って、実はかなり広くとられている?

=「実像」としては、とりとめなくて、つかみどころがない??

うーーーう、う、うぅーーー。(呻き、いや、もはや啜り泣き。笑)

もう仕方ないので、とりあえず、「間違いない」あたりの曲から、集めていって、足したり引いたりして「検討」「検証」することにしてみようかと。

「シティ・ポップ」とは、何なのかを。

そして、

「アイドル・シティポップ」というジャンルは、成立しうるのかを。

(思い込みで書き始めた割には大きく出たね。笑)

そうですね、イメージとしては、

「CITY POPS SUMMER EDITION '80」とか

「City Pops -SUMMER SIDE- '85」とか

絶対親兄弟には見られたくない赤面タイトルつけて(笑)、

夏休みの「カセットテープ」作る恥ずかしい勢いで。

A面【80年代の10曲】、B面【90年代の10曲】、って、たっぷり90分テープで。

(120分だとさすがにテープが薄すぎて「伸びる」んですよね~、…とか、何だかそんなとても懐かしいことが思い出されて。笑)

で、ドライブしながら聴けるイメージね。

なーんて言いながらも夏用の

テープとかはしっかり作るのよ

-スチャダラパー「サマージャム’95」-

みたいな感じでね。(と、いうより、95年だともうMDなのか?)

……とか言って、私、車も、いや、それ以前にそもそも原付以外の免許も、持っていないんですけどね~。――ひたすら、路線バスからの景色とともに、「ウォークマン」の音をイヤフォンで楽しんでいた、そんな青春時代でした、実は。……。つまりは。

自分、「シティ・ポップが棲息している地域」とは(精神的にも)真逆の場所で、幼少期から成長してきた人間なのです。(ちなみに出身は埼玉です。笑)

では、そんな「憧れ」と「イメージ」を頼りに。

「アイドル・シティポップを探す旅」、

(どこまで行けるか、)行ってみましょう!

【A面 80年代】

〈1曲目〉

「小麦色のマーメイド」松田聖子

1982年7月21日リリース

作詞:松本隆/作曲:呉田軽穂(松任谷由実)

まず、手堅いところから(笑)、1曲目置いてみました。

82年の、詞曲が松本隆・ユーミンのコンビ、で、レコード音源の編曲は松任谷正隆氏だもの。――これは「シティ・ポップ」間違いないでしょ~?

いずれにしても、夏の曲の特集なら、聖子から始めたい、というのはあった。

80年代アイドルの主流だった「年4枚・3か月毎シングルローテーション」――普通は、春・夏・秋・冬と各季節ごと一曲ずつ当てていくものですが、あえて4月・7月リリースにして夏に2曲当てるローテーション組んでくるパターンも多いですよね? アイドルの曲は、夏に売れやすいのでしょうかね??

聖子も80年は「裸足の季節」「青い珊瑚礁」、81年「夏の扉」「白いパラソル」、

で、82年は「渚のバルコニー」とこの曲でした。

つまり聖子さん、活動初期は「夏の曲」が多い方だったんですねー。

83年の「天国のキッス」(松本隆・細野晴臣コンビ)にしようか迷ったのですが、あえてカセット1曲目をこの曲から入るのって、新鮮でいい気がしたので、こっちに。

〈2曲目〉

「LA WOMAN」岩崎良美

1981年6月5日リリース

作詞:大津あきら/作曲:南佳孝

レコード音源より、ずいぶんテンポが遅いような気もしますが(これはこれでいいのかも?)、歌番組の伴奏がカラオケではなく生演奏だと、そういうことは時々あって、それもまた面白かったですよねえ。(生放送番組内の時間調整みたいなことでもあるんですかね? アイドルに限らず、逆に「超高速伴奏」で歌わされているような場面も、当時の歌番組ではちょいちょい見られましたよね。)

南佳孝さんの曲で、これもまた、シティポップス、間違いないんじゃないかな~?と。

良美さんの夏の曲も、どれにしようか散々迷ったが、やっぱりこの曲。

それにしても、デビュー2年目の夏曲にこれを持ってくるのは、なかなかシブい!というか、カッコいい!というか、いいディレクションですよね~。「ずいぶん思い切っている」とは思うんだけど、同期の聖子は「夏の扉」、奈保子は「スマイル・フォー・ミー」と、「アイドルド直球」な曲を切り出してきた81年夏、岩崎良美ならこの曲で勝負できると思ったのではないかな、と。

実際、良美氏は、この難曲も軽く自分のものにしている感があるし。

……これなあ、もう少しヒットしてもよかったと思うんだがなあ。

〈3曲目〉

「メイン・テーマ」薬師丸ひろ子

1984年5月16日リリース

作詞:松本隆/作曲:南佳孝

3曲目も続けて南佳孝さんの曲を持ってきてみた。この曲も大好きです、私。

ですが。……うーむ。

何か、薬師丸さんが歌うと、この曲については「シティポップ」感は、少々薄れるかなあ?……南佳孝バージョンを聴いてしまっているから、そう感じるだけかもしれないけど。

薬師丸さんのボーカルなら、夏の時期のリリース作品だと、「すこしだけやさしく」(詞:松本隆/曲・編:大瀧詠一)とか、86年6月リリースのアルバム『花図鑑』収録の「紅い花・青い花」(曲:細野晴臣/編:細野晴臣・越美晴・小西康陽)とかのほうが、「シティポップ」感が漂うかなあ??

シティポップって、声質と、そして、その声とその曲とを合わせた時の「化学反応」の要素も、とても大きいものなのかもしれないですね。

「シティ・ポップ」と「声」。

アイドルの中で探すなら、やっぱり(81年後半以降の、少しハスキーになった後は特に)聖子氏の声は最強かなあ、と思う。

もしシティポップの要素に「浮遊感」が入ると仮定するなら、それって、どんなに音作りをしても、ボーカルにその「浮遊感」がなければ、成立しませんもんね。

で、もうお一方、「シティポップの声」というところで、この方はおさえておきたい。

〈4曲目〉

「ADVENTURE」菊池桃子

1986年6月25日リリースAL『ADVENTURE』収録

作詞:有川正沙子/作曲:林哲司

アルバム『ADVENTURE』からタイトル曲。

桃子氏のシングルローテーションは割と(アイドルにしては)ゆるめで、年3枚の年が多かった。その分、アルバム曲で歌番組に登場する機会も多く。

菊池桃子氏と言えば、ラ・ムー期までは「オール林哲司」楽曲で、シングルよりアルバムを聴くとモロに「シティポップ」感が漂っていますね。

(ラ・ムーの楽曲も、めちゃめちゃ「シティポップ」だと思いますけどね。でも、林哲司のもたらすこの80年代「前・中期」感とは、ガラリと空気が違うというところはある。)

で、林哲司氏といえば、70年代末の竹内まりや「September」、松原みき「真夜中のドア」から始まって、80年代前半の杏里や、あと稲垣潤一、杉山清貴時代のオメガトライブなども手掛けていて、もろ「シティポップ作家」イメージが私の中では強いわけでして。

なので、ここからは、林哲司氏の曲をいくつか上げていってみようかと。

林哲司氏の音って、ちょうど「夏」の、それも「リゾートへ続く車の中で掛かっていそう」なイメージはありますよねえ。

〈5曲目〉

「デビュー〜Fly Me To Love」

1985年6月12日リリース

作詞:売野雅勇/作曲:林哲司

これねえ、吉川晃司氏が「やらかした」、紅白史に残るなかなか大した「事件」だと思うんですけど(軽く「放火」じゃねーか!笑)、――テレビなどの公の場ではもう、あまりにも「事件」過ぎて、誰も語ることはないんでしょうねえ。

でもこうして、ネット上では語り継がれていくのだから、恐ろしい時代になりましたよね。……って、私みたいな奴が語り継いでいるんだと今気づきました。(笑)

いやー、奈保子さんのこの曲が、(この時歌えなかった)前サビから始まる曲でよかったですよね~……って、そういう問題じゃない。

吉川さんたら、暴れるのは結構ですが。――「紅白」を「ぶっ壊す」なんて、誰もしようとしないだろうし、「面白い」という意味で、とっても結構じゃないですか、結構ですけど、――「自分の曲の時間内に」好きなだけおやりになればよろしかったんじゃないでしょうか!?!?!たかだか吉川晃司の分際で、「奈保子様」の歌の邪魔をしようなんざ、一千万年早くってよ!

――って今、改めて映像を見て思いを新たにした次第。(ファンの怨念は後を引きます。……35年後の現在もな。笑)

それにしてもしかし(Aメロに入るまでの間、「このままいってしまっていいんですよね?」的に、さり気なく、でも何度か左右背後を振り返ってはいましたけど、)こういう時でも動じることはなく、何事もなかったかのように素敵な笑顔で歌い出した河合奈保子氏はお見事でした。

プロ・アイドル奈保子。

――って、シティポップとは完全に何の関係もない話でした。(笑)

で、この林哲司作品を聴いて思ったんですけど、音触の「シティポップ」感って、レコード音源にはあっても、歌番組のバンドを通すと、少し消えてしまう気もする?かなあ??と。

いや、私は圧倒的に、歌番組のオーケストラバンドの音って、ゴージャスで好きではあるんですよね。youtubeで80年代当時の歌番組ばかり聴いてしまうのは、それが聴きたくて、というところがとても大きいくらい。

でも、生演奏で「シティポップ」感を出すという意味でなら、4ピースバンドにキーボードを入れて、くらいの軽い編成のほうが、もしかするといいのかもなあ、なんて。

いや、そこにはホーンセクションとか入ってももちろんいいはずなんですけど、でも、生音でそちらの音が強すぎると、音の「軽さ」がもたらすものが消えてしまうのかもしれない、と。歌番組の生伴奏オーケストラって、「重厚感」がどうしても出やすいですよね。個人的にはその華やかさがすごく好きではあるのですが。……うむ、シティポップの「音」に、その「厚み」や「重さ」は、どちらかというと「いらない」のか?なんて少し思いました。

もう1曲、林哲司作品を。

「時をかける少女」から1年後、……おおお、1年の間に、ずいぶん生歌にも安定感が出てきたなあ、と、しみじみ。(「時をかける少女」って、「1オクターブで作った」とユーミンは言うが、メロディーの上がり下がりが激しくて歌うのはやはり難しそうですよね。……まあ、その「乱高下」があるから、1オクターブでも旋律にあの広がりが感じられるんでしょうけどね。)

〈6曲目〉

「愛情物語」原田知世

1984年4月25日リリース

作詞:康珍化/作曲:林哲司

そうそう、生演奏なら、これくらい「あっさり」したバンド編成で、音を軽くしたほうが、「シティポップ感」出るんじゃないかなあ?どうですかねえ??

に、しても。

こういう、シングルA面でヒット狙いの、つまり大衆に広ーく受け入れられる方向性の、ストライクゾーンを「手広く」構えているタイプの、そんな楽曲って、何というか、どこか「シティ・ポップ」としては「物足りなさ」なんかも感じてしまったりするんですよねー。うーむ。

(いや、「流行歌」大好きなんですよ?私。そもそも「ヒットチャート」も大好き人間ですから。)

(証拠記事がこちら↓です。笑)

しかしながら、

ヒット狙い

=(場合によっては中高年からお子様まで年代問わず)広く大衆に受け入れられる

=「わかりやすい」

みたいなのって、「シティ・ポップ」とはどこか相性が合わない気がするんですよね。私の中で、シティポップには「実験的」だったり「開拓者精神がある」ような曲調を求めているようなところがあるのかもしれません。それはあくまで「個人的なイメージ」ですが、そういうのが感じられる曲に出会うと、「嗚呼ッ、これだよ、これッ!」って高揚する感じはあるかなあ。

80年代当時はまだ私自身も子供でしたから、コードとか、音楽理論的なことはあんまり解りませんでした、が、「不思議なメロディーライン」「どこかふわふわしている」「旋律が漂っている」みたいな感覚は、子供心にも大好きでした。

(矢野顕子さんの「春咲小紅」とかね。)

――と、いうことを考慮に入れると、やっぱり、知世氏の「シティ・ポップ」、夏とか関係なくならば、これ↓を選びたいかなあ?(アルバム曲なんで、歌唱映像はないんですけど。)

(少なくとも80年代当時では)シングルカットはされないだろう、CMタイアップもつきにくいだろう、という、そんな曲調ですけど。

薬師丸さんのアルバム曲「DESTINY」と双璧を成す、坂本龍一教授の、素晴らしきお仕事をご堪能ください。

そうそう、シティポップにおけるボーカルって、そんなに「技巧・技能」とか「音程の絶対的安定感」とか、必ずしもいらないんですよね。

必要なのは、声質だわ、やっぱり。

この時の知世氏の「透明感の極み」ボーカル、シティポップ的旋律との相性抜群だと思います。

「リセエンヌ」原田知世

1984年11月28日リリース AL『撫子純情』収録曲

作詞:原田知世,康珍化/作曲:坂本龍一/編曲:坂本龍一

そうですね、でも果敢に、アイドルのシングル曲として、「挑戦」を感じられたものも、シティポップとして「アリ」かもなあ。

と、いうわけで。

〈7曲目〉

「青空のかけら」斉藤由貴

1986年8月21日リリース ←当時は4月~7月リリースが主流だった夏曲にしては、ずいぶんリリースタイミングを遅らせましたよね? NHK朝ドラの撮影が終わるところにずらしたのかな??

作詞:松本隆/作曲:亀井登志夫

斉藤さんの曲のほとんどには、あまり「シティ・ポップ」なイメージは、アルバム曲も含めてないのですが、この曲についてはすごーく、街的な、POP感があると思うんですよねー。……と、いうか、この曲、個人的にすごく好きな「POPSな夏らしさ」なので、このラインナップのここに入れさせてくださいな。(笑)

レコード音源の編曲は武部聡志さんなのですが、武部さんがすごいのって、どの曲もアレンジを一聴して「武部聡志っぽい」というのがハッキリと感じられるのに、基本曲調のほうは「なんでもござれ」なんですよね。いろんな曲のアレンジができてしまう。引き出しが多いというか。

斉藤さんの今年2月リリースの最新アルバム「水響曲」は、元曲・武部聡志編曲作品を、武部さん自身によってリアレンジしたアルバムなんですが、武部さんのそのリアレンジぶりに一番感動してしまった。(シティポップとは関係ない話をまた挟んでしまいましたが。笑)

さて、ここまで、81年~86年リリースの楽曲を聴いてきていただいたのですが。

ここを過ぎたあたりから、リアルタイムの時系列的には何となく、私の中での「シティ・ポップ」を一度見失うような、手離していくような、感覚があるんですよねえ。

例えば、エレクトロな音触りであることは80年代前・中半期の作品と同じではあっても、何なんでしょう?――何かが違う。

ここから3曲、めちゃくちゃ、「都会的」な曲ではあると思うんです。

……思うんですけど。

「レコード」より「CD」向けの音になったとか?

それとも、録音機材や方法自体が、時代とともに変わってきたとか??

私もそこらへんまでは詳しくなくて、よく解らないんですよねえ。少なくとも自分の言葉で「解説」はできない。

そんな私でもこの3曲について、ハッキリと感じられるのは「バブル感」でしょうか。

90年代に向かって「浮かれていく」感、でももちろんそれは、時には「虚飾」と背中合わせでもある、みたいな。

(すごーく、抽象的な、漠然としている、それも、とてつもなく「単なる個人の感想」で申し訳ないのですけど。笑)

〈8曲目〉…2曲のうち好きな方を上げていただければ

1987年7月16日リリースAL

『246コネクション(ROUTE 246 CONNEXiON)』収録曲から

「軽井沢コネクション」荻野目洋子

作詞:売野雅勇/作曲:筒美京平

(この曲、本当は、衣裳やセットがすごく良かったので、夜ヒットのほうの映像を使おうかと思ったんですけど、……その時の荻野目ちゃんの喉の調子が明らかに悪そうだったので、こちらにしました。)

「さよならの果実たち」荻野目洋子

作詞:売野雅勇/作曲:筒美京平

レコード音源のこの曲の編曲も、武部聡志さんなんですね~。

売野雅勇氏プロデュースのこのアルバム。六本木、チャイナタウンルート、軽井沢、と、遊ぶ範囲も広範囲。……バブル前夜ですねえ。(俺の十代とは大違いだよ――って、フィクションの世界をも妬む自分にビックリですけど。笑)

売上は、

LP…6.6万枚

カセット…9.5万枚

CD…11.3万枚

と、この時点で、3つの中ではCDが一番売れるソフトに既になっている87年夏。

ど~も比較すると、CDの音に「シティ・ポップ」は、すこ~しだけ宿りにくい気がしてしまう私です。※個人の感覚です。(笑)

……まあ、

「バブリー」な、「ギラギラした」曲も、別にそれはそれで私は大好きなんですよ。(笑)

いやー、この曲での早見さんのノリノリのパフォーマンス、すごくよかったです。熱狂を感じます。タイトスカートに高いハイヒールでハイジャンプですよ。

「バブル、ハジけていますか?」って感じ。(はじけてはダメ。これはまだはじける前です。笑)

〈番外編〉…と、いうわけで、バブリーの極みといえばコレ!

「GET UP」早見優

1988年3月25日

作詞:湯川れい子/作曲:葛口雅行/編曲:武部聡志

87年秋に続き、本人がイメージキャラクターの88年コーセー化粧品夏のキャンペーンソング。

この曲の音源の編曲も、武部聡志氏なのかー。

早見優氏は中原めいこ作品の「Caribbean Night」もいいのだが、ギラギラバブリーなこちらを取り上げてみました。

〈9曲目〉

「東京Sickness」芳本美代子

1987年6月24日リリース

作詞:戸沢暢美/作曲:佐藤健

音源の編曲は山川恵津子氏。とてもカッコいいアレンジ。間奏部分が特に好き。

夜ヒットの番組専属バンドの演奏ではなく、自前バンドの演奏の音で、軽くてこの曲にはとても合っていてそれも良い。

歌ってどうしても、時代の空気をまといますよねえ。

「そうそう、87年の空気感って、こんな感じだったかも。」って、聴いていて空気ごと思い出せる。

都会の「無機質」を感じ、更にはバブルの「裏面」何なら「退廃」すらも既に感じる曲で、87年で早くも「東京病」とはよく言ったものです。

で、都会の「リアル」な空気を描く名曲だからこそ、もしかしたらこの曲は、私の中で「シティ・ポップ」のその「対極」にあるといえるのかもしれない。

「シティポップ」っていっても、都会のギラギラではないんだよなあ、私の中で。「煌めき」に留まる感じというか。

ふんわりと夢見る感じ、「白日夢」感があるというか。

だから、「都会の乾いた孤独感」とかをリアルに表現している世界って、すこし私の中のシティポップ像をはみ出してきてしまうかなあ。

すごく「都会的」な作品に触れながら、でもその対角線上に、(あくまで「自分の中の」ですが、)「シティポップ」のイメージの焦点が、徐々にあってきた気もする。

80年代の10曲の中に、入れようか迷った曲は

杏里作品である中山美穂「VERGIN EYES」(でもこの曲「モロ杏里」過ぎです!笑)

CINDYさんと組んだ同じく中山美穂「人魚姫 mermaid」(当初これを入れるつもりだったのだが、一回別記事で紹介したので今回は外してみた。)

(……のだけど、この記事から読んでくださる方も多そうなので、やっぱ入れておきます。笑)

〈10曲目〉

「人魚姫 mermaid」中山美穂

1988年7月11日リリース

作詞: 康珍化、作曲: CINDY

他に、岡田有希子「Summer Beach」(尾崎亜美作品)、

伊藤智恵理「ココナッツの片想い」(中原めいこ作品)、

他には中森明菜「サザン・ウインド」、松本典子「No Wonder」「THIS COOL」(AL『KIWI』収録)、南野陽子「サマー・フレグランス」(AL『GAUCHE』収録)…等々もいいかなあ??なんて検討はしてみましたが、「より、シティポップ!」「もっと浮遊しているグルーヴを!!」「都会!都会!都会!」というコンセプトから、今回は外した次第。(笑)

で、【80年代 A面】はこれまでの記事と同様、何としてもバックバンド生演奏動画をつなげたいと思ったんですよ。(シティ・ポップ的な音を、歌番組生バンドの音に置き換えて、その上ボーカルも生歌で繋げると、どんな感じになるかを聴いてみたかったんです。)

(――シティ・ポップとの相性はともかく、生歌・生バンドの音は、聴いていて楽しいよ!やっぱりね!!)

そのせいで今回、この曲↓は10曲からは外してしまいました。

「シティ・ポップ」ブーム世界的再燃の象徴ともいえる曲の一つでもある「プラスティック・ラブ」は、竹内まりやさんの作品。

竹内氏の80年代中の提供曲の中で、夏の曲としてすごくいい曲があったのですよ。

「-心もJUMPして!- 夏のイントロ」福永恵規

1987年4月24日リリース

作詞・作曲:竹内まりや/編曲:新川博

竹内さんの作品っぽ~い。詞の内容も。

福永さんのボーカルも、上手くはないのかもしれないが、清々しく爽やかで涼やか。クセがなくて「匿名的」、――ある意味「東京的」な声かもしれませんね。

さて、すっかり80年代末に見失いかけた「シティ・ポップ」なんですけど、

考えてみると、ラ・ムーなんて88年から89年初頭な訳だし、別に「途絶えていた」わけでもないんですよねえ。

でも、バブル的な、マハラジャ?ジュリアナ?的な、バリバリのゴリゴリのエッジ利きまくりのガチャガチャ音がここら辺から目立っていく中で、しばらくシティポップは「成りを潜めていた感」が当時あったとは思う。

そう、シティポップって、80年代までの音というイメージもありますが、そこから派生したものを追っていくと、新たな「シティポップ像」に辿り着けるのではないかと。

では、いよいよ突入していきましょう!

【B面 90年代】

この方のこの曲から入ってみるか。

80年代の1曲目もユーミン作品からだったしな。

「ちょっぴり炭酸、たっぷり果汁。」

〈1曲目〉

「今年いちばん風の強い午後」観月ありさ

1993年5月12日リリース

作詞・作曲:呉田軽穂/編曲:大村雅朗

もう、タイトルからして、とってもよろしいかと。

ユーミンらしい、どこに着地するか予測がつかない、揺蕩うコード進行。――まさに「浮遊感」!

ユーミン楽曲に編曲は大村雅朗氏で、音が聖子の「時間の国のアリス」的なキラキラしたハジケ方をしておりますよね。

90年代もここまで進むと、80年代回帰みたいなことをやっても新鮮さがあるというところはあるかもしれません。

そして当時、ユーミンと、観月ありさの組み合わせは、「キターッ!」って感じはあったかなあ。「どっちも手足長ーいッ!」って。(そこかよ。笑)

〈2曲目〉

「恋してる」ともさかりえ

1998年5月13日リリース

作詞・曲:古内東子/編曲:亀田誠二

古内東子さんですもん、もう「東京」以外の空気感は、1ミリも入ってきませんって。(笑)

いや、もっと厳密に言えば、都内でも私鉄沿線はもう存在しない世界ですね、――何ならお洒落なはずの自由が丘や吉祥寺すらも入らない世界?(←ホントどうでもいいくだり。笑)

ともさかさんは他にも椎名林檎さんなどからも提供曲があって、で、この曲は聴いていると古内さんの声が、林檎さんの曲は聴いていると林檎さんの声が、不思議と浮かんでくる。(シンガーソングライターの提供曲って、そういうものですよね、面白いものです。)

でも、浮かんでくると同時に、それがともさかさん自身の声にも併行して置き換わっていく。――やっぱ、女優さんって、そういうところが強いですよね、自分の声の世界に、聴いている人を引き入れちゃうっていうね。

で、90年代に入ると、「シティポップ」――つまり「都市音楽」と一口にいっても、もっと細分化してくる、という気もするんですね。

古内さんなんかは、言うなれば「銀座系」とか言ってみたりしてもいいのかもしれませんし(私が今思い付きで言っただけですけど、笑)、

原宿系、新宿系、……いや、このままいくとそのうち、なんか山手線ゲームよろしく、池袋系だの、上野系だの(演歌歌謡曲回帰?笑)、日暮里系だの(ここまで来ると何だか判らんけど、笑)できていくかもしれない。(できないか。笑)

「渋谷系」ってのはしかし、90年代に入ってすぐ成立してましたよね?

小西康陽作品である深田恭子「キミノヒトミニコイシテル」「ルート246」とか出したいところなのだが、如何せん、秋の曲、春の曲なので、今回のテーマだと出せない。

そんなこんなで90年代前期渋谷系として、この方を入れてみました。

〈3曲目〉…2曲あるうち、どれか好きなのを置いてくださいね。

「バースデイ・ボーイ」渡辺満里奈

1992年5月21日リリース

作詞・曲・編曲/小沢健二

「大好きなシャツ (1990旅行作戦)」渡辺満里奈

1990年7月1日リリース

作詞・曲・編曲/Double K.O.Corporation(フリッパーズ・ギター)

That's 渋谷系!ですね。

もう90年くらいになると、PVも凝ったものが作られるようになってきますよね~。

(で、同じ場面が、カウントダウンTVで何度も何度も流されちゃうのね。90年代あるある。笑)

でも、満里奈さんの場合、80年代の楽曲(特にアルバム曲)のほうも、「シティ・ポップ」感はあったかもしれないなあ。

夏向けの曲なら「八月、最初の水曜日」、「リア・ウインドウにGood-bye」(AL『SUNNY SIDE』収録)とか、「虹のマジック」「夏休みだけのサイドシート」(AL『EVERGREEN』収録)とか。

但し、どちらかというと、90年代に入ってからの歌い方のほうが、やっぱり自分は好きなんですよね~。

で、満里奈さんのシティポップ感が一番強いアルバムって、この(今のところの)ラストオリジナルアルバムだと思うんです。

このアルバム、大瀧詠一さんが立ち上げたレーベルから発売されているし。

で、このアルバム収録曲のPVが「金曜日のウソツキ」で作られているんだけど、(そっちもいいんだけど、)この曲でもPV作ってくれたらよかったのになあ。

てなわけで、本人映像ですらなくて静止画でゴメンナサイ。

「あなたから遠くへ」渡辺満里奈

1996年3月21日リリースAL『Ring-a-Bell』収録曲

作詞・曲:金延幸子

/編曲::多羅尾伴内(大瀧詠一) / Strings Arrangement:井上鑑

この曲、72年の金延幸子さんのアルバム「み空」の収録曲で、当時のアレンジャーは細野晴臣氏。

これが金延幸子さんバージョンの「あなたから遠くへ」

70年代前半の「非・フォーク」楽曲って、何て言うか、音楽的な「冒険心」「開拓者精神」「(歌詞ではなく音で)時代の空気に抗うエネルギー」に溢れている気がするんですよねえ。

そういや、原田知世さんも、この間のカバーアルバム『恋愛小説3』でこの曲やっていたなあ。

金延さん、今はアメリカ在住のようですが、近年もたまに日本でライブはしていらっしゃるようですね。

で、この曲。

…夏という感じでは、あきらかにないですね。

(この記事のコンセプトは?……。)

わかってますって、夏の曲もまだまだちゃんとありますってば。(笑)

と、いうわけで、満里奈さんに引き続き、ここでシティポップ製造元レコード会社といっても過言ではない(笑)、「EPICソニー」謹製アイドルをもう1グループご紹介していこうかと。

乙女塾出身と侮るなかれ、楽曲の高品質はお墨付き。(さすがEPICソニー!)

解散後しばらく経過してからその評価が再び高まったアイドルグループでもあります。

〈4曲目〉

「SUMMER LOVER大作戦」Qlair

1993年7月21日リリース

作詞:西尾佐栄子 /作曲:木戸やすひろ /編曲:窪田晴男

元曲は「SPRING LOVER 大作戦」ですが、カルピスソーダのCMソングになってタイトルや歌詞を「夏」に置き換えた曲。(楽曲使用のみで、本人達はCM出演していない。)

そういえば昨年は、ベスト盤のアナログがリリースされたりもしていますね。(91年デビューなので、元々はこのベスト盤もCDしかリリースされていません。)

さて、乙女塾からの派生グループでもう1組。

ご存知、永作博美さんが在籍していたグループであります。

〈5曲目〉

「太陽の行方」ribbon

1991年3月3日リリース

作詞 :原真弓/作曲: 清岡千穂/編曲 : 西脇辰弥

ribbonって改めて聴き直すと、生歌、三人ともすごく音程良いと思うし、安定してますよね~。

この曲もなかなかかっこいいですね~。「ソンゴ調」というラテンのリズム。

90年代に入ると、アイドルの曲でも「無国籍」にバンバン様々な曲調を取り入れてくるようになりますよね~。

「無国籍」といえば。

この方のアルバムを忘れてはいけません。

〈6曲目〉…これも2曲のうち好きな方を上げていただければ

1990年3月21日リリースAL『楽園の雫』収録曲から

「フリフリ天国」高岡早紀

作詞:森雪之丞/作曲・編曲:加藤和彦

加藤和彦氏自身が70年代にリーダーを務めた「サディスティック・ミカ・バンド」を、更にカオスにさせたような。「サイケ」を通り越し、中近東なのか東南アジアなのか、はたまた架空の南国なのか……無国籍過ぎます。(笑)

当時の高岡さんの声には、「少女の魔性」を感じるんですよね。けして音程が良いわけではないのだが、でも確実にそれが妙味になっている。この「浮遊感」――聴いていて世界観が自ずと構築される声だし、クラリと引き込まれる、フラリと病みつきになるところがある。やっぱ女優としても大成する人って、人を惹きつける「声質」の魅力の要素は大きい気もするなー。

高岡早紀氏は89年から91年にかけて、4枚のオリジナルアルバムを残しているのだが、いずれも名盤だし、このアイドル期のアルバムはたったの4枚だけなのだから、騙されたと思ってぜひぜひ全て、1stから順に聴いてみていってほしいです~。

「楽園の雫」高岡早紀

作詞:森雪之丞/作曲・編曲:高橋幸宏

この楽園は「滅びたはずの楽園」なのね。

高橋幸宏さんの音は、いつの時代も独特の浮遊感が保たれていて、いいですよね~。

近年では原田知世さんと組んだバンドpupaも良かった。

遡って80年代になってしまうが、

安田成美1stAL『安田成美』(1984年4月25日リリース)収録曲も相当「THE CITY POPS」でいい。

収録曲中、高橋幸宏作品で特に好きなのはこれ。

「水のナイフ」作詞:売野雅勇/作曲:高橋幸宏/編曲:高橋幸宏

「無国籍」といえば、今回は外してしまったけど、

中森明菜「APPETITE」とか

中山美穂「COCKATOO」(AL『De eaya』収録)とかも、

湿度の高い南国の異国情緒を感じるダンスナンバーで、

亜熱帯化した最近の都会の夏にはぴったりな楽曲かもしれない。

また、

フレンチポップテイストな小川範子「バスルームの幻想」

ボサノバテイストの吉田真里子「どうしてRHAPSODY?」(AL『拝啓、愛しの友達』収録)

加えて

和久井映見「アキラが可哀想」――ロカビリーテイストの楽曲を、あの映見氏がしっくり歌いこなしていて、生歌唱映像もあったので、取り上げようか土壇場まで迷ったが、今回は見送った。

興味のある方は検索して聴いてみてくださいませ!

いやー、90年代のアイドルポップスは、混沌としているなー。素敵カオス。(褒め言葉。笑)

そんな素敵カオスなアイドルPOPSのラインナップがまだまだ続きます。

当時、レゲエをシングルカットしたアイドル、……あまり他に思い出せません。(笑)

〈7曲目〉

「La La La…」小泉今日子

1990年6月21日リリース

作詞:小泉今日子/作曲・編曲:藤原ヒロシ、屋敷豪太

この曲での小泉さんの半ファルセットミックスボイス、凉しげでいいですね~。

もう80年代中に「ハウス」で一枚アルバム作っちゃった小泉さんですが、90年代に入ると、更に自由になっていきます。

89年あたりからの小泉さんは、「全てのシングルをヒットさせなきゃ」ってところからは降りた印象があります。その分、自由に音楽づくりをし始めていて、でも結果的にはそれで更に音楽活動も長く続けられているのではないかな?という気もします。

とはいえ、自身の主演ドラマ主題歌シングルは、だいたい年に1枚ペースでリリースして、それは確実にヒットさせていたという。……そこがまた、スゴかったんですけどね、「小泉今日子の底力」。

「シティ・ポップ」という意味合いでは、この曲のカップリングのほうが、それっぽいかも?と思います。

この曲聴いて、「県道」でのドライブ思い浮かべる人、あんまりいなさそうですもん。(笑)

「ドライブ」小泉今日子

1990年6月21日リリース

作詞:小泉今日子/作曲・編曲:藤原ヒロシ、屋敷豪太

そういえばこのCD、初回盤は布張り仕様だったなー。

90年頃は、レコード業界も、景気が良かったですよねー。

何か90年代前半のCDは、お金がかかっていそうな(笑)いろんな変わった「〇〇仕様」があってCDパッケージも楽しかった記憶が。

さて、次はボサノバ。

「with t.komuro」となる前は、この方、こんな感じの曲を歌っていたのですね~。――意外に思われる方も多いかもしれませんね。

〈8曲目〉

「スコール」篠原涼子 from 東京パフォーマンスドール

1992年7月22日リリース

作詞:石嶋由美子、小林徹/作曲・編曲:ゴンザレス三上

声の出し方、この頃のほうが私は好きだなあ。

アコースティックギターデュオ「ゴンチチ」のゴンザレス三上さんの曲を歌う、「涼しげな」篠原さんでした。

〈余談①〉

ところで、篠原さんが所属していた「東京パフォーマンスドール」にも、

都会的な夏の曲は、あるにはあるのである。

作詞は売野雅朗氏で、題材としては、80年代の荻野目さんの「246コネクション」の世界観とほぼ重なると思う――のだが。

「キスは少年を浪費する」東京パフォーマンスドール

1993年5月21日リリース

作詞:売野雅朗/作曲・編曲:小室哲哉

やっぱり小室さんの音って、「シティ・ポップ」とは対極にある気がするんだよな~。――だって、「買わしめんかな」の音の代表格なわけで、(それはそれで好きですけどね、でも)それって、やっぱりあまり「冒険」とか「実験」の要素を主体にするわけにいかない側面があるものね。広範囲の人の耳に突き刺さる音、つまり、「絶対外さない」「売りにいく」音作りなわけでね。

それにしても東京パフォーマンスドールのように、90年代前半に、これだけしっかり踊りながら生歌を連続数曲ノンストップで歌えたグループは、当時はいなかったんじゃないかなあ、と思う。もっと評価されてもよかったのになあ。

この曲で歌い出しのソロを担当している米光美保さんとか、めちゃくちゃ安定感がある。

米光さん、ちょっとハスキーで、でもよく通る声で、こういうアップテンポじゃなくても、バラードとかどんな曲調でもしっくりハマるし。

今、活動されているんだろうか??

……と、思って検索したら、95年の角松敏生さんプロデュースAL『FOREVER』からの作品が、昨年「アナログで」復刻したんですって。(Qlairに続き、このパターン多いですね。でも良いことですねー。)

こちらは吉田美奈子さんのカバーだし、その原曲のアレンジは山下達郎氏だし。これが夏の曲だったら、今回の10曲に入れられたのにな~。「THAT's シティ・ポップ! これよ、これこれ!!」という感じです。すごくいいですよ~。

「恋は流星 –SHOOTING STAR OF LOVE–」米光美保

1995年10月21日AL『FOREVER』収録曲

作詞・作曲:吉田美奈子/編曲:角松敏生

という、「アナログ復刻ブーム」が今来ている!という話題でありますが、

アナログ化ということであれば、もう少し前に「来ている」方がいたんですよねー。

と、繰り返しアナログ化されたり、リミックスし直されたりという、この曲が

〈9曲目〉

「SUN SHOWER」島田奈美

作詞:島田奈央子(島田奈美)/作曲:杉山洋介/編曲:松本晃彦

(Larry Levan Remix)1991年6月21日リリース←こちらの音源を今回は紹介しているので、90年代に入れてしまいました。

これは島田奈美作品ノンストップミックス企画アルバムで寺田創一氏が手掛けたものを更にRemixした作品。

で、参考として。

こちらがその1989年の寺田創一Mix版。

1989年12月21日リリースAL『MIX WAX 〜NAMI NONSTOP〜』収録

で、更に元音源。――このオリジナル版もこれはこれでとても良いのである。

(元音源)1988年12月10日リリースAL『EVERYTIME I LOOK AT YOU』収録

このオリジナル版は、Swing Out Sisterの「Break out」(の、感じが好きだから、この曲も好きなのかもしれないが、笑)を、更に明るく軽くハジけさせた感じの音。

先に紹介したRemixには「陰りのある夏」感があり、この元音源のほうは「陽気な夏」感がある。どちらも良い。比較して聴いてみると、楽しいと思います。

島田奈美さんが芸能界を引退されたのは1990年7月30日。(その後は御本名島田奈央子名義で音楽ライターをされているそうです。)

で、Larry Levan氏によるリミックスがリリースされたのは、引退後の1991年。

いやー、音楽って、「流行り廃り」は多少あっても、「寿命」はないんですねー。「レコード=記録」に残りさえすれば、いつでも蘇ってくる。――だから昨今の「シティポップブーム」が成立し得るとも言えるわけですが。

〈余談②〉として、

で、

先程小室さんのTK楽曲をシティポップの対極と勝手に位置付けてしまったのですが、とはいえ、TK作品にも、中にはきっと「シティポップ寄り」の曲だってあるだろうし。(だってあれだけの曲数があるのだから!)

また、その逆に、作家陣は間違いなく「シティポップ」御大でも、また「シティポップ」作品のカバーだとしても、時代が違うとシティポップとは違うか?という場合もあったりして。

「東京ラッシュ」森高千里

1998年5月21日リリースAL『今年の夏はモア・ベター』収録

作詞・作曲・編曲:細野晴臣

このPV、なんか好きなんですよね~。

この曲は細野晴臣氏の78年アルバム『はらいそ』収録曲のカバーで、そもそもこの森高さんのアルバム自体が、細野さんのトロピカル三部作を意識して制作されているのではないか?と。

なんとなくジャケ写を見て、そんなことを思ったり(、思わなかったり)。

でも、その78年の細野オリジナルを知った後に聴いてしまうと、(当たり前ですが、)「90年代の音だ~」と感じますよね、……そりゃあね、それでよいのです。

考えてみると細野さんは「新作」を作り続けて変化し続けているわけだから、細野さんがプロデュースしたからと言って、または、細野さんの70年代末の作品のカバーだからと言って、それが何でも「シティポップ」になるというわけではないのかもしれませんよね。(別に当時それを狙って制作したわけでもまたないしね。むしろ70年代当時の原曲とは、そりゃあ当然意図的に「変化させて」きますよね。)

〈余談③〉

そういや、シティポップを探し続ける道すがらに、もう一つ、探し物が増える事案が。

「アイドルって、何かね?」(――「誠意」?笑)

1999年、何だか世紀末にこんな企画があったんですよね~。

…って、まあ、別に「芳賀ゆい」じゃないので(笑)、この「Chappie」がアイドルという設定では別になかったにせよ……。

「水中メガネ」Chappie

1999年7月7日リリース

作詞:松本隆/作曲:草野政宗/編曲:大平太一

ところで、「Chappie」とは何ぞや、である。

Wikipediaによりますと、

Chappie(チャッピー) は、1994年にデザイン集団GROOVISIONSが開発した着せ替えキャラクター。

顔のパーツは同じだが、髪型、服装、性別を変幻自在にできるのが特徴である。また、年齢や趣味・性格といった詳細なプロフィールをあえて設定していない。

1999年には歌手としてCDデビューも果たした。CDごとに異なるアーティストが歌唱を担当しているが、その正体は公表されない。2021年には、ソニーミュージック在籍時代の全音源がストリーミングサービスで配信された。

とのこと。

なので曲によって、声が森高さんだったり、川本真琴さんだったり、色々なんですが。

で、今回のこの「水中メガネ」のボーカルの方は、あくまでネット上の一情報でしかないのですが、「details」というユニットの、いとうようこさんではないか……というのが、一つの説としてはあるようですね。

曲自体もおそろしく名曲だと思いますが、いとうようこさん(かもしれない)のこの声が、この曲の世界観にぴったりで、せつなさ百倍増なのです。90年代最後の夏の名曲と言ってもいいのではないでしょうか。

さて、ここまで、80年代から90年代、足掛け20年に渡り(笑)、「シティポップ」というものを追いかけて遥々来たわけですが。

見つかりましたか?――「あなたの」シティポップ。

(まとめようとしている。笑)

シティポップは、きっと人の数だけあるものなのかもしれませんね。

(ありきたりな。笑)

音楽というものはその時どきの「時代性」というものとは切っても切れないものであり、したがって、「シティポップ」をいずれは時代の波の中に見失うのは必然……という結論で、まとめようかと思ったんですね、一度は。

しかしです。私は思うんです。

音楽というものは、その時代を背負ったまま、時代というものを、軽々と飛び越えて行けるものなのです。

だから、「シティポップ」フォーエバー、なのですよ。

(言っていることがよく解らないと思いますが。笑)

つまり、シティポップを愛する心さえそこにあれば、いつでも、あなたの目の前に、シティポップは姿を現すのです。

何度でも甦れ!CITY POP!!

(何だコレは。安いまとめ方だよ、おい。笑)

で、それを踏まえて

〈10曲目〉…どれか好きな曲をまた置いてください。

「MIND CIRCUS」中谷美紀

1996年5月17日リリース

作詞:売野雅勇/作曲・編曲:坂本龍一

サビから始まって、Aメロ、Bメロと、彷徨える、でも流麗なコード展開、で、さすらった上に、ちゃんと元のサビに戻ってくるという。――これぞ、シティ・ポップ!!

歌詞の中に「夏草が繁る」と出てはくるので、夏の曲に解釈はしてみたものの、多分これは「イメージの中の夏」という気もするので、もう1曲ご紹介してみようかと思うのですが。

「いばらの冠」中谷美紀

1997年9月3日リリース

作詞:松本隆/作曲・編曲:坂本龍一

「時代性」とか可逆的にどこまでも通り抜けて、跳ね返って飛び越えて今現在、「新しい耳」で聴いても。

これは「古くない」――でもしっかりと「シティポップ」ではないかなあ、これこそが!

歌詞の中に「夏の木漏れ日」と出てくるので、夏の歌に解釈はしてみたものの、多分これもまた「回想の夏」のように思えるので、あともう1曲だけ、ご紹介してみようかと思うのですが。(文章もループしております。笑)

いやー、この曲もまた、すごーく好きなんですよ~。

で、この記事を書いている今現在は、まだ6月でして、……だからね、いや~、どうしてもこの「6月の」曲が大好きなので、スミマセン~、反則は重々承知で、(おまけに本人画像ですらない静止画ですけど、笑)、東京はきっとまだ梅雨明け前、この曲でこの記事、締めさせてくださーい。

絶対、聴いて損はしない名曲だと思うので~!!!

1996年9月4日リリースAL『食物連鎖』収録曲

このジャケ写がまたすごくいい。

「悩める食虫植物」のようにゆらりと揺れている、中谷美紀。

(と、その中谷さんに食べられる運命の首筋の蟻。)

(※個人の解釈です。笑)

「逢いびきの森で」中谷美紀

作詞・作曲・編曲:小西康陽

中谷美紀さんのオリジナルアルバムも3枚だけですから、ぜひ皆さん、そちらも全て聴いてみてください!

いずれも、とってもいい「シティポップ・アルバム」です!!

おまけ。

【C面 2000年以降】

……て、いやいや。

カセットテープに「C面」はありませんて。

(カセットテープを知らない世代でもそれは知っている。笑)

てか、この2曲だけはどーしてもここに載せておきたくて、

ありもしない「C面」を作ってしまいました。(笑)

「夏のモンタージュ」みつき(高畑充希)

2008年7月30日リリース

作詞・曲:竹内まりや/編曲:増田武史

80年代も、90年代も、2000年代も。

ご自身の歌手活動はもちろんのこと、作家活動でも存在感を示しまくり続ける、竹内まりや氏の作品。――シティ・ポップは続くよ、どこまでも、です。(笑)

高畑充希さんの歌の上手さは知れ渡っておりますが。

改めて聴くと、いいねえ。歌心、ありありです。(言い方が古い。笑)

この声を聴いているだけで、どこかセンチメンタルな気分になる。「懐かしい夏」の空気感が蘇ってくるような。

「マーガレット」綾瀬はるか

2010年8月11日リリース

作詞:松本隆/作曲:呉田軽穂(松任谷由実)/編曲:亀田誠治

綾瀬さんも、すごくいい声だよね~。これが、透明感。(いや、綾瀬さんなら「もっとクリアな・・・」て言わなきゃか。笑)

アイスもとろけそうな夏の陽を浴びて

ぎこちない単語の会話の距離縮まってく

「松本隆×ユーミン」作品だし、まるで「海につれて行ってよ」の「赤いスイートピー」の、「時代をタイムリープした後日談」みたいな曲ですね。(ってか、まあ、直接的後日談なら、「続・赤いスイートピー」って聖子の曲が既にあるんだけれども。笑)この曲を聴きながら、久しぶりに江ノ電に乗りたくなる~。

これも「懐かしい夏」(但し自分の場合、半分以上は妄想。笑)の空気感を感じる。

この記事の1曲目と同じ、再び、松本隆×ユーミン作品で締めつつ。

こうして、時代は巡りながら、そしてその形を変えながら、「新しいCITY POP」が生み出されていくわけですね。

もし純粋にレコード音源から編集してカセットを実際作るとしたら、

今年の夏は、こうなるかな?

(来年は来年で、また別のカセットになりそう。笑)

【A面 80年代】

1,小麦色のマーメイド/松田聖子

2,LA WOMAN/岩崎良美

3,メイン・テーマ/薬師丸ひろ子

4,ADVENTURE/菊池桃子

5,デビュー〜Fly Me To Love/河合奈保子

6,青空のかけら/斉藤由貴

7,SUN SHOWER/島田奈美

8,水のナイフ/安田成美

9,東京Sickness/芳本美代子

10,人魚姫 mermaid/中山美穂

【B面 90年代】

1,今年いちばん風の強い午後/観月ありさ

2,恋している/ともさかりえ

3,バースデイ・ボーイ/渡辺満里奈

4,SUMMER LOVER 大作戦/Qlair

5,太陽の行方/ribbon

6,フリフリ天国/高岡早紀

7,La La La…/小泉今日子

8,月夜のドルフィン/裕木奈江

9,都会の行き先/原田知世

10,MIND CIRCUS/中谷美紀

あれ、裕木奈江「月夜のドルフィン」や原田知世「都会の行き先」って、この記事の中で取り上げられていなかったよね?

――と、お思いくださったそこのあなた?

こちらの記事で音源紹介しております。

よろしかったら是非是非に。

また記事が予定よりすいぶんと長くなってしまった!!

最後までお付き合いいただきまして、

――な、な、なんと、「ここ」まで今読んでいただいている、

そうです! そこの「あなた」様!!

本当に、ホントーーーーーに、

どうもスミマセン!!!

ありがとうございました!!!!!

この記事を楽しんでいただけた方なら、きっとこの記事も楽しんでいただける気がします!

よろしかったら、こちらも「聴いてみて」くださいねっ!

以上です!