古今和歌集1人ゼミ2 残雪/春の雪

古今和歌集第2の歌群は春の雪を歌います。現代ではイルカの歌った名曲「なごり雪」などを思い起こすとぴったりでしょう。古今和歌集では比較的重く見られていたようで、7首続けて並べられています。

0、本文と訳

題知らず 読み人しらず

3 春霞立てるやいづこみよしのの吉野の山に雪は降りつつ

(春霞が立っているのはどこ?あの吉野山には雪が降り続いていますのに。)

二条の后の、春のはじめの御歌

4 雪の内に春は来にけり鶯の凍れる涙今やとくらん

(雪に振り込められたこの地にも春が来たのです。山の中で鶯が涙を凍らせていたのも、きっと今頃は解けていることでしょう。)

題知らず 読み人知らず

5 梅が枝に来ゐるうぐひす春かけて鳴けどもいまだ雪は降りつつ

(我が家の梅の枝にやって来てくれた鶯が「春が来たよ」と鳴くのだけれど、まだ何度も、雪は降って。)

雪の木に降りかかれるをよめる 素性法師

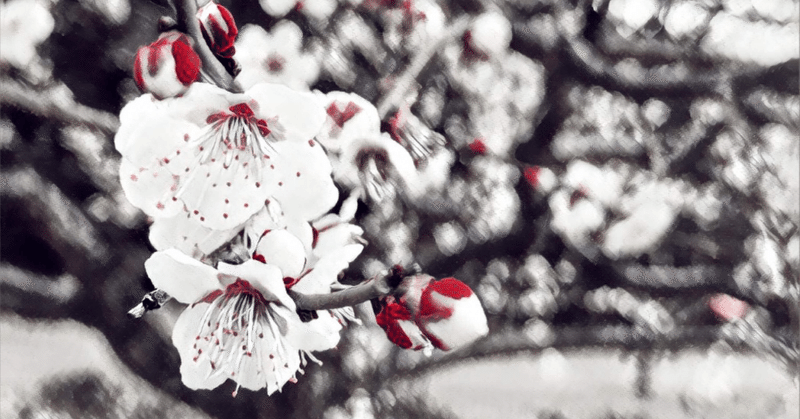

6 春立てば花とや見らむ白雪のかかれる枝にうぐひすぞ鳴く

(立春を迎えましたので、花にでも見立てたのでしょうかな。我が家の白雪が降り積もる枝で、鶯が鳴いております。)

題知らず 読み人知らず

7 心ざし深くそめてしをりければ消えあへぬ雪の花と見ゆらむ

※「をり」は「居り」と解釈します。

(ひたすらに花を待っておりますので、消えきらない雪が花にみえるのでしょう)

二条の后の、東宮の御息所ときこえける時、正月三日御前に召して仰せ言あるあひだに、日は照りながら雪の頭に降りかかりけるをよませ給ひける 文屋康秀

8 春の日の光にあたる我なれどかしらの雪となるぞわびしき

(麗かな春の日のように優しい宮様のお恵みを頂きました私でございますが、どうも私の頭には春の日にも解けぬ雪が残っているようでして、年は取りたくないものですな)

雪の降りけるを詠める 紀貫之

9 霞立ち木の芽もはるの雪降れば花なき里も花ぞ散りける

(春霞が立ち、木の芽も今にも芽吹きそうに張る、春。そんな季節に雪が降ると、まだ花が咲いてもいない里だというのに桜吹雪が舞い散るようだ。)

1、参考歌等

3 春霞立てるやいづこみよしのの吉野の山に雪は降りつつ

(参考)

梅の花散らくはいづくしかすがにこの城の山に雪は降りつつ(万葉集・巻5・823・大伴日代)

5 梅が枝に来ゐるうぐひす春かけて鳴けどもいまだ雪は降りつつ

(参考)梅が枝に鳴きて移ろふ鶯の羽白妙に沫雪ぞ降る(万葉集・巻10・1840)

7 心ざし深くそめてしをりければ消えあへぬ雪の花と見ゆらむ

(参考)春立つと聞きつるからに春日山消えあへぬ雪の花と見ゆらん(後撰集・2・凡河内躬恒)

3。そっくりですね。パクったというより、「〇〇というのはどこのことなのだろう、ここ□□でまだまだ雪が降っている」という形式で多くの人が歌を読んだんじゃないかな、なんて思います。

5。鶯と雪の組み合わせに景色の妙を見出した万葉集と、鶯と雪の対比に面白みを見出した古今集。どちらがお好みですか?

7。どちらが先だったのかは分かりません。春が来た春日山で爛漫の陽射しを想像させる凡河内躬恒の歌の方が共感しやすくて僕は好き。

2、評価

藤原俊成の『古来風躰抄』では3、4、5、6、7が褒められています。

3、系列

明日よりは若菜摘まむとしめし野に昨日も今日も雪は降りつつ

かきくらしなをふる里の雪の内に跡こそ見えね春は来にけり

時代を隔てた歌を並べてみても、今回はあまり差異が目立ちません。「春の雪/残雪」の歌は古代でそれほど詠み方が変わらなかったのかもしれません。

4、近世

紫の袖に散りけり春の雪

近世からは一茶の句をピックアップ。光孝天皇の百人一首歌「君がため春の野に出でて若菜摘むわが衣手に雪は降りつつ」を彷彿とさせます。王朝和歌の伝統が尊ばれていたことを想像させます。和歌の伝統があってこそですが、一茶のあっさり感も気持ちが良いと思います。

5、近代

春の雪みだれて降るを

熱のある日に

かなしくも眺め入りたる。

春の雪には対比を導く何かがあるのでしょうか。ネガティブな「我」が対比されている点では古今和歌集の文屋康秀歌と共通しています。ただ康秀が最後に感想として「わびしき」と言うのに対し、啄木が我が身の形容として「かなしくも」と歌う点は大きな違いでしょう。「かなし」く雪を眺める我を見つめる外なる我の存在を感じさせる一首です。

6、授業案

3の「春霞」歌はパターンとして認識され、多くの人に同形の和歌が詠まれたのではないかと思います。そこでここでは3歌にいくつか穴をあけ、好きな言葉で埋めてパロディ和歌を作ってみましょう。

<題>次の穴あき和歌の穴を、自由に埋めなさい。ただし57577のリズムは厳守すること。

( 5 )( 3 )やいづこ( 5 )( 7 )雪は降りつつ

その他の表現も適宜変更して構わないでしょう。ただし元ネタが何かわかる程度にしておきましょう。

それでは僕は、鹿児島に引き付けて詠んでみましょう。

花吹雪散れるやいづこ桜島昭和火口は灰を吹きつつ

今回の古今和歌集1人ゼミは以上です。最後までお読みくださりありがとうございました。

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?