短編(前)『この世界に、神さまはいますか』

私が高校に通い始めて三年目になるが、登下校の際、毎日気になっている場所があった。それは、住宅街から少し外れた所にある小さな教会だった。

家から学校まで、歩いておよそ二十分かかるが、その道のりの中程に教会は位置している。朝も夕方も思わず目線を送ってしまうその場所は、どこかこの世のものとは違う世界に思えていた。

けれども、興味を惹かれるだけで足を踏み入れたことは一度もない。自分と今まで関わりのない所へお邪魔するのは、少し気後れしてしまうからだ。

私は、神さまを崇拝しているわけでもなく、ましてや存在を信じているわけじゃない。そんな人間が教会に訪れるのは、間違っている気がしていた。

しかし、ある事をきっかけに私は教会の扉を叩いた。自分の何かを変えたくて、変わりたくて。たとえ身勝手な考えだったとしても、答えが欲しかった。

「あの、すみません」

扉をノックしても特に返事がなく、仰々しい漆塗りの扉を押すと、勝手に開いてしまった。

「ごめんください」

開いてしまったものは仕方なく、私は扉の先へ進む。学校が休みの日に尋ねてみたものの、誰もいないのだろうか。

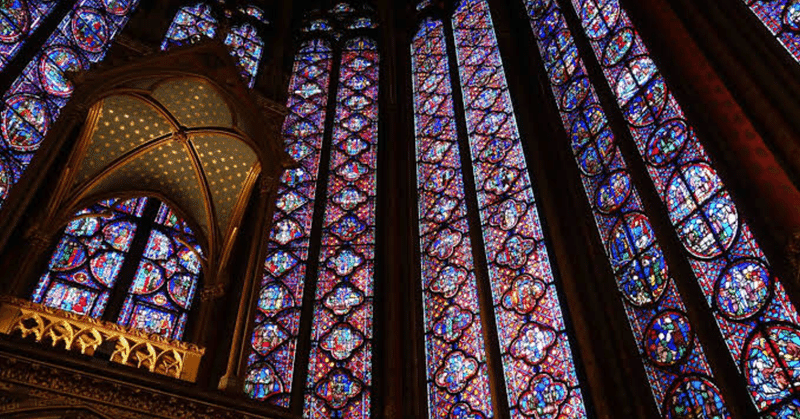

外見から分かってはいたが、とても小さな教会だ。しかし、私からしたら目の前に広がる光景は異世界のようだった。古びた沢山の長椅子、その先にある講壇と十字架、そして眩く輝くステンドグラスに目を奪われた。少し神々しい様を見せられただけで、神さまはいるんじゃないかと少し考えてしまう。

「どうかされましたか?」

背後から声を掛けられて、私は勢いよく振り向く。初めて来た教会に見惚れていたのか、人が近づいてきているのに気が付かなかった。

視線の先には真っ黒な神父服を着て、幼い見た目をした人が立っていた。私と同じくらいの身長だろうか、男性にしては低めだ。しかし、その姿を一瞥しても、私には彼の年齢が分からなかった。歳上だと言われても信じるだろうし、同い年だと言われても驚かないような雰囲気を帯びていた。

動きを止めてしまった私に、彼は再び声を掛ける。

「驚かせてしまったようで、すみません」

心底申し訳なさそうに、彼は困惑の表情を見せた。その顔を見ているだけで、こちらが申し訳なくなってしまう。

「いえ、大丈夫です」

手を振って断りながら、私はおそるおそる聞いてみる。

「貴方が、ここの神父様ですか?」

私の問いに、少しだけ目を逸らした彼は、俯きがちに答える。

「そういうことになっています」

何だか割り切れない態度の彼に疑問を持ちながら、真面目な顔で私は話を続ける。

「実は、神父様に聞いて欲しいお話があって、ここを訪れました」

私の言葉に、神父様も真剣な面持ちになる。今までの態度とは打って変わり、教職者としての一面が垣間見えた気がした。

「それでしたら奥の方でお話を伺いますので、ついてきてください」

神父様は講壇の先へ進むと、目立たない小さな扉を開き、奥へ入る。その様子に倣って、私も神父様の後ろに続いた。

奥へ進むと、談話室へ繋がっていた。古風なソファとテーブルが部屋の真ん中に備えてあり、臙脂色のカーテンがより雰囲気を醸し出している。

「お掛けになって、少しお待ち下さい」

神父様が手で示したソファに勧められ、私はゆっくりと腰掛ける。勝手に体が沈んでいく、高級なものだった。

神父様は談話室の奥へ引っ込み、何やら準備をしている。それを待つ間、私は改めて部屋の情景に視線を彷徨わせる。

礼拝堂と同じく、この談話室も何か異世界の場所にいるような感覚に陥る。内装が凝っているのもあるが、独特な空気感が見え隠れしているのか。

いや、もしかすると、ここは外界とは違う場所だ、と私が思い込みたいだけなのかもしれない。

少し物思いにふけり始めた頃、神父様が談話室に戻ってきた。

「どうぞ」

質の良さそうなティーカップが、私の目の前に置かれる。ありがとうございます、とお礼を述べながら口にすると、少し癖のある味と香りがした。

「ラベンダーのハーブティーです。リラックス出来る効果があるそうですので、よく出させていただいています」

苦笑しながら、神父様が弁解する様子で言う。この紅茶の好みが分かれることを、理解しているみたいだった。

「私は好みです、この味」

彼のフォローをするわけではなかったけれど、私は笑顔を作って感想を述べる。神父様は少し安心した表情を浮かべて、それなら良かったです、と呟いた。

自分の分の紅茶も用意した神父様は、私の対面にあるソファへ腰掛けた。

「とりあえず、お互いに自己紹介でもしてみましょうか」

少し前屈みに座り、前に手を組みながら神父様が話を始める。自己紹介ですか、と私が彼の言葉を繰り返す。

「何も知らない相手に、相談なんてしたくないでしょう?」

神父様は紅茶を出した時と同じ苦笑を、再び浮かべる。この人は先ほどから、哀しそうに笑う。

ただ彼の言っていることは最もだったので、私は神父に頷き掛けた。

「ありがとうございます。それでは、僕の方から軽くお話しします」

紅茶を一口飲んでから、彼は続ける。

「ここは、鳥海教会と言います。この街に一つだけある、小さな教会です。ここで神父をやっている僕の名前も、鳥海と言います」

彼の話からすると、前任の神父が父親だったのだろうか。先ほど、貴方は神父様かと質問した時の歯切れの悪さと何か関係しているのかもしれない。

「元々訳があって幼い頃から教会に住んでいるのですが。前任の神父から半ば強制的に引き継いだので、神父としてはまだ半人前かもしれません」

自虐的な笑みを顔に貼り付けて、彼が淡々と話す。礼拝堂で初めて顔を合わせた時から少し印象は変わり、神父様らしくない人だな、と思ってしまった。

「辞めようと思ったことは、ないんですか?」

ふと頭に浮かんだ疑問を、神父様───鳥海さんにぶつけてみる。彼は、無言で少し考えた後に首を横に振った。

「それはありません。人の話を聞くことは、嫌いではありませんから」

微笑みを絶やさず、鳥海さんは答える。どんなイメージを抱いていても、彼の人の善さが根底から伺えた。

「本来なら、大学に通い始めている年齢なのですが、こんな仕事を続けていることもありますし、学生の身分ではありません。貴女は高校生の方ですよね」

私が着ている制服に一瞬視線を送り、彼は私に確認した。

年齢が近かったことに少し安堵して、鳥海さんの言い方を真似つつ私も自己紹介をする。

「私は白野と言います。高校三年生で演劇部に所属しています」

淡々と話し始める私に、白野さん、ですか、と鳥海さんは妙な反応を示す。

「演劇部のことで、相談したいことがあるのでしょうか」

少しは興味を持って貰えたのか、彼は身を乗り出して私の話に耳を傾けた。

「はい。次にやる演目で引退をするのですが、私が主役を担うことになりました。今は秋の文化祭に向けて役作りをしています」

私が所属する演劇部は、部員が二十名程いる。毎年の文化祭以外でも、学校の近くにある市民ホールを借りて、不定期で上映させて貰っている。

「白野さんは、どんな役を?」

話を引き出すためか、鳥海さんが私に訊ねる。神父だからか、人の話を聞くのが上手い気がする。

「次回作で私がやる役は、自殺を夢見る女の子です」

「なるほど」

私の言葉を聞いた鳥海さんは、切れ長の目を更に細める。

「彼女は、虐められているわけでも、複雑な家庭に身を置いているわけでもありません。ただ理由もなく、自分の人生に意味がないことを悟るんです」

設定をつらつらと話し始めた私は、一度言葉を区切って再び紅茶を口に含む。口の中に広がるラベンダーの味が、私の気持ちを少し落ち着かせる。

無言で続きを促す鳥海さんに対して、私は続ける。

「けれども、そんな彼女にも信じたいものが一つだけありました。それは、神さまです」

神さまですか、と言いながら鳥海さんも目の前にある紅茶に手を伸ばす。私はそんな彼を観察しながら、本題を告げる。

「相談したいと言ったのは、このことです。彼女を演じる上で、私に必要なのは神さまの存在を信じることだと考えています」

私もソファから少しだけ身を乗り出し、鳥海さんの目を見つめる。その吸い込まれそうな黒色に魅入られ、思わず膝の上で強く拳を握り込む。そして、息を整えてから目の前の神父にゆっくりと問い掛けた。

「この世界に、神さまはいますか」

そうだ。私はこの問い掛けをするためだけに、教会へ足を運んだ。神さまを信仰する神父に、こんな馬鹿げたことを問い質すのは間違っているのかもしれない。それでも、私はたしかな答えが欲しかった。

しばらく、静寂な時間が私たちの間に流れる。無言で答えを待つ私に、鳥海さんはようやく口を開いた。

「神さまは、この世界において星の数ほど存在しています。けれども、白野さんが信じたい神さまがいるかは分かりません」

「私が信じたい神さま、ですか」

鳥海さんの言葉を反芻する。自分が信じてみたいと思う神さまなんて、考えたこともなかった。

「白野さんが演じる『彼女』は、自ら命を断つことで神さまに救われる、というふうな信念を持っているのでしょうか」

彼の質問に対して、頭の中でしばらく思考を巡らせてから私は答えた。

「そう、ですね。『彼女』にとって、生きていることは苦痛です。その苦痛から解放されたいから、神さまを信じたいと心から願っています」

意味もなく、私は天井を仰いでみる。豪華そうなシャンデリアの淡い光が、談話室を照らしている。

「哲学者のソクラテスは、死というものは人間にとって最大の祝福だ、と言っていたそうです」

鳥海さんは私の顔から視線を外して、消え入るように呟いた。

「死を祝福だと、救いだと自分に言い聞かせていれば、それらを司る神さまを信じる一歩目になりますよ」

そして再び、私の目を見て鳥海さんは続ける。

「けれども、そうやって神さまを信じる希望を与えて、何とか生き存えて欲しいと説くのが神父の役目です。明日を信じて、幸せになりなさい、と」

いかにも神父らしい鳥海さんの話し方や態度に、私は期待外れな心持ちだった。当たり障りない神父からの答えを聞いても、私の心は満たされなかった。

確信して、残りが僅かとなったハーブティーを飲み干す。

「そう、ですか」

この人は、私が望んだ答えを持っていない。だから、この場所にもう用はない。

仕方なく、この場から去る挨拶を口に出そうと、私は鳥海さんへ話を切り出す。

「相談に乗って貰ってありがとうございました」

私の淡白な文言に、彼は微笑みを浮かべながら切り返す。

「今まで僕が語ったことは、『神父』という役職としての答えです」

含みを持たせた言い方に、私は反射的に問い掛ける。

「どういう意味ですか?」

「『神父』としては、神さまを信じて生き続けなさい、と説きます。でも、あなたに対して僕個人の意見は全く違います」

鳥海さんもハーブティーを飲み干し、静かにカップをテーブルへ置いた。

「それなら、鳥海さん自身の考えって、何なんですか?」

勿体ぶらせる彼の発言に、少し投げ槍な気分で私は続きを促した。先ほど期待外れと感じてしまった以上、もうこの話題へ真剣に向き合うつもりもなかった。

私の了承を得た鳥海さんは、表情から微笑みを消して、感情の無い眼でこちらを見据えていた。

「これから話すのは、あくまで僕自身の考えです。教会とか神父とか、そういった環境や状況を無視した上で、お伝えしますよ?」

先程まで説いていた言葉とは真逆の雰囲気を察した私は、彼に対して無言で頷いた。

それから一つ息をつき、鳥海さんは話し始めた。

「べつに君は、何も間違っていない」

間違っていない、と言われた当の本人である私は、思わず首をひねる。劇で演じる『彼女』を解釈する上での話だろうか。

「それは、私が神さまを信じるのが間違っていないってことですか?」

感じた疑問をそのままぶつけてみると、彼は少し苦笑しながら私に断りを入れた。

「今の僕は神父じゃないから、君も同い年らしく敬語は無しにして欲しい」

かなり崩した態度で接してくる鳥海さんは、いつの間にか丁寧な言葉遣いではなくなっていた。彼が自分の素を出そうとした姿に、不思議と違和感は覚えなかった。

「⋯⋯私の、何が間違っていないの?」

改めて口調を変えて問うと、鳥海さんは満足そうに頷いてから答えを口にする。

「死にたいのは、君なんだろう?」

咄嗟に出た彼の言葉に何も答えずにいると、鳥海さんは窓際へ遠い目を向けてから、独り言のように続ける。

「僕はこれでも、神父をやってきた。色んな人の、数えきれない悩みを聞いてきた」

そう呟く彼は、神父として私に説いている時よりも、よほど人間らしかった。

「主に女の子が多かったけど、自殺を考えている悩みも山ほど受けてきたよ」

複雑な表情を浮かべる鳥海さんは、今何を想っているのか分からなかった。私の時みたいに生きることを説いて、成功した人もいれば失敗した人もいたのだろう。

「君の目は、彼女たちに似ている。悩み、苦しみ、死を選択肢の一つに入れた彼女たちと、同じ目をしている」

言い切る鳥海さんに対して、私は肯定も否定もせず、ただ黙っていた。それを黙認と受け取ったのか、彼の話はさらに続く。

「演劇の話が本当か嘘かまでは、僕には分からない。けれども、演じる『彼女』と君は、同じなんだろう?」

ようやく正直に答えられる話題に、私はすぐさま噛み付いた。

「演劇の話は、本当。演じるのも私で、脚本を担当するのも私なの」

嘘はついていなかったが、話の中心をはぐらかした答えだった。それを知ってか、鳥海さんは私の言葉にたいした反応を見せなかった。

「そっか、疑って悪いことをした。それなら君は、自分の生き死にを物語に委ねるのか」

何もかも見え透いているといった鳥海さんの言い方に、私は徐々に怒りを覚え始める。

「あなたに、私の何が理解出来るの?」

神父として、他人が持つ負の感情をぶつけられて、それでも笑っていられる彼に、一体何が分かるのか。

強い口調で問いただした私に、鳥海さんは苦笑を浮かべる。

「理解出来ないから、話を聞いているんだよ」

考えてみれば当たり前の答えに、私は言葉を喉に詰まらせる。

「もし君が赦してくれるのであれば、ありのままに話して欲しい。君が何を悩み、何を選んだのか。それを聞いた上で、僕はもう一度考えてから意見を伝えるよ」

少し納得出来ない感情も、私の中に残っていたが、彼の言い分は正しかった。

一度息を吸い込み、大きく吐く。気分が落ち着いてきた。

「分かった。そこまで言うなら、少し聞いて欲しい」

小さい頃から物事を達観していた私は、周りにいる同い年の人と比べて、精神的な成長が早かった。悪く言えば、喜怒哀楽の感情表現が薄かった。そんな私を気味悪がっていたからか、友人と呼べる存在が殆どいなかった。

唯一、私には物心がついたころから、空乃という女の子の幼馴染みがいた。引っ込み思案だった私と比べても彼女は活発で、一つ歳上だったこともあり、いつも私を振り回していた。私にとって彼女は、星みたいな存在だった。

そんな親しい関係をずっと続けていた二年前の夏頃、空乃は亡くなった。自殺だった。

私は空乃と同じ高校に入ったものの、学年が異なることもあり校内で接点がなかった。休日になるとたまに買い物へ出掛けることもあったが、お互いに時間を共にする機会は確実に減っていた。

その中で自殺を試みる程に彼女が追い詰められていることを私は知らず、悩みの相談も受けなかった。誰しも言えないことの一つや二つがあることは理解していたつもりだったけれども、ショックを受けた。

「私は空乃を、親友や姉みたいに思っていた」

話を続ける私に、鳥海さんは無言で続きを促した。

「でも私が本当にショックを受けたのは、彼女が死んでしまったことじゃなかった」

一つ息を吐いてから、吐き出すように呟く。

「お葬式でもお通夜でも、私は一滴も涙を流さなかった」

彼女がいなくなり、哀しい気持ちがあった。彼女と会うことが出来なくなり、辛い思いをした。それなのに、私が抱いた感情に、心が応えてくれなかった。

「空乃がいなくなった後、私は自分自身を知りたくて演劇部に入部した」

私の感情は結局どこにあるのか。沢山の心に演技で触れているうちに、空乃の死への感情が自分の中に生まれることを信じた。

「でも、何も分からなかった」

二年間演劇を続けていても、自分自身の感情と出会うことはなかった。

きっと、心の底で信用していなかった。空乃も他の人も、そして自分自身も。

「私には、生きている意味なんてない」

他人を想えず、自分を見つけられず、何も信じられずに、家族同然だった彼女の死を背負って生きるなんて、これ以上は無理だった。

一通り話を終えて、私は目の前のティーカップで喉を潤した。心に溜まった鬱憤に似た何かを晴らしたからか、少しだけ心に余裕が生まれていた。

話を聞き終えた鳥海さんは、持ち上げていたティーカップを静かにテーブルに下ろした。カチャリ、と金属が擦れる音が、静かな部屋に響き渡った。

二人とも静寂を破らないまま、鳥海さんが口を開いた。

「君は、優しいんだね」

彼の言葉を聞いた私は、おそらく怪訝そうな表情を受けべているのだろう。一体、私の話をどういうふうに解釈したのだろうか。

「私は、優しくなんてない。涙も流せない、冷たい人間でしょ」

優しかったら、泣いて空乃とお別れが出来た。立ち直って、笑って見送ることも出来た。私は、そのどちらも出来なかった。

「誰かを失っても、忘れることだって可能なはずなんだ」

鳥海さんが静かな口調で続ける。

「それでも、君は少なくとも二年間、彼女のことを背負ってきた。強制されたわけでもなく、自分自身の意志で」

「そんなわけない。忘れたくても、忘れられなかっただけ。自分の意志なんて、都合の良い理由じゃない」

間髪入れずに、私は語気を荒げて彼に応える。

そんな私を見て、鳥海さんは哀しそうに首を横に振った。

「当時の君は、心の整理が出来ていなかっただけだよ。それに、涙を流すだけが心じゃない」

彼は聖堂の方へ視線を向けて、遠い目をして続けた。

「何を失っても亡くしても、哀しみや辛さに違いなんてない。だから君は、間違ってないよ」

私にもう一度向き直り、彼は告げる。

「全部、一人で背負わなくても良いんだよ。君は、充分頑張ったんだから」

その言葉を聞いた私は、心が揺らいでしまった。この重荷を下ろしていいのだろうか。

「私には、一緒に背負ってくれる相手もいない」

想いとは裏腹に、吐き捨てるように鳥海さんへ言い放った。心の何処かで、相談を受けた彼が救いの手を差し伸べてくれるのを期待したのかもしれない。

「僕は、一緒に背負うことは出来ない。唯一出来るかもしれないのは、白野さんの話を聞いて、少しでも心の傷を和らげることだけだよ」

彼は苦笑いを浮かべながら、静かに続ける。

「誰かに預けなくてもいい。心にもっと余裕が出来たいつの日にか、背負い直せばいいんだから。誰かを失くしたら、そうやって進んでいければ、それでいい」

鳥海さんは手を伸ばし、力無くテーブルの上に置かれた私の掌に、そっと触れた。

「だから、自分を赦してあげて欲しい」

私は、自分が赦されてはいけないのだと思っていた。それを決めるのは、私ではなく、彼女の方だと。

「それでも難しかったら、代わりに僕が赦すよ」

鳥海さんは、静かに胸の前で十字を切ってみせた。今さら神父のように振舞っていたけれども、それが様になっていた。

「今日は、ありがとうございました」

鳥海さんに教会の門まで送ってもらった私は、深くお辞儀をした。結果的に、心の底にあった言葉まで彼にぶちまけて、少しだけ重荷を降ろさせてもらえた。

鳥海さんはまた哀しそうに笑いながら、静かに告げた。

「少しでも白野さんの救いになれたのなら、僕は幸いです」

物腰の低い態度に戻った彼は、神父としての職業に戻ったようだった。

「鳥海さんは、神さまを信じているんですか?」

目の前にたたずむ小さな教会を仰ぎながら、私は鳥海さんに聞いてみる。

「神父として滅多なことは言えませんが、そうですね」

彼は言葉を区切り、考える仕草をする。私には、どうにもわざとらしく見えた。

「神さまがいると、信じたいのかもしれません」

捻り出した鳥海さんの答えに、今度は私が苦笑してしまった。

「本当に、神父様が滅多に言うものじゃないですね」

そうですね、と彼も私に笑いかける。誰かが今の私たちを見かけたら、年相応の男子と女子に見えるんじゃないだろうか。

「鳥海さんは、ずっとこの場所で神父を続けていくんですか?」

ずっと考えていたことを、私は鳥海さんにぶつけてみた。この場所には私みたいな問題を抱えた人が、何人も訪れているのだろう。

「どうでしょうか。少なくとも、まだ辞めるつもりはありませんよ」

はぐらかすつもりか、鳥海さんは曖昧に笑みをこぼした。その笑顔は私に似ていて、心の底から出たものではないのかもしれない。

「ここに留まることは、鳥海さんにとっての幸せなんですか?」

誰かの悩みを聞き続けて、背負っているものを下ろす手伝いをする彼は、ずっとこのままなのだろうか。彼自身が背負っているものは、誰と分かち合うのだろうか。

私の言葉に面食らったのか、鳥海さんは浮かべていた笑みを消して、ポツリと呟く。

「僕が幸せになることは、きっと赦されませんから」

その言葉で一瞬、鳥海さんの本心が見えたような気がした。

「以前僕には、救いたい人がいました」

何かしらの琴線に触れたのか、彼は独り言みたいに話を始めた。

哀しそうな微笑みを浮かべる鳥海さんに、私は見慣れてしまっていた。

「だから僕は、ここの神父になりました。彼女を含めて、より多くの人を救うために。より多くの人の幸せを手助けするために」

彼も、私と同じ想いを背負っているのだろうか。重い覚悟の言葉が、私の胸に刺さった。

「そんな理由が、あったんですね」

私が安堵して呟くと、鳥海さんは表情を変えないままゆっくりと首を横に振った。

「でも、それは間違いだったんです」

悔みきれない、といった表情で彼は続ける。

「彼女だけは神父としてじゃなくて、僕自身が救わなきゃいけなかった」

今日鳥海さんに出会い、やっと本当の姿を見られた気がした。哀しそうに微笑むだけではなく、何かを憂い、悔み、人間らしい反応をしていた。

そんなことを考えていると、ふと彼の強張った顔から力が抜けた。

「でも、生きている僕らは前に進まなければいけないんです。過去を思い出にするためには、少しずつ乗り越えるしかないんです」

過去を、思い出にする。

それは私の中で、納得のいく言葉だった。いつだって自分が囚われているのは過去でしかない。けれども、いつかそれを思い出に昇華出来るのだろうか。好きな時に思い返して感傷に浸って、時には泣いて。そんな美しいものに、私は変えられるだろうか。

「鳥海さんは、思い出に変えられたんですか?」

彼は少し考えてから、私に向き直り答える。「いいえ。それが出来るまでは、しばらくここにいると思いますよ」

彼が発したのは少し弱々しい言葉だったけれども、そこにはたしかな意志が込められていた。

「僕から、一つだけいいでしょうか?」

ふと何か思い至ったのか、或いは始めから聞きたかったことだったのか、鳥海さんは私に問いを投げかけた

「私に答えられることなら、どうぞ」

彼はしばらく黙った後、ゆっくりと後ろに建つ教会を見上げる。

「白野さんの幼馴染だった彼女は––––––空乃は、どんな人でしたか?」

私は鳥海さんの言葉に少し違和感を持ちながら、空乃との記憶を頭の中で辿りながら、鳥海さんへありのままに話す。

「空乃は、不思議な子でした。悪戯めいた笑顔が印象的だけど、たまに哀しそうな表情を浮かべていて。掴み所がないこともありました。」

鳥海さんは何も言わずに、私の話に耳を傾ける。

「でも彼女の言葉は、いつも私の心の奥底に突き刺さっていたんだと思います」

空乃は温かい言葉も冷たい言葉も、等しく私に伝えていた。彼女はいつだって、真っ直ぐだった。

「そうですか」

話を聞き終えた鳥海さんは、俯いて目を閉じる。その顔に哀しみの表情はなかったが、何故か少しだけ寂しそうだった。

彼が残した言葉を背に、私は教会を後にした。空乃のことをすぐに忘れられるわけではないけれども、少しだけ別の向き合い方を見つけられる気がした。

振り返った先にある教会は、相変わらず不思議な雰囲気に包まれていた。

私もこれから、自分にとっての幸せを見つけることが出来るだろうか。

彼女と過ごした日々を、自分の中で過去から思い出に変えられた時には、もう一度この教会を訪れてみたいな、とふと思いついた。

その時は、鳥海さんの過去か、或いは思い出話を、今度は私が受け入れられたら素敵なのかもしれない。

今日の出会いに免じて、少しだけ私は神さまを信じてみたくなった。

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?