短編 『ただ、投げ捨てたかった願いは』

会社を退勤した後、僕は通っていた高校のすぐ側にある、小さな湖へ向かっていた。高校を卒業するまでの間に数えきれない程訪れていたその場所だが、約五年ぶりに再び足を運んでみようか、と思いついた。

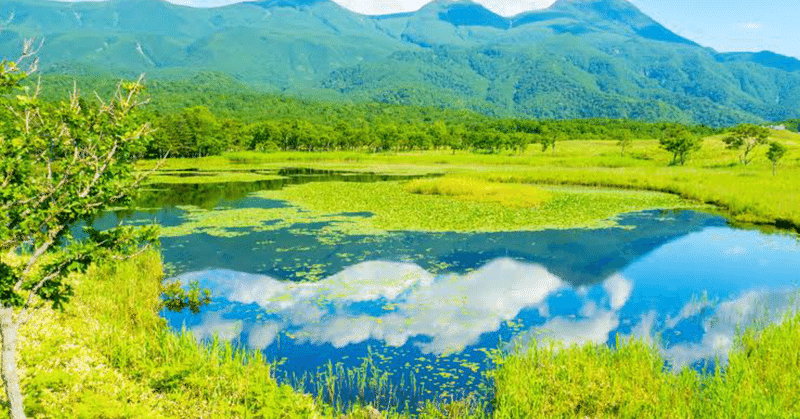

夜が深い中、賑わいも無く灯りが消えた商店街を抜けて、広い道端から外れた湖に辿り着く。最低限の外灯しか存在しないからか、それよりも明るい満月と星々が水面を照らしている。夕方の時間にしか訪れたことが無かったため、初めて来た場所のように思えた。

「この場所は、こんなに綺麗なのに」

暗闇の最中、目視出来ない水平線を眺めながら思わず呟く。

この湖はこんなにも美しいのに、自分の心は擦り減り、壊れかけていて、薄汚れている。ここに来た意味は、あったのだろうか。

立ち尽くしているのも億劫になり、水面の手前に広がる草原に座り込む。スーツが汚れる心配もあったが、気にしなかった。

湖をぼんやりと見始めてから、どれだけ経っただろうか。後ろから聞こえてきた足音が、僕の消えかかっていた意識を引き戻した。

「先輩?」

聞き覚えのある声に、思わず瞼を開きゆっくりと振り向く。そこには、僕と同じく黒いスーツを着ている小柄な少女が佇んでいた。

「七瀬?」

僕の問い掛けに、彼女は満面の笑みを浮かべて頷く。

「はい、七瀬です。お久しぶりです」

この小さな湖は、僕と七瀬にとってお気に入りな場所だった。当時の放課後、今日のように湖を見つめて時間を潰しているところ、七瀬が一人でやって来たことを未だに覚えている。

彼女は僕より一つ年下の後輩だった。二人とも部活動に入っていなかったため、先輩と後輩という関係が新鮮だった。わざと器用に振舞って周りとコミュニケーションを取ろうとする性格がお互いに似ていて、学校のことや自分のことについて意気投合する仲になった。

七瀬は僕の傍まで来ると、隣に腰を下ろした。楽しそうに微笑みながら、鼻歌を歌っている。

「就職活動は、どうなの?」

七瀬の方を見ながら僕が聞くと、こちらを見ずに答える。

「どうなんでしょうね。わたしにもよく分からないです」

笑いながら、湖の遠くを見つめていた。

この子は、辛い時も苦しい時も、それを隠して笑っていた。だから、今の笑顔が楽観的なものではなく、別の意味を持つ感情だということは、長年の付き合いでなんとなく分かっていた。

「五年ぶりにお会いしたのはずなのに、先輩はこんな場所で何をしているんですか?」

微笑みを崩さないまま、七瀬が僕へ顔を向ける。先程のような楽観的な笑みとは異なり、どこか優しさを含んだ表情だった。

しばらく自分の中で考えを一つにまとめつつ、僕は答えた。

「多分、捨てたいからここに来たんだ」

捨てたいからですか、と言葉を反復する七瀬は、再び湖の向こう側に視線を移す。

彼女は頭の回転が速く、相手が何を言いたいか察しながら、言葉を選んでくれる。その美点が気に入ったから、僕は彼女との付き合いが長いのだろう。

「それは、捨てたら困るものではないんですか?」

夜風に当たり、少し乱れた短めの髪を整えながら、七瀬が言う。

「君は本当に、人の痛いところを突くのが上手いと思うよ」

僕は捨てたいものが沢山ある。それでもまだ持っているのは、捨ててしまうと自分が困るからだ。

曖昧な笑顔を浮かべている七瀬に、僕は続ける。

「会社からもそうだけど、同期とか、昔の知り合いとか、よく連絡が来るんだよ。いちいち連絡を取り合ってる余裕が無いのは分かっているのに、器用に振る舞って、自分をどんどん苦しめているんだ」

ひとしきり長い言葉を話し終えた後、ため息をつく。社会人になってから、ため息を漏らさなかった日はない。

思えば学校という場所も、自分の性に合わなかった。細かいルールで定められた一つの教室に、無理やり何十人も違う人間を詰め込む。それぞれ進む道も異なる可能性があるのに、同じことを教えて同じように育てられる。誰かに強制された人との繋がりが、嫌で仕方なかった。

しかし、その学生生活の中で、一人だけ理解し合える存在と出会い、たしかな繋がりを確信出来た。不器用なのに、器用に振る舞う必要の無い相手がいるのは、心強かった。高校生活の二年間、七瀬は心の支えだった。

大学は一つの場所に押し込められなくなったが、曖昧で希薄な人間関係ばかりだった。何となく知り合いと会話をして、なんとなく講義を受ける。気が向いたら、サークルへ出向く。何かしらの繋がりは必ず存在して、自由でいられる日は無かった。

社会人も同じだ。ただ仕事を進めるだけでは許されず、上司や同期、取引先など、様々な薄くて軽い繋がりが付きまとう。愛想笑いを浮かべ、心のこもっていない謝罪を口にして、相手に話を合わせて一日が終わる。そんな日々に限界が来たから、僕はこの場所に足を運んだのだろう。しかし、湖で七瀬と出会えたのは、偶々だった。

しばらく無言の空間が続いたが、七瀬が沈黙を破るように言葉を紡いだ。

「わたしも、同じことを考えていました」

七瀬の言葉に、僕は俯いていた顔を持ち上げる。闇に浮かぶ湖が、再び瞳に映り込む。

「就職活動で、いくつもの会社で面接を受けてきました。落ちる所もあれば、受かった所もあります。でも、何でこんなことをしてるんだろうな、って唐突に思い当たりました」

僕が一年前に経験していたことだから、少し分かる気がする。一時間にも満たない短い間で、お前は良い、お前は駄目だと分別されるのが面接の現実だ。取り繕った会話劇で、何を理解しているんだろうかと、当時も考えていた。

「その就職活動に心底どうでもよくなった挙句、わたしはこの湖に訪れたんです」

最後の一言は、こちらに笑いかけながら発せられた。そして何故か先輩がここにいたんです、という台詞を、彼女の表情が物語っていた。

「良い会社に行くために、良い人生を送るために、愛想良く行動出来るとは思うのですが、いい加減に馬鹿馬鹿しくなってしまったんです」

苦笑しながら、七瀬が続けた。吹っ切れたような、それでも少し諦めきれない心の表れがあるのか、複雑な顔だった。

おそらく、僕らを諦めさせてくれないのは、常識とか普通といった、曖昧に境界線が区切られたものだ。いつだって、普通じゃない人は周りに煙たがられ、常識がない人は嫌がられる。

「いっそこのまま、全部投げ捨ててみたいですね」

一緒にどうですか、と七瀬が悪戯めいた笑みで僕に語りかける。いつだって彼女は、笑顔しか見せない。その笑顔の中で、色んな表情を作っている。

「それなら、良い方法があるよ」

言いながら、僕はゆっくりと立ち上がった。今からやろうとしていることは、ここに辿り着いてから、ずっと考えていた。

首を傾げている七瀬を横目に、僕はポケットからスマートフォンを取り出した。明かりをつけると、会社や同期を含めた様々な相手から連絡が来ていた。今の自分からしたら、ありきたりで内容が無い、どうでもいいものばかりだ。

スマートフォンを持っていた右手を大きく振りかぶり、そのまま夜の湖へ放り投げた。出来るだけ遠くを目指し、力強く投げ捨てた。

宙を舞ったそれは数秒後に湖へ落下し、軽やかな水音を立てた。おそらく修理は不可能だろうし、二度と拾いに行くつもりもない。

一仕事終えた僕は、再び七瀬の方に顔を向けた。彼女は呆気にとられて、今まで見たことがない表情をしていた。笑顔以外の顔を見ることが出来たので、それだけで僕は満足だった。

「なんですか、それ」

一呼吸置いた後、七瀬は堰を切ったように甲高い声で笑い始めた。今日初めて見る、心からの笑い声だった。

笑い続ける七瀬に、僕は言葉を投げかける。

「あんなものがあるから、良くないんだよ」

常に誰かと繋がりがある意識をしてしまうから、相手に合わせて自分自身が苦しくなる。気軽に誰かと話そうとするから、相手に気を遣って言葉を選んでしまう。きっと、誰かに対して言葉を紡ぐのは、もっと慎重に、優しくなければいけない。それを繰り返すことで、ようやく揺るがない繋がりになるのだと思う。

「七瀬も、捨ててみたら?結構清々しくなれるよ」

僕の言葉に七瀬は笑うのを辞めて、真剣な表情で自分のスマートフォンを取り出した。神妙な顔つきで息を吐き出すと、取り出した物をそのまま空へ放った。

僕が投げ捨てた物よりも遥かに近場だが、それでも湖へ音を立てて、きちんと沈んでいった。

「案外、気分がいいですね。これ」

七瀬が僕に向けたのは、悪いものが抜け落ちた、晴れやかな微笑みだった。

「投げ捨てたのに、すぐ後悔しそうだね」

苦笑いしながら言った僕の言葉に、七瀬は首を振った。

「それでも、捨てて良かったと思える日が、いつか来るはずですよ」

いつかは分かりませんけどね、と七瀬が続ける。その黒い瞳は、水面に吸い込まれていった僕らの捨てた物に向けられていた。

明日はどうするかも決めておらず、会社のことも考えていない。状況が悲惨な中、心だけは少し蘇った気がした。

「今日は、七夕でしたね」

湖からの帰り道、七瀬が僕に話題を振った。言われなければ、今日が終わっても気がつかなかったかもしれない。

「何か、願い事があったの?」

会話を途切れさせないために、当たり障りの無い質問をする。器用に振る舞うことは捨てたはずだったが、相手が七瀬なら構わないと思った。

「特に何か願っていたわけではないのですが」

言葉を区切り、小柄な彼女が僕を見上げる。人懐っこい、よく見ていた笑顔だった。

「先輩を拾って、他の要らないものを捨てられました」

そう言う七瀬を見つめて、僕は一人で納得してしまう。

結局、曖昧で薄い繋がりがいくつあっても、本当に欲しいたった一つの繋がりには敵わない。理解し合える誰かが一人、隣にいてくれさえすれば、それだけで良かったんだ。

「また明日、あの湖に来るよ」

七瀬との別れ際、僕は彼女に伝えた。どう転がるか分からない明日を、七瀬と迎えたかった。

七瀬は少し驚いた表情を浮かべたが、すぐに微笑んだ。

「はい。私も来ますね」

彼女の言葉を最後に、僕らは別々の帰路を辿る。夜道を照らす星と月の光が、行きの道のりよりも明るく見えた。

帰り道の途中、特に待ち合わせたり時間を指定したりしなかったことに気がついたが、当然連絡を取る手段はない。捨ててしまったから。

早速少しだけ後悔してしまったが、僕は彼女とのたしかな繋がりを信じてみることにした。きっと、また会えるはずだ。

もし明日彼女に出会えたら、僕は湖に投げ捨てたことを、心底良かったと思えるのだろう。

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?