ひとりニューヨークの思い出

ニューヨークへ行ってみようか。

パリやロンドンに憧れていたわたしが、なぜそう思い立ったのかはもう思い出せない。けれど、この本に少なからず影響を受けたことは確かだろう。

20代後半、初めての一人旅だった。

地図に印をつけながら道順を確かめる。

エンパイヤーステート・ビル、ティファニー本店、ダコタハウス、ストロベリーフィールズ、市立図書館、ブライアント・パーク……

まだネットもスマホもない時代。分厚いガイドブックと、自分のカンだけが頼りだった。

ホテルは小さいけれど、ものすごくおしゃれなモード風。気分だけはNYツウを気取りたくて、知り合いの、さらに知り合いの伝手で予約してもらった……まではよかった。

どこかで行き違ったらしい。なんと、予約日数が1泊足りない。しかも先の先まで満室だという。

ショックで胃が飛び出そうになったわたしに、フロントマンが提案したのは、「毎朝フロントに立ち寄って、キャンセルが出ていないか聞く」という方法。

本当はもっとスマートなやり方があったのだろう。けれど、英語がほぼ通じないわたしには、この方法がいちばん確実、と思ったのかもしれない。

フロントマンは「心配するな」といわんばかりのきれいな笑顔を向けてくれた。

毎朝、なんて悠長に待ってはいられない。

わたしはフロントの前を通るたび、拙い英語とジェスチャーで尋ねる。

「キャンセルは出ていない?」。

小さなホテルだけに、フロントマンもドアマンも、わたしを覚えてくれたのだろうか。それとも哀れに思ったのだろうか。出かけるときも帰ってきたときも、名前つきで挨拶してくれるようになった。

キャンセルはなかなか出なかった。

万一のために、ガイドブックでほかのホテルも探してみたが、英語力は壊滅的で、電話で何かいわれても聞き取れない。

2か月通った英会話学校で身についたのは、ひとりでここまでやって来る度胸だけだったと知った。

明日の朝、もしキャンセルが出ていなかったら、荷物をまとめて「足」でホテルを探そう。

きっとなんとかなる。大丈夫。開き直って薄いビールを飲んだ。

見上げたマンハッタンはキラキラ輝いていた。東京みたいだ、と思ったら急に力が抜けた。

ポケットには1枚のトークン。

地下鉄やバスに乗るために必要なコインのようなもの。これがあればどこへでも行ける。あの本に書いてあった通りだった。

その夜わたしは、フロントマンから待ち望んだ答えをついにもらった。

「予定通りに」あのホテルで過ごした短い旅は、こうして生涯忘れられない思い出となった。

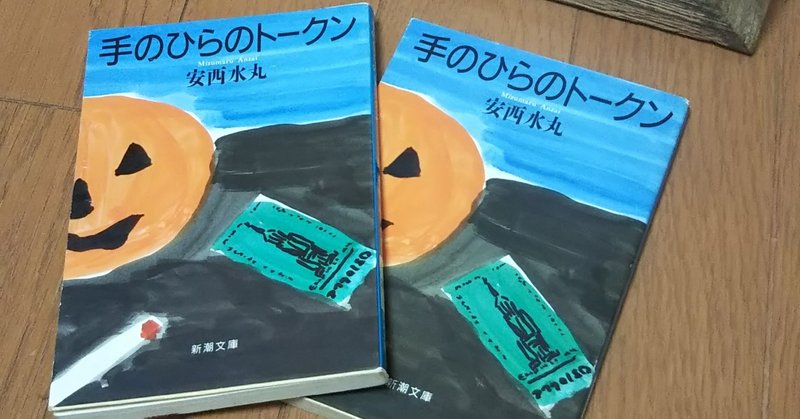

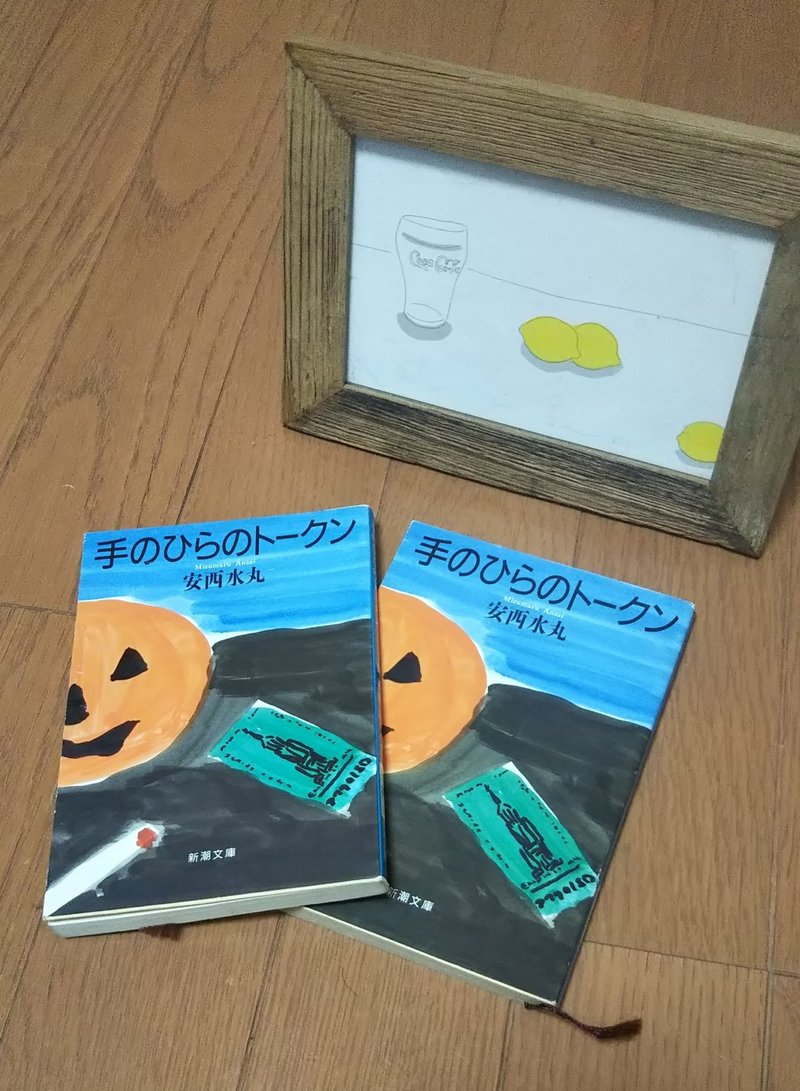

『手のひらのトークン』 安西水丸

1969年、ニューヨーク。東京の広告代理店を退職した「ぼく」は、恋人とふたりでこの街に暮らしはじめる。ざまざまな人との出会いを通じ、ぼくと恋人はこの街の一部として生きていく。60年代から70年代のリアルなニューヨークを描いた、安西水丸氏の自伝的小説。

追伸 このエピソードを書くために本を探していたら、本棚の奥から2冊も出てきた。たぶん、最初にニューヨークへ行ったとき(今回のエピソード)になくしてしまったと思い、2度目に行くときに買いなおした記憶がある。実はなくしていなかったらしい。

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?