「フラジャイル 弱さからの出発」読書メモ12

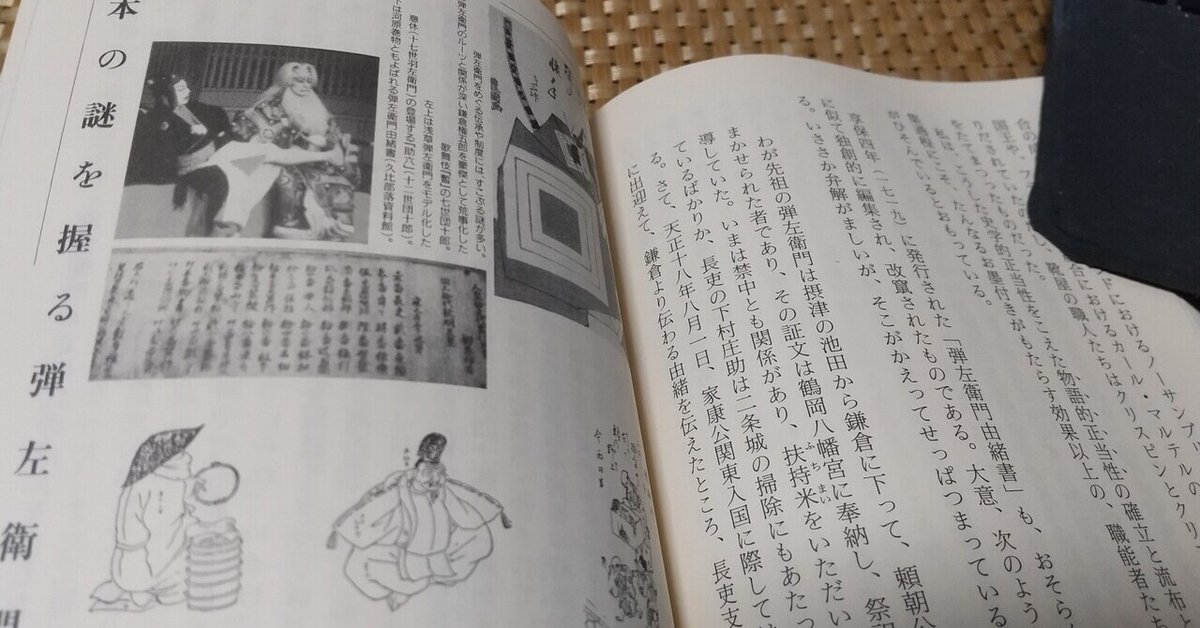

以下、第5章「異例の伝説」第3節「隠れた統率者」の抜粋や、そこから感じたことや考えたことである。

note企画「#読書の秋2021」の期間は終わってしまいましたが、読書の非常に良い機会になったので、せっかくなので読破するまでアウトプットを続けたいと思います。

この節は、日本の歴史の、学校の授業では取り扱われないような、民衆の中でも末端に位置づけられてきたような人々の実態の詳細を明らかにした内容で、非常に興味深かった。そこには現代の視点からすれば、「強烈な差別」ともいえる視点が存在しているし、しかし、それがかえって逆転的に、もはや身分の外にいる者でかえって自由の身が保障されていたりしていて、その特質が、芸能の世界とつながってきている点などが挙げられており、一筋縄ではいかない。

鎌倉市坂ノ下に鎌倉権五郎を祀る御霊社がある。いまでも権五郎神社とよばれている。ここでは九月十八日に祭礼があり、湯花神楽のあとに面掛行列というものをやる。私も二度ほど見に行った。(p.319)

行列は俗に「孕みっ人」ともよばれていて、神輿が先行したあとを、お囃子と幡持ちの連中につづいて、猿田彦、獅子頭、爺、鬼、異形、鼻長、烏天狗、翁、火男(ひょっとこ)、布袋、おかめ(孕み女)、取り上げ女、最後に番外の猿田彦がひかえ、これらが揃って仮面をかぶり、ぞろぞろと歩く。行列は極楽寺坂下の虚空蔵堂の星の井戸まで行ってひきかえすというものだが、道中まことに異様な感じがする。極楽寺坂は律宗の忍性が貧民や病人を救済したところでもあった。(p.319)

この行列が土地の人々から「孕みっ人」とよばれているのは、腹を膨らませたおかめがこの行列の主役であるからだ。おかめは妊婦にしてはいろいろ滑稽なしぐさをしてみせ、見物客を笑わせる。いったい、なぜ妊婦などが主役になっているのだろうか。(p.319)

この面掛行列はじつのところ以前は「非人面行列」といわれていた。巷の伝承によれば、頼朝が非人の娘に子を孕ませ、いまをときめく時の権力者の子ができたというので、非人たちがお祝いに繰り出したのがことのおこりだということになっている。おかめはその娘のことらしい。(p.319-320)

現代的な視点からすれば完全アウトなことがまかり通っていたことになるが、非人は、最下層に位置づけられながら、権力者に取り入れられた側面もあったということが書かれている。お囃子というと、なんとも物悲しい哀愁漂うメロディーが私は非常にそそられるのだが、こういった歴史的背景を知ると、本当に切実に哀しい物語が背景にあって生まれた音楽のように思えてくる。

このお墨付きの内容がその通りだとすると、長吏という役割をもらった弾左衛門あるいはその一門は、猿楽師や渡守から傀儡師や獅子舞にいたる中世民衆史をかざる多くの職能者のリーダーだったということになる。(p.323)

この節では、かなり丁寧に「長吏」について詳細に語られている。簡単に言ってしまえば、民衆の下層にいる者たちに職を与えた上で統括するような役割を担っていたというような話と認識している。お墨付き、とはそのことである。

しかしながらこの奇怪なお墨付きこそが、これ以降、中世近世を通じて職人と芸能者の世界の中心を貫くことになったのである。(p.323)

「お墨付き」という言葉の語源由来を調べたところ、権力者が家臣に領地を与えたことを証明する文書のことを指していたようだが、それが転じて、権力者が与える保証のことを言うようになったようだ。「お墨付き」文化は日本の権力構造の重要な鍵を握っていそうな匂いがする。

問題は歴史の中の一人一人の弾左衛門という実在をめぐることではなく、弾左衛門の名によって非人たちを管理していた長吏という職掌システムがどういうものであったかということになってくる。(p.325)

「お墨付き」の具体化として、どうやら「長吏」という職掌システムが存在しているようだ。

遊女とおぼしい立君や芸能者とおぼしい白拍子などが、中世の日本ではすべて“職人”とされていることに注目したい(次節参照)。なぜならヨーロッパではこのような見方は成立していなかったからである。(p.326)

このような職人が目立ってきたころ、一方では、北海道・一部東北・琉球を除くそこかしこの峠、坂、中洲、浜、河原、堤、橋などの近辺の「境の場」に、当時の言葉でいえば「一道の人非人」「あさましきもの」や「坂者」「河原者」たちが、またさきの職人たちにも一部重なるのだが、遊女、白拍子、傀儡、桂女などの、いわゆる「おおやけもの」ともよばれた人々が目立っていたのである。(p.326)

いわゆる怪しい人たち、というと語弊があるかもしれないが、それらのひとたちは「おおやけもの」(朝廷・天皇の所有物)としてしっかり認定されていたようだ。浮遊者のような偏見があったが、むしろ権力者と深く結びついているという構図があるのだな。「おおやけもの」という言葉について、何か面白い資料はないかネット検索してみたが、出てこなかった。

一言でいえば、かれらを、中下級の官人層が社会の中で再編成されていく過程で登場してきた人々、すなわち私的官人との深い関係でとらえたほうがよいという見方になってきた。しかも、この私的官人には究極的には天皇にむすびつく勅許的な性格があるということになったのである。これらの人々にはしばしば神人がまじっていることは、このことを暗示する。(p.327)

同様のことがここ↑にも書かれている。

そうなると、これまでたんに上下の身分階級の最下層としてとらえられていた非人についても、これをたんに下層民や賤民とするのではなく、「身分外の身分」とみなさなければならず、たとえば『公衡公記』にしるされたような鎌倉後期に洛中洛外に二千人ほどいたと数えられる非人は、その後に、なんらかのシステムによってネットワーキングされていただろうこと、そのネットワーキングのしくみの各接点には、右にあげた「あさましきもの」でありながらも、同時に公的に認められた「おおやけもの」でもあった多くの者たちが深くつながっていたであろうこと、さらに、そこには時代にふさわしいミディアム・リーダーがいただろうということになったのである。(p.327-328)

ここにも同様の内容が書かれている。「身分外の身分」、「あさましきもの」でありながら同時に「おおやけもの」であった多くの者と深くつながっていたということ、といった表現、これは復習となる。

そして、その中世経済社会を支えるミディアム・リーダーのひとつとして、ここにいう「長吏」が脚光を浴びてきたわけだった。(p.328)

長吏は中世社会の最も重要な民衆生活をかたちづくるミディアム・リーダーだった。しかも、それは弱者をたんなる弱者として統括するのではなく、たとえば神人として供御人として神奴として、ある意味では天皇直轄の職能性を維持し、またつねに活性化しておくためのイヴォケーター(喚起者)であったのである。逆にいえば、多くの職能者は長吏によって社会の最上層部とワープできるという矜持を保証されていたのだった。(p.329)

長吏の役割と特徴について書かれている。穿った見方かもしれないが、この長期に渡る長吏システムによって、日本社会の弱者はうまく懐柔されてきたような印象を受ける。

歌舞伎が今日にいたる隆盛を勝ちえた基礎をきづく“勝扇子事件”としてつとに有名な話だが、実際にはその後も歌舞伎役者はしばしば「制外者」として、たとえば「身分も顧みず」とか「いやしき身分」といわれ、『四谷怪談』初演で伊右衛門を演じた七代目団十郎が、身分も顧みざる奢侈僭上との理由で江戸十里四方追放となったように、ながいあいだ差別されたのである。(p.335)

歌舞伎役者といえば、現代社会では、なにか高貴で身分の高い人たちのようなイメージが個人的にあったのだが、このような背景があったとは。

中世においては非人の自由度を保障していたのは長吏の役割である。(p.337)

この自由というのは、フランス革命のように、権力にはむかって謀反を起こすようなレベルの自由は決して許さない程度の、長吏の管理下の中での権力者にとって微笑ましいレベルの自由ということなんだろう。

しかるにそれが、なぜ江戸幕府が敷いた「弾左衛門制度」ともいうべき確固たる非人支配制度とむすびついたのか。(p.337)

中世の非人のある程度の自由を保障する長吏システムが、江戸幕府の弾左衛門制度ともいうべき非人支配につながった謎に迫っていく。

中尾節によると、徳川幕府の皮革政策の展開のために江戸の浅草弾左衛門制度が生まれたのではないかというのである。(p.337)

家康が江戸に入ったころ、関東一円はおそらく北条氏とむすんだ小田原長吏太郎左衛門の支配下にあった。そこで家康は、皮革生産用として独自の非人支配を敷くために、それまで弱体化していたとおもわれる江戸の長吏をとりたて、これに弾左衛門を名のらせ(これは私の推測であるが)、当時の関東総奉行の権力の代行権をそこに投入させた。このときの総奉行が青山忠成と『天正日記』をつづった内藤清成である。かれらは弾左衛門が各地の皮作りから皮革を調達するときに署名捺印をし、しだいに弾左衛門の管理力をたかめ、ほぼ流通ネットワークができあがるとそこから手を引いていった。(p.337)

家康が関東の北条氏残党を蹴散らして江戸に入るには、どうしても皮革供給に確固とした地盤をつくっておかなければならない。(p.337-338)

皮革流通システムを通じての権力闘争が、中世の長吏システムを形を変えて引き継いだようだ。

一方、このころ、江戸内外にあふれつつあった流民や貧人は、ここが重要なところであるが、かつての中世社会の非人とはちがう意味で、非人とよばれはじめていた。おそらくは「貧人」が「非人」に訛ったかともおもわれるけれど、それはともかくも、この非人を管理するための非人頭が町奉行によって任命されていった。(p.338)

弾左衛門の歴史は、中世と近世にまたがる弱者の統括の歴史の断絶を埋めるひとつの重要な“橋”である。(p.339)

中世の長吏や非人の役割と近世の長吏や非人の役割は、そのままではつながらない。その断絶にこそ、日本の中世と近世の異なる本質が隠されている。にもかかわらず、両者のあいだには名称として用語として、あるいは制度概念としての捩れた共通性がある。江戸幕府が王権活用として利用したのは、この捩れた共通性である。ルネ・ジラールが『暴力と聖なるもの』の中で言っているのはそのことだった。「王は、不毛で伝染性の暴力を、積極的な文化価値に変える機械である」。(p.340)

中世の長吏や非人と、近世の長吏や非人の役割との間には断絶があるという。この断絶の意味を深くまだ私は理解できていない。読解力が足りないのだろう。近世の方が、権力支配の懐柔策としての意味合いが強まったというニュアンスだろうか。もう少し読み込む必要がある。

私が本節でのべたかったのは、弱者の烙印というものがかならずしも単純なものではないということ、また、そのような烙印には意外な逆転構造がひそむことがあり、とりわけわが国の中世前期には、弱者は弱者ではなく、むしろ自由の発端をきずきつつあったということである。(p.340)

私はこの節を読んで、むしろ松岡氏とは反対に、「やはり弱者はどこまでも弱者か」という印象をもってしまった。権力者の懐柔策として利用されているようにしか思えず、その利用された範囲の中での自由にすぎない、という印象が強まってしまった。

もともと日本の身分制度は古代律令制の「五色の賤」の制定に出発している。陵戸、官戸、官奴婢、家人、私奴婢の五色である。この「五色の賤」と「良民」(公民)とのあいだに、いわば準賤民としての雑戸と品部がいた。奈良時代には全人口五、六百万人のうち約一割が賤民だった。(p.340)

これは中国の良人・賤人による「良賤制」という法制観念をうけついだもので、背後には中華的な筍子の身分論や法家思想(韓非子)がある。いわゆる貴賤思想の確立だ。これが高句麗時代に朝鮮半島に入って、身分制の最底辺に奴婢がおかれた。また、郷・所・部曲・駅・津・館に住む者たちがおしなべて賤民とみなされた(旗田巍)。これは境界観念をつくっていった。(p.340-341)

善悪はともかくとして、人類の歴史は、身分制度とともに長くあり、「優越感」を自己の存在の拠り所とする長い歴史があるということがよくわかった。現代社会はそこに対する懐疑的な眼や意識が目立つようになってきた。日本の現代社会の俗っぽい言い方で表現すれば、「マウント」に代表される。「マウント」は人類が長い歴史をかけてやり続けてきた行為だが、その行為が揶揄されるようになり始めている。マウントを取るのはダサい、という意識は少しずつ広がっているように思える。この流れに突破口は生まれるのか。

しかしながら『一遍上人絵伝』で癩者のグループが最も外側に描かれたように、ひたすら「穢」に触れることには徹底した差別がつきつけられた。またその一方では、そうした部分的な「穢」に施行や善行をすることによって、全体としての穢土に縛られた自身の救済を「浄」に転化することもできるという、いわば二重の異化作用がそこには機能しはじめたのだった。これは、デュルケムが『宗教生活の原初形態』で、「浄から不浄が作られ、不浄から浄が作られるのである。聖のあいまいさは、これらの変形が可能であることに起因している」とのべていたことでもある。(p.342)

穢はあくまで穢であることは譲らず、自身の救済に利用されるという大変上から目線な構造が書かれている。

もっと対等で、同じ目線で、お互い様であるという感覚から生まれる似たような概念に「慈悲」があると思う。仏教用語だそうだ。詳しくはこちらを参照されたい。

実際にも、世阿弥その人はおそらく古代賤民の楽戸の系譜をひく出身であろうし、善阿弥もまたしばしば山水河原者とよばれた者である。二人の生涯をみれば、そこには世間からの執拗な弱者への否定的な眼がさしむけられていることを知る。しかし、かれらはそのような出身出自であるがゆえなのか、いまなお日本の芸能芸術として最も純粋な境域に到達しえたとおもえる作品をつくりえたのであった。(p.343)

前首相の菅総理は、自身のことを「たたき上げ」であることをやたらとアピールしていたが、立場の弱かったものが、権力を獲得していくプロセスを踏むと、「純粋」ととらえられやすいようだ。しかし、「権力者」(例えば首相とか)や芸能人という肩書すらも、日本社会の中ではお膳立て感が強いもののような感覚として、この節を読んで一層強まった。自立することとか、権力を真に獲得することとか、そういうことについては日本人は、深く考えないようにしているような気がする。

すでにロラン・バルトは一九六〇年代にひとつの原理を提出していた。それは、「人間の演ずる行為は、容認された差異の関係のシステムを前提にしているものである」という原理である。(p.343)

「差異」というと対等な関係性の上での違い、という印象の言葉だが。次節でこの「差異の関係のシステム」を深く追っていくとのことだ。この抜粋文についての考察は、その読後を待ちたい。

この節の印象を一言で言えば、「権力者による弱者の懐柔」ということになる。松岡氏はそのようなことは書いていないのだが、私にはそのように伝わってしまった。この節の前までは、弱さそれ自体を肯定し価値を見出すような方向の文章だったような気がするが、この文章は何か日本の現代まで続く歴史の闇を読んだような読後感だ。身分制度の話となると、どうしたってそうなってしまうんだろう。人間という多様性と豊かさに富んだ存在を、何かしら1つの色に染め上げ断定的に語ることが「身分を決める」ことなのだから。マウントを取り続けてきた人類の歴史から、私たちは脱却の一歩を踏み出せるのだろうか?

この記事が参加している募集

サポートして頂いたお金は、ライターとしての深化・発展のために大切に使わせていただきます。