ITという科学技術を創った人間が向かう先

“利器か凶器か人類に問う”

去る4月3日の日経新聞の一面の見出しである。

これだけ見れば、核兵器や最先端の戦争テクノロジーを思い浮かべても不思議ではない。

実際に、人類にとってこれらの深刻な問題が解決した訳でもなければ、良い方向に向かっているという事は決してない。

また、今となってはずいぶん昔のように思えるが、2007年に上映されたダイハード4は時代を先取りして、サイバーテロで都市を破壊する話だったと思う。すでに、絵空事ではなくなった。

人間は科学技術を発展させながら、一方でこの使い方で苦悩している。必ずしもすべての人間が健全に使おうと思っていないところが、人間の弱さであり怖さである。

読まれた人もいるだろうが、実はこの記事は、情報についてである。ネガティブな部分から見ると、悪い情報やフェイクニュースはちゃんとした情報の6倍速く伝わる。その背景として、インターネットが世界に普及し、今は、スマホ、SNSを一般の人が使うようになったから。

こんな感じの内容である。

まあ、記事の内容は、私のようにITの専門的な仕事をしてきた立場から見ると、特段目新しいことはない。では、冒頭で紹介した見出しは大げさすぎるのか?と言えばそうでもない。なぜ、日経新聞では最近こういう記事が最近目立つようになってきたのか?を考えてみたい。

デジタルやネットというのは今や私たちの生活やビジネスの社会インフラの一つであると言っても過言ではない。

例えば、移動を考える場合、日本のように交通手段が全国隅々まで充実している国は世界でもない。日本国内だけで、生活していると今の環境が当たり前すぎで、この恩恵に日々感謝しようと言う気持ちは薄くなる。

実際は、メリットは相当大きくてもその価値をあまり分からなくなる。これをひとたび、新興国で活動している側から見ると、日本ぐらい移動が楽な国はない。しかも安全である。もちろん、安全と言っても、交通事故は少なからずある。だから、平均的な人は、事故を起こさないように細心の注意を払って交通インフラを利用する。

こういう社会インフラに比べると、ITを基盤にした情報流通のインフラはここ数年で一気に世界に拡がっている。

こういう基盤の上で、SNSなどのアプリケーションが乗っかっている状態である。

日本の車社会の黎明期の戦後、車の性能も悪かったし、交通ルールも未整備だった。そして後追いで法律ができてきた。続いて日本ならではの交通マナーも醸成されてきた。

今のような先進国の中でも比較的安心安全な日本の交通インフラは少なくとも半世紀の時間をかけて、人間が自ら改善しながら発展してきたのである。

一方、ネットを基盤にした情報流通のインフラには、全く無知で無謀な人が何の制限もなく参加できる。もちろん、悪意を持った専門家がどこに潜んでいるか、知る由もない。どう考えても、犯罪の温床なのである。

結論から先に言うと、人間の適応が環境の変化に全く追いつかずに、科学技術が走り過ぎている典型だろう。

科学技術が生まれてきた数百年として、かつて、これだけ加速度的に進化している分野はなかったのではないか?

しかも全世界で全ての人が論理的にはネットは使える状態である。少し考えただけでも恐ろしい。

だから、この見出しは、決して大げさではないのである。

もう一度、冒頭に戻るが、この記事の中では、意図的かもしれないが、インフォデミックという言葉は使っていない。

コロナ禍に関して、真偽入り交ざった情報が飛び交い続けている。

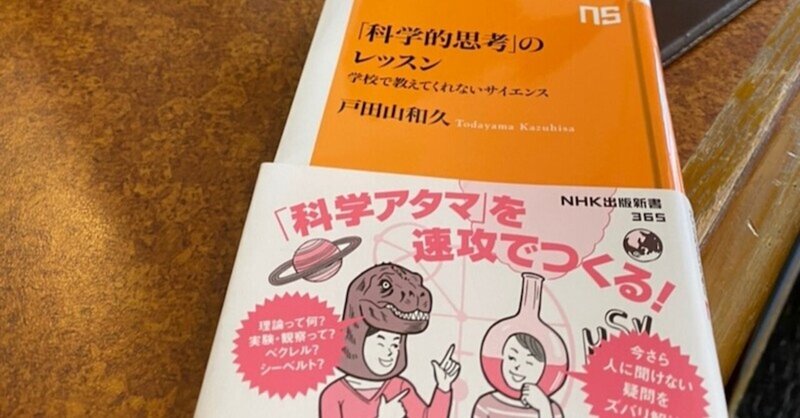

しかし、最近、落ち着き感もある。それは、科学的思考が少しでも浸透しつつあるのではないか。安心安全な情報の見分け方、活用の仕方が身に付きつつあるように思う。数字であったり統計であったり、科学的根拠はあるのか?という思考が生まれてきたのではと思う。少なくとも私がお付き合いしているつながりのなかではそうだ。

利器か凶器かについて、私も長年ITに関する仕事をしてきた中で、昔から使っている例えがある。それは包丁だ。石器時代にも同じ用途のものはあったと思う。

包丁は基本的には本来の料理を作る用途であれば、利器である。しかし、これを凶器として使うことはできる。

私は、これをメリットとリスクと表現してきたが、この記事で言うところも、私たちが体験しているネットでのヒヤリハットも、基本的な原理原則は変わらないのである。

以上