提灯と行燈、どう違うの?江戸後期の古文書、山東京伝の『骨董集』中巻を訳してみた~第2回(全6回)

前回の第1回目は、帯・こたつ・うなぎの蒲焼についての考証でした。今回は、提燈(原文では挑燈)・行燈という似たもの同士、限定2項目をじっくりと山東京伝が考証します。ちょうちんという漢字がいろいろ混在するので、訳はすべてひらがなにしました。また、文中の「わたし」「自分」というのは京伝のことです。あしからず。(これは考証随筆で、全文が訳したものです)

1.挑燈

挑燈のはじまりについては詳しくわからない。

『古今夷曲集』に

「客人の帰るさ送る挑燈は

まうしつけねどいでし月影」

とあるけれど、この歌は古書では

見られないので証拠としては難しい。

『秋の夜長物語』には、後堀河院の時代に

西山の桂海律師という人が

三井寺の梅若という子どもを慕い、

同寺のある坊に隠れていたところ、

この子がその坊へこっそり近寄っていく

場面が書かれている。

そこには、「更け行く鐘がしんみりとし、月が

西に巡るまで待ちかねたところで、

韓垣の戸を人が開ける音がするので、

書院の杉障子から遠くに見ることができたのは、

例の子ども(梅若に仕える子ども)が先に立ち、

”ぎょなふ”のちょうちんに蛍を入れて

灯していた姿である。

その光からかすかに見えたのは、

この子ども(梅若)の金紗の水干※柔らかく

くたくたになった格好だったので、

それを見て”あっ”と垣の元に休ませれば、

乱れてこんな衣服の青柳(濃い青)がいっそう

なんとも言いようがないほどに見え、

律師はいつしか心ほだされ

身分のある身を忘れて、

子どものちょうちんを

紗窓の軒にかけて、

書院の戸をトントンと叩いた」

※水干=平安時代の男子の装束

わたしはこう考察する。

ここにちょうちんの名が見られるが、

この物語が玄恵法印の作といえば、

久しぶりの作ではないか。

思うに<ぎょなふ>は<魚綾>の誤りでは

ないだろうか。

綾の字音は<りょう>なので

<れ(礼)ふ>と書いたが、

<な(那)ふ>と間違えたのだろう。

<れ>と<な>は間違いやすい字なのだ。

魚綾は綾の名で、中国製のちょうちんに

真似て作られたので、綾を張ったとされ、

使うと蛍の光も透き通る。

当時は中国製に倣うものが多く、

もともと仏具だったのではないだろうか。

これは再考の余地がある。

この頃、ちょうちんという名はあっても、

つねに使われるものではなかったために、

同じ玄恵の作の『庭訓往来』にちょうちんの

名が見られないのも

そうした理由である。

さまざまな書を参考にすると、

以下のようなものが見つかる。

【文安】『下学集』

燈篭・行燈・挑燈と並べてみた。

これは篭ちょうちんである。

(『下学集』は文安元年の書である)

【宝徳】『七十一番職人歌合』

たち君(立君)※を見る男が松明を

持っているので、当時もちょうちんを

使うことは珍しかったのだろう。

※たち君=道ばたに立って客を引く娼婦

【享徳】『鎌倉年中行事』

菅領のもとへいくお参りの行列のことを

いうくだりに

「松明二丁目行燈ひとつ持たせべし」とあって、

ちょうちんのことはないけれど、

当時頻繁には使われなかったのではないか。

【康正】【長禄】【寛正】【文正】【応仁】

【文明】『尺素往来』

ちょうちんの名は見られないが、文明以前は

使われることは稀だったかもしれない。

【長享】【延徳】【明応】【文亀】

『饅頭屋節用』

ちょうちんの名が見られる。この時代はすべて

篭ちょうちんだろう。

(文亀中の書なので、確かだと思われる)

【永正】【大永】『或古記』

大永三年のくだりに

「門にちょうちん二つかくる」と見られる。

【享禄】【天文】『穴太紀』

天文十九年のくだりに

「中間※にちょうちんを灯させるだけなので、

こっそりと出し奉る」とあり、

これは葬送に使われたのだろう。

※中間=武家に仕える奉公人

『北条代記(カタカナ本、寛文二年刻)』巻の二

天文年中に、ちょうちんの指物※を

使ったことが見られる。

※指物=釘などを使わない木工品

【弘治】【永禄】

当時はすでにちょうちんを使うことが多くなって

いたようだ。『甲陽軍艦』巻の一、永禄元年の令

に、「普段ちょうちんを灯すべからず」とある。

また、巻の十下、永禄六年の

くだり、軍用のことをいうところに

「小荷駄馬一頭にちょうちん二つずつ結びつけ、

馬追にも一人一つずつ松明持たせ」

とあるので、当時のちょうちんはもっぱら軍用

だったのではないだろうか。

【元亀】【天正】

ある古説によると、永禄天正の頃は

篭ちょうちんも、現在のような畳む

ちょうちんもあったという。

【文禄】【慶長】『好古日録』

俗にいう箱ちょうちんは、☒☒(不明)の時

初めて作られた。上下を藤葛で編んで板を

使うのは、慶長以降のことと言われ、天正

以前のちょうちんは篭に紙を貼って使われた」

この説に先の古説を合わせ考えると、

畳むちょうちんは天正以降のものだろう。

【元和】【寛永】【正保】【慶安】

『吾吟我集(慶安二年未得著)』

「君がふく ほうづきなりの ちょうちんに

身をつりがねの 片思ひかな」という狂歌が

あるが、すでに当時はほおずきちょうちんと

いうものがあった。

【承応】【明暦】『むさしあぶみ』という

草紙の絵を見ると、長い竹の先に丸いちょうちん

をつけて持っている。今の高ちょうちんの類で

手ぢょうちんは見られない。

【万治】【寛文】『訓蒙図彙(寛文六年印本)』

丸いちょうちんに柄をつけたものがある。

今でいう、ぶらちょうちんというようなもの。

『水鳥記(寛文七年印本)』

絵に棒のない箱ちょうちんがある。

『俳諧夜錦集(寛文五年)』

「乾坤の箱ちょうちんかそらの目」という

句もあるので、当時は箱ちょうちんを

もっぱら使っていたようだ。

【延宝】延宝六年板『菱川絵本』

箱ちょうちんに柄をつけたものがあった。

当時からもっぱらこれを使っていたようだ。

『隠蓑(延宝五年印本)』附合の句に

「おもひの煙ふところちょうちん」

とあるので、当時は懐中ちょうちんもあった

のかもしれない。

さて、このころは高ちょうちんには

丸いものが使われたことが多く見られるけれど、

提げて歩くちょうちんは見当たらない。

ただし、神事葬送などでは丸いものを使う

ことが多く見られた。

【天和】【貞享】【元禄】

当時の印本で草紙の絵を参考にすると、

延宝から元禄末までは、もっぱら柄のついた

箱ちょうちんが使われた。棒を差し込んだ

箱ちょうちんも稀にあった。

『雍州府志(貞享元年)』

「箱ならびにちょうちんの類ことごとく

これを張り抜きにす」とある。

『一代男(貞享三年印本)』巻の四

民家の婚礼の図に、柄のついた箱ちょうちんを

持ち歩く姿が見られるので、正式に使われた

のだろう。

【宝永】柄のついた箱ちょうちんは畳まないので

据え置くことができない。

不便だったので、やや廃れてしまった。

当時から棒を差し込んだ箱ちょうちんだけが

使われた。

【正徳】『和漢三才図会』に、棒を差し込んだ

箱ちょうちんが見られる。

【享保】西川祐信の絵本など、当時の絵を見ると

もっぱら棒を差し込んだ箱ちょうちんが使われた

ようだ。

さて、享保十七年印本『万金産業袋』巻の一

ちょうちん類の項に

「馬ちょうちん:鯨の弓をかくる」

といった記載がある。ここから推測すると、今

弓張ちょうちんというものは、馬上ちょうちん

というのが正式名称であって、元は武家方で

はじまったものではないだろうか。

享保以前の絵にはこのちょうちんは見られず、

享保以降にもっぱら作られたものだろう。

ちょうちんというものができてから、

今の弓張ちょうちんほど便利なものはなかった。

これに限らず、さまざまな器物は

昔に比べて今は優れたものが多い。

中国には今でも畳むちょうちんはないと聞く。

唐紙は材質が弱いので、ちょうちんや傘の類、

紙で作るものには適していない。

まさに、日本の紙はどの国にも類なき至宝なり。

ちなみに、蝋燭のことは、『令義解』※に

「主殿寮に油火を灯すと為し、蝋火を燭と為す」

とあるのでその由来は古く、『和名抄』にも

見られる。

※『令義解』=833年の律令解説書

文禄の頃に異国からやってきて、後に日本で

作られるようになったと言うのは、

でたらめな説である。

<羽州(出羽国)松脂蝋燭図>

笹の葉に松脂を包んで蝋燭の代わりとし、

次項に図を示した篭ちょうちんの

竹の筒に立てて火を灯した。

長さ曲尺八寸五分あまり、形は粽に似ている。

<羽州(出羽国)篭ちょうちんの図>

羽州では今これが使われている。

天正以前のちょうちんで昔の仕事が見られる

だろう。形や大きさの違いもある。

ここには自分が得たものと、

『雪の降る道』に載っているものを描いてみた。

こうした古いものが今も残るのは珍しい。

『雪の降る道』

羽州の民家の様子を述べるくだりにこうある。

「雪の降りしきる中、

子守をすれば手持ちぶさたで

どうしてよいかわからないまま、

見慣れたものを絵に描いて気を晴らした。

大路を行くとき手にするちょうちんは

丸く平らな板に細い木を二つ立て形を作り、

それにまた一つ横に作り添えて

縦の木に穴を開けて通す配置とし、

覆いを篭で作って紙を貼って持って歩く。

畳んで持つのはごく稀にある」

総高曲尺二尺一寸ほどで、篭高一尺二寸ほど。

すべて表に紙を貼って使う。

篭を上に上げて火を灯すように作る。

台の板に竹の筒を立て

先述の松脂蝋燭を立てる軸とする。

<上段右の絵>

寛文七年印本『水鳥記』所載。

当時はこのような棒のない箱ちょうちんが

使われた。

<上段左の絵>

延宝の頃から元禄末までこうした柄のついた

箱ちょうちんが使われた。

当時の絵にたくさん見られる。

今そのうち一つか二つを取り上げてみる。

『西鶴大鑑』

貞享四年板巻の一に杖ちょうちんという名が

見られるのはこれである。

元禄八年印本『姿絵百人一首』所載。

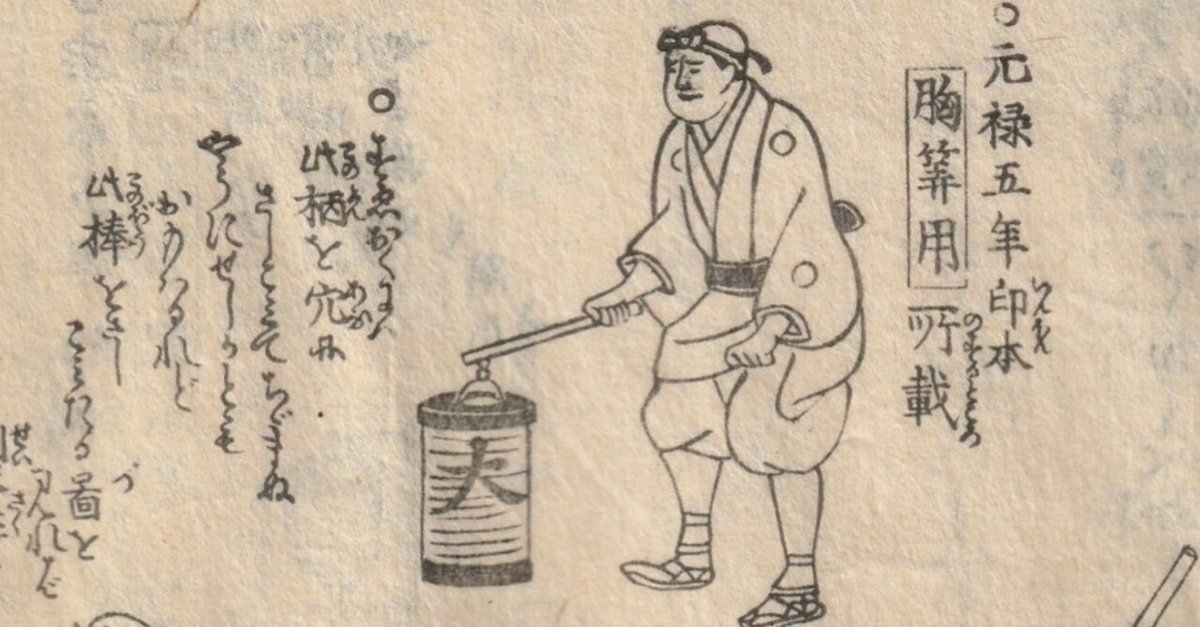

<中段の絵>

元禄五年印本『胸算用』所載。

据え置くには、この柄を穴に差し込んで

縮まないようにするのかとも思われるけれど、

この棒を差し込んだ図を見れば

作り方はまた別のようだ。

<下段右の絵>

寛文六年印本『訓蒙図彙』所載。

今俗に言う、ぶらちょうちんというものに

似ている。

<下段左の絵>

元禄十五年印本『諸芸太平記』にこの図あり。

当時はこのような棒を差し込んだ

箱ちょうちんもごく稀にある。

これは今あるものと変わらない。

<上段>

万治四年印本『むさしあぶみ』に載る図

<下段>

宝永五年印本『諸士百家記』にこの図あり。

当時このようなちょうちんも使われた。

2.行燈

行燈のはじまりについては詳しくわからない。

『下学集(文安)』に燈篭・行燈・挑燈と

並んで載っている。

『鎌倉年中行事(享徳)』には、行列に松明

・行燈を持たせられたことが見られる。

思うが行燈はもともと家の中に据え置くもの

ではなく、松明は設置が難しいために、灯火に

覆いをして風を防ぎ、持って歩くために作り

出したものだろう。

そのため、言い換えると文字の意味にも

あるが、民家は端近くは風が強いため、

灯火に覆いがあれば具合が良いので、

後に灯台に代えて使われるように

なったのだと思う。

さて、『永正御撰何曾』の中に、

御僧の寮に忘れ物をしたのをあんどんと解く

というなぞなぞがある。

御僧の寮は庵のことで、忘れ物は愚とされる。

だから、あんどんというのは

古い言い方なのだろう。

『下学集』に、行燈と仮名をつけたのは、

後に出版した時の間違いである。

松永貞徳の『御傘』にも行燈と

仮名がつけられている。

『玄峰集』伏見撞木町松明振って野辺を行く

というのも、特にこの辺りにある

昔風のやり方ではないか。

行燈で来る夜おくる夜五月雨

このように言えば橦木町も昔は松明を使い、

元禄頃は行燈で送り迎えしたのも

月日が経ったということか。

『翁草』巻の五、古老の物語に、

「今の世にある調度※は、昔からあるものの

ように思われるが、そうではない。

※調度=小型の家具

行燈などというものあるけれど、今のような

蜘手※を中に吊るのは最近のことである。

※蜘手=行燈の油皿を支える台

昔は道すがら行燈のように底板に灯台を

置いたものを、遠州(遠江=静岡)といった。

丸行燈ができて、それより角のついた行燈でも

灯台を中に吊ることがはじまった」

この説のように、行燈の古い形のものは、

今では茶人の使う廬地行燈という。

物を見るとわかるだろうが、

その様式は持って歩くのに便利だけれども、

そもそも家の中に据え置くために

作られたものではないのだ。

『遵生八牋』に、

「柄有るを行燈という。用い以って燭を秉る」

とあれば、中国の行燈は

日本のちょうちんの類なのだろう。

<元禄二年印本『本朝桜陰比事』所載の図>

当時は近所を歩くには、このような行燈を

使っていた。今も諸国には行燈を夜行に使う

ところがたくさんあると聞く。

二十四五年前、自分が上野に旅行した時、

一の宮のあたりで夜行に行燈を使っていたのを

見たことがある。

京都では時によってこれを灯して

軒に吊ることがあると聞いた。

今、茶人の使う廬地行燈というものは

これに似ている。

【たまむしのあとがき】

ちょうちんと行燈は、正直写真を見ないと違いがわかりません(笑)

今、残っている行燈というのは、高級旅館や高級料亭の玄関前の石畳脇に、きれいに置かれているアレですよね。

ちょうちんは持って歩くもの、行燈は置くもの、ということでしょうか。

すごく昔に使われたものという気がしますが、電灯が整備されるようになったのは大正時代になってからなので、ちょうちん・行燈はそんなに大昔のことではないのです。

話は変わって補足がひとつ。

ちょうちんの項のはじめあたりに、『秋の夜長物語』で西山桂海律師と梅若という子どもの話があります。訳していて「梅若といへる児を恋」とあるので、梅若というのは女の子?律師は小児愛者?と疑問が沸いてきました。

よく調べてみると、梅若というのは男の子、律師は小児愛者で、さらに同性愛者でもあるという設定で、日本最古の男色本といわれているそうなのです。

僧侶=おじさん(おじいさん)、というイメージがどうしてもあるのですが、こうして文章から漂ってくる雰囲気から、勝手な推測ですが、この西山桂海律師というのは、20代前後の若いイケメンだったのではないか?という気がしてならないのです。(イケメンじゃなくてもいいのですが)

梅若が6歳前後とすると、物語としてなかなか面白い設定かもしれません。

ですが、実話がベースにあったのではないか、という説もあるらしいですから、あながち全部が作り話とも言えないようです。

ちょうちん・行燈とはまったく関係のない余談でした。

この記事が参加している募集

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?